1. 引言

积雪是冰冻圈的重要组成部分,对气候系统有很大的影响,而气候的变化也将引起积雪数量、面积和持续时间的变化 [1]。因此积雪变化和监测对研究全球气候变化具有重要意义。对于积雪的变化已有许多研究,研究表明,新疆、东北和青藏高原是中国积雪分布的三个大值区 [2] [3] [4]。对于积雪的监测,主要有积雪日数、积雪面积和积雪深度三个方面,由于区域、时间等不同,积雪变化规律也不同。一此研究表明西北地区 [5] [6] [7] 和青藏高原 [8] 的积雪日数趋势呈减少趋势,而东北地区积雪日数有增加趋势 [9] [10]。王春学等 [4] 研究表明近50 a来,春、秋季中国积雪日数和最大积雪深度呈现整体缓慢减少的趋势,冬季积雪日数为增加趋势,气温是影响积雪产生和维持的重要因素。李茜等 [11] 等发现1961~2016年秦岭地区冷季积雪日数呈现显著减少的趋势,海拔越高积雪日数减少的越多。西北太平洋海温阶段性增暖是导致秦岭冷季积雪日数减少的外强迫因素,而冷季平均气温的显著增暖和降水量的显著减少直接造成积雪日数的减少。

新疆地处欧亚大陆腹地,属于温带大陆性气候,积雪空间分布极不均匀,北疆积雪分布明显多于南疆,山区为积雪覆盖频次的高值区,盆地为积雪覆盖频次的低值区 [12]。天山山脉是新疆三山系积雪最多的地区,也是我国三大稳定积雪中心。作为中国积雪分布的三大值区,许多学者从不同的研究方法、不同的时间序列对天山积雪的空间分布、变化趋势、与一些气候因子的关系方面开展了研究,并得出了一些研究成果。秦艳等 [13] 采用MODIS积雪和陆表温度数据、中同高时空分辨率降水数据,基于趋势分析和相关分析方法,分析了2001~2015年天山山区积雪时空变化,指出天山山区积雪面积呈略微减少趋势,积雪覆盖频率与年平均温度呈负相关,与降水呈低度正相关,且温度对积雪覆盖频率变化的贡献大于降水。胡列群等 [14] 利用新疆91个气象台站的观测资料,研究了1960~2011年积雪变化特征,得出新疆冬春季积雪主要分布在天山以北,积雪日数呈略微降低趋势。积雪深度与冬春年降水量的变化有很好的一致性,与平均气温呈低的负相关。积雪日数与冬春年降水量变化没有明显相关关系,但均与气温呈较好的负相关。赵文学等 [15] 基于MODIS积雪产品研究了2002~2014年天山积雪日数的空间分布特征。高卫东等 [16] 研究表明2001~2015年天山山区和积雪呈略微减少趋势,其中秋季略微增加,春季变化不大,冬季和夏季明显减少。还有许多学者对天山积雪进行了研究 [17] [18] [19] [20]。

目前对天山积雪的特征研究的较多,但中国境内的天山东西长1700 km,面积约为4.98 × 105 km2,而天山不同区域的积雪特征及变化趋势研究的较少。新疆天山西段伊犁河谷山区(以下称西天山)的积雪是伊犁河流域重要的水资源补给来源,同时也是雪崩、融雪洪水等积雪灾害的频发地区。因此,及时准确的监测西天山的积雪具有重要的意义。本文利用MODIS遥感数据,在已有研究基础上研究2001~2020年西天山积雪的特征,试图对积雪的空间分布规律和时间演变特征有一个全面的认识。

2. 研究区概况

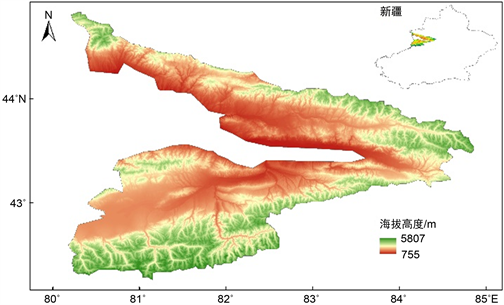

本文所研究的区域为新疆天山西段位于伊犁河谷境内的天山区域(以下称西天山),位于80˚~85˚E、42˚~45˚N之间,且自西向东分为南北两段,然后在东面汇合,海拔也是自中部向南北逐渐升高,海拔最高为5807 m、最低为755 m。总面积约为4.98万km2,占天山山区总面积的13.6%。在冬季受西伯利亚反气旋环流的影响较弱,西南气旋带来较多的暖湿空气,使得最大降水发生在冬季,夏季降水较少 [21],见图1。

Figure 1. Map showing the general condition of the study area

图1. 研究区概况

3. 数据来源、处理

3.1. 积雪

本文使用的积雪资料来自美国国家冰雪数据中心NSIDC (The National Snow & Ice Data Center)提供了MODIS/Terra积雪8 d合成数据(MOD10A2),空间分辨率为500 m × 500 m,数据存储格式为HDF-EOS,此数据可以在最大程度上减少云对积雪的影响,但不能完全避免云的影响 [20],并能够提供长序列、高精度的空间积雪分布信息,相关研究表明,MOD10A2在新疆区域和积雪识别精度为87.5%~94.0% [20] [22]。MOD10A2所表示的是8 d积雪覆盖的最大值,具体表现为:该产品在8 d内只要有一天显示有积雪,就表示该像元被积雪覆盖,并不是在8 d中像元每天都被积雪覆盖才定义为有雪,如果8 d像元没有一天被积雪覆盖则定义为无雪。

选用2001~2020年新疆天山所涉及的影像,轨道号为h23v04、h23v05、h24v04、h24v05、h25v04和h25v05的6块数据,通过MRT (MODIS Reprojection Tools)软件及ArcGIS对数据进行镶嵌、格式转换、重投影,提取出天山积雪最大覆盖(Maximum Snow Extent)及积雪日数(Eight Day Snow Cover),共得到两个波段各916幅影像(2001年缺两幅、2002年和2016年分别缺一幅),并基于伊犁河谷的边界进行裁剪,得到20 a逐8 d积雪覆盖时空序列。

将提取的“Maximum Snow Extent”波段(该波段记录积雪覆盖最大值)在ArcGIS里进行处理,图像中像元值代表不同的地物覆盖类型,根据表1中MOD10A2产品的编码的分类,其中值为200的为积雪,值为25、37、39、50、100、255为无雪区域,对上述两类数据进行重分类,在ArcGIS进行二值化处理,编码分别为1和0,其中1代表积雪像元,把编码为200和100赋为积雪,经过处理得到天山918幅遥感影像,以TIF格式输出,并且统计研究区域在不同时期的积雪像元数,获得天山的积雪覆盖面积。同样方法处理提取的“Eight Day Snow Cover”,图像中像元值(为十进制)代表观察到的积雪日数,将属性表中的Value值(0~255)转为二进制数还原出8 d内的积雪日数的监测信息,此数据域用0或1从右到左排列(0~7),当观测到当前区域有雪的时候就用1表示,无雪则用0表示,第0位表示第一天看到雪,第1位表示第2天看到雪,以此类推,如果某一位设置为“关状态”,则说明这一天数据丢失,或被云覆盖或没有积雪 [23]。例如,如果一个区域用255表示,因为255的二进制表示为11111111,则表示这个区域8天全部观测为云,如果一个区域表示为63,二进制位00111111,则表示在1~6天都观测到雪了。

Table 1. MOD10A2 products feature coding classification

表1. MOD10A2产品的地物编码的分类

3.2. DEM

数字高程(DEM)数据来自CGIAR-CSI提供的90 m分辨率的SRTM数据集。为使高程数据和积雪数据相匹配,将DEM数据重采样成500 m空间分辨率,投影转换为与MOD10A2一致的Albers投影。

4. 西天山积雪面积变化特征分析

研究区内一年内8 d合成的积雪图像共有46幅(2001年缺少2幅,2002年缺少1幅、2016年缺少1幅),为了能够详细的反映新疆积雪覆盖面积的变化趋势,本文对每幅影像图提取积雪覆盖面积后,计算平均值,得到当月和当年的积雪覆盖面积。

4.1. 年内变化特征

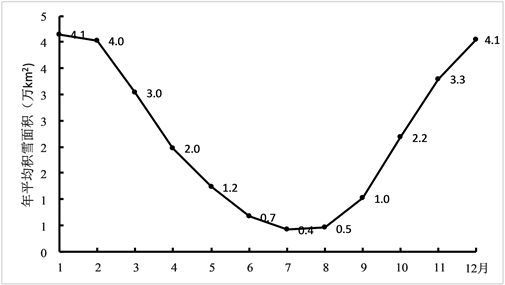

图2显示了西天山近20 a平均积雪覆盖面积年内变化图。其年内分布呈单峰型,年内积雪变化呈单峰型。1月份积雪覆盖面积最大,7月份积雪面积最少,积雪主要分布在高海拔永久积雪区域。积雪年内变化特征为:10月份积雪面积开始积累,积雪从1.0万km2增加到2.2万km2。10月份至11月份积雪面积快速增加,短短一个月里积雪覆盖面积由2.2万km2增加到3.3万km2。11月份至12月份积雪面积持续增加,至12月份天山积雪面积达到4.05万km2,到次年的1月份达到峰值。积雪持续到3月份,随着气温的回升,在3月末到4月初,大部分低海拔的区域积雪开始融化,积雪大面积减少,到5月份积雪减少到1.2万km2,积雪面积减少直至7月份达到最低,为0.4万km2。

Figure 2. Monthly mean snow area of variation from 2001 to 2020

图2. 2001~2020年月平均积雪面积变化图

4.2. 年际变化

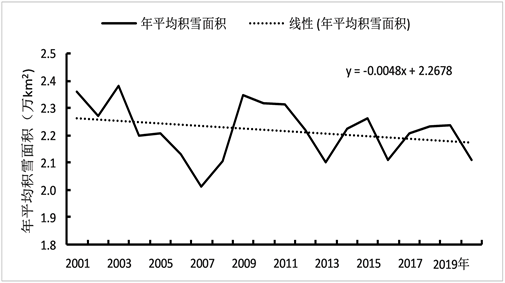

图3为西天山年平均积雪覆盖面积变化图。从图中可以看出,近20 a西天山积雪覆盖面积在2.0~2.4万km2之间,最大积雪覆盖面积在2001年(2.4万km2)和2003 a (2.4万km2),最小覆盖面积在2007 a (2.0万km2)。通过对积雪覆盖面积时间序列做线性趋势拟合,得出其线性趋势为−0.0048,说明近20 a西天山积雪面积整体呈略微减少趋势,但之间呈减少-增加的波动变化。近20 a西天山积雪覆盖面积减少了0.3万km2。

Figure 3. Annual variations of snow cover area from 2001 to 2020 in Western Tianshan

图3. 2001~2020年西天山积雪覆盖面积年际变化

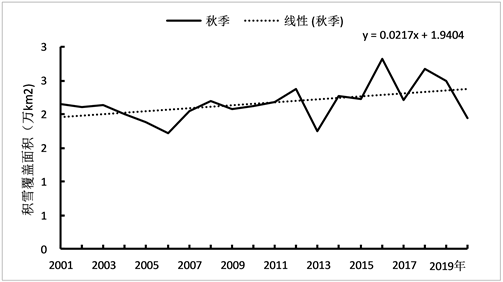

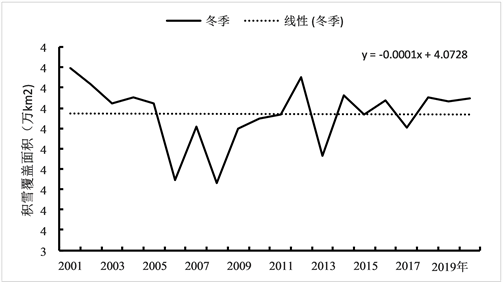

4.3. 季节变化特征

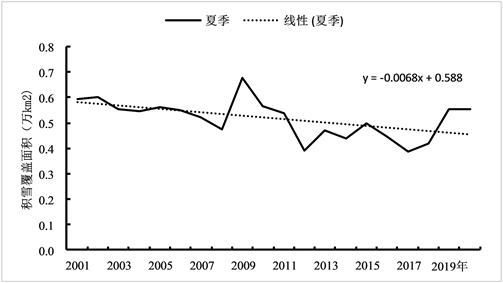

本文一年四季的划分为:春季3、4、5月,夏季6、7、8月,秋季9、10、11月,冬季为12月和次年1、2月。对近20 a每一个季节所有数据分别求平均值,作为该季节的积雪面积覆盖值,从而分析西天山季节的积雪覆盖面积变化状况(图4)。近20 a中,春、夏、秋、冬四个季节的积雪面积的平均值分别为2.1万km2、0.5万km2、2.2万km2、4.1万km2,可以看出,平均积雪面积在冬季最高,秋季次之,夏季最少,冬季的积雪覆盖面积相当于夏季的8倍多。图4显示了2001~2020年西天山春、夏、秋、冬季积雪覆盖面积的变化动态,可以看出,近20 a春季积雪减少趋势最大,线性趋势率为−0.028,积雪覆盖面积最大值出现在2003 a和2010 a,达到2.7万km2,最小积雪面积出现在2016年,仅为1.3万km2。

Figure 4. Annual variations of seasonal snow cover area from 2001 to 2020

图4. 2001~2020年季节平均积雪覆盖面积变化图

冬季的积雪近20 a呈略减少趋势,最大值出现在2001年,为4.3万km2,最小值出现在2006和2007年,为3.7万km2。秋季的积雪整体呈略增加趋势,线性趋势率为0.0217,2016年积雪覆盖面积达到近20 a秋季最大值,为2.8万km2,比2001年增加了0.6万km2。夏季的积雪覆盖面积变化幅度也不大,基本维持在0.5万km2左右。春季和冬季的积雪覆盖面积都呈线性下降趋势,导致近20 a积雪覆盖面积整体呈下降趋势。

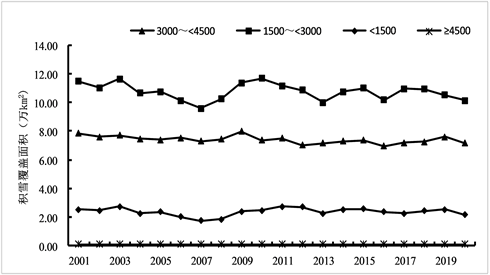

4.4. 积雪随海拔分布特征

基于前面的研究,发现西天山的积雪覆盖面积整体呈略减少的趋势,这一减少趋势是整体趋势,还是不同的海拔有所不同。将整个研究区划分为四个高程带:≤1500 m、1500~3000 m、3000~4500 m、≥4500 m,各带面积分别占总面积的18.95%、57.46%、23.37%、0.22%。图5显示了2001~2020年研究区不同高程带多年平均积雪面积年际变化情况,可以看出≥4500 m的积雪是常年稳定性积雪,近20 a是没有变化的。3000~4500 m的积雪面积呈略减少趋势,线性趋势率为−0.025,近20 a减少了0.68万km2。1500~3000 m的积雪面积也呈减少趋势,近20年减少了1.35万km2。海拔1500 m以下的积雪面积变化也不是很大,近20 a只减少了0.36万km2。因此可以看出西天山积雪面积减少主要体现在海拔在1500~3000 m内的积雪。

Figure 5. Annual variations of different altitudes snow cover area from 2001 to 2020

图5. 2001~2020年不同海拔积雪覆盖面积变化图

5. 西天山积雪日数的分布及变化情况

5.1. 积雪日数的空间分布特征

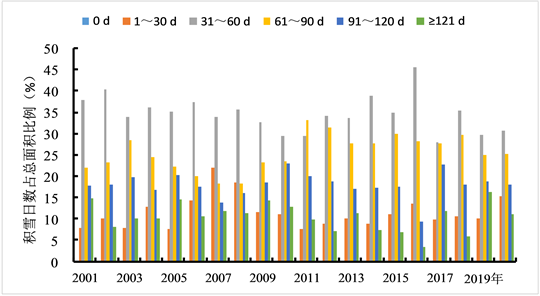

为了分析空间上不同区域的积雪日数特征,本文按照0 d、1~30 d、31~60 d、61~90 d、91~120 d、≥121 d,6个等级对积雪日数进行分级,并分别计算各等级对应的面积比例来分析积雪日数的空间分布特征。

图6所示为西天山在2001~2020年间的多年平均积雪日,从图中可以看出多年平均积雪日分布差异较为明显,积雪日数最多日为214 d,最少日仅有1 d。积雪日数在30 d以下的面积占西天山的地区的10.3%,主要分布在昭苏县、特克斯县南部海拔在1500~3000 m的区域,特克县北部海拔在1000~1500 m的区域,以及河谷东部海拔1500 m以下区域。积雪日数在31~60 d面积占西天山的地区的37.4%,主要分布在西天山海拔在1000~2000 m的区域。积雪日数在61~90 d面积占西天山的地区24.3%,主要集中在西天山海拔2000~3000 m,以及西天山南段海拔1500~2000 m的区域。积雪日数在91~120 d面积占西天山地区的18.7%,主要分布在西天山海拔为2500~3000 m区域。积雪日数大于121 d的面积占西天山地区的9.2%,主要分布在海拔3000 m以上区域。

Figure 6. Annual average snow days from 2001 to 2020

图6. 2001~2020年西天山年平均积雪日数

分析近20 a西天山各段积雪日数所占研究区面积(图7),并对各段积雪日数所占面积时间序列做线性拟合。研究表明:积雪日数为0 d的面积变化不大;积雪日数1~30 d,其变化斜率为0.0236,说明2001~2020年其所占面积呈略微增加趋势,并由2001 a的7.8%增加到2020 a的15.2%;积雪日数31~60 d,其变化斜率为−0.211,呈减少趋势,由2001 a的37.8%减少到2020 a的30.6%;积雪日数31~60 d,其所占面积变化最明显,变化斜率为0.34,呈明显增加趋势,由2001 a的21.9%增加到2020 a的25.2%;积雪日数在91~120 d,其所占研究区面积的比例也变化不大。积雪日数 ≥ 121 d,其变化斜率为−0.138,呈减少趋势,由2001 a的14.7%减少到2020 a的11.0%。

总体来说,西天山总积雪日数主要集中在31~60 d,这与天山总积雪日数主要集中在30 d以内的情况是不同的。其中积雪日数为0 d和91~120 d的所占面积比例无变化;积雪日数为31~60 d、≥121 d的呈减少趋势;积雪日数为1~30 d、31~60 d呈增加趋势。

Figure 7. Different levels of snow area distribution from 2001 to 2020

图7. 2001~2020年西天山不同等级积雪日面积分布

5.2. 积雪日数的空间变化趋势

为反映积雪日数的变化趋势,利用Stow等 [24] 提出的绿度变化率公式,计算积雪日数最小二乘线性拟合变化率,以下用Slope表示。Slope > 0表示积雪日数在2001~2020年间具有增加趋势;Slope < 0表示积雪日数在2001~2020年间具有减少趋势,绝对值越大表明这种增加或减少的趋势越明显。图8为2001~2020年间积雪日的变化趋势,20 a间西天山大部分区域积雪日呈现减少趋势(占西天山总面积52.9%);积雪日数稳定区占西天山总面积的46.9%;而积雪日数增加的区域只有0.18%,主要分布在西天山南段昭苏县及特克斯县境内。通过对变化趋势进行显著性检验(P值),发现西天山积雪日数增加或减少的趋势是不明显的(P > 0.1)。

Figure 8. The trends of snow days from 2001 to 2020

图8. 2001~2020年西天山积雪日数变化趋势

6. 结论

通过对西天山积雪覆盖面积、积雪日数的时空分布特征分析,得到以下结论:

1) 年内积雪覆盖面积年内分布呈单峰型,1月份面积最大,7月份最少主要分布在高海拔永久积雪区域。20 a间西天山积雪覆盖面积整体呈略微减少趋势,但之间呈减少–增加的波动变化,且西天山积雪覆盖面积减少主要出现在海拔1500~3000 m内的积雪。

2) 平均积雪覆盖面积在冬季最高,夏季最少,冬季的积雪覆盖面积相当于夏季的8倍多。近20 a春季和冬季的积雪覆盖面积呈线性下降趋势。秋季的积雪整体呈略增加趋势,夏季的积雪覆盖面积变化幅度也不大。

3) 西天山积雪日分布差异较为明显。其中高值区分布在南北两段的海拔3000 m以上区域;最大年平均积雪日数为214 d,总积雪日主要集中在31~60 d,其比例约为西天山总面积的37.4%,这与天山总积雪日数主要集中在30 d以内的情况是不同的。其中积雪日数为0 d和91~120 d的所占面积比例无变化;积雪日数为31~60 d、≥121 d的呈减少趋势;积雪日数为1~30 d、31~60 d呈增加趋势。

4) 西天山积雪日呈现减少趋势面积占西天山总面积的52.9%;稳定区占46.9%;而增加的区域只有0.18%,主要分布在西天山南段昭苏县及特克斯县境内。西天山积雪日数增加或减少的趋势是不明显的(P > 0.1)。

基金项目

新疆气象科技创新发展指导性基金项目(MS202218);新疆气象局引导性计划项日(YD202218)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。