1. 引言

广东省的雷州市,处于祖国大陆最南端,在历史上被称为是一个古老的海滨贸易城市,很久以前,人们就在这里繁衍生息。雷州历史悠久,素有“天南重地”之称。广东文化样式丰富,文化底蕴深厚,国家级的非遗传统舞蹈元素就有30个。“非遗文化”间接甚至直接地影响着舞蹈艺术的发展,顺其根源找寻最为“纯真”的舞蹈元素。在当今文化全球化的加剧,使得对“非遗”舞蹈 [1] 产生了一定的影响,造成了传统文化的流失及意识形态的变化。

其中,雷州的乌石“蜈蚣舞” [2] ,是一幅岭南的文化地图,突出了海景和人文风情。随着海上丝绸之路文化的兴起,粤西的非遗文化得到了有效地保护,这说明舞蹈文化对湛江的影响是深远的,现在湛江的“非遗”舞蹈产业面临着转型。粤西的许多民俗都是岭南文化的“活化石”,而雷州乌石“蜈蚣舞”则是在民间社会的文化整合和社会功能建构过程中,通过仪式性表演的创造,产生了人们所熟悉的地方符号元素。

如今,我们对湛江的传统舞蹈也不太重视,使其失去了重要地位,也失去了其独特的地域象征意义。但是,围绕粤港澳大湾区建设和实现海洋强国,湛江作为海上丝绸之路的主干道,可以在雷州乌石“蜈蚣舞”的海洋文化遗产等象征性身份上找到突破口,创造一个文化与人、自然和社会互动的遗产保护模式。文化软实力的输入也是尤为重要的途径,特别是在当今“一带一路”的愿景下,保护与传承成为主要的“关键词”。在丰富大众的人文生活中进行艺术探索,发现舞蹈文化的艺术价值和社会品质,以信息化的时代品牌了解非遗舞蹈的地域特色,提高文化转型能力,获得新时代文化选择的能力和地位。

2. 雷州地区传统舞蹈的“符号印记”

“蜈蚣舞者 [3] ,天下一奇也。”民国《海康县续志·地理·民俗》记曰:“仲秋之夜……又有箫鼓聒耳,群童队行,手持香火楦饰,龙狮首尾,跳舞通街,曰‘舞蜈蚣者’,此农民相沿之习也”。

2.1. “蜈蚣舞”之历史渊源

“蜈蚣舞”是一种民间流行的民俗性舞蹈活动,主要流行于雷州乌石,其寓意祛邪消灾、祈盼安康与丰收。它的特点是“古朴之舞蹈,生动之形象,勃发向上之动力”。舞蹈主要唤起了高度的集体主义和合作精神,与海上捕鱼的历史有关,当时风险很大,渔船必须拉网,分工合作,从而表现了当地古老的民间生产分工理论。

据说,古代时期的乌石地区风灾潮患、鼠疫流行、哀鸿遍野。有识之士奋袂而起誓驱瘟魔。众人商讨,见百足之虫有攻毒散结、祛风治病之效,且夜间出行,肉食鼠类。此虫别名天龙,坐镇安府,乃瑞祥之物也。故其仿蜈蚣爬行为舞。时逢中秋,精选壮丁,百人结队,驱邪除魔。为表同心,以船缆系腰,手执香火,并列同行,入夜时分,进港驱邪,壮哉队伍。手舞足蹈,蜿蜒前行,状如一硕大蜈蚣爬行,惟妙惟肖,故名“蜈蚣舞”。

乌石港是疍家聚居之地,“蜈蚣舞”反映了疍家文化的结晶,是农耕、海洋文化融合的产物,每年农历八月十五、十六之夜,乌石港区群众都要举办传统的“蜈蚣舞”活动,以驱除邪气祈求平安。

2.2. “蜈蚣舞”之表演形式

在后来的发展过程中,该传统舞蹈的演出时间主要是在中秋时节,人们以净室焚香,来迎接“舞队”的到来,其道具是用竹、布、丝绸、藤等制作成蜈蚣的样式,身上披着彩色的装饰性镜片,里面悬吊着特制的烛灯。舞蹈队伍约有100米长,整个人数大约需要百来数人,人们的站位有一根绳索连在一起,两人之间大约间隔1.5~2米,绳索绑在腰间,边舞动边进行“蛇形舞步”的前进,蜈蚣的中间部分——身体,则是由“象形”的形象转变成“外形”的形象,此时,每个参与的舞者,头戴草笠,颜色则是呈现褐红色,手上各执一把香,草笠上也插满香。由一人领头,舞动草球(与舞龙有些类似),引诱“蜈蚣”队伍的出场。舞“蜈蚣头的人”头戴小猪笼,在其中塞入泡沫块并插上香。其样式必须是火眼金睛,有长长的须顶。尾部有两个人,形似蜈蚣的分叉尾,各背一个小猪笼,猪笼中塞着石头和湿的稻草,四周则插满了香。因怕尾部的两个人不堪重负,加上此两人一定喝酒至半醉,因此他们各有两个人扶持着前进。因负重并半醉,尾部便摇摆至街道两边,幅度最大,巡街走巷,在经过各个家外时需要燃放鞭炮,与之呼应。行人与追看者有些躲闪不及时,常常与之碰撞,但也增加了热烈的气氛。

3. 雷州乌石“蜈蚣舞”文化遗产的艺术价值

3.1. 文化价值

雷州,其独特的地理位置,造就其“蜈蚣舞”的诞生,由于临海导致了气候的潮湿,也使得虫鼠的泛滥。无意之间看到“蜈蚣”可以祛除百毒,并且对鼠类有克制。所以人们对“蜈蚣”的认识就从“看到”至“模范”,希望人们扮成“蜈蚣”的样子,就能祛除害虫,不受其侵害。至此,从驱虫到今天的模仿其舞蹈,都是由于湛江独特的地理环境以及其文化意义和社会结构,也是该地区物质文明和精神文明的体现。

近几年来,国家对于民族文化的保护也越来越重视,逐渐对传统文化进行来一系列的遗产保护机制,将文化与人、自然和社会联系起来,使得雷州乌石“蜈蚣舞”得到了更好的保护。在当地政府的重视下,民众的文化自觉意识在不断提高,使得雷州乌石“蜈蚣舞”逐渐地走进群众的视野,使其不再是存在与少部分人的记忆里,让大众文化在不知不觉中通过“耳濡目染”来传播,让每个人都能感受到文化氛围,通过中小学的美育教育,开展一些专门的课程,由点带面的广泛传播。在当地文化馆的帮助下使得雷州乌石“蜈蚣舞”得到一定保护,于2009年列入广东省第三批省级非物质文化遗产名录,并且湛江市现已将“蜈蚣舞”申报为国家级非物质文化遗产。

3.2. 美学价值

民间舞蹈是在我国各族人民生产生活中创造出了许多的艺术瑰宝。乌石“蜈蚣舞”是雷州地区的名族文化瑰宝,也是粤西地区的文化烙印。

从艺术社会发展的角度来看,有特色的艺术形式才具有长久的生命力。“蜈蚣舞”属于民间艺术范畴,而民间艺术则比较少受到学院派、系统式的学术思想的影响,具有长期的、相对的稳定性。但是,在中华民族文化如此雄厚的民间舞蹈中,“乌石蜈蚣舞”的地位则是稍微“逊色”于汉族民间舞蹈的传播,例如云南花灯或者东北秧歌等。因此,作为湛江雷州的一张民间舞蹈“名片”,更加应该结合其地域特点,充分展现其艺术审美,形成独具特色的海洋文化特征。从历史发展的角度来说,文化自信 [4] 是一个国家和民族发展的前进方向。因此,在充分认识“蜈蚣舞”自身薄弱之处的同时,更要充分挖掘和发挥自身的独特优势,在辩证取舍中坚守和发展自己独特的艺术风格,实现“以特立足”。

从舞蹈美学角度而言,好作品的呈现离不开独特舞蹈形象的捕捉,而“蜈蚣舞”的艺术价值正在于“所见即所感”,换言之“蜈蚣舞”表达出来的是在原生性状态下提炼出来的生活感悟,因而是贯穿于人们日常生活中的艺术行为,在这种升华过程中完成对生活的审美体验,并不断获取感官享受。总体来说,当前“蜈蚣舞”的艺术美学价值不应仅局限于最原始的意义,应该多角度、多维度、多领域的进行一些有价值的扩展。更加完满的使其人物图像更加丰满、表达意蕴更为丰厚、舞台动作更具韵味,使其更为契合当代观众的艺术诉求,以保持这一优秀民间舞种的长盛不衰。

3.3. 艺术手段

雷州乌石“蜈蚣舞”通过模仿蜈蚣的体态、走路的动律以及蜈蚣外部装饰,把蜈蚣活灵活现的状态展现出来。以人体动态保存其文化特征,并且在群众之间进行直接的传播。以下从几个方面,全面地阐述“蜈蚣舞”的主要艺术手段 [5]。

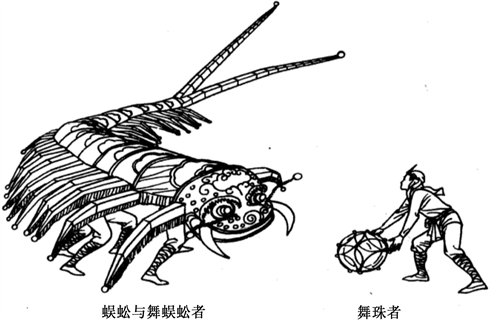

1) 造型方面(如图1所示)

Figure 1. The styling of Wushi “Centipede Dance”

图1. 乌石“蜈蚣舞”造型

2) 服饰方面

a) 舞蜈蚣者:身穿白色或或者浅绿色、蓝色长袖和无领棉布上衣,黄缎灯笼裤,扎绿色腰带,小腿裹绑(左红右绿)。

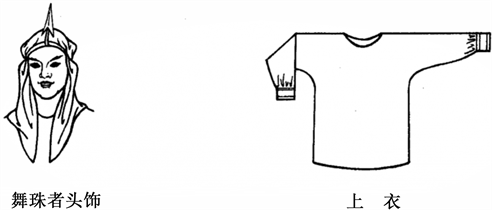

b) 舞珠者:包头巾,扎缀有次菇叶型装饰的头框(如图2所示),其余与舞蜈蚣者相同。

c) 放焰火:同舞珠者相同。

Figure 2. The costumes of Wushi “Centipede Dance”

图2. 乌石“蜈蚣舞”服饰

3) 道具方面

a) 彩珠(如图3所示):运用藤条扎成24个圆圈,将其连扎成一个圆球型作为内球,球的中心再用十字交叉安装2个可以活动的圆圈。外部用黄缎、贴图以及五彩作为金饰。再分别扎出10个直径为32厘米、8个直径为28厘米、6个直径为16厘米的藤圈,并连接绑在内球外面,藤圈上裹上红绸,顶部装饰红绸花球,并且在外球装上可以连接内球、外球的把手,使得内球也可以转动。

Figure 3. The props of Wushi “Centipede Dance”

图3. 乌石“蜈蚣舞”道具

b) 蜈蚣(如图4所示):由头、尾以及13节硬框共15节和13节软肚连接而成。骨架运用竹子编织,头部外糊上多层的纸,身上及尾部则是包裹白布加上彩绘形成。头部前区由嘴、牙、鄂等形成,嘴的两边则装上活动的牙齿,两个眼睛各安上一个绿色玻璃手电筒,每节硬框前后各扎一对脚,尾部前区扎一对脚;后部用藤条编成剪刀型骨架,并且每个骨架外都包上红色绸缎;软肚部分则用彩绘的白布包裹,分别与每节硬框衔接,每只脚的尖端都扎上一个红色的绒球。

4) 基本动作

该传统舞蹈的基本动作是以彩珠引路,舞彩珠者始终在蜈蚣前方,侧身对蜈蚣头或者面向蜈蚣头,以“圆场步”或一步一退引导蜈蚣前进,同时单手或双手握住彩珠舞动。其中,舞珠的位置可根据具体情况而变化;彩珠的引路,引出蜈蚣头的“出现”,蜈蚣身与蜈蚣尾依次出场,也是采用“圆场”的步伐,快速前进,这一步主要是模仿“蜈蚣”从洞里快速爬出的场景。

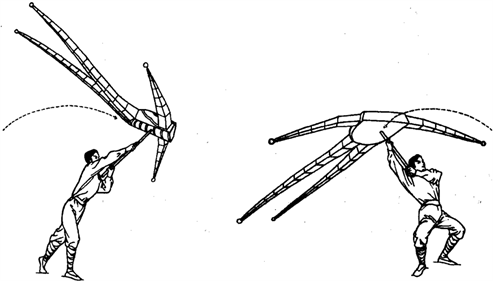

第三步,则是舞者的头与手相互配合,将蜈蚣的头先向左上方、再往右上方进行反复绕“八字圆”(如图5所示),活灵活现的模仿蜈蚣爬行时的样式,生动的展现“蜈蚣”晃头晃脑、左右摇摆的形态。

Figure 4. The centipede shape of Wushi “Centipede Dance”

图4. 乌石“蜈蚣舞”形态

Figure 5. The basic movements of Wushi “Centipede Dance”

图5. 乌石“蜈蚣舞”基本动作

第四步,则是用到里蜈蚣的尾巴,操纵蜈蚣尾巴的舞者,头与身的动作同上一步一样“摇头晃脑”,手则需要向上伸直,身体随着惯性,稍向前倾。过后将脚呈现“大八字步半蹲”的状态,右手往后上方摆动,上身随着惯性向后仰。使得蜈蚣的尾巴形成上下摆动的动态特征(如图6所示)。

紧接着的舞蹈动作舞者的头、上身配合着“蜈蚣”的头、尾,同步进行摆动,所有舞者都以右脚为“出发脚”,往前迈三步,停一拍。到第5拍~8拍时,上身及双手都做“晃头摇身”的动作。每八拍做一次,模拟蜈蚣蜿蜒前行的状态;然后舞者一字排开,头和尾同时进行“圆场”,接着头从身的7、8节之间,尾从8、9节之间穿过去,并往中间靠拢,此时身7、8、9节将圆木杆迅速从空心竹节中拔出,使蜈蚣中间三段硬框悬空,头、尾钻过去继续往两边跑开,将蜈蚣拉成直线,形成“悬空翻肚”的形态。

Figure 6. The basic movements of Wushi “Centipede Dance”

图6. 乌石“蜈蚣舞”基本动作

随着时代的变化,传统舞蹈的形式也有所改变,比如舞者表演形态的性别不仅由“双雄”还有“双雌”“雄雌”两者,从服饰、道具、技艺等方面都在不断完善。以其古朴的舞蹈样式,生动的舞蹈形象,流传至今。雷州乌石“蜈蚣舞”已从当地逐步走向社会舞台,成为世人喜爱的地域特色舞蹈。

4. 雷州乌石“蜈蚣舞”与时代的发展

我国对于“非遗文化”的发展,具有了深刻思考和坚决的发展方向。雷州乌石“蜈蚣舞”发展至今,离不开地方政府的积极响应以及对于“非物质文化遗产”保护的巨大呼声。如此也使得地方民俗“文化自觉”意识带来了机遇。

4.1. 科技推广

当今世界,正处于前所未有的百年不遇的重大变革之中,建设海洋强国的号角已经吹响。如果一些文化遗产只是简单地保持原样,没有什么变化,等着人们去挖掘,传统舞蹈注定要“沉入大海”。因为在现代文化发展的浪潮中民族的文化就是民族的基因,我们要乘风破浪,打破地域垄断,要推动中国传统文化、雷州艺术文化的传播。因此我们需要借助当今科技的力量,运用VR、5G的手段,把影像资料“数字化”,从而实现“非遗”物质的共享,使得更多的人了解、认识到该项民间舞蹈。

其次,文化全球化问题已经成为研究的热点,也是世界各国和文艺工作者关注的重要焦点。文化全球化的本质是不同民族和传统文化的摩擦与碰撞,相互渗透、融合。归根结底,文化的互补性使世界各地的人们都能感受到不同文化的影响,各地区文化的现代化发展不仅适用于本地区的文化交流,而且有助于打破地区间的文化“误解”,也有助于消除各地区间的文化“误解”,从而使丰富的文化艺术及其特殊的“动态遗产”属性得到更好的发展。

4.2. “走出”雷州

广东省是一个多元化发展的年轻省份,聚集的各种高新型的科技力量与传统文化的有效结合,文化样式丰富、文化根基丰厚。非遗文化的传播与发展得到来广泛关注,如何保证传统舞蹈的传播和发展是我们现在不得不面对的问题。舞蹈,作为一种动态传承 [6] 的艺术门类更应该具有较为完善的保存机制,虽然政府已经大力宣传,但在大众媒体上还是很少看见其存在,新媒体的影响对其较为微弱,如果说当地人都没有想要保护的决心,那么更不会重视其传播与发展。那么作为雷州的一张“艺术名片”,雷州乌石“蜈蚣舞”受到珠海市文化馆的邀请,进行民俗巡演,通过这样的一种方式逐渐的进入大众的视野。

4.3. 活跃校园氛围

在当地,政府把该项民俗活动与乡土教材相结合,写入文化课本中,走进小学的课堂,带领学生从视觉、听觉甚至触觉,多维度地了解该项“非遗舞蹈”,以如此的方式来传承民俗文化。除了与课本的结合,我们还可以把科技与传统文化进行有效结合,例如,乌石“蜈蚣舞”传承人陈六在讲授相关“蜈蚣舞”的知识和传授“蜈蚣舞”的表演方法中,结合幻灯片的讲解,或者影视的传播;或者当地的图书馆,采用全息技术等手段,让人们更为直观地看到“蜈蚣舞”制作、排练及表演过程,让更多的人全方位、多角度地了解、认识这个属于湛江文化的印记。

5. 结语

本文所提及的“非遗”舞蹈的艺术价值问题,是为了让我们思考该如何更好地传承;如何运用现代科技手段与传统舞蹈相结合,以信息化、数字化等多媒体为载体 [7] ,使“蜈蚣舞”与现代相接轨,能够给新一代的年轻人更为新颖的新型“产品”,并把文化自觉作为一种推力,运用两者的相互作用力拓宽非遗传承舞蹈保护路径的深度与广度。以凸显“艺术品”所展现出来的文化价值、美学价值以及艺术手段,通过地域性、民族性、历史性等为依托,解决“非遗”文化传承与发展的问题,从而传达出乌石“蜈蚣舞”的艺术价值。