1. 引言

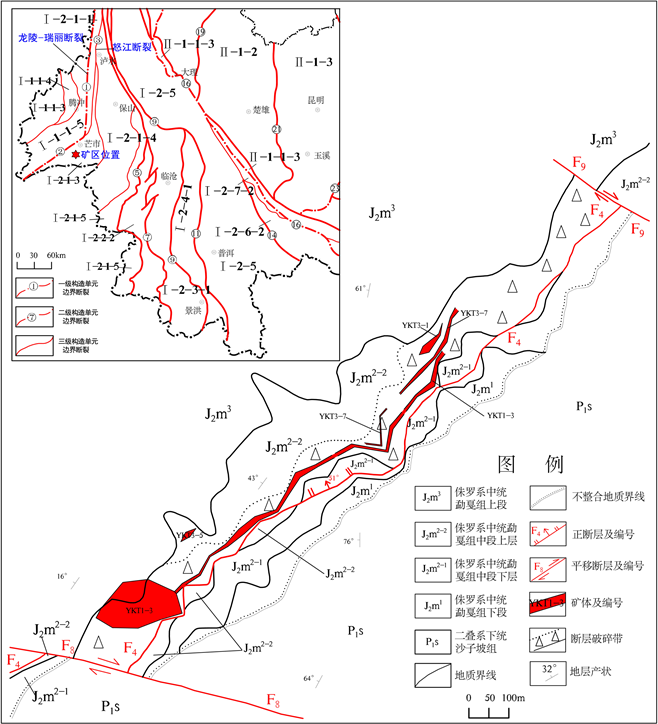

羊石山金矿区域大地构造位置为冈底斯–喜玛拉雅造山系(I)中南段的保山地块(II)西部,潞西被动陆缘(III),德宏陆地台(IV) [1] [2]。该矿床位于龙陵–瑞丽大断裂、怒江大断裂挟持部位,成矿单元属于“三江”成矿带南段,“三江”成矿带位于特提斯构造域的东段,冈瓦纳大陆与劳亚大陆的结合部位,经历晚古生代一中生代特提斯(Tethys)构造演化和新生代大陆碰撞造山的叠加转换,发生多幕式的大规模成矿作用和巨量规模的金属工业聚积 [3] [4] [5] [6] [7] (图1)。矿区呈北东向展布,北东起潞西金矿南边界,向南西经羊石山,南西止勐莫村。该矿区隶属于上芒岗金矿南矿段。区域上出露地层主要有元古界的高黎贡山群、前寒武系公养河群、下二叠统曼里组、沙子坡组、上三叠系、中侏罗统勐戛组及柳湾组、白垩系、上第三系(新近系)、第四系。区域内岩浆活动频繁,区域内包括金矿在内多数多金属矿产成矿与加里东晚期、华力西至印支期、燕山中晚期岩浆活动密切相关。而燕山晚期的酸性、酸碱性侵入活动对岩石中矿物的活化、迁移及矿体富集创造了良好条件,这些岩浆活动均会成为该金矿成矿的重要热源及成矿热液的来源,燕山期的岩浆活动与金、铜等矿床的成因关系密切。区域地质构造复杂,为区域造矿元素创造了有利的成矿地质背景,区域内内生金属矿产空间分布具有较明显的规律性,金矿化受怒江断裂带分支断裂(龙陵–瑞丽断裂)及下二叠统沙子坡组与中侏罗统勐戛组之间的不整合面控制,因此,研究本区内金矿体的地质特征、赋存规律及矿床成因类型对矿区下一步勘探工作具有一定指导意义。

2. 矿区地质特征

2.1. 矿区地层

矿区内发育有第四系(Q)、侏罗系中统勐戛组(J2m)及二叠系下统沙子坡组(P1s)地层。各地层岩性特征如下:

1) 第四系(Q):

出露于矿区冲沟和山脊的鞍部,以残坡积层为主,矿区控制的红土型金矿主要赋存于该地层中。

2) 勐戛组(J2m):为矿区出露的主要地层,分布于矿区的中、西部;也是矿区金矿体的重要赋矿层位;按段分为上、中、下三段。

勐戛组上段(J2m3)矿区西部出露,主要岩性为泥岩、粉砂岩、细砂岩夹泥质灰岩透镜体。

勐戛组中段(J2m2)全区均有发育。按岩性分为勐戛组中段上、下层。勐戛组中段上层(J2m2-2)角砾状白云质灰岩、泥质灰岩夹粉砂岩及钙质角砾岩。在矿区中部常见褶曲及揉皱和层间破碎现象,矿化(体)主要发育于该层,具有良好的储矿空间(图1)。勐戛组中段下层(J2m2-1)泥灰岩、钙质角砾岩、炭质泥灰岩、钙质细砂岩。

勐戛组下段(J2m1)发育于矿区南段。岩性主要为钙质粉岩、粉砂岩、含泥质粉砂岩、泥灰岩夹薄层状泥岩、页岩。经风化后钙质淋失,岩石中发育小孔洞,裂隙表面普遍有无色透明的方解石细小晶体。

3) 沙子坡组(P1s):

出露于矿区的东南部。该层中碎裂状白云岩、白云质角砾岩较发育,岩石发生风(氧)化作用形成的金矿主要赋存于该地层。

Figure 1. Geological sketch of Yangshishan gold mine area

图1. 羊石山金矿区地质简图

2.2. 矿区构造

区内主要发育F4正断层和F8、F9二条平移断层;北西倾向中等倾角的单斜构造和同向的断裂构造构成矿区的基本构造格局。

1) F4断层:F4断层属龙陵–瑞丽大断裂次级断裂上芒岗断裂,上盘由勐戛组上段和勐戛组中段上层组成,下盘由勐戛组中段下层、勐戛组下段、沙子坡组组成;F4断层从遮放北东起沿北东贯穿整个矿区,地表近乎于沿沙子坡与勐戛组岩溶不整合面附近产出,断层走向为北东、倾向北西;断层主要表现为宽窄不同的断层破碎带,地表宽度可达50~250 m,断层破碎带主要为角砾岩和碎裂岩;区内主要矿体发育于F4断层破碎带角砾岩和碎裂岩中,次要矿体发育于F4断层上盘泥粉砂质、白云质和钙质角砾岩中,F4断层下盘见零星矿体发育;F4断层是区内矿体导矿和容矿的主要构造 [1] [2] (图1、图2),破碎带内的矿化蚀变强弱决定着金品位的贫富;破碎带内角砾状矿石以棱角状角砾为主说明断层的力学性质经历过以拉张性为主的时期,断层两侧地层的新老关系显示该断层为正断层。

2) F8断层:发育于矿区南部,为北西西–南东东向走向;断层两盘均是由走向F4断层的两盘组成;于勐莫村附近错断F4断层。依F4断层为标志,根据F8断层两盘地层、构造、矿化等地质体对应关系,F8断层为右行平移断层,同样是成矿期后的破矿断层。

3) F9断层:发育于矿区东北部,走向与F8断层走向基本一致;断层两盘均同样是由走向断层F4断层的两盘组成,于矿区北部错断F4断层。F9断层同F8断层为右行平移断层,也是成矿期后的破矿断层。

Figure 2. A-A' longitudinal profile of Yangshishan gold mine

图2. 羊石山金矿A-A'纵剖面图

2.3. 矿区岩浆岩活动

矿区内岩浆不发育,但区域内岩浆岩较为频繁。加里东–华力西期为中酸性侵入岩;华力西–印支期发育酸性侵入岩;燕山中期出现基性喷发,晚期发现酸性、碱性侵入,末期为超基性侵入;喜山期还有少量中基性喷发活动;燕山期的岩浆活动与矿区金矿床的成因关系密切。

2.4. 矿区化探异常特征

据以往1/5万土壤地球化学测量成果显示,区内发育的勐戛组和沙子坡组中金的背景值较高,且仅沿F4断裂发育为金异常带。1/20万地球化学调查成果表明,区域地球化学元素空间颁布分布与区域地质背景有很好的对应关系,矿区金矿发育于芒岗Au-As-Sb-Hg和Cu-Pb-Zn-Ag-Cd综合异常内 [1]。该异常受区域深断裂及与之相关的配套背斜、次级断裂构造控制 [8]。

3. 矿床地质特征

3.1. 矿体特征

矿区矿体共划分为六矿体群(YKT1-YKT6),在矿群的基础上根据矿体空间赋存位置圈定各矿体。其中YKT1矿群为红土型金矿,YKT1-1矿体为1号矿群中主要矿体,矿体呈脉状赋存于第四系残坡积层中(图3);YKT2-YKT6矿群为卡林型金矿,YKT3-13矿体为矿区规模最大的矿体,YKT3-7、YKT3-23矿体为矿区次要矿体,均处于3号矿群中,矿体呈似层状–长透镜状赋存于上芒岗断裂带和上盘层间破碎带中(图4),局部矿体赋存于F4断层破碎带下盘。

3.2. 矿石特征

1) 矿物组成:矿石矿物分为泥硅质、碳酸盐、硫化物、二氧化硅,表生(后生)氧化物等。硅化、硫化物及表生褐(赤)铁矿的多寡决定了矿石贫富差异。

2) 矿石结构:矿石结构受碳酸盐岩和碎屑沉积岩的原生沉积结构影响,同时还被成矿期热液改造,主要有碎裂、角砾、泥质结构。

3) 矿石构造:矿石构造主要为角砾状、碎裂状构造,次发育其他构造。

4) 金矿赋存特点:矿区金矿载金矿物主要为石英、黄铁矿及其氧化物,次为粘土矿物和碳酸盐矿物,辉锑矿、有机炭作为载金矿物也偶有出现 [9] [10]。

Figure 3. Section of exploration line 75 of Yangshishan gold mine

图3. 羊石山金矿75线勘探线剖面图

Figure 4. Section of exploration line 43, 69 of Yangshishan gold mine

图4. 羊石山金矿43、69线勘探线剖面图

3.3. 矿化蚀变

矿区矿(化)体与蚀变较明显,矿区主要蚀变有黄铁矿化、褐铁矿化、硅化、赤铁矿、硫化物化、粘土化等,蚀变的丰富程度决定矿(化)体品位贫富。

4. 矿床成因

4.1. 成矿控制因素

1) 地层控制:勐戛组中段是一套槽沟相沉积物,主要由碳酸盐组成,且角砾岩化、碎裂岩化现象普遍;该组中各岩性的平均金含量比其他地层较高,矿区绝大多数矿体均发育于该段的构造角砾岩或碎裂岩中;从载金矿物黄铁矿的硫同位素特征看 [1] (表1),勐戛组中段中的黄铁矿含金量明显较高;据沉积成岩期硅质重结晶而成的微晶石英单矿物分析,含金量远高于一般石英的含金量;勐戛组中段为矿区的主要富金地层。

Table 1. Sulfur isotopic composition of pyrite [1]

表1. 黄铁矿矿石硫同位素构成表 [1]

注:摘自1993年勘探报告。

2) 构造控制:矿区主要矿体位于龙陵–瑞丽大断裂、怒江大断裂挟持部位,构造对该矿床形成的不同时期均起到不可或缺的作用 [2]。上芒岗断层(F4)控制了勐戛组中段含金地层的沉积,含金地层沿断裂带分布,同时金异常也呈带状沿断层两侧分布。另一方面,上芒岗断层与不整合面的复合又控制红土型金矿体的分布,目前羊石山金矿发现的金矿体均分布于断裂破碎带以西的构造角砾岩内,局部矿体延伸至不整合面之下,但金品位也随之降低。其后的层间破碎带构造,进一步促进了矿石的氧化和次生淋滤,再次改变矿体的厚度和金的富集。

3) 岩浆活动:矿区内岩浆不发育,但周边岩浆岩活动频繁,且类型复杂。燕山晚期的酸性、酸碱性侵入活动对岩石中矿物的活化迁移、富集创造了良好条件,这些岩浆活动均会成为该金矿成矿的重要热源及成矿热液的来源。

4) 风化作用控制:对于红土型金矿风化作用是必不可少的。原生矿发生风化作用而在其近地表即可能出现红土型金矿。

4.2. 成矿模式

矿区处于冈瓦纳古陆和欧亚大陆碰撞汇聚结合带东部边缘的构造转换活动区的次级伸展构造单元内,是掸邦地块北西边缘的高黎贡山金银多金属成矿带南东部龙陵–瑞丽断裂带中段之次级的潞西金矿成矿带的组成部分,中–新生代以来长期受到印度大陆不断向欧亚大陆的强烈推挤、碰撞、俯冲和造山作用过程的影响,使本区成为一个中–新生代褶皱带或推覆带或陆缘活动带,局部具有被卷入陆内再次造山的变质地体性质。区内陆内造山带的形成与演化既取决于新生代印度板块向欧亚板快的碰撞及其持续挤入,又与晚古生代以来特提斯洋盆构造演化的主要控制作用密切相关。因而,晚古生代和新生代时期表现出的独特动力学过程,伴随地幔上隆、深源物质大规模上涌、壳幔物质相互作用、热流场和巨厚沉积盖层及热液改造,使高黎贡山金银多金属成矿带具有发生大规模成矿作用的重要构造背景,也形成了包括羊石山金矿段在内的芒岗金砷锑汞等元素大规模超常聚集,从而使该地区具备了相关金矿床的成矿条件。矿区成因模式大致可分为三个成矿阶段,即沉积作用期(初始富集期)、热液作用期(富集期,原生矿形成期)、表生作用期(原生矿氧化、红土型金矿形成期)。

4.3. 矿床成因类型

1) 红土型金矿:矿体是原生矿体及围岩经风化残积或短距离搬运堆积而成,赋矿岩石中较明显的发育褐铁矿化、泥化,局部有硅化。

2) 卡林型金矿:卡林型金矿也叫微细浸染型金矿床。该类型中金矿床普遍发育中低温热液蚀变 [11] [12] [13] [14]。卡林型金矿主要分布于断层带和旁侧的层间断裂带内,以断层破碎带、层间破碎带形成、砂质碳酸盐角砾岩、碎裂岩作为赋矿源岩。

5. 找矿远景评价

5.1. 成矿规律

1) 矿区位于龙陵–瑞丽大断裂与怒江大断裂挟持部位,矿区以西为芒海陆缘斜坡(变质岩)、三台山蛇绿(混杂)岩,矿区以东为花岗岩、以北西为灰绿辉长岩侵入岩体。因此,两条大断裂、四个差异明显的四级构造单元构成有利的成矿地质背景。

2) 构造上地处上芒岗断裂带附近及其上盘的层间破碎带中;地层上有侏罗系中统勐戛组中段含金背景高作为矿源层的存在,地层中层间破碎带最为发育,含矿岩性以构造角砾岩和碎裂岩为主;围岩蚀变以黄铁矿化、褐铁矿化、粘土化、硅化为主。勐嘎组中段角砾状、碎裂状碳酸盐岩有利于金的富集,对富金矿形成提供良好场所。

3) 龙陵–瑞丽断裂及旁侧构造的长期活动作用在边缘形成高温缺氧环境,聚集丰富的成矿物质并出现黄铁矿沉积,如此反复,在矿区及附近的成矿带形成地热异常带,上覆沉积层的不断加厚、地热不断聚集,地热加沉积物中卤水形成含矿热卤水长期作用、在适当的沉积层中沉淀形成矿源层,盆地消亡后完成初始富集。燕山期后断裂持续的地热活动,区域内的超基性、碱性岩浆活动,形成深源含矿热液,这些热液沿断裂不断上涌,在遇相对密闭地段,热液渗透的同时与角砾岩发生物质交换,反复作用围岩蚀变普遍发育,对矿床成矿物质进一步聚集在有利地段形成微细浸染型金矿矿体。部分原生金矿形成后抬升至地表与残积作用一起致使矿物中K、Na、Ca、Mg等可溶性组分大量淋失,Si部分淋失,Al、Fe、Mn等组分得以残留富集,形成伊利石、高岭石及针铁矿为代表初期红土堆积,堆积物中金也得以部分残留,部分以络合物形式迁移到适当部位再沉淀,形成原地残积红土型金矿。矿床是经过长期多期次热液叠加的碳酸盐岩蚀变型金属矿床。

5.2. 找矿远景

1) 矿区除了少量地段完成了探边摸底工作外,多数地段未完成此项勘查工作,矿体倾向大部分未完全控制,在矿体北西倾向F4断层深部破碎带中存在扩大矿体规模空间。

2) 矿区属“三江”成矿带南段,“三江”成矿带区域矿产十分丰富,尤其以金、铜、铅锌和铁矿床著称。矿床成因类型较多,矿床(点)及异常大都受北西向–南北向构造带控制 [3] [4] [5] [6] [7]。区域内矿产资源丰富,该区域内已发现多个矿床或矿化点,内、外生矿产均发育。区域内主要矿床有遮放锡矿、遮放煤矿、上芒岗金矿等,而羊石山金矿区又属于上芒岗金矿一个矿段。区域成矿大地构造背景和成矿地质条件优越。

3) 卡林型金矿床成矿区内同成矿期的岩浆活动强烈 [15] [16] ,有利于形成各种地热系,燕山期岩浆活动使得各类内生金属矿产多沿火成岩体外接触带及其边缘分布,加之深大断裂、大断裂及其旁侧的次级断裂、包括与这些断裂配套的断裂、复式背斜及次级背斜是区内岩浆、热液、矿液的通道及赋存空间。东部以怒江断裂两侧平等的次级断裂产生矿化,形成了老厂–杨梅田铜铅锌多金属成矿带;西部以龙陵–瑞丽断裂两侧的次级断裂及火成岩体边缘形成大公山–汞卡–大炉厂铜铅锌多金属成矿带,羊石山金矿位于该区域成矿带内。

6. 结论

矿区处于印度板块与欧亚板块碰撞带外缘,地质构造背景决定成矿作用及成矿类型,矿床的生成是多种有利条件相互配合的产物 [17] [18] [19] [20] ,强烈的挤压和断裂作用,形成多期酸性、酸碱性岩浆侵入活动,岩浆岩在侵入活动中携带了大量的成矿物质,区域内构造活动强烈,龙陵–瑞丽深大断裂带是深部幔源成矿流体运移的通道;F4断层是与龙陵–瑞丽深断裂旁侧配套平行断层之一,其热液活动通道随龙陵–瑞丽深大断裂带活动具长期性,断裂带地表发育红土型金矿矿体,深部控制了矿区的主要原生矿矿体,大部分矿体发育在断层的上盘或断层破碎带中,少量次要矿体在断层下盘P1s中发育,该断裂既为成矿流体运移提供了良好的通道,又为成矿流体沉淀和富集供了有利的场所,沿F4断裂破碎带及深部均有寻找矿卡林型原生金矿的前景。

根据区域有利的成矿地质背景及矿区蕴藏的丰富矿产资源,矿区找矿前景较好。