1. 引言

在油气资源勘探过程中,沉积相的划分对其有着指向性意义,而粒度特征研究是影响沉积相划分的重要因素之一。沉积岩的粒度是受搬运介质、搬运方式和沉积环境等因素控制的 [1],从另一种方面来说,碎屑岩颗粒的结构特征需要由粒度进行划分,而粒级能够直接决定岩石的类型以及性质 [2],并且这些成因特性也必然会从碎屑岩的粒径特性上体现出来,由于碎屑岩的粒径主要由搬运介质、移动速度、水动力情况等因素所影响,因此粒度特征研究是确定碎屑岩岩相的一种主要方法。

三角洲是河流在一个相对稳定的水体中或紧靠水体处形成的、部分露出水面的一种沉积物 [3],但是由于河流和湖泊之间作用强度的不同,所形成的三角洲类型也不相同 [4],同时不同类型三角洲的沉积物粗细程度也不尽相同。

其中扇三角洲大多数以洪流沉积为主,由于其紧邻着物源区的盆地边缘,故物源供给非常充足,扇三角洲整体分布的范围较小,同时具备牵引流和重力流的特点,其沉积结构整体表现为粗粒、分选及磨圆差的混杂结构 [5],沉积构造可见冲刷面和块状构造不清晰的交错层理,砂体的展布形态多为平面扇形且规模较小 [6]。辨状河三角洲的沉积位置在距离物源区比较近且地形比较陡的盆地边缘,形成的是比较近源的辨状河进入盆地,水流性质以牵引流为主 [7],岩性多以砂砾岩和灰绿色泥岩为主,且由于杂基的含量较高,所以不稳定成分较多,沉积结构多为粗粒,分选及磨圆中等 [8],常见的沉积构造主要为冲刷面和大型的交错层理,河口坝发育较少,沉积旋回可见多个间断的正韵律,砂体多以平面扇形的展布形态向盆地中央延伸。

由于扇三角洲大多数以洪流沉积为主,辨状河三角洲沉积位置又距离物源区较近,故扇三角洲和辨状河三角洲沉积都具有复合水动力机制,兼具牵引流、重力流的特点,这就使其沉积作用的过程较为复杂 [9]。在砂砾岩粒度特征研究中,前人通过利用大量粒度分析资料,如2011年袁静等人对东营凹陷北部陡坡带盐22块沙四上亚段近岸水下扇砂砾岩体的粒度概率累积曲线进行的研究 [10] 以及2017年王铸坤等人对渤海湾盆地东营凹陷永北地区沙河街组三段砂砾岩粒度概率累积曲线特征及其与水动力机制的对应关系进行的系统研究 [2],前人通过对其研究区不同微相的粒度概率累计曲线组合特征进行总结的方法,为砂砾岩的沉积微相判别提供参考。目前前人对盐城凹陷南洋次凹阜一段砂砾岩粒度特征的研究尚不明确,不能为下一步沉积相研究工作提供支撑。本文在对盐城凹陷南洋次凹沉积体系研究过程中,绘制了100余块样品的粒度特征,分析其C-M图解以及粒度概率累计曲线组合特征,总结出研究区五类粒度特征规律,为盐城凹陷南洋次凹区域沉积体系研究提供水动力条件解释,同时向其他类似研究区域扇三角洲和曲流河三角洲沉积微相判断提供参照。

2. 区域地质概况

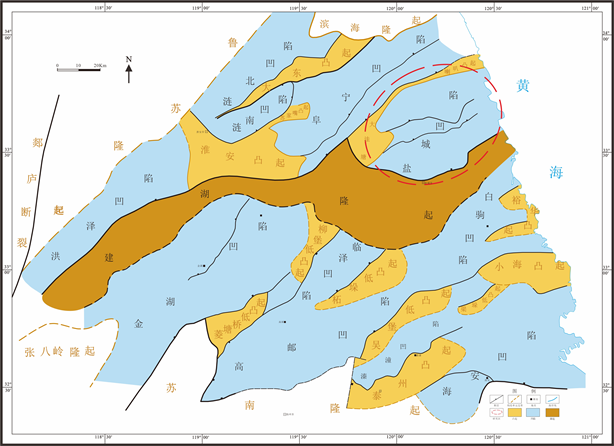

苏北盆地位于江苏省东北部,是中国东南部最大的中新生代盆地 [11],其中建湖隆起从中部将苏北盆地划分为南北两个构造单元,分别是北部的盐阜坳陷与南部的东台坳陷(图1)。

Figure 1. Division of tectonic units in Subei Basin

图1. 苏北盆地构造单元划分图

盐城凹陷位于苏北盆地盐阜坳陷东部,由北至南分别为新洋次凹、中央断隆和南洋次凹三个构造单元,其中中央断隆从中央将盐城凹陷划分为南北两个构造单元,分别是北部的新洋次凹和南部的南洋次凹,本文研究区为盐城凹陷南部的南洋次凹,北邻中央断隆,建湖隆起为南部边界,东部与黄海相邻,西部以塘洼–大喇叭凸起为边界(图2),盐城凹陷在阜宁组时期构造活动以扩张运动为主要特征,该时期由吴堡运动开始,吴堡事件造成的盆地抬升具有东强西弱特点,阜宁组残留厚度由西向东总体减薄,并造成先从北东向断块沿倾向的差异抬升,形成北东走向的半地堑断陷构造。盐城凹陷目的层阜宁组残留地层,盐参1井附近阜宁组残留厚度达到了1200 m,其中阜一段时期地层厚度一般为300~1100 m,岩性棕色、棕褐色泥岩与浅棕色、灰白色细砂岩、粉砂岩不等厚互层,底部见含砾中砂岩,上部夹灰色泥岩,局部见辉绿岩侵入。

Figure 2. Division of tectonic units in Yancheng Sag, Subei Basin

图2. 苏北盆地盐城凹陷构造单元划分图

南洋次凹历经多年的勘探,已经发现了新朱1块油藏,其中朱家墩油藏富集层段主要集中在阜一段,截至2000年探明程度仅为5.77% [12],仍具有较大的勘探潜力。

本文通过岩心资料,测录井资料、粒度概率累积曲线组合特征以及C-M图等综合分析,得出南洋次凹在阜一段沉积时期发育辨状河三角洲沉积和扇三角洲沉积。

3. 地层发育特征

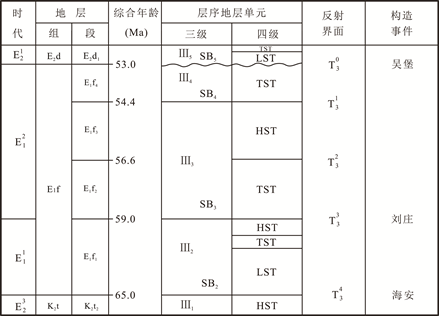

盐城凹陷内,上白垩统-古近系地层发育广泛,自下而上分别为泰州组(K2t)、阜宁组(E1f)、戴南组(E2d)。其中阜宁组自下而上可以分为阜一段(E1f1)、阜二段(E1f2)、阜三段(E1f3)和阜四段(E1f4)。

本文研究的目的层段为E1f1,沉积地层的岩性和厚度自下而上叙述如下(图3),E1f1厚度一般为300~1000 m,底部见含砾中砂岩,上部夹灰色泥岩,岩性棕色、棕褐色泥岩与浅棕色、灰白色细砂岩、粉砂岩不等厚互层。E1f2厚约200~350 m,下部灰黑色泥岩、灰质泥岩夹生物灰岩、鲕粒灰岩、粉细砂岩。E1f3厚一般250~350 m,灰、深灰色泥岩与灰色泥质粉砂岩、细砂岩不等厚互层。E1f4厚一般100~350 m,下部主要为深灰色泥岩与同色粉砂质泥岩互层,上部灰黑色泥岩夹同色薄层泥灰岩、泥云岩、油页岩。

南洋次凹在阜一段主要为分流河道沉积,岩性以灰色不等粒砂岩,中砂岩、细砂岩以及粉砂岩、泥岩为主,有部分砂砾岩,研究区内三角洲具体沉积构造类型有叠覆冲刷,波状层理,牵引流成因的基质支撑砾岩,颗粒支撑砾岩,砂质碎屑流,牵引流与砂质碎屑流交互沉积等(图4),本文通过对盐城凹陷南洋次凹阜一段的岩心取样、分析,选择了盐城4井、盐城2井等进行了精细分析并绘制了大量岩心样本粒度概率累计曲线,对水下分流河道微相的粒度特征做探讨和总结。

Figure 3. Stratigraphic framework of Taizhou-Dainan Formation in Yancheng Sag

图3. 3盐城凹陷泰州组–戴南组地层框架图

4. 粒度特征分析

4.1. 粒度概率累计曲线

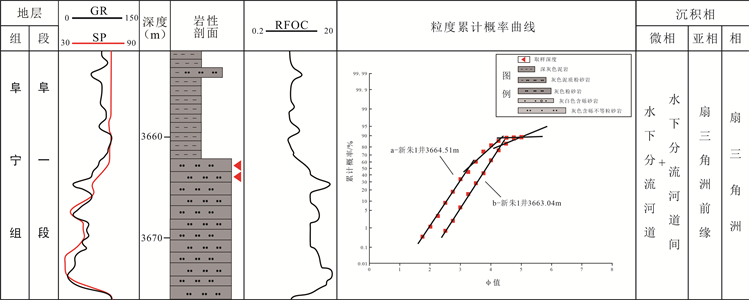

4.1.1. 扇三角洲前缘水下分流河道微相

1) 牵引流型

经典的牵引流沉积中,粒度概率累积曲线普遍包含跳跃总体与悬浮总体,不发育或偶见发育滚动总体。但是在河口处受到河流与波浪作用等较为复杂的水动力条件影响下 [13],牵引流沉积的粒度概率累计曲线中跳跃总体往往可以发育成为两个次总体的组合,或者在跳跃总体与悬浮总体之间发育过渡型次总体 [14]。

i) 一跳一悬夹过渡式

该曲线类型的跳跃组分含量约55%,粒度区间3Φ~3.5Φ,其中跳跃颗粒包含细砂和粗粉砂,斜率范围在50˚~75˚,分选性良好,表明水流具有较强的淘洗能力。过渡段的含量约30%,斜率范围在35˚~45˚,分选性良好,粗截点在3.2Φ附近,细截点在4.3Φ附近,过渡段的搬运方式介于跳跃搬运和递变悬浮搬运之间。悬浮组分含量在5%~25%,斜率约5˚,表明悬浮组分占比相对于跳跃组分和过渡组分的比重大,但是该曲线类型悬浮组分的分选性极差,该类曲线反映了平水期稳定水流进入湖盆后能量较低的水动力特征 [2]。曲线的过渡段是河口地区快速沉积之后进行再分选的滞后现象,岩相主要发育平行层理、交错层理的灰色粉砂岩、泥质粉砂岩,该曲线类型只出现在扇三角洲前缘水下分流河道微相环境中(图5(a),图6(c))。

Figure 5. Combination characteristics of E1f1 particle size probability accumulative curve in Xinzhu 1 well

图5. 新朱1井E1f1粒度概率累计曲线组合特征

ii) 一跳一悬两段式

该曲线类型反映了分选性和磨圆度良好,成层清晰且具有韵律性的典型河流沉积特征,分选性良好在粒度概率累计曲线上反映较高斜率的跳跃组分以及较低斜率的悬浮组分,并且该曲线类型中跳跃组分占比较重,约70%~80%,以灰色粉砂岩为主,含少量灰色含砾不等砂岩,斜率范围在45˚~70˚,与悬浮总体截点在4Φ~5Φ。悬浮总体的粒度跨度范围大于2Φ,且悬浮组分含量约20%,分选性差。研究区该曲线类型多体现在水动力条件较强的扇三角洲水下分流河道微相中(图5(b))。

iii) 一滚一悬多跳式

该类曲线反映下游段的河流沉积的特征,由于水流分支,水动力减弱,原来为跳跃搬运部分转变为滚动方式 [2]。粒度概率累计曲线包含分选性较差的滚动组分,两个斜率不同的跳跃次总体以及斜率低、分选差的悬浮组分,其中该曲线类型的跳跃组分比重较大,含量约76%,跳跃总体粗截点在1Φ~2Φ,细截点在3.5Φ附近,其中跳跃总体包含两个斜率不同的次总体,本文简称下次总体和上次总体,两个次总体交点在2Φ附近,下次总体粒度分布在1.5Φ~2Φ附近,含量约45%,斜率在62˚左右,分选性较好;上次总体粒度分布在2Φ~3.5Φ,含量约30%,斜率约20˚,分选差,但水动力条件和下次总体相比减弱。滚动组分含量较低,分选性差,悬浮组分含量约18%,斜率约10˚。该类型曲线反映盐参1井区域的水体流量能量较弱,岩相主要发育平行层理,岩石类型多为灰白色含砾砂岩、中砂岩等。研究区该类型曲线多发育在扇三角洲前缘水下分流河道相序顶部(图6(b))。

2) 高密度浊流–低密度浊流型

该类型的曲线为一跳多悬夹过渡式,曲线由斜率逐渐降低的跳跃总体、过渡总体及悬浮总体组成,其中悬浮总体由两个斜率依次降低的次总体组成,跳跃总体粒度分布在1.5Φ~2Φ附近,含量约50%,斜率在75˚左右,分选较好。过渡段组分含量大约30%,粗截点在2Φ附近,细截点在3Φ附近。悬浮组分含量约30%,由斜率依次降低的两个次总体构成,分选极差,反映水动力条件极不稳定,岩相发育平行层理含砾砂岩,该类型曲线多发育在扇三角洲前缘水下分流河道微相中(图6(a))。

Figure 6. Combined characteristics of E1F1 particle size probability accumulative curve in Yancan 1 well

图6. 盐参1井E1F1粒度概率累计曲线组合特征

4.1.2. 辨状河三角洲前缘水下分流河道微相

辨状河三角洲前缘亚相水下分流河道是平原亚相中水上分流河道的水下延伸部分,该类型的粒度概率累计曲线表现为两跳一悬式(图7(a)),跳跃总体粗截点大约在1.6Φ,细截点在4.2Φ附近,其中跳跃总体由两个斜率不同的次总体组成,两个次总体交点在3Φ附近,含量为60%~65%,斜率在20˚~50˚左右,分选差,悬浮含量为35%~40%,分选差。反映洪水期能量较高河水携带大量的粗碎屑物质进入湖内,受湖水的阻碍快速沉积的特征。沉积物以砂和粉砂为主,常常发育平行层理、交错层理和冲刷面构造,该类型曲线多发育在辨状河三角洲前缘水下分流河道微相。

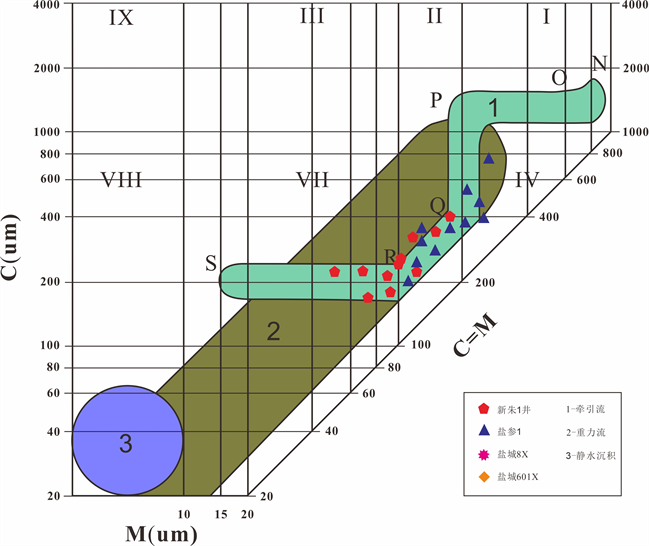

4.2. C-M图

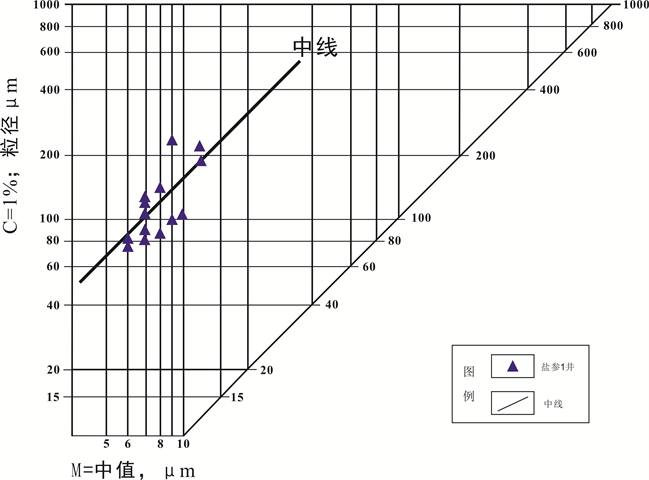

C-M图是通过应用岩石样品的累计曲线上颗粒含量1%与50%初对应的粒径C与M值绘制而成的图形 [15]。与帕塞加牵引流标准C-M图及浊流C-M图相比发现,盐城凹陷阜一段碎屑粒度分析C-M图总体上反映为牵引流沉积特征(图8),PQ段以悬浮搬运为主,但含有少量滚动搬运组分,QR段为递变悬浮沉积,递变悬浮搬运是指在流体中的悬浮物质粒度值由下而上逐渐变细并且密度逐渐变低的一种搬运方式 [16],此段C值与M值成比例增加且与C=M基线平行,图中可看出该地区水流底部的最大搅动指数Cs = 400 μm,QR段与C=M基线的距离较近且样品的C值与M值差异较小,说明新朱1井在阜一段沉积时期沉积物分选较好,后期因受到水流及波浪改造,结合对比帕塞加牵引流标准C-M图及浊流C-M图发现盐参1井区域在阜一段沉积物反映重力流特征(图9)。

Figure 7. Combined characteristics of E1F1 grain size probability accumulative curves for disk X1 well

图7. 盘X1井E1F1粒度概率累计曲线组合特征

Figure 8. C-M diagram of tractive current deposition

图8. 牵引流沉积C-M图

Figure 9. C-M diagram of turbidity current deposition

图9. 浊流沉积C-M图

5. 结论

本文通过结合岩心观察、测录井、粒度概率累计曲线组合特征以及C-M图综合分析了南洋次凹在阜一段沉积时期的粒度特征,还原了该时期的沉积环境,为后续沉积相的划分提供重要依据。

1) 通过与帕塞加牵引流标准C-M图及浊流C-M图对比,发现研究区阜一段碎屑粒度分析C-M图总体上反映为牵引流沉积特征,后期因受到水流及波浪改造影响,研究区沉积物同时反映重力流特征。

2) 盐城凹陷南洋次凹阜一段扇三角洲水下分流河道微相的粒度概率曲线表现为两种类型:牵引流型和高密度浊流–低密度浊流型,其中牵引流型粒度概率曲线表现为一跳一悬两段式、一跳一悬夹过渡式和一滚一悬多跳式组合特征,高密度浊流–低密度浊流型粒度概率曲线表现为一跳多悬加过渡式组合特征;辨状河三角洲前缘亚相水下分流河道微相的粒度概率曲线表现为两跳一悬式组合特征。

3) 目前前人对盐城凹陷南洋次凹阜一段砂砾岩粒度特征研究尚不明确,但本文结合类似研究区砂砾岩粒度特征的研究,采用前人对粒度概率累计曲线组合特征的基础上,又增加了研究区C-M图解进行综合的粒度分析,认为盐城凹陷南洋次凹在阜一段沉积时期发育分流河道体系,具体发育扇三角洲亚相及辨状河三角洲亚相的分流河道微相。

由于水流能量不同下的水动力条件所反映的沉积环境不同,结合不同沉积环境下物源供给及构造条件等因素,相似的水动力条件也可能反映不同的沉积环境,因此将粒度分析资料和沉积构造、生物特征等有机地结合起来,才可以更加精确地恢复古环境和划分沉积相。