1. 引言

品质因子Q值是描述地下介质性质的参数,可反映地震波在介质中的耗散情况,进而用来研究地震波衰减的物理机制 [1]。地震波的衰减通常与所经区域的构造活动、高温异常或部分熔融、地壳厚度变化、盆地沉积层厚度和海水覆盖等高度相关,因此常被用作衡量构造活动性的重要指标之一 [2]。研究结果表明:Q值越大,地震波衰减越弱,Q值越小,地震波衰减越强 [3]。随着层析成像技术的引入,使得三维Q值成像研究成为可能,也更能精细直观地反映区域构造活动及地下介质的衰减情况 [4]。而结合地下速度结构、地震活动性和地球物理场等的变化,三维体波Q值成像可更加真实地反映Q值沿地震波传播路径的变化情况,从而为地球内部介质组成及其不均匀性提供一定的地震学证据 [5]。

吴忠–灵武地区位于银川盆地的南部,为宁夏人口集中、经济发达的地区之一,也是1950年以来宁夏境内中强地震和小震活动较为活跃的区域之一,1950年以来共发生过7次MS ≥ 5.0地震。该地区处于青藏块体、阿拉善块体和鄂尔多斯块体交汇部位,区域地质构造复杂,地壳速度结构与相邻块体存在较明显的差异。赵卫明等应用宁夏9个台站的模拟地震波资料对宁夏及邻区的分区尾波Q值进行了研究,结果表明Q值分布与地质构造活动紧密相关,且吴忠、灵武地区的平均Q值偏低 [6]。贺永忠等利用宁夏数字地震台网记录的波形数据,分别利用Aki模型和Sato模型对宁夏及邻区的尾波Q值进行了研究,两种模型的结果均显示该区Q值较低 [7]。以上结果均为吴忠–灵武地区平均Q值,但目前尚缺少对该区域三维Q值的相关研究,本研究将使用层析成像方法,对吴忠–灵武地区的三维Q值结构展开更加深入的研究,并结合地质构造特征及断裂带分布,以期能为地震预测提供依据。

2. Q值成像理论和计算方法

地震波的位移谱与震源和路径参数的关系可以表示为:

(1)

式中,

为地震位移谱,

为震源谱,

为介质响应,

为几何衰减,

为场地响应。其中,

可利用射线追踪计算得到,

可反演得到,

为仪器响应。根据安艺敬一的Q值理论 [8],(1)式可进一步转化为:

(2)

其中,

为位移振幅谱函数(扣除了仪器响应和场地响应),

为地震波在介质中传播的速度,

为几何扩散衰减因子,

为传播路径r上频率为f的品质因子。两边取对数,(2)式可进一步转化为:

(3)

其中

.

通过运算,可以计算过程中消除震源最大位移谱值

和几何衰减

[9] [10],从而得到单测点Q值为:

(4)

其中,

是对应频率为1 Hz时在传播路径r上的Q值。

最后,利用三维速度模型 [11],可在公式(2)的基础上得到式(5):

(5)

等式各项分别代表某段传播路径及在此传播路径上的速度和Q值。应用阻尼最小二乘法,可反演获得三维Q值。

在计算过程中,本研究通过震相走时T矩阵的构建,解决了传播路径和在其上各网格块体内各参数的计算问题。具体的计算是由兰州地震研究所张元生研究员研发的3Dtomography软件来实现 [9] [10]。

3. 资料选取和处理

本研究使用宁夏测震台网中心提供的2009年1月至2021年12月宁夏境内发生的ML 1.0~6.0级地震(见图1)。首先对地震波形进行初筛,参与计算的地震事件应至少有3个台站的清晰记录,且所选取的台站全部为基岩台站,这样可大大减少场地响应对Q值计算的影响;随后,基于三维网格搜索法对地震深度进行修正 [9] [10] [11];最后,共挑选出满足Q值反演计算条件的地震事件1820个,P波到时数据16,209个。

进行网格划分时,水平方向采用0.4˚ × 0.4˚的等间距网格;在深度方向上,根据三维速度结构模型,共划分为不等间距的7层,分别为0~4 km,4~8 km,8~12 km,12~15 km,15~18 km,18~20 km,20 km以下。

注:F1:黄河断裂;F2:新华桥断裂;F3:崇兴断裂;F4:关马湖断裂;F5:银川隐伏断裂;F6:罗山断裂;F7:三关口断裂;F8:永宁西断裂;F9:黑山断裂。

注:F1:黄河断裂;F2:新华桥断裂;F3:崇兴断裂;F4:关马湖断裂;F5:银川隐伏断裂;F6:罗山断裂;F7:三关口断裂;F8:永宁西断裂;F9:黑山断裂。

Figure 1. Location, tectonic setting and seismic distribution of the study area (January 2009 to December 2021)

图1. 研究区位置、构造背景及地震分布(2009年1月至2021年12月)

4. Q值层析成像结果

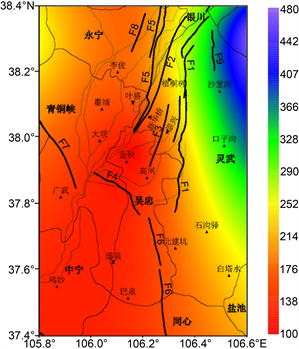

1) 0~4 km深度

在有效分辨范围内,Q值最高值达到为520,为灵武地区东北部区域;其他区域Q值相对较低,最低达到100,吴忠–灵武地区的平均Q值为310 (图2)。银川地垫和吴忠以南地区的Q值在100~280范围内上下浮动,平均为190,且低值区主要分布在断裂比较密集的区域。在黄河断裂两侧,Q值差异明显,在断裂西侧,Q值偏低;而在断裂东侧,Q值则相对较高,这表明该地区在地壳上部表现出较强的刚性特征,沉积层较薄,介质完整性较好 [12]。

Figure 2. P-wave Q-value distribution at 0~4 km depth

图2. 0~4 km深度P波Q值分布图

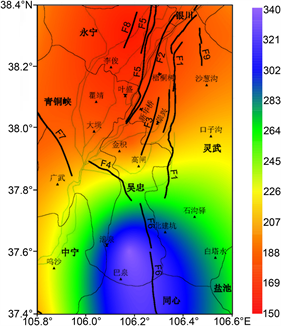

2) 4~8 km深度

P波Q值在4~8 km继续延续了0~4 km深度范围的分布特征。Q值最低为120,最高为330,平均Q值为225。三关口断裂以西的阿拉善左旗和黄河断裂以东地区为高值区,其值达到330。低值区主要分布在断层比较密集的区域,Q值在110~190范围上下浮动,平均为150,且沿着黄河水系和断裂带分布呈条带状展布(图3)。

Figure 3. P-wave Q-value distribution at 4~8 km depth

图3. 4~8 km深度P波Q值分布图

3) 8~12 km深度

8~12 km深度范围内,P波Q值的最小值为130,最大值为320,平均Q值为225。其中,高值区Q值变化区间为220~320,主要区域为三关口断裂以西的阿拉善左旗和黄河断裂以东的灵武东、盐池等地。低值区Q值在130~220之间变化,沿着黄河水系和断裂带分布呈条带状展布(图4)。

Figure 4. P-wave Q-value distribution at 8~12 km depth

图4. 8~12 km深度P波Q值分布图

4) 12~15 km深度

12~15 km深度范围内,Q值变化区间为120~310,平均为215。其中,高值区Q值最低为220,最高为310,平均值为265,主要区域为三关口断裂以西的阿拉善左旗和黄河断裂以东的灵武东、盐池等地,且逐渐延伸至同心以东区域。低值区Q值在120到200之间浮动,平均为160,沿着黄河水系和断裂带分布呈条带状展布(图5)。

Figure 5. P-wave Q-value distribution at 12~15 km depth

图5. 12~15 km深度P波Q值分布图

5) 15~18 km深度

15~18 km深度范围内,Q值最低为130,最高为298,平均值214。其中,高值区Q值在214~298间变化,平均为256,主要区域为三关口断裂以西的阿拉善左旗和罗山断裂以东的灵武南、盐池、同心等地;低值区变化区间为130~200,平均值165,依然沿着黄河水系和断裂带分布呈条带状展布,但分布范围比上一层略有减小(图6)。

Figure 6. P-wave Q-value distribution at 15~18 km depth

图6. 15~18 km深度P波Q值分布图

6) 18~20 km深度

18~20 km深度范围内,Q值最低为140,最高为320,平均为230。其中,高值区Q值在230~320之间变化,平均为275,一个是三关口断裂以西的阿拉善左旗,其最高值达到320;另外一个高值区为罗山断裂以东的灵武南、盐池、同心等地,并且有逐渐向西南方向延伸的态势。低值区Q值变化区间为140~212,平均为176,其分布在上一层的基础上有向东南方向扩展的趋势(图7)。

Figure 7. P-wave Q-value distribution at 18~20 km depth

图7. 18~20 km深度P波Q值分布图

7) 20 km以下深度

20 km以下深度,Q值的变化区间为150~339,平均为245。在这一层中,存在一个明显的高值区,该区Q值在234至339之间变化,平均值为287,主要分布在牛首山断裂、罗山断裂和烟筒山断裂汇聚的吴忠南、灵武南、盐池、同心和中宁东等区域。低值区变化区间为150~230,平均为190,其分布在上一层的基础上进一步向东南方向扩展,主要集中在吴忠–灵武以北地区和中宁以西地区(图8)。

Figure 8. P-wave Q-value distribution below 20 km

图8. 20 km以下深度P波Q值分布图

5. 结论与讨论

吴忠–灵武地区断裂带分布密集,构造性质复杂,本文利用层析成像方法,得到了研究区P波三维Q值结构。

1) 沿着黄河水系的一系列断裂比较密集的区域,Q值表现为低值状态,区域构造活动强烈。高值区则在不同深度表现出不同的分布状态,随着深度的增加,吴忠–灵武北部区域的Q值一直稳定在一个相对较低的水平;而在吴忠–灵武南部,Q值则由低值转为高值,表明在这一区域的中下地壳有比较稳定且坚硬的构造性质。

2) 在研究区西北部的阿拉善左旗,Q值在0~20 km深度均达到相对较高的水平,这表明该地区中上地壳刚性很强,有比较稳定的构造性质 [13]。

3) 在研究区的东北部即灵武东北部地区,Q值在0~8 km深度显示为高值,这表明该地区在地壳上部表现出较强的刚性特征,沉积层较薄,介质完整性较好 [12]。在8~20 km深度,高值区则主要分布在研究区的东南部,即罗山断裂(F6)以东的灵武南、盐池等地,其所在的鄂尔多斯地块是中国大陆中最为完整和稳定的块体之一,历史上鲜有发生地震。在20 km以下深度,高值区则迁移至吴忠灵武南部和同心北部,这一分布特征或可说明罗山断裂(F6)切割较浅,未来发震深度应在20 km以内。

致谢

兰州地震研究所张元生研究员为本研究提供Q值计算软件,不胜感激!

基金项目

宁夏自然科学基金资助项目(2020AAC03441),宁夏地震科研基金课题(NX202204)。