1. 引言

高等院校人才培养质量在很大程度上取决于课堂教学成效,因此,课堂教学改革就成为提高教学效果的一个突破口。课堂教学改革的关键是对传统的教学理念进行调整,以学生为中心,通过激发学生的主动性,培养思辨能力,提高其对教学内容的吸收和利用。对分课堂就是在这一改革背景下出现的,并在各类学科教学中如火如荼地展开,取得了令人瞩目的成绩。

2. 线上教学与对分课堂的特点

自2020年新冠疫情爆发以来,基于网络平台的线上教学和传统课堂的线下教学的混合教学就成为潮流。线上教学的初衷原本是解决学生无法进入课堂的窘境,但在疫情稳定后与线下教学一同运行之后,起到了出乎预料的效果。这主要基于与MOOC相比,线上教学平台如雨课堂、腾讯会议、钉钉、ZOOM等,既有云课堂性质,如课前点名、课堂直播、互动问答等,又有课前自习、课后复习以及辅助学习的实时监控功能。此外,它们还具有与MOOC相同的在线测试、批改、诊断、答疑、总结功能。

对分课堂理论把教学分为在时间上清晰分离的三个过程,分别为讲授(Presentation)、内化吸收(Assimilation)和讨论(Discussion),简称为PAD课堂。对分课堂将教学分成三个独立分割、互不包含的过程,分别对应的是教师对学生的讲授(课堂教学)、学生对知识的建构(课下自习)、生–生和师–生之间对问题的讨论(课堂讨论) [1]。实际上,学生对知识的建构主要通过课后完成练习和作业、自主学习新的教学内容来实现,并不占用课堂时间,这就导致课堂活动主要分为讲授和讨论。而对分课堂(PAD)的核心理念就是把一半课堂时间分配给教师进行讲授,另一半分配给学生以讨论的形式进行交互式学习 [2]。

3. 线上教学应用于对分课堂的优势

线上教学平台将传统的课堂教学搬上云端(即云教学),使得依赖于线下教学的对分课堂的发展有了新的模态,其优势可以概括为:

3.1. 教学内容复现

讲授内容的复现有助于学生的内化吸收,也为讨论提供参考。传统的课堂教学内容只能凭借教师的教案和板书得以较长时间保存,其不便性和短暂性缺点突出,不利于学生课后的回顾和内省。线上教学平台具有录屏录音功能,并支持直播回放。同时,平台还具有图片和文件上传、存储功能。教师可以将电子教案PPT和文字教案上传平台,学生则可以登录平台浏览并下载。平台上的云端存储功能,使得学生可以随时随地查看教学内容,有助于后者在自主学习中形成自己的认知,为后期的讨论提供了思路。

3.2. 讲授时间延长

讲授时间的延长有助于学生的理解接受,也为讨论的成功奠定基础。对分课堂的时间安排为授课和讨论各占一半,但是事实上,由于学生初始水平和自主学习能力的原因,根本无法实现完全对分。随着高校连年扩招,原有的纺锤型生源结构变成金字塔型,生源质量有一定的下滑。因此,讲授时间多于讨论时间就成为不争的事实。即便实行对分,也意味着学生理解度和教学目标的降低。平台的直播回放功能使得教师的讲授时间大大延长,即从课堂延伸至云端。学生通过云端学习,使得虚拟的讲授时间延长,满足了对分形式的需要。同时,由于学生对教学内容理解的加深,也为有效的讨论铺平了道路。

3.3. PAD过程监控

学习过程的监控,有助于形成良好的学习方法和学习习惯,规范对分课堂的实施步骤。在传统的线下课堂中,教学过程的监控基本反映在教师教学要件的准备和学生的课堂表现。其特点是只有结果性反馈,过程性监控几乎不存在。这种重结果、轻过程的监控显然不利于有效的学习过程和方法的形成。线上教学的云端性使得学生在云端的所有轨迹都被记录,包括浏览内容、时间长度、发言次数、讨论话题、互动率、出勤率等。通过可以量化的指标,根据学生的初始能力和教学目标,对分课堂的过程将会可视化、程序化、科学化、规范化。

3.4. 教学评价全方位

全方位、多视角、多平面的教学评价是对教学效果的评分和估值,有助于对分课堂教学的反思和完善。尽管线下课堂教学中也注意过程性和结果性教学评价,但是主要关注于课堂问答、训练、作业和测验。反馈平台的机械呆板和反馈模式的单向单调,使其难以真正和全面地反映教学效果,进而使得学生的操作技能和理论知识不相匹配。线上教学平台不仅有供课堂练习的主观题、客观题,还有单选题、多选题、完整试卷,甚至还有让学生评判答案的投票系统。此外,线上教学平台还有练习题和试卷的自动批阅功能。这些功能使得学生及时得到学习反馈,也能使教师在对分课堂中能够归纳和总结教学中的不足。

3.5. 教学资源丰富

内容丰富、形式多样的教学资源能够吸引学生的注意力,提高其学习主动性,进而实现对分课堂创立的目标。对分课堂的本质是加强批判性思维能力的训练,以达到真正教育的目的 [3]。传统课堂受制于教学资源的形式、内容以及展示平台,因此在利用教学资源提升学生自主学习能力上乏善可陈。尤其是用传统的教学媒介来展示语言教学资源,已经与互联网+下成长的大学生的认知习惯和思维方式不相适应。线上教学平台的云端存储,使得海量的教学资源可以通过云端被学生不受时间、空间限制地反复利用。尤其这些资源是以声、光、电形式为载体,对学生的感官刺激是强烈的,进而沉浸其中,不由自主地进行知识的获取。

因此,以传统的课堂教学为基础,辅之以科学的云端教学,必然会使二者的优势更加明显,劣势更加减少,教学效果更加优化。实践表明,线上线下混合教学适用于大多数课程,特别是人文社会科学类课程尤为突出。

4. 混合教学视野下的对分课堂实验

线上教学和线下教学的融合,使得传统的课堂赋予了更多的“互联网+”的特色。因此基于二者相结合的对分课堂2.0版(提高版)是否依然有效,就需要通过教学实验予以验证。在此,我们主要运用教育实验法来进行研究。

4.1. 实验对象和计划

本次对分课堂实验对象是新疆大学国际文化交流学院对外汉语专业2021级学生,实验对象总数为36人,男女性别比为1:2。实验课程是“对外汉语教学法”,采用的教材为《对外汉语教学法》(张艳华著,高等教育出版社出版,2019)。该课程类型为专业必修课,总课时36学时,每周2学时,时长100分钟。采用的对分形式为传统课堂隔周对分+线上教学实时对分。实验内容是第五章“汉字教学”,课堂教学课时数4,线上教学课时数4。

4.2. 实验过程和要略

4.2.1. 实施准备

考虑到学生对批判性思维的认识不足,首先是通过普及批判性思维,为学生奠定背景理论。亦即通过一定的学科评价标准,促使学生评价自身对学科的认识,进而形成合适的学习过程和正确的学习策略。

其次是基于教学模式变革的要求,必须使学生了解对分课堂的属性、作用、操作过程和要领,特别是三个板块的先后顺序和衔接,旨在实现通过课堂教学–课后作业–讨论学习,最终达到学习创新的目的。

再次是对学生学习基础的了解,进而确定学习目标和学习内容。通过对学生初始能力的反馈,确定教学起点;根据建构主义和支架理论,确定切实可行的教学目标;按照对分课堂的要求,设置适当的教学内容。

最后是对内化吸收和课堂讨论的设计,以提高学生知识的建构和灵活运用、创新。内化吸收环节需要设计能够充分反映学习效果的作业和利用正迁移的知识点自习。课堂讨论环节需要设计能够展示学生批判性思维的问题,体现“亮–考–帮”特点的过程和步骤。

4.2.2. 实施进行

1) 实施要略说明

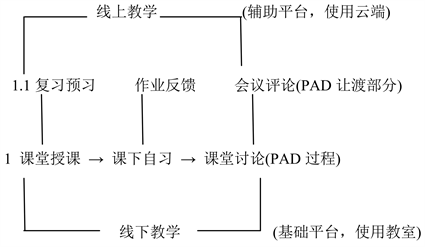

传统的对分课堂的实施地点是教室,即线下教学场所。混合教学视野下的对分课堂的操作平台不仅包括教室,还包括云端。由于雨课堂和腾讯会议的实时性,故而增加具有延时性的钉钉。这三种线上教学平台构成了目前各高校主要的云端,是故在实施中主要围绕线下和云端来开展。在线下教学前,应布置复习和预习任务,并将学习目标、学习内容和重难点的简要介绍发给学生。在线上教学前,需要将教学课件、教学内容、练习和作业、讨论题目、参考资料等上传至云端。之所以这样做,主要是便于学生掌握学习内容,并根据自身实际进行学习安排。基于此,混合教学下的对分课堂实施流程图为:

在整个实施过程中,线下教学是主导,线上教学是辅助。线下教学的三个过程中,分别让渡出部分活动,置于线上教学。这样做的目的是保证线下教学的课时对分、记录教学过程、感知认知发展和优化教学效果。

2) 线下教学演示

线下教学主要采用一周课堂讲授(2学时) + 一周课堂讨论(2学时)的隔周对分形式。对分课堂要求课堂讲授少而精和囫囵吞枣,尽可能地留白留有余地。同时,注重学习过程的形成和学习策略的培养,淡化教学内容的详解和分析,留足内化吸收和课堂讨论的空间。以“汉字教学”一章为例,本章共分6节,其中“汉字的基本特点”、“汉字教学的性质与任务”属于基础理论,已在相关课程中有所论述,因此不做为讲授内容。“汉字教学的基本原则”、“汉字教学模式及教学法”、“汉字教学环节与讲练技巧”做为主要教学内容。“汉字教学的重点与难点”作为拓展知识,主要由学生自主学习和课堂讨论。在教学内容中,“汉字教学模式”、“汉字教学环节”作为留白内容,稍加讲解即可;其它内容需重点介绍,但也不必面面俱到,只需点到为止。在线下教学中,教师遵循传统的讲授制,即课堂组织–复习–导入–讲授新课–布置作业,练习和总结环节则被滞后处理。

内化吸收在课堂外完成,完成时间介于讲授和讨论两周中间,活动项目有课后作业、留白完成、教学内容深度理解、课外辅导资料搜集和整理等。作业是连接讲授与讨论的核心环境,也是对分成功的关键 [4]。实际上,上述项目都是作为作业的不同形式而存在。课后作业以书后练习的形式完成,意在检验学生的听课效果,并对课堂教学进行反馈。留白完成和教学内容深度理解则以学习笔记和深层次问题的回答为主,目的是为课堂讨论做准备,促进知识的运用和创新。课外辅导资料的搜集和整理是以相关理论研究成果、教学实录为基础,旨在弥补空白和充实理论,增加感性认识,促进理性理解。仍以前述讲授章节为例,课后作业可以有理论分析和实践操作题两种,如“何谓系统性原则?如何应用这一原则?利用多媒体设计汉字教学并应用于实践”等。

课堂讨论采用学习任务 + “亮–考–帮”相结合的形式,前者是教师拟定讨论题目,学生分组讨论;后者则是学生展示学习心得(亮闪闪),考察学习效果(考考你),解决学习疑难(帮帮我)。前者中,教师首先对学生进行分组,布置讨论题目并对所需的背景知识进行分析;然后学生分组讨论,汇报讨论结果;最后教师进行讲评和总结。后者中,在同一组内或不同组之间,由部分学生主动与大家分享前周的学习体会和经验教训;采取相互提问,共同评判的形式来评估学习效果;有学习困惑的学生向不同小组或本组学习成绩优秀的学生进行请教,通过相互切磋获得合适的学习过程和学习策略。学习任务环节的目的是检验高层次的教学目标实现与否,“亮–考–帮”环节的目的则是帮助学生掌握课程的学习过程,建立适合自己的学习策略。续前述,教师布置的讨论题目是具有一定争议的话题,既能反映学习目标,又能体现思辨认知。如:如何建立汉字的形音义相结合的概念?部件教学法与汉字的整体认知是否有冲突?如何证明二者之间的关系?

3) 线上教学演示

在混合教学盛行的当下,线上教学仍然起着辅助学习的作用。这种辅助性质决定了教师在云端的工作主要是在线答疑、批改、总结,因此适用当堂对分。但是,云端和课堂的当堂对分显然是不同的,表现为教师的讲授以直播形式、课后作业采用微作业、课堂讨论使用发言或文字形式,呈现出虚拟教室和师生单独面对、三个过程连贯不清、时间对分不准的特点。

虚拟教室里的师生双方均在线上(一对一),因此教师无法随时通过大多数学生的外在反应了解其对知识和技能的掌握情况。教师在直播过程中,只能通过弹幕、发言、连线、聊天、留言等手段获得学生的学习效果,并根据学生的反馈进行及时答疑和调整。不过,由于直播不受课堂时间长度的影响,因此讲授的内容可以多一些,难度可以深一些。这主要基于直播前,教师已将相关讲课内容和参考资料上传至云端,学生已提前预习,以及能够立即回放直播。

在大多数云端上,都有作业的布置、提交和批改功能,其中批改作业可以采用系统批阅和教师批改。无论是主观题抑或客观题,都可以采用预设标准答案、系统批量修改的形式。此外,也可以采取学生参与的群体评判形式,即将提交的作业设置为公开,由所有的学生进行评判。当然,由于云端的特殊性和当堂对分的需要,线上教学的课后作业还是以微作业为主,形式多为客观题。

云端上的讨论可以采用会议或评论区块模式,前者是语音会议,后者是文字评论。由作为会议主持人的教师拟定题目,供学生各抒己见,并由教师做最后的点评和总结。同样,也可以采用上述两种模式,开展“亮–考–帮”活动,只是需要将主持人让渡给学生即可。由于三个过程都是在云端上进行,而教师主要在课堂上授课,并且全程多由学生自己掌控,因此各环节的连贯性可能不高。特别是由学生主导并进行活动时,时间上要做到绝对的对分也不大可能。

4) 课堂教学设计

为清晰展示以混合教学为基础的对分课堂操作过程,本人以“汉字教学模式及教学法”为例,按照PAD三大模块做出如下课堂教学设计(具体内容略):

a) 课堂讲授(1课时)

i) 课前准备

上传相关资料至云端→布置预习任务→确定教学目标和教学起点→复习并检查预习(保持线下授课和线上直播同步进行)。

ii) 课堂实施

导入新课→三种教学模式的理论分析→三种教学法的理论分析→汉字教学的课堂实录分解→课堂教学总结→布置基础作业和拓展作业。

b) 课后作业(课外)

复习所学内容→观看教学视频→完成课后作业→进行课后思考→完成云端练习→观看云端教学资料→准备讨论内容。

c) 课堂讨论(1课时)

分组和布置讨论任务→讨论并完成汇报→总结任务完成情况→畅谈学习心得→相互提问评价学习效果→师–生和生–生答疑解惑→完成云端讨论任务→记录和总结学习过程及方法。

5. 混合教学视野下的对分课堂实验实施效果

混合教学视野下的对分课堂实验的实施效果主要取决于同行评议、学生反馈、学习效果和自我评价。

为保证本次对分课堂实验的客观性,笔者将授课视频上传教学资源库,供全国高校对外汉语教师参考和观摩。本视频共获赞480次,占总参与数的86.4%。在学校进行的网上评教中,本人的同行评教分为93分。

在学院学期中组织的以教学质量为主题的学生座谈会中,授课班级中有85.3%的学生认可这一教学实验,有12.1%的学生表示正在适应。只有不到3%的学生表示没有受到明显的影响。在网上评教中,本人的学生评教分为95分。

从学习目标的达成率来看,基本稳定在83.5%。其中,基本教学目标的达标率达到90.3%,高层次目标的达标率为86.7%,均已超过预期85%、80%的目标。学生的自我评价满意度在84.6%以上。从单元测验的成绩来看,85分以上的占87.3%,75~85分的占12.7%,成绩分布也显示出教学实验是有效果的。

从自我评价的角度来看,本次教学实验对于过程性、诊断性评价都有积极的促进作用。特别是云端对于教学轨迹有详细的记录,这有利于对学习过程的把握。同理,无论是线下还是线上,所有的留痕管理都为学习诊断奠定基础。通过个性化的学习诊断,也助力学习策略的培养,进而有针对性地设计出适合不同个体的学习方法,提高学生自主学习能力。

6. 结语

张学新教授提出的“对分课堂”并不是将传统的课堂讲授和现代的课堂讨论简单地叠加起来,而是对讲授式和讨论式的改革和重构,旨在构建学生的学习过程和学习规律。线上线下混合教学,可以最大限度地利用辅助教学手段,促进对分课堂向更加规范、更加有效的方向发展。对分课堂2.0版从教学理论和实践出发,是对张学新教授的“对分课堂”的发展和延伸,是互联网加持下的课堂教学改革。需要注意的是,这一模式的基础是课堂对分,云端对分只是辅助而已,盖因用网络教学取代课堂教学目前尚不可行。尽管其还有着一定的不足,但是发展方向和目标是坚定的、可行的。

基金项目

本文系教育部语合中心2021国别中文教育项目(21YHGB1085)——三观视域下吉尔吉斯斯坦中文教育现状及发展规划调查、新疆大学金课建设项目——语言教学法(XJU-2021JK21)阶段性成果;新疆大学教学改革创新项目——汉语国际教育专业PAD课堂模式实践(XJU-2021JG23)阶段性成果。