1. 引言

据全国第七次人口普查结果显示,截至2020年末,中国65周岁以上的公民人数高达1.9亿人,占全国总人口数的13.50%,较2010年增长了4.63%,这一趋势表明我国即将进入中度老龄化阶段。面临这一趋势,我国早在21世纪初就引入世卫组织提出的“积极老龄化”理论,“积极老龄化”从养老需求的角度解释为要尽可能满足老人物质、文化、社会价值等多方位的需求,以提高养老生活质量。为此,在积极老龄化背景下,我们社会、政府都在努力探索更好的养老方式。2018年中央一号文件中明确了乡村旅游是乡村振兴重要的突破口,同时指出要支持乡村的康养和养老项目建设,由此提出可探索乡村型旅居养老模式,这不仅能有效积极应对老龄化社会的养老压力,也为乡村振兴的经济发展带来契机。

我国当前旅居养老开发尚处于初始阶段,相关的学术研究也较少。庞小笑 [1] 最早构建了城市型的旅居养老评价指标体系,并得到应用。高振华 [2] 等采用以定量为主的方法对我国15个城市旅居养老目的地适宜性进行综合评价。刘昌平和汪连杰 [3] 在新常态背景下,认为旅居养老可开发成候鸟式、疗养式、文艺鉴赏式等五种旅居养老类型。张映芹 [4] 针对异地城市旅居养老存在的问题提出要扩大规模、完善服务、增加专业人才以及完善基础配套设施的建议。闫爽 [5] 研究了旅居养老和特色小镇有效融合的意义,构建出含休闲、医疗、文化等7个旅居养老特色小镇体系。陈勤昌 [6] 基于人口老龄化视角,以湖南雪峰山为例,研究并提出生态型旅居养老这一创新模式。演克武 [7] 等分析出田园综合体与旅居养老产业相融合出现的问题并提出改进意见。刘又堂 [8] 针对乡村型的旅居养老目的地的开发提出具体的理论路径。

综上所述,在有关旅居养老目的地的研究中,大部分学者研究的目的地主要位于城镇,而选择乡村的较少。因此,目的地为乡村的旅居养老也具有一定的可行性和研究空间。

2. 乡村型旅居养老可行性分析

2.1. 老年人休闲的心理动机

当下中国60岁及以上的老人基本出身于上世纪五六十年代及之前,这一代人大部分经历了从解决温饱问题到逐渐实现小康生活这一过程,没有过多积蓄来满足物质与精神并存的养老需求。在传统的农村家庭中,大部分农村老人在体力能承受的范围内依旧在农村田地里劳作或者继续去子女家庭中参与家务、照料子孙后代等劳动,年老到难以自理的程度再得到子女的轮流照顾,在这样的生活环境下,也就缺乏足够的自娱时间。从释放压力、享受生活的心理动机来看,老人在有体力、时间、经济等条件下,会考虑旅行的方式来丰富晚年生活。城镇老人的经济条件相对较好,且大部分也有过农村生活经历,具有一定的乡土情怀,乡村旅游便能让他们远离城市现代化的喧闹环境,再次体验田园生活的乐趣。

2.2. 老年人休闲能力具有潜力

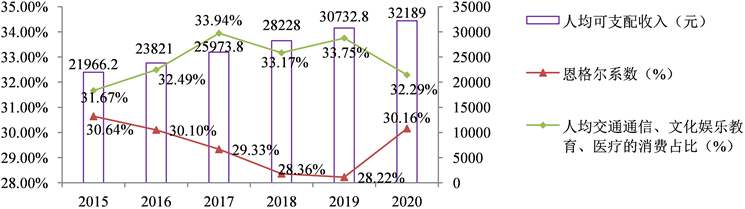

近些年我国为实现脱贫攻坚,不断加强基层治理和社会保障,每年参加养老保险的人数以及各类养老保险基金支出不断提高,老年人基本不再为养老的衣食住行而发愁。与此同时,全国居民人均可支配收入逐年增长,休闲娱乐、医疗保健等消费支出比例每年保持在30%以上,恩格尔系数基本连年降低,到2017年下降到29.33%,说明我国居民家庭进入了联合国所认定的富裕生活状态,基本达到和欧洲、日本等富裕国家的水平,如下图1所示。因此家庭中的老年人也就具备一定的经济实力提升生活品质,丰富精神生活。

Figure 1. Analysis map of residents’ leisure potential

图1. 居民休闲潜力分析图

3. 乡村型旅居养老目的地适宜性评价

乡村型旅居养老目的地就是以养老为目的,以旅居方式为途径,以乡村地区为开发落脚点,为宏观上的积极老龄化战略做有效示范。目的地适宜性的探索是任何开发项目的重要前提,本文以四川省为例,基于上述学者的研究成果,采用SPSS量化工具中的主成分分析方法对四川省21市(州)乡村旅居养老目的地的适宜性程度进行评价,为相关的一些开发决策者提供参考建议。

3.1. 指标选取原则

乡村旅游目的地的选择要根据乡村现有的自然资源和基础设施等情况因地制宜地开发,再结合不同旅游消费者的类型和喜好打造出各式各样的旅游项目。因此乡村型旅居养老目的地评价指标要依据如下原则:1) 通用性原则。即满足各种类型乡村旅游目的都需具备的基础要素,如交通便利性、信息普及率等;2) 针对性原则。老年人是旅居养老的重要主体之一,要充分考虑老年旅居者的健康状况和物质精神需求,以选取相适应的评价指标。

3.2. 评价指标内容

评价指标的目标层可从旅居养老的主体、客体以及介体出发,涵盖居民的休闲能力、旅游资源现状以及旅游便利性等方面 [8]。因此,结合四川省现有及公开的数据资料,构建以下评价体系:

由表1可知,7项二级评价指标基本涵盖以上两项原则所涉及的内容,15项三级评价指标的数据全部来源于《四川省统计年鉴2021》,即2020年的截面数据。

3.3. 评价方法与过程

本文评价方法是SPSS数据分析软件中的主成分分析方法,样本为四川省21个市(州),最终的分析结果是21市(州)的旅居养老目的地适宜性的排名。分析过程如下:

3.3.1. KMO与Bartle检验

KMO与Bartle检验是验证数据有效性的方法。KMO值通常在大于0.5时视为适合做因子分析,同时Bartle球形检验值在小于0.01时通过检验。本文数据的检验结果如下表2,KMO值为0.728,表示尚可进行因子分析,Bartle的Sig值为0.000,也同时通过了检验。

3.3.2. 总方差解释和因子荷载旋转

表3是总方差解释结果,累积总方差达到89.178%,表明提取的主成分能反映89.178%的原始数据的信息,因此将前4个主成分作为衡量乡村型旅居养老目的地适宜性程度的标准。

因子旋转采用最大方差法,得到如下表4的旋转后的成分矩阵。按照选取每个主成分中荷载绝对值较大的变量进行归类命名的原则,第一个主成分中将其命名为“医养因子”,主要是医疗卫生和旅游经济。第二主成分命名为“休闲服务因子”,主要由村民委员会、乡村文化站和有线广播电视入户率组成。第三主成分中农村人均住房面积和年均相对湿度的荷载较高,命名为“容纳因子”。第四主主成分中年均气温的荷载最高,命名为“自然因子”。

Table 4. Rotated composition matrix

表4. 旋转后的成分矩阵

3.3.3. 各市乡村旅居养老目的地适宜性程度排名

根据总方差累积数据,乡村型旅居养老目的地适宜程度计算公式为:

再将下表5中各主成分系数带入上述公式,运算得到如表5所示的最后一列的2020年四川省21市(州)乡村旅居养老目的地适宜性程度排名。

Table 5. Ranking of suitability degree of rural residency and pension destinations

表5. 乡村旅居养老目的地适宜性程度排名

4. 结论与建议

4.1. 结论

从综合排名来看,作为省会城市的成都市排在第一名;其次,排名较高的是南充、凉山彝族自治州、达州市和绵阳市等,前八个市(州)的综合得分为都为正值,可解释为综合适宜性高于平均水平。同样,将每个市(州)的4个主成分得分进行排序,可以看到,第一主成分“医养因子”得分中,成都、南充、绵阳等6市得分为正值,这6个城市的医疗基础设施与原有的旅游经济发展较好,能促进疗养消费式旅游;第二主成分“休闲服务因子”得分为正值的是凉山、南充、甘孜、达州等9市(州),表明其乡村文化生活丰富,且当地有足够的基层服务人员,能更好地满足休闲的旅居需求;第三主成分“容纳因子”得分为正值的是南充、宜宾、遂宁和巴中等13市,这些城市的乡村房源相比其它乡村地区更多,但空气湿度较为湿润,适宜户内活动的长期旅居;第四主成分“自然因子”得分为正值的有凉山、攀枝花、绵阳等14市(州),这些城市在自然气候上,气温变化较其它市(州)更明显,适宜感受自然风光的旅居方式。

4.2. 建议

综上所述,旅居养老目的地的选址既要考虑其综合适宜性程度,也应当结合各市(州)所具备的不同优势条件,以多手段、多形式合理开发。本文总结出以下3点的开发建议:

4.2.1. 因地制宜,打造各地特色旅居养老模式

乡村旅居养老既要具备养老所需的疗养功能,也要体现丰富的乡村旅游特色。对于医疗设施齐全,旅游经济发展较好的市,可推出以疗养消费为主的旅居养老模式。乡村文化丰富的地区,应加强当地非物质文化遗产、历史古镇保护和宣传,打造以田园文化赏析为主的旅居养老模式。对于地理自然条件独特的地区,营销其得天独厚的地理标志,如雅安雨城、甘孜稻城,充分利用宜人的气候和美丽的自然风光,打造极富特色的候鸟旅居养老模式。

4.2.2. 合作式协同推进,制定跨区旅居养老路线

旅居并不是一项短途和短暂的旅行方式,而乡村旅游的竞争力相对城市旅游较弱,而老年人可能没有足够的信息资源为自身选取最适宜的乡村旅居目的地。因此可根据老年人的身心状况和精神需求,将不同区域不同特色和功能的旅居目的地进行有效的组合,为老年人量身定制跨区旅居养老路线,全方位满足不同老年人的身心需求。同时也能带动起偏远乡村地区的旅游经济,实现乡村型旅居养老目的地之间的优势互补。

4.2.3. 合理配置现代化资源,提高乡村旅游综合能力

乡村环境的最大特点是地理上的原生态,水和空气质量较好,老年人能直接享受到天然的有利健康的养生功能和鉴赏到美丽的自然景色,但更多的老人是希望能在同一个地方同时体验到丰富多彩的养老服务。以上结论表明不同乡村地区基础设施不同,从而影响整体的适宜性程度。因此,应当加强乡村现代化基础设施建设,才能更好地输送并配置载有其它功能的养老资源,健全养生、文化、医疗、休闲等各项养老功能,提高乡村旅游的综合能力。