1. 引言

东汉因循秦与西汉的遗绪,逐渐发展出一套管理周边民族的方式及管理机构。从近年来在睡虎地所挖掘的秦简来看,自战国时期开始,秦国便发展出管理周边民族的“属邦”制度 [1],并在蛮夷居住的区域设置与县同级的“道” [2]。到了西汉时,管理的官职变成了“典属国”,根据记载:“典属国,秦官,掌蛮夷降者……成帝河平元年省并大鸿胪”( [3], p. 735)。而大鸿胪原本为“典客”,“典客,秦官,掌诸归义蛮夷,有丞。景帝中六年更名大行令,武帝太初元年更名大鸿胪”( [3], p. 730)。可见当时西汉在中央管理周边民族的机构主要有大鸿胪与典属国,而主客尚书也有负责一部分相关事务( [4], pp. 120~127)。对于汉朝,蛮夷可分为两种,分别是“蛮夷降者”与“归义蛮夷”1( [4], p. 118, p. 125) ( [5], pp. 58~59),其分别的基准则与汉朝的内、外、客臣体制相关( [5], pp. 19~71)。

从地方管理机构来看,管理周边民族的机构主要有几种。第一种是“道”,《汉书》记载:“有蛮夷曰道”( [3], p. 742)。第二种则是汉初以都尉来统治管理周边民族所居住地区的体制,到西汉武帝之后,郡县逐渐形成以军事为重的边郡与负责物资与财政的内郡 [6],东汉光武帝建武六年(公元30年),“中兴建武六年,省诸郡都尉,并职太守,无都试之役……唯边郡往往置都尉及属国都尉,稍有分县,治民比郡”( [7], p. 3621)。光武帝缩小军备,废郡都尉,而在边郡地区设置部都尉,负责管理迁居至东汉地域的周边民族,更有防御匈奴、鲜卑、乌桓等北方民族袭扰的守备任务( [8], pp. 315~321)。第三种则是属国都尉,在汉武帝元狩二(公元前121)年发动河西之战后,为安置匈奴降民而设置五属国。而属国由上述的典属国管理,其直接的管理则由属国都尉管理,典属国转变为事务性机关( [8], p. 329)。属国都尉秩比二千石,是当时第一线处理周边民族事务的最高官职( [9], p. 151)。其中,东汉时的辽东属国所居主要内徙民族便是鲜卑、乌桓。第四种是在边郡置护乌桓校尉、度辽将军、护羌校尉等官职专门负责周边民族事务,管理特定的内徙民族。

2. 护乌桓校尉的复置

汉武帝将乌桓迁徙至上谷、渔阳、右北平、辽东以及辽西塞外,始设置乌桓校尉,一则是监视乌桓,使其无法与匈奴联合寇边;二则是帮西汉侦查匈奴动静,根据司马彪《续汉书·百官志》的记载:“护乌桓校尉,一人,比二千石。本注曰:主乌桓胡”( [7], p. 3626)。而应劭《汉官仪》记载:“护乌桓校尉,孝武帝时,乌桓属汉,始于幽州置之,拥节监领,秩比二千石。……拥节。长史一人,司马二人,皆六百石。并领鲜卑”( [9], p. 154)。从这两条史料可看出始置护乌桓校尉是为了监视、管理乌桓与鲜卑。

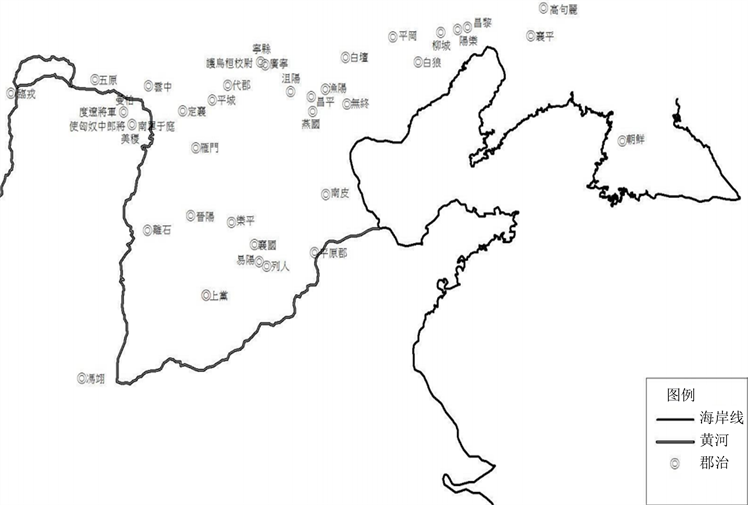

光武帝时期,为了更好地处理复杂民族事务,妥善安置与羁縻管理乌桓、鲜卑及内附的部众,东汉于建武二十五年在上谷宁城复置护乌桓校尉,建武三十年(公元54年)鲜卑大人於仇贲率众朝贡东汉后,护乌桓校尉开始监领鲜卑事务。史书记载“复置校尉于上谷宁城,开营府,并领鲜卑,赏赐质子,岁时互市焉”( [7], p. 2982)。根据应劭《汉官仪》记载:“乌桓校尉屯上谷宁县”( [9], p. 154)。上谷郡属于幽州,幽州由西至东共有代郡、上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东属国、辽东郡、玄菟郡及乐浪郡(见图1)。《后汉书·郡国志》记载:“上谷郡秦置。雒阳东北三千二百里。八城,户万三百五十二,口五万一千二百四。沮阳、潘、宁、广宁、居庸、雊瞀、逐鹿、下落”( [7], p. 3528)。东汉上谷郡的疆域有所缩小,这是因为当时边疆诸民族相继强大,不断寇边骚扰,使得东汉朝廷不得不以重建为前提,实施暂时放弃部分疆域之政策。“朝廷以为忧,复拜奂为护匈奴中郎将,以九卿秩督幽、并、凉三州及度辽、乌桓二营,兼察刺史、二千石能否,赏赐甚厚”( [7], pp. 2139~2140)。同书李贤注曰:“明帝永平八年,初置度辽将军,屯五原郡曼柏县,汉官仪曰‘乌丸校尉屯上谷郡宁县’,故曰二营”( [7], p. 2140)。了解上述东汉边郡的基本状况,可知当时为了防备匈奴等其他民族的进攻,北方边郡的部都尉多设于东部与西部 [10]。护乌桓校尉治所上谷宁县设有乌桓营,自东汉以来有黎阳营、虎牙营、雍营、北校五营等营 [11],均为东汉所仰赖平定乱事的重要军事力量。乌桓突骑天下闻名,因而设营以便管理调动,成为抵御鲜卑等民族的北边重要军事力量之一。

Figure 1. Eastern Han border counties and Huwuhuan Xiaowei location map (cite Baidu picture)

图1. 东汉边郡及护乌桓校尉位置图(引用百度图片)

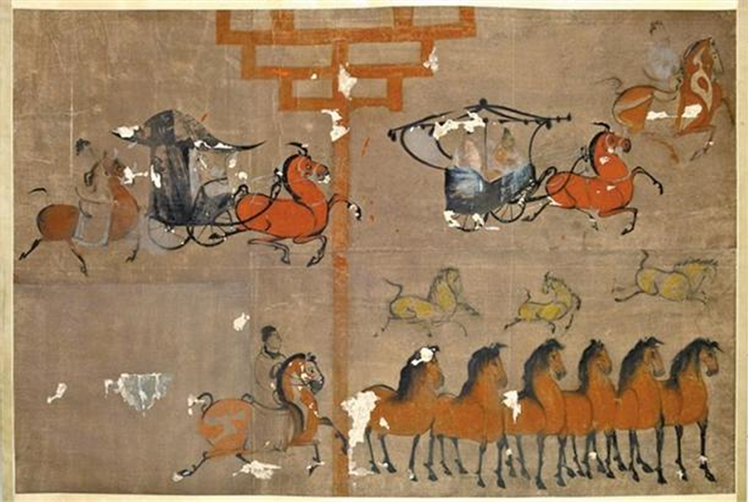

护乌桓校尉即是官职,同时,也是管理东北边郡民族事务的地方机构。职权范围包括管理乌桓,兼领鲜卑,配合度辽将军、辽东太守等共同管理北边民族事务。管辖范围囊括了驻牧于塞外的乌桓、鲜卑诸部及已南迁至东汉北边各郡县的乌桓、鲜卑部众众。护乌桓校尉主要是镇抚和管理归附的鲜卑、乌桓,掌管鲜卑、乌桓诸部的朝贡、互市、质子等关系到边郡安宁的大小事务。护乌桓校尉每年要巡查鲜卑、乌桓的驻地,协调部落之间的关系,了解、处理内徙部众的疾苦。1971年,和林格尔东汉墓的发现挖掘,让学界更清楚地了解护乌桓校尉的职掌、宁县的空间设置与护乌桓校尉府的设置,也能对护乌桓校尉的属吏有更清楚地认识。墓中壁画“宁城东汉护乌桓校尉幕府图”和“东汉护乌桓校尉出行图”再现了东汉护乌桓校尉接见鲜卑、乌桓部落首领和护乌桓校尉巡视其辖区的场景 [12] (见图2、图3)。

护乌桓校尉主要职责主要有:第一,监视、管理入徙的乌桓部民。光武帝建武二十五年(公元49年),乌桓大人率其部众归附东汉。王沈《魏书》记载:“建武二十五年,乌丸大人郝旦等九千馀人率众诣阙,封其渠帅为侯王者八十馀人,使居塞内……招来种人,给其衣食,置校尉以领护之,遂为汉侦备,击匈奴、鲜卑” [13]。由这段史料可以看出,护乌桓校尉的职责之一是监视、管理、保护乌桓部民。第二,监视草原的鲜卑、匈奴部落并配合东汉征调进行作战。明帝永平十六年(公元73年),伐北匈奴,“骑都尉来苗、护乌桓校尉文穆将太原、雁门、代郡、上谷、渔阳、右北平、定襄郡兵及乌桓、鲜卑万一千骑出平城塞”( [7], p. 810)。章帝建初元年(76),助东汉击破北匈奴。“时皋林温禺犊王复将众还居涿邪山,南单于闻知,遣轻骑与缘边郡及乌桓兵出塞击之,斩首数百级,降者三四千人”( [7], pp. 2949~2951)。和帝永元六年(公元94年),平定南匈奴叛乱。“于是遣行车骑将军邓鸿、越骑校尉冯柱、行度辽将军朱徽将左右羽林、北军五校士及郡国积射、缘边兵,乌桓校尉任尚将乌桓、鲜卑,合四万人讨之……任尚率鲜卑大都护苏

Figure 2. The picture of Huwuhuan Xiaowei’s shogunate of Eastern Han Dynasty in Ningchen (copy) [12]

图2. 宁城东汉护乌桓校尉幕府图(临摹) [12]

Figure 3. The picture of traveling of Shichijie Huwuhuan Xiaowei of Eastern Han Dynasty (copy) [12]

图3. 东汉使持节护乌桓校尉出行图(临摹) [12]

Table 1. The tenure table of past Huwuhuan Xiaowei in early Eastern Han Dynasty

表1. 东汉前期护乌桓校尉任职表

拔廆、乌桓大人勿柯八千骑,要击逢侯于满夷谷,复大破之”( [7], p. 2956)。另外,自鲜卑大人于仇贲于建武三十年(公元54年)率众朝贡内属后,护乌桓校尉便也开始监领鲜卑,并可征发鲜卑兵作战。

东汉前期的护乌桓校尉、使匈奴中郎将等职,是应当时边疆情势所置,边疆有战事便马上轮调支援。护乌桓校尉虽兼领鲜卑事务,但大部分已归附的鲜卑诸部更多“诣辽东郡受赏赐”( [7], p. 2986),往往受辽东太守祭肜节制。鲜卑兵士的征调权力实际不只局限于护乌桓校尉,如边郡太守、度辽将军、太尉等均有征调的权力。且东汉前期护乌桓校尉参与的对鲜卑的军事行动不多,其更多的职责在于管理乌桓、防御匈奴、协调东北民族之间的关系(如表1所示)。东汉初期,复置护乌桓校尉府,使东汉“以夷制夷”“因俗而治”的政策取得一定成效。鲜卑与东汉交好,接受东汉的赏赐与册封,许多的鲜卑部落迁徙至东汉边郡,在东汉的羁縻统治下为东汉效力,助东汉抵御匈奴、乌桓的侵扰,维护东北边郡的稳定与安宁。

3. 祭肜、任尚等边吏对鲜卑的治理

从建武二十五年(公元49年)复置护乌桓校尉至永平十五年(公元73年),护乌桓校尉统领鲜卑、乌桓讨击匈奴,二十余年间,未见有记载护乌桓校尉的详细史料,更多见鲜卑诸部族“诣祭肜求自效功”( [7], p. 2985)“诣辽东受赏赐”( [7], p. 2986),及“肜乃率励(鲜卑)偏何,遣往讨之”( [7], p. 745)的记载。这与东汉初年东北边郡的机构建置情况有关。这一时期,护乌桓校尉虽掌兵,但主要负责管理归附东汉的鲜卑、乌桓部落,掌管与鲜卑、乌桓的朝贡、互市事宜,同时,巡察鲜卑、乌桓的驻地,协调二者之间的关系。而且这一时期,应当与护乌桓校尉共同掌管东汉东北边郡防务的使匈奴中郎将及度辽将军初置,尚未完全掌控边郡情势,不能及时有效地与护乌桓校尉协作。在这种情况下,以辽东太守祭肜为代表的边吏的个人能力与威信在维护东北边郡安全、震抚鲜卑以及处理与鲜卑相关的民族事宜方面起到至关重要的作用。

建武十七年(公元41年)光武帝“以(祭)肜为能,拜辽东太守”( [7], p. 744)。祭肜到任后“励兵马,广斥候”( [7], p. 744),整军备武。建武二十一年(公元45年)“鲜卑万余骑寇辽东,肜率数千人迎击之,自被甲陷陈,虏大奔……斩首三千余级,获马数千匹。自是后鲜卑震怖,畏肜不敢复窥塞”( [7], p. 745)。祭肜一方面凭借武力震慑东北诸族,一方面遵照光武帝旨意实施怀柔招抚的政策。建武二十五年(公元49年),祭肜即“招呼鲜卑,示以财利”( [7], p. 745),意图分化鲜卑、乌桓、匈奴三者之间的联合。在祭肜恩威并用之下,鲜卑大都护偏何“遣使奉献,愿得归化”( [7], p. 745)。祭肜对偏何进行了抚慰并给予了丰厚的赏赐,鲜卑自此“稍复亲附”( [7], p. 745)。同时,鲜卑诸豪“并归义,愿自效”,协助东汉征讨北匈奴。其后鲜卑、匈奴“岁岁相攻,(鲜卑)辄送首级受赏赐”( [7], p. 745)。明帝永平元年(公元58年),祭肜率领偏何所部大败屡次寇扰东汉边郡的赤山乌桓,斩其魁帅。东汉的声威“塞外震詟”,一时之间,鲜卑诸部大人纷纷归附,前往辽东郡祭肜处接受赏赐,“青徐二州给钱岁二亿七千万为常”( [7], p. 2986)。至此,东汉以鲜卑牵制匈奴与乌桓的战略目标得以实现,东北边疆的形势趋于稳定。一直到明帝、章帝时期,鲜卑保塞无事。通过上述史事可以看出,辽东太守祭肜的个人能力与威信在威抚鲜卑诸部,维护东北边郡安定方面起到了关键作用。史载“肜之威声,畅于北方,西自武威,东尽玄英及乐浪,胡夷皆来内附,野无风尘。乃悉罢缘边屯兵”( [7], p. 745)。

和帝之时,护乌桓校尉在东汉对鲜卑的治理中发挥着重要的作用,这与护乌桓校尉任尚的个人治理能力密切相关。任尚曾担任过使匈奴中郎将、护乌桓校尉等诸多官职,拥有丰富的治边经验。现存史料虽然对任尚担任护乌桓校尉期间对鲜卑的治理情况缺乏直接记载,但是通过一些旁证仍然可见端倪。永元六年(公元94年),刚归降东汉不久的北匈奴十五部二十余万人叛乱,胁立前单于屯屠何子薁鞬日逐王逢侯为单于,杀掠官吏百姓,焚烧邮亭庐帐,将车重向朔方,准备逃往漠北( [7], pp. 2955~2956)。和帝闻讯后派遣行车骑将军邓鸿、越骑校尉冯柱、行度辽将军朱徽统帅左右羽林、北军五校士及郡国积射、缘边兵,同时,诏令时任乌桓校尉的任尚统领乌桓、鲜卑兵,合计四万大军前往平叛( [7], p. 2956)。在此役当中,任尚率领鲜卑大都护苏拔廆与乌桓大人勿柯所部八千骑兵,将逢侯拦截于满夷谷,大破之( [7], p. 2956)。北匈奴叛军前后被斩首者达一万七千余人,逢侯率领残部逃往塞外,叛乱至此得以平息。通过上述记载,可知鲜卑与乌桓骑兵在平定北匈奴降部的叛乱中发挥了重要作用。鲜卑大都护苏拔廆与乌桓大人勿柯在北匈奴降部叛乱时积极协助东汉平叛的史实,表明鲜卑与乌桓在这一时期对东汉是诚心依附的,对其统治是拥护的。之所以能出现这样的局面,固然与东汉朝廷对鲜卑、乌桓的怀柔政策密不可分。但是,作为政策的具体实施者,护乌桓校尉任尚对乌桓、鲜卑诸部的良好治理无疑在其中发挥了举足轻重的作用。

光武帝至和帝时期,东汉对鲜卑的政策和治理方式,从整体来看是以怀柔为主的,是尊重鲜卑原有的生产方式与生活习惯的,因此,赢得了鲜卑诸部广泛的认同与拥护,取得了良好的治理效果。东汉对鲜卑的有效治理,推动了东北边疆的开发与边防的巩固,利于当地的生产发展与社会安宁,有利于中原地区与东北边疆地区的交往,对中华民族共同体的形成和统一多民族国家的巩固做出了贡献。

NOTES

1熊谷滋三认为典属国所管理的“蛮夷降者”一般来说是将投降的蛮夷置于属国制管理下的内属型态,也就是说典属国是管理成为内臣的周边族群之官。大鸿胪(典客)则是管理没有成为内臣的周边族群之官。熊谷滋三:《前漢における「蠻夷降者」と「歸義蠻夷」》,《東洋文化研究所紀要》第134册,1997年12月,第58~59页。李大龙则认为“蛮夷降者”是指那些脱离族体而降伒于西汉王朝,并被安置在属国内的边疆族群部众。“归义蛮夷”是指成为西汉王朝藩属的边疆族群政权。参见李大龙:《汉唐藩属体制研究》上篇第二章《西汉时期藩属体制的建立与维系》,第118、125页。