1. 引言

虽然COVID-19的出现减缓了全球城市化的进度,但是全球城市化的脚步并不会停下。联合国人居署发布的《2020世界城市报告》指出,未来10年,世界将进一步城市化,城市人口占全球人口的比例将从目前的56.2%达到2030年的60.4% [1]。城市化比例的不断增加,以及人口的快速增长,一方面推动了城市的发展,另一方面也给城市的经济、社会和环境带来了不同的挑战 [2]。如何规划和管理城市,保证城市的高效运作,推动城市的可持续发展,这是一个值得全人类共同思考的问题。随着近些年科技的快速发展,在这个信息化时代,越来越多的人选择“智慧城市”作为这个问题的答案。

尽管世界各地对于智慧城市有着不同的解释和解决方案,但智慧城市建设的一个目标已经得到了广泛认可:以人为本,服务于人,提高人的生活质量 [3] [4] [5] [6] [7]。一个高效运作的城市,会在社会、经济等各个领域创造不可估量的价值,这些价值会改善人们的生活质量,使得人们得到更好的服务。做好城市服务,是完善智慧城市建设中最关键的一环。在智慧城市的背景下,城市服务的方式也发生了变革。市民可以在手机上通过移动应用获取智慧城市服务,比如获取交通状况、天气状况,也可以线上购物、线上办理业务等等,手机将人与城市连接了起来。虽然在智慧城市建设早期就有人意识到了移动服务应用程序的重要性 [8] [9],但是这些年来关注智慧城市应用程序的研究却非常稀少 [10]。因此,本文将重点研究移动应用如何推动城市服务变革以及重要服务领域移动应用的建设现状。

2. 以人为本的智慧城市建设

智慧城市概念最早源于IBM在2008年提出的“智慧地球”(Smart Planet)这一理念,自2010年被正式提出后,各地城市积极响应开展智慧城市计划 [11],智慧城市计划为城市管理者提供了改善城市的新工具。智慧城市建设早期侧重于基础设施和技术,技术与数据被视为推动城市可持续发展、提高生活质量的主要驱动力 [12]。城市管理者将精力集中在城市高度智能化,市民的需求被忽视 [13]。例如,韩国的松岛和阿拉伯联合酋长国的马斯达尔城,技术被用来无情的推动城市的发展,却忽视了市民生活体验而受到广泛批评 [14] [15] [16]。卡德维拉等人通过对巴塞罗那智慧城市的建设分析,认为技术和基础设施是建设智慧城市的先决条件,但如果市民不使用它们,那基础设施和技术将毫无用处 [17]。

针对智慧城市过度强调技术作为智慧城市驱动力的问题,我国十三五规划提出要建设一批新型智慧城市,即运用信息通信技术,有效整合各类城市管理系统,实现城市各系统间信息资源共享和业务协同,推动城市管理和服务智慧化,提升城市运行管理和公共服务水平,提高城市居民幸福感和满意度,实现可持续发展的一种创新型城市 [18]。2016年11月,我国发布了《新型智慧城市评价指标(2016年)》,在评价指标中,一共有八个大指标,而惠民服务和市民体验是占比最大的两项指标,分别占比37%和20% [19],可以看出做好市民服务已经成为新型智慧城市建设的主要目标。近些年来,越来越多的国外学者也在强调智慧城市应将人放在首位,技术是主要用于为公民服务的工具 [20],并开始探索如何使用智能技术来改善解决社会问题和市民需求以及加强城市治理水平 [21]。不论是国内还是国外,都已经意识到智慧城市的建设应“以人为本”,为市民提供尽可能高的城市生活质量,提高城市管理水平,增强城市服务功能,技术只是实现这一目标的推动者。

3. 智慧城市下的服务变革

3.1. 多渠道

市民服务主要指的是交通、水电、医疗、治安、环境、应急、政务等公共服务,早期市民获取服务的方式以线下为主,手机、电脑、电视等途径为辅。以往的时候,我们经常会看到市民在路边招手打车、医院线下排队挂号、等待水电工上门查看水表和电表、线下政府大厅办理证件等场景,此时市民获取服务比较耗时耗力。随着通信技术的快速发展以及智能手机的普及,我国进入移动互联网时代,移动互联网改变了城市服务获取方式,以更快捷高效的方式将交通、医疗、应急等城市服务提供给市民 [22]。国家也在鼓励利用移动互联网开展城市服务,国家发改委和中央网信办牵头开展的全国新型智慧城市建设评价中,将移动互联网城市服务提供情况纳入《新型智慧城市评价指标》,鼓励各地利用移动互联网开展生活缴费、医院预约挂号等便民服务举措 [23]。市民获取城市服务的方式开始以线上和移动端为主。

3.2. 一网通办

2018年全国两会期间,上海率先提出“一网通办”的服务提供模式 [24]。“一网通办”就是通过运用大数据互联网一些现代的技术手段来整合政府部门的职责权限,把整个办事的流程进行规范,让所有面向市民和企业的政务服务都能够通过一个门户实现。“一网通办”是政府管理体制机制的重大制度性变革,一经提出便迅速得到国家认可,同年7月国务院印发了《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》,到2022年底前,全国范围内全面实现“一网通办” [25]。

“一网通办”推动了城市数据共享交换平台建设,打破了部门“数据孤岛”,为市民提供了一个综合服务平台,各地政府也主导建设了相应的APP,进一步加深了移动服务的理念 [26],例如上海市人民政府主办的“随申办市民云”,北京市大数据管理局主办的“北京通”,深圳市政务服务数据管理局主办的“i深圳”,南京市信息中心主办的“我的南京”等,这些APP为市民提供了一个千人千面的智能政务服务门户,实现政务服务窗口的统一入口、多端同步,一网融合、数据同源,为城市服务的发展指明了方向。

3.3. 城市超级APP

“一网通办”最初是为解决政务服务中存在的诸多问题 [27],它推动了政务服务从“群众跑腿”向“数据跑路”的转变,促进了政府数据开放和共享,各地开始将该模式向其他市民服务领域扩展。在上海市最新的智慧城市建设方案中,上海市人民政府提出将“一网通办”服务理念和创新模式向公共服务和便民服务扩展,不断完善智慧城市服务体系 [28]。深圳市政府在新型智慧城市建设总体方案也提到,在面向民生服务的领域,鼓励政府和社会资本合作或政府购买服务模式,通过政府开放数据和服务接口,企业投资建设运营,融合政府、企业和社会组织提供的与市民生活相关的各类服务,建设一体化市民服务平台,提升市民体验和项目可持续运营能力 [29]。未来,城市数据将归集到一个功能性平台,市民通过一个“门户”就能获取不同领域的服务,这个“门户”就是城市超级APP,即每一个市民都可以通过一个超级APP随时随地的享受到所有的市民服务。

4. 智慧城市服务系统构建

4.1. 智慧城市服务系统架构

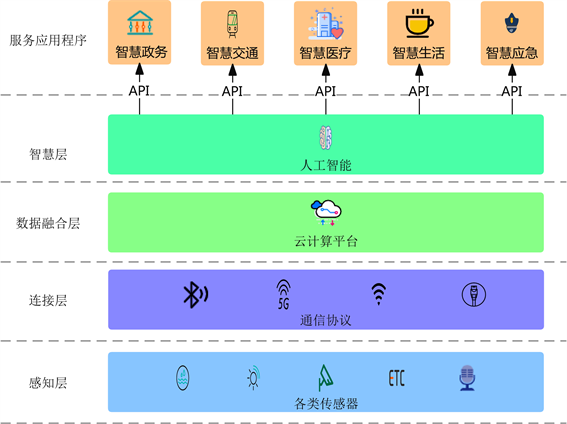

智慧城市服务平台的建设需要物联网、5G、云计算、地理信息系统、数据库、人工智能等技术支撑(图1)。智慧城市通过传感器(摄像头、麦克风、温度传感器、气象传感器等)收集城市中的数据,然后收集到的数据通过有线(光纤、双绞线、电缆等)或无线(WIFI、窄带物联网、蓝牙等)的方式传输至云平台 [30],多源异构数据在云平台融合 [31],最后在智慧层通过人工智能对数据进行分析处理 [32],数据最终被集成到更高级别的服务应用程序(智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧生活、智慧应急等)中。城市服务应用程序作为城市信息流动的终端,是市民获取城市服务最关键的一步。

Figure 1. Technical architecture of smart city service platform

图1. 智慧城市服务平台技术架构图

4.2. 智慧城市服务实现流程

政府通过操作和控制城市中的物联网传感器、5G、大数据、云计算、数据中心、人工智能等新型基础设施以及信息安全技术保障,建设智慧城市服务平台,市民通过手机中的城市服务应用获取服务,如图2。

4.2.1. 操作

智慧城市的未来,应该是一个可以通过软件操作的城市 [33],城市的管理者可以操作城市硬件设施,获取所需的信息。比如,供电局通过智能电表远程读取市民用电量,不再需要电工上门读表。气象局通过温度、湿度、风向和风速、气压等传感器数据确定未来气候变化,向市民发布天气预报。交通局通过5G、物联网等技术远程实时优化信号灯,缓解交通拥堵。应急管理部门通过铺设地震预警网,实现地震预警功能。智慧电表、智慧路灯、智慧家居等物联网应用帮助城市管理者精准高效的了解城市运行状况。

Figure 2. Schematic diagram of smart city service provision and access

图2. 智慧城市服务提供、获取示意图

4.2.2. 控制

在智慧城市中,城市管理者可以通过智慧城市IOC (图3)时刻关注城市运行状况 [34]。在IOC中,城市大脑帮助城市管理者监管城市运行。当城市大脑监测到城市中发生车祸、抢劫、人群聚集等异常现象发生,城市大脑会调动交通局、卫生局、警察局等部门保证城市的正常运行。

Figure 3. Shenzhen longgang district smart city operation center

图3. 深圳市龙岗区智慧城市运营中心

IOC作为一个实体中心,提供了一个仪表盘来显示城市宏观与微观运行状况,例如:城市基本数据:城市人口、交通、气象与生态环境、土地规划等;城市业务数据:消防、安全、应急事件处理完成度;城市基础设施:可以操控调取城市每一处基础设施数据,显示设备运行状况。IOC打通了不同部门之间沟通的信息孤岛,通过跨部门、跨领域的数据共享,以人、物和事件以及其他要素的信息化为基础,实现对城市中各种资源的优化配置和智能调度,从而保证城市这个复杂的大系统及其子系统的高效运行。

4.2.3. 服务

城市是人创造出来的,人也是城市里最重要的组成部分。政府作为城市的管理者,主要宗旨就是为人民服务,服务是智慧城市管理中最重要的组成部分。市民通过手机号、身份证号等个人信息,注册城市服务APP账号,政府根据市民身份授予相关权限。市民在APP中申请交通、生活、健康、应急等服务需求,政府通过操作和控制城市中的基础设施、政府机构等资源,给市民提供服务,市民通过APP获取服务。

5. 智慧城市服务应用

智慧城市服务的开展需要深入到民生领域,与市民实际生活场景相结合,政府根据这些场景存在的问题,加强开放数据共享,与企业、科研机构合作或独立设计智慧城市服务应用,解决市民需求。接下来,我们将介绍智慧城市服务在几个重要民生领域中的应用。

5.1. 交通服务APP

城市就像一个生命体,而交通就对应着人身体中的一条条血管,是一座城市的命脉,交通对于城市的发展有着重要的意义。大城市的交通路线复杂,交通拥堵情况严重。交通拥堵不仅会增加出行时间,还会消耗大量能源,加具空气污染,市民出行难问题在城市里普遍存在 [35]。近些年来,市民汽车拥有量也在逐年上升,节假日期间,出行人数暴增,市民还面临着停车难的问题,同时,停车场“一车一杆”的缴费方式也浪费了市民大量时间。为帮助市民解决这些交通问题,政府联合企业运用5G、大数据、地理信息系统、人工智能等新技术,加速交通基础设施网与信息网络融合发展,打造基于移动智能终端技术的服务系统。以滴滴出行为例(图4),APP首页界面主要包含三大模块:地图、打车服务和综合服务。地图模块中包含一键报警和定位两个功能,在打车服务模块输入目的地就可以进行打车,综合服务模块集成了导航、代驾等多种服务。我们本次选取了百度地图、滴滴出行、哈啰出行、高德地图、T3出行5款交通服务APP进行研究,研究结果见表1。

5.1.1. 出行服务

出行方式的选择是市民需要面对的首个交通问题,市民可以通过交通服务软件实时查询每条街道的交通状况,哪里拥堵比较严重、哪里发生了交通事故以及其他路况信息。在使用百度地图和高德地图时,市民输入出行目的地,软件会自动生成几种出行方案,比如价格最低或者时间最短的出行路线,市民可以根据自己的需求选择最适合自己的出行方式。滴滴出行和哈啰出行需要市民自行选择一种出行方式,不能提供组合出行方案。滴滴出行和高德地图提供了公共交通乘车码,可以凭借乘车码乘坐公交车。T3出行只提供打车服务。

Figure 4. Transportation service application

图4. 交通服务应用

Table 1. Comparison of transportation service APP

表1. 交通服务APP对比

5.1.2. 打车服务

交通服务软件定位精准度对于市民的出行也有着较大的影响。在导航时,定位出现错误就会导致整体的出行路线发生变化,出现绕路等情况。在打车时,会影响乘客的接送位置,容易出现上车位置与乘客实际位置不符的情况出现。我们本次通过打车功能来测试这五款交通服务APP的地图精准度,测试结果如图5。我们在南京市浦口区和秦淮区分别进行了4次测试(测试地点允许停车),第一次测试和第二次都位于浦口区弘扬广场西3门的T字型路口南侧。第一次测试,T3出行与滴滴出行提供的上车地点与乘客实际位置偏差较大,第二次测试,哈啰出行提供的上车地点严重偏离乘客位置。第三次测试地点位于秦淮区新百B座东1门路边,只有高德地图提供的上车位置与乘客实际位置基本一致,滴滴出行、哈啰出行上车地点严重偏离乘客实际位置。第四次测试地点位于南京国际金融中心北门外T形马路口,百度地图提供的上车地点需要乘车横穿车流量较大的马路,有比较严重的安全隐患。在4次测试中,我们发现高德地图的定位最精准,而且高德地图整合了首汽约车、神州专车、曹操出行等多个打车平台,提供的选择更多。

5.1.3. 安全服务

在众多出行方式中,打车出行因为可以提供点到点的接送服务,所以是比较受欢迎的出行方式之一,市民对打车服务的需求也在逐渐增加,各大公司也都加入到打车行业,像高德、美团就属于近几年开通打车业务的公司。但是由于打车平台对司机监管不到位,导致司机对市民的侵害事件也在不断增加。2015~2018年,发生多起滴滴司机抢劫、杀人等恶性案件 [36],彼时滴滴作为国内打车行业的龙头公司,市民的人身安全受到了巨大的挑战。滴滴在2018年推出了一键报警功能,并且开启车内全程录音,其他打车公司在不久的时间内也上线了此项功能。但是在随后的几年间,仍然有司机侵害乘客的恶性事件发生,究其根本,交通服务软件在提供出行服务时,对司机的聘用应该有一套严格的标准,同时,做好对司机的岗前专业培训和监管,才能保护好乘客的安全。

Figure 5. Comparison of accuracy of transportation service application

图5. 交通服务应用精准度对比

5.1.4. 停车服务

对于停车难问题,杭州市2019年推出了停车场“先离场后付费”的模式,杭州市内3500多个停车场取消了门口的“杆”,支持ETC、扫码付、和现金支付,加快了停车场的车辆流动。市民还可以通过APP随时查看近75万个泊位的停车情况,大大减少了找停车位的时间。在我们测试的5个交通服务APP中,只有高德地图支持ETC功能。

5.2. 生活服务APP

智慧生活以住宅为应用场景,综合物联网和人工智能等技术,通过一个智能中枢(目前常用的智能中枢载体是智能音箱和手机),以及有线和无线的连接方式,实现屋内智能设备的互联,屋主通过使用手机APP连接和控制智能家居,享受智慧生活。早在本世纪初,西门子、思科、微软、IBM等多个公司就已经在开展智能家居的研究。早期智能家居的发展侧重于单体家居智能,随着物联网技术的发展,各大厂商开始关注智能家居产品间的互联互通 [37]。目前,国内的公司有海尔、海信、美的、Aqara等这一类传统家电制造行业公司转型加入到智能家居领域,还有小米、华为、阿里、涂鸦智能等科技公司进军智能家居行业。以海尔智家为例(图6),海尔智家首页包含天气、人工客服、智能家居连接、家电维修与安装预约、语音助手五个板块。屋主可以在智家页面查看和操控智能家居以及自动化场景设置,实现智能家居之间的联动。我们本次选取了海尔智家、米家、智慧生活、涂鸦智能这四款生活服务APP进行研究,研究结果见表2。

Table 2. Comparison of life service APP

表2. 生活服务APP对比

5.2.1. 家居自动化

生活服务APP除了最基本的对单体智能家居的操控,还支持多个设备的联动操作,实现家居自动化。空调会根据温度、湿度传感器数据主动调节程序,窗户会根据天气情况自动开关,做饭时抽油烟机自动打开,离开家时,家里电器自动断电。屋主还可以把自身位置作为智慧生活场景触发条件,当屋主还有几百米到家时,家里的电热水器和空调就会自动打开,回到家就可以直接享受舒适的温度和热水。智慧生活不支持屋主地理位置作为家具自动化触发条件。

5.2.2. 语音控制

家庭设备过多时,我们在APP内查找自己想要操控的设备时,会有一些繁琐,这时屋主可以借助手机语音助手帮助我们进行操作。海尔智家内置了一个语音助手,虽然可以在不同品牌手机上进行语音操作,但是每次使用时,需要手动唤醒语音助手,所以在实际使用时并不方便。米家、智慧生活在绑定设备后支持通过手机语音助手操控,缺点是无法支持第三方品牌手机语音助手,这个也是目前支持手机语音助手操作的生活服务类APP都存在的问题。涂鸦智能内置语音助手,使用方式同海尔智家,它同时也支持三星Bixby语音操控,但是需要在Smart Things APP中绑定涂鸦智能的账号才可以使用Bixby,首次使用会比较麻烦。

5.2.3. 家庭健康

家用健康检测设备的普及,使得市民可以在家自行检测体脂、血压、血糖等身体指标 [38]。米家、智慧生活、涂鸦智能只做到了健康设备连接,屋主可以通过APP查看身体测量数据,而海尔智家家人健康功能模块,将步数、体重、体温、血压、睡眠、血糖数据整合到同一面板,屋主可以查看每个家庭成员的身体状况,以及根据家庭成员身体状况定制的专属饮食方案和运动方案。海尔智家还可以根据家庭成员身高、体重、腰围、血型,疾病史、家族史和手术史,生活方式和状态,以及近期体检结果,为家庭成员分析影响身体健康的风险因素以及神经系统、消化系统等身体各系统患病概率,并提供生活建议。生活服务APP能够接入家庭成员在医院里的体检报告和,它所提供的健康报告会更精准。

5.2.4. 家庭安防

家庭的安全是智慧生活重要的组成部分,家门口的摄像头检测陌生人长时间停留会通过APP通知屋主。陌生人触碰门锁,会对其发出警告,并且屋主也会收到手机信息推送。家里的烟雾传感器检测到室内烟雾浓度过高时,会立即发出报警,并关闭屋内电器。当天然气报警器检测到天然气泄漏时,排风扇和窗户就会打开,将天然气排出。水浸传感器检测到屋内漏水时,会联动智能插座关闭电磁水闸。智慧生活APP将摄像头、水浸传感器、燃气传感器、红外传感器等安防类设备信息进行整合,做了一个家庭安防功能,屋主可以一屏查看家庭多区域安防状况。

5.2.5. 紧急求救

城市中的独居市民在家中发生意外时,很难被及时发现。据民政部统计,2018年,中国有超过7700万成年人处于独居状态,其中1/5分布在深圳、北京、广州和上海。独居市民在家中意外摔倒或者突发疾病等其他意外时,如何及时求救,是我们需要关注的一个问题。2018年,小米AI音箱上线紧急求救功能,屋主对小米AI音箱呼唤“小爱同学,救命啊”,屋主的紧急联系人将第一时间收到短信/电话通知,如果紧急联系人无法确认屋主的安全,专人客服将依情况匹配相应的公安、火警、医疗等救援资源,不过这个功能已被移除。华为智能手表支持跌倒检测功能,智能手表检测到屋主在摔倒后大约一分钟内没有做出任何动作,它会自动拨打紧急服务电话。在通话结束后,手表会向屋主的紧急联系人发送一条包含屋主所在位置的信息,华为将这项功能放在了华为运动健康APP中,并没有添加到智慧生活APP中。海尔智家APP可以预编辑求救信息,当屋主在浴室发生意外时,可以通过海尔语音热水发出求救,屋主的紧急联系人会收到包含屋主位置的求救信息。

5.3. 应急服务APP

随着全球变暖以及城市化的快速推进,各种自然灾害和公共事件频发 [39]。这些应急事件因为其发生时间、地点和规模不确定性,在很大程度上增加了人们处理事故的难度。如何提前预知或在事件发生时及时发现,是做好应急服务的首要挑战。新型基础设施建设增强了我们对城市的感知,有效地降低了相关突发事件带来的损失 [40]。城市应急事件主要包括传染病疫情、地震、洪涝、火灾和台风等,智慧城市必须能够应对这些应急情况。目前,我国应急服务主要集中在疫情防控、地震预警和气象灾害预警(见表3),还未做到应急事件全覆盖。

Table 3. Comparison of emergency service APP

表3. 应急服务APP对比

5.3.1. 疫情防控

2020年初,突如其来的新冠疫情打乱了所有人的生活节奏,改变了市民的生活方式,口罩已经成为市民生活的必备品,我国政府紧急采取封锁隔离措施让疫情得以控制。与2003年的非典疫情不同的是,数字抗疫成为此次疫情防控的一大亮点,杭州市率先推出“健康码”模式,实现市民“绿码、黄码、红码”三色动态管理,随后国家卫建委会同相关部门制定了健康码赋码与转码的规则,全国市民可以通过国家政务服务平台APP申领个人健康码(图7),健康码的颜色变化与市民的核酸检测结果、行动轨迹、接触人群等相关联,健康码已成为了市民去往各个场所的数字通行证。

5.3.2. 地震预警

地震灾害是瞬时突发性的自然灾害,可以在几十秒内摧毁一座城市。地震发生前没有任何的征兆,地震波到来时,造成大量的房屋坍塌和人员伤亡。地震发生后,还会引起滑坡、泥石流、瘟疫、堰塞湖等次生灾害,对救援工作造成极大的阻碍。中国是世界上地震最活跃国家之一,中国的地震灾害主要集中在四川、云南、新疆、西藏和青海等地区。地震预警是一个世界性难题,中国最早的地震预警软件由成都高新减灾研究所研发(图8),市民可以在地震发生前几秒至几十秒内通过手机APP收到语音弹窗提醒,语音中包含了地震横波达到倒计时和预估烈度。2021年7月,四川省地震局发布紧急地震信息APP,这是国内第一款官方预警APP。目前,小米、华为、OPPO和Vivo手机已经将地震预警功能整合到各自的手机操作系统中,市民不需要安装APP就可以在地震来临时收到手机的预警提醒。

Figure 7. Epidemic prevention and control application

图7. 疫情防控应用

Figure 8. Earthquake early warning application

图8. 地震预警应用

5.3.3. 台风预警

台风这个来自海上的庞然大物,经常通过渤海、黄海、东海、南海登陆广东、台湾、福建、海南、浙江等省份。台风登陆时往往会带来强风、暴雨、风暴潮,对城市基础设施造成破坏,市民的日常活动受到严重影响。2019年超强台风“利奇马”即将登陆浙江,政府为了帮助市民应对台风灾害,浙江省人民政府办公厅主办的浙里办APP上线防台服务专区(图9),用户可以看到最新的台风路径,还可以查询气象信息、道路信息。遇到险情时可以调集避灾安置场所,搜寻最近的安置点,还可以通过浙里急救向政府发出求救信息。

6. 总结

6.1. 存在的问题

当前市民服务APP种类多,功能分散,不同领域、不同应用之间存在“信息孤岛”,服务深度和广度覆盖不够全面,发展路径也较为模糊,缺乏整体规划和部署;缺乏统一技术标准;数据安全保障支撑不足;服务不规范,缺乏有效的监督和监管;缺乏政策规范,对个人信息外泄带来诸多隐患;城市资源整合及运营能力欠缺等问题突出。虽然各地都在积极布局超级APP生态,但绝大多数城市仍处于探索阶段。

6.2. 发展趋势与对策建议

6.2.1. 多源异构数据开放共享平台

智慧城市的发展目前已经进入到了数据驱动的新阶段,通过数据赋能城市管理,推动城市蝶变,迈向服务智慧化。城市数据具有数量大、类型丰富、异构特征明显、价值密度低的特点,应由市政府牵头,利用物联网、5G、云计算、地理信息系统、大数据、人工智能等高新技术,构建城市数据中台,统一数据标准,集成、处理、分析这些城市多源异构数据,然后开放标准化后的市民服务应用API接口。同时,以城市数据中台为底座,打造城市大脑,统一调度使用城市中的数据资源,带动城市治理由经验判断型向数据分析型转变,由被动处置型向主动发现型转变,提高城市服务水平。

6.2.2. 超级服务终端

整合政府、企业、社会等各类与市民服务密切相关的APP应用,将政务、交通、生活、教育、医疗、应急等市民服务融合为一体的城市超级APP是未来智慧城市建设必然趋势。城市超级APP在未来建设中,一方面,探索政府和社会资本合作等投融资新模式,整合政府、企业、社会等各类与市民服务密切相关的APP应用,开放更多服务类型,实现“一站式”服务,让每一个市民都可以通过城市超级APP随时随地享受到所有城市服务。另一方面,政府负责牵头完成城市超级APP标准化建设,通过标准化,加强城市超级APP应用服务的规范化,可以提高城市超级APP应用服务的质量。另外,城市超级APP的建设情况最终要落实到市民的切身感受上,城市超级APP在开发前要做好后期运营维护方面的规划,在推广使用过程中要注重市民体验,做好反馈工作,从而推动城市超级APP持续性的发展。

6.2.3. 市民服务本地化

城市超级APP是一项复杂的系统工程,更是一个城市的标志性工程。各个城市发展存在一定差异,应依据当地实际发展水平、人文习俗等,开发适合当地市民的服务场景,完善对应服务终端,打造数字时代本地化城市信息互通共享交流协作大平台。城市超级APP的名字和LOGO也可以用来宣传当地人文,例如上海市的“随申办市民云”LOGO以“东方明珠”抽象设计体现上海地域特征,深圳市的“i深圳”谐音“爱深圳”,有效地增强了市民对城市的认同感、自豪感和归属感,提升城市软实力。

6.2.4. 城市数据安全保障

智慧城市在提供服务时,在不停地搜集和传输大量多源异构数据的同时,智慧城市应用程序也会搜集市民姓名、身份证号、行踪轨迹、身体健康、生活习惯等个人隐私数据。这些数据一旦泄露,将会给城市及城市中的市民利益造成重大影响,智慧城市数据面临着一系列安全问题。政府应建立全面的数据安全管理框架来保护这些数据安全,数据安全管理框架覆盖数据生命周期的每个环节,包括数据收集、存储、传输、加工、使用、销毁等。同时,政府需要出台相关法律和法规进一步确保数据的安全性。

6.3. 结语

做好城市服务,提高人民生活质量,是智慧城市建设的主要目标。智慧城市服务需要政府参与主导,完善新型基础设施建设,打通交通运输局、公安局、卫生局、水务局、生态环境局、应急管理局等各部门、各系统之间的信息壁垒,实现多部门互联互通,构建城市综合服务平台。城市服务应用程序作为城市信息流动的终端,完善城市服务应用程序开发,可以帮助市民改善生活。

基金项目

国家自然科学基金项目(62072249)。