1. 引言

桂北九万大山地区位于江南造山带的西南缘,是桂北加里东期构造变形的重要组成部分。该区地质构造演变复杂,构造运动频繁,是华南大陆扬子地台南缘的一个重要的锡多金属成矿区 [1]。区内广泛发育大型NNE向韧性剪切带 [2] [3],锡矿常产于韧性剪切带中。前人对分布于桂北九万大山地区元宝山一带的锡多金属成矿区做过大量的研究,该成矿区成矿时代古老(四堡期),其围岩多为镁铁质–超镁铁质岩,普遍发育电气石 [4] [5]。

对于该区锡矿的成因一直以来众说纷纭,主要有以下几种成因观点:① 程先耀等(1984)从矿石的产状、四堡群变质沉积岩及镁铁质–超镁铁质岩的岩石地球化学特征入手,认为该区基性岩是影响锡矿成矿的关键;②冯群耀等(1989)认为该区锡矿属于层控型锡矿床 [6];③林进姜等(1986),毛精神文(1988)认为黑云母花岗岩与该区锡矿床的成因有紧密联系 [7] [8] [9];④朱立军和张杰(1994)认为该区锡矿成矿不是一次性成矿过程,是在受到四堡群变质沉积岩、镁铁质–超镁铁质岩和花岗岩的共同作用下,经过多期、多阶段、多成因的成矿结果 [10]。

2. 区域地质背景

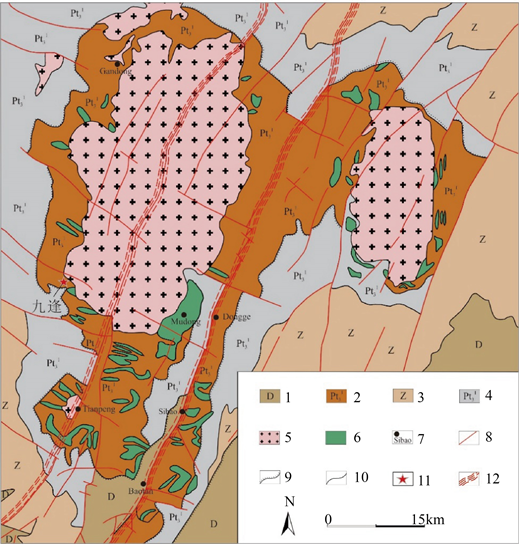

九逢锡多金属矿位于扬子板块与华夏板块碰撞带形成的江南造山带西端,三防岩体西侧的外接触带附近,见图1。区域上主要出露的地层由老至新有新元古界地层,主要有青白口系四堡群、丹洲群和南华系地层。岩性主要为浅蚀变的深海–浅海相泥质、砂质岩夹基性火山岩、火山碎屑岩。桂北地区构造发育。断层主要有NNE和部分NW向两组,NNE向主要为深大断裂,多具有右旋逆冲性质,部分具有拉张性质。桂北还有典型的剪切构造存在,主体NNE向与断层叠加。区域上岩浆发育强烈,主要有酸性和基性、超基性两类。酸性侵入岩主要有三防和元宝山连个岩体,以及围绕他们出露的大量小岩珠和岩枝,岩性以花岗岩和花岗岩闪长岩为主。同时,围绕两个岩体还有大量基性岩和超基性岩珠、岩墙和岩枝出露,岩性主要为橄榄岩、辉绿岩、辉长岩和辉橄岩等。大量岩浆锆石的定年数据表明,这些侵入岩主要形成于新元古代 [11]。桂北现发现数百个锡多金属矿,他们主要围绕着三防岩体、元宝山岩体和其他小岩珠分布。大量锡石U-Pb定年显示,其年龄集中在820~840 Ma [11]。

3. 矿区地质

矿区地层主要有中元古界四堡期文通组、鱼西组中元古界丹洲期及白竹组。文通组主要为灰绿色至深灰色变质砂岩夹基性火山岩和浅变质片岩、千枚岩等,厚度大于2500 m;鱼西组主要为浅变质千枚岩、板岩、变质砂岩夹岩屑砂岩等,厚度大于1400 m;矿区白竹组(Pt3b)出露面积少,在中东部呈窄长条状分布,岩性为浅变质片岩、千枚岩和大理岩等,与四堡群呈角度不整合接触,总厚约700 m。

矿区内出露基性岩和超基性岩,矿区东南6 km处出露酸性岩体。新元古代橄榄岩为矿体附近最大岩

1. 泥盆系基岩;2. 四堡期地层;3. 震旦系地层;4. 四堡期地层;5. 三防花岗岩体;6. 晋宁早期中性基性岩;7. 地标地名;8. 断层;9. 不整合接触;10. 整合接触;11. 九逢研究区;12. 韧性剪切带

1. 泥盆系基岩;2. 四堡期地层;3. 震旦系地层;4. 四堡期地层;5. 三防花岗岩体;6. 晋宁早期中性基性岩;7. 地标地名;8. 断层;9. 不整合接触;10. 整合接触;11. 九逢研究区;12. 韧性剪切带

Figure 1. Geological background map of Jiufeng area, Northern Guangxi

图1. 桂北九逢区域地质背景图

珠,主要由次生矿物蛇纹石、透闪石、绿泥石及少量滑石和伊丁石组成,蛇纹石多呈自形、半自形橄榄石粒状假晶出现,粒径0.2~2.5 mm,透闪石、绿泥石取代辉石,并交代蛇纹石。变质辉绿岩主要以岩枝和岩脉形式出露,主要由钠长石、透闪石–阳起石、斜黝帘石和少量的绿泥石、黑云母和绢云母等组成,透闪石交代辉石和角闪石。东南部黑云母花岗岩出为三防岩体一部分,主要由钾长石、斜长石、石英和黑云母等组成,具糜棱岩化。

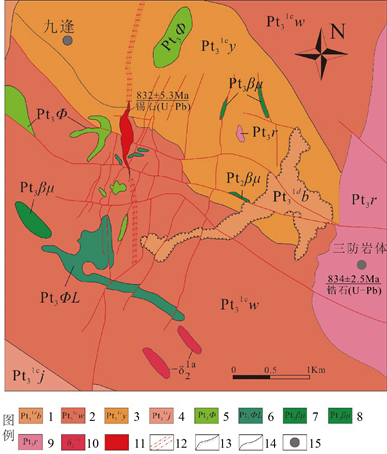

矿区断层和剪切变形发育,断层主要有近SN向、NE向、NW向和EW向四组,其中,近SN向断层是主要赋矿断层(见图2)。按照断层的穿插关系判别,SN向断层最先形成,向北转向NE,NW向断层错断矿体,EW向断层最晚。矿区普遍发育NNE向剪切变形,李赛赛研究表明,九逢矿区的韧性剪切带为左旋逆冲结构,韧性剪切变形温度主要在400~650℃之间。

矿区发现九条矿体,主要受近SN向断层控制,与剪切变形带走向基本一致。锡矿矿体长300~1415米,伸展深度200余米,厚度3~29.48米,品位范围0.16~0.27。矿体有带状、脉状、透镜状等。矿石主要产于断层中石英脉内、断层附近的云英岩内和距离断层较远的蚀变岩内。其中,前两者为主要工业类型,蚀变岩中锡石主要为微小细粒度(<20 μm)锡石。矿区内蚀变作用较强,主要以云英岩化为主,角岩化、硅化、电气石化、黄铁矿化绢云母化、绿泥石化次之。

1. 白竹组;2. 文通组;3. 鱼西组;4. 九小组;5. 四堡晚期变纯橄榄岩;6. 四堡晚期变辉石岩;7. 四堡中期变辉绿岩;8. 四堡晚期变辉绿岩;9. 四堡晚期花岗岩;10. 四堡期闪长岩;11. 九逢锡矿矿体;12. 剪切带;13. 地层不整合界线;14. 地层分界线;15. 地名

1. 白竹组;2. 文通组;3. 鱼西组;4. 九小组;5. 四堡晚期变纯橄榄岩;6. 四堡晚期变辉石岩;7. 四堡中期变辉绿岩;8. 四堡晚期变辉绿岩;9. 四堡晚期花岗岩;10. 四堡期闪长岩;11. 九逢锡矿矿体;12. 剪切带;13. 地层不整合界线;14. 地层分界线;15. 地名

Figure 2. Geological map of Jiufeng Tin ore area (according to Bai Yuming, 2019)

图2. 九逢锡矿区地质图(据白玉明,2019)

4. 矿石矿物学特征

4.1. 锡石的存在形式

矿床中锡石主要有三种存在形式,一种以较大颗粒存在于石英脉中,部分见原结晶环带,可以达到500~2000 μm,这是工业矿体的主要类型图3(a)~图3(c)。第二种以中细粒锡石存在于云英岩带和石英脉中图3(d)~图3(e),一般颗粒在50~500 μm之间,也可以作为工业矿体。此类锡石在石英脉中与第一类锡石伴生,部分随着微细石英脉运移到围岩地层中。在云英岩化带中,此类锡石往往和绿泥石、石英、云母类矿物定向排列,为热液带入;第三种锡石为微细粒锡石,一般粒度小于50 μm,目前无工业价值,主要赋存在绿泥石化带和云英岩带中矿物裂隙和孔隙之中,与次生石英伴生。

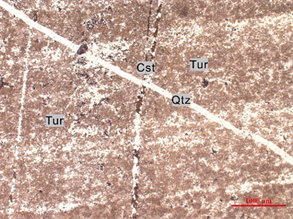

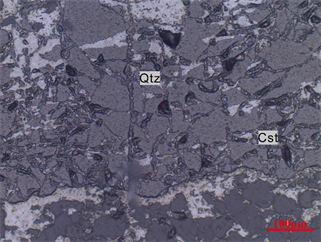

4.2. 锡石碎裂特征

锡石矿物的莫氏硬度在6~7之间,不易破碎,然而在九逢矿床中锡石却具有显著的碎裂结构。锡石矿物大小混杂,呈棱角状和次棱角状。锡石碎裂后,大部分中细粒矿物发生的迁移,不可见原晶体形态,但部分较大颗粒矿物保留了原矿物的基本形态(图4(a)~图4(c))。锡石矿物内部裂隙至少有两组方向,不同于矿物受热蚀变时产生的“T”和“Y”裂隙(图4(c)),显示剪切节理特征,其中一组平行于热液脉体延伸方向或矿物定向排列方向。因此,锡石的破碎为构造应力作用产生的碎裂。锡石的碎裂现象在桂北地区九毛、南刀坳、英平和一洞等锡矿中普遍存在,可见锡石破碎与区域构造事件有关。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)

Figure 4. Characteristic map of hydrothermal filling metasomatism under cassiterite microscope

图4. 锡石显微镜下热液充填交代特征图

4.3. 锡石交代特征

尽管石英脉中锡石比较破碎,然而交代锡石的石英却无类似锡石的碎裂现象(图4)。锡石中的裂隙也未延伸穿入石英矿物,在部分锡石的边部可见溶蚀的现象(图4(c)),在挑选出的锡石矿物中有大量溶孔融洞,显示锡石受到后期强烈的热作用发生了蚀变。由此可见,锡石矿物结晶之后,受到热液作用,锡石颗粒发生了蚀变,部分随着热液发生了迁移,并伴随热液运移方向形成了定向排列,锡石的空间就位与后期热液活动有关。

5. 矿床地球化学

赋矿的文通组变质砂岩,本次取三件样品获得60颗碎屑锆石,大部分具有环带结构。其U-Pb年代主要集中811~2544 Ma之间,176Hf/177Hf比值在0.281280~0.282588之间,对应的εHf(t)值为−27.73~13.46。表明文通组砂岩的物源复杂多样,包括古老地壳岩石以及新生幔源岩石。

采集文通组变质砂岩、绿泥石矿化带和云英岩矿石进行分析对比,地层中Sn含量较低,仅为4 × 10−6,绿泥石矿化中平均达到172.98 × 10−6,云英岩型矿石中品味均为0.35%,达到工业品位要求。从表1中可见,Cu、Pb和Zn金属元素在地层和绿泥石化带中并无明显差异,但在云英岩型矿石中则明显产生了富集。因此,Cu、Pb和Zn金属元素的富集与Sn元素富集是两种不同的方式。

Table 1. Table of main metal elements of strata and ore in Jiufeng area (10−6)

表1. 九逢地区地层和矿石中主要金属元素含量表(10−6)

6. 矿床成因

6.1. 锡石结晶

内生锡矿的成因与酸性岩浆有密切关系 [12]。九逢锡矿锡石U-Pb测年为834.5 ± 5.3 Ma [13],这与区域上九毛、平英、一洞锡矿成矿年龄一致 [11],也与三防花岗岩成岩年龄一致 [14]。大量的研究表明,桂北九逢地区锡多金属矿床矿床中锡石结晶均在新元古830 Ma左右,其成矿物质来源于附近的酸性岩浆 [1]。

锡石结晶之后,矿区辉绿岩侵入,与围岩地层侵入接触。采集辉绿岩锆石进行U-Pb测试显示最年轻的三粒锆石年龄为822~824 Ma,代表了超基性岩浆侵入时间;6粒锆石年龄为880~883 Ma,为一次岩浆事件;其他9粒锆石年龄在971~2716 Ma之间,为捕获锆石。锡石结晶和超基性岩浆的活动,造成矿区地层受到热蚀变,普遍发生绿泥石和绿帘石化。

6.2. 剪切变形

九逢矿区所属摩天岭韧性剪切带变形时代为加里东晚期 [15],走向NNE15˚~34˚,面理倾向200˚~330˚;倾角10˚~74˚,长度超过65 km,宽度10~16 km,在横向上变形强度呈现明显强弱分带现象,切割四堡群、丹洲群、南华系等地层,并破坏三防和平英等岩体。断距300~1000 m,水平错动可达6000 m。九逢锡矿床所赋存于四堡群地层中的北东向韧性剪切带应与三防韧性剪切带同期形成 [11]。

6.3. 桂北四堡韧性剪切带形成时代的确定

对剪切带变形岩石中新生动力变质矿物伊利石的“Ar-3'Ar、Rb-Sr”同位素年代学研究,获得了桂北四堡韧性剪切带韧性构造变形时间为393.2~419.4 Ma。

推测出锡石的破碎可能与该期的剪切作用有关,强烈的剪切作用导致锡石破碎,为后续热液充填提供了空间,同时,剪切作用导致锡石碎裂呈细小颗粒,甚至微细颗粒,为热液携带提供了条件。

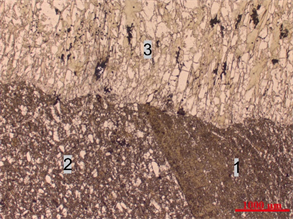

6.3.1. 热液充填交代特征

矿区发生多次热液事件,在变质砂岩中(图4(a)),可以划分出三期蚀变。第一期蚀变受多期蚀变叠加,矿物已经绿泥石和帘石化,石英颗粒细小;第二期蚀变石英矿物碎裂,并重结晶,具不明显的定向排列;第三期石英结晶颗粒较大,有碎裂现象,具有显著的定向排列。

热液充填碎裂的锡石颗粒之间,有流动痕迹,新生石英它形充填裂隙,热液作用造成了锡石矿物溶蚀,表明形成了不规则的孔洞,早期的石英重结晶,被新生石英胶结(图4(b))。热液可以携带细小的锡石运移到更远的裂隙和孔隙中,被后期的热液活动错断(图4(c))。

6.3.2. 石英脉流体包裹体

为研究流体特征,我们采集含锡石的石英脉4件石英脉进行流体包裹体测试。其中,1件样品均一温度达到325℃,其它样品温度在114.9~248.8℃之间,峰值主要集中在140~180℃之间。325℃可能属于锡石结晶时残留的包裹体,代表了锡石结晶的温度,其它均一温度为热液交代充填锡石冷凝的温度。胶结锡石的热液温度较低,而锡石结晶时的温度较高,他们属于不同的流体。

6.4. 矿床成因讨论

新元古时期,NE向横切四堡群区域背斜,控制了锡矿体的产状,同期也形成了NNE-SSW向断裂,为矿体的形成提供了空间(Li et al., 2020)。加里东期,区域上剪切作用造成,造成锡石破碎。

伴随剪切作用,新的热液充填交代碎裂的锡石,在较大的裂隙内锡石被热液充填交代,封闭时石英脉中。一些细粒的锡石被热液带到微小的裂隙和云英岩化带中,充填在云英岩带、剪切片理和微小裂隙中。而更微细粒的锡石则被带到更远的绿泥石化带中,充填在矿物孔隙、剪切片理和更微小的裂隙中,从而形成地表宽厚的矿化带。矿体延伸既受SN向断层的控制,又有沿剪切延伸方向展布的特征。

7. 结论

九逢矿区矿体主要赋存于四堡群文通组,少数分布于四堡群鱼西组中,呈SN向展布。精确的成矿时代为834.5 ± 5.3 Ma,其成矿时代与四堡期扬子和华夏陆块的碰撞有关。结合前人研究,本文认为新元古时期锡石的结晶是矿床形成的开始,加里东期剪切和热液作用对矿体空间位置和赋存状态发生了改造,在加里东期发生韧性剪切变形,早期形成的锡石经历构造活动改造后,在多期热液活动的带动下,锡石以更加细粒的形态沿左行逆冲的剪切带构造裂隙富集成矿。此后的海西印支期构造热液活动对矿体产生了不同程度破坏,但九逢矿区深部仍具有良好的找矿潜力。区域上,摩天岭–元宝山一带锡矿床成因均具有部分相似特点,为总结区域成矿原因提供思路。