1. 天气实况

受高空槽和高空冷涡持续影响,2021年4月15~16日我市出现了雷雨、雷暴大风和局地冰雹等强对流天气,强对流天气分别出现在15日夜间和16日傍晚到夜间。本次强对流过程具有持续时间短,降水量不大,降雹范围小,冰雹尺寸小,雷暴大风强等特点。

本次强对流过程主要灾害性天气为雷暴大风。5月15日21时~16日00时,我市自西北向东南先后出现雷暴大风,共有2个大监站和12个区域站出现8级以上雷暴大风,最大风速为26.3米/秒(10级),出现在潍坊港。

2. 技术分析

2.1. 环流形势分析

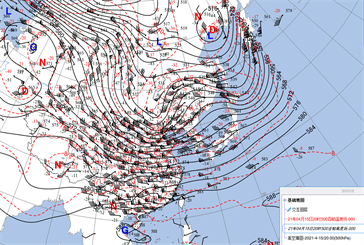

从图1中我们可以分析得出,4月15日20时500 hPa中高纬度为两脊一槽的形势,乌拉尔山地区阻塞高压不断引导冷空气南下,南北向高空槽位于河北一带,山东处于高空槽前。低层700和850 hPa上在内蒙古东部已经有低涡形成,低涡槽线位于鲁中地区,且从垂直结构上有前倾槽倾向。温度场上,低层850 hPa东北–西南向强暖脊位于山东地区,500 hPa槽后有显著冷平流。上冷下暖的高低空配置,易发生强对流天气。水汽条件方面,北支槽影响,没有明显的水汽输送通道。地面冷锋位于鲁西北地区,为强对流天气的发生提供了触发机制。

4月16日20时,高空天气图上,东北冷涡中心位于黑龙江南部,受冷涡横槽影响,我市出现强对流天气。从垂直结构看,500 hPa上横槽位于河北一带,而850 hPa槽线位于山东中部,为明显的后倾槽结构,且槽线移速较快,不利于较强对流产生。但500 hPa风场较强,超过28米/秒,垂直风切变较强,槽后冷平流也较强,有利于风暴产生。地面高压前冷锋也为对流天气的产生提供了触发条件。

Figure 1. Weather situation map at 20:00 on April 15

图1. 4月15日20时天气形势图

2.2. 不稳定层结分析

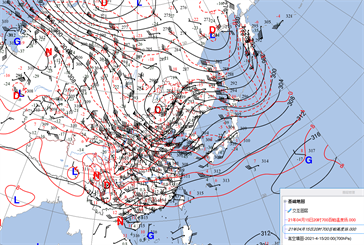

15日20时济南订正探空站Tlogp图(图2),0℃层高度在700 hPa,−20℃层在500 hPa高度上下。同时400~600 hPa中层为显著干层,700~925 hPa为湿层。根据参考文献,雷暴大风和冰雹雷暴大风处在对流层中上层具有明显干层、对流层低层较湿、地面层较干等上干下湿到地面又较干的层结结构中。济南订正探空的CAPE值:790 J∙kg−1,K指数:19.1℃,SI:1.29℃,LI:−3℃,TT:50.3,0~6 km垂直风切变:31.5 m∙s−1。0℃高度2880 m有利于产生冰雹(高度太低,对大冰雹不利),4~5月气候背景下潍坊地区阈值为3550 m (本地统计特征)。总体来看大气层结处于不稳定状态,具有强对流发生的潜势,各个指标也有利于冰雹和雷暴大风的产生。我市位于θse高能舌附近,建立下暖湿上干冷的不稳定层结。雹区底层一般有一个潜在不稳定能量累积过程。在外部动力条件具备的情形下,大气潜在不稳定能量就会释放而触发强对流天气。许多研究指出 [1],对流层低层特别暖湿,高层特别干冷,这样的大气层结极不稳定,即有利于形成强对流天气 [2]。

16日20时济南探空站Tlogp图,400 hPa以上有干层,中低层为深厚的湿层,近地面偏干,DCAPE达到242 J∙kg−1,低层相比早晨08时探空增湿明显,有利于产生层结不稳定。总体来看,CAPE、K指数:SI、LI等指数特征不利,但是0~6 km垂直风切变非常强:24 m∙s−1。总体来看,除CAPE等物理量较小外,有利于对流性大风产生。

Figure 2. Jinan Tlogp at 20:00 on April 15

图2. 15日20时济南Tlogp图

2.3. 水汽条件分析

事实上,强大的冷涡由于冷性层结深厚难以诱发强的对流天气,而其分裂的正涡度或弱的冷性低涡配合低层暖湿条件常常产生突发性强对流天气 [3]。从850 hPa水汽通量和水汽通量散度来看,15日20时我市北部地区有大范围水汽通量的辐合,相比之前时刻,水汽辐合量有较明显增加。青州、寿光等地正处于水汽通量的辐合区,为强对流,尤其是冰雹的增长提供了一定的水汽条件。

16日20时,我市大部地区处于水汽输送大值区,但是水汽通量辐合最强在鲁南地区,因此不利于产生降水。

15日20时我市大气可降水量在25以上,相比之前时刻,大气可降水量呈现增加的趋势。整体来看,15日20时相比16日20时我市的整层水汽通量、水汽通量散度和大气可降水量都较后者明显偏强,这也是15日夜间对流以冰雹为主,而16日夜间以大风为主的重要原因。

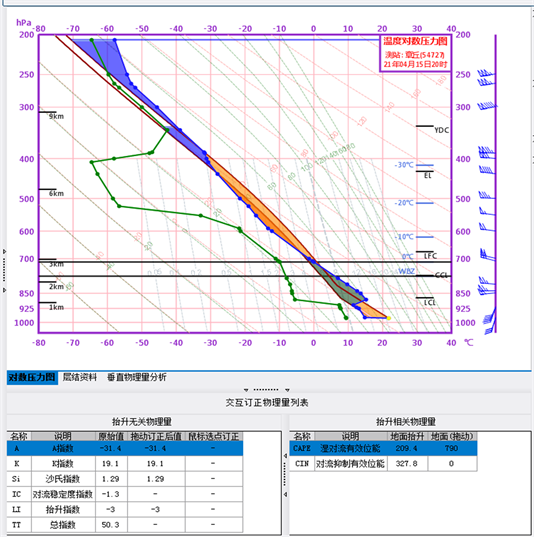

2.4. 动力条件分析

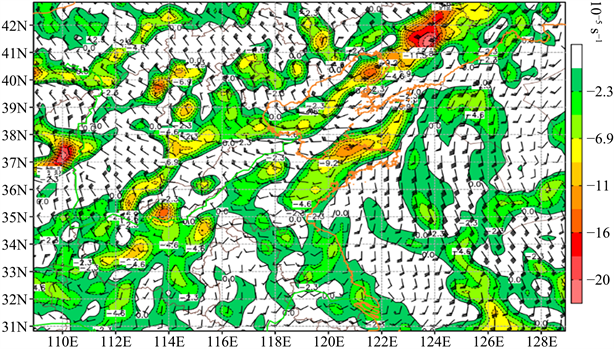

从散度剖面(图3)来看,15日20时我市西部青州、寿光地区850 hPa是明显的辐合区,400 hPa以上为辐散区。从垂直速度剖面来看,寿光地区500 hPa以下存在较强的上升运动区。低层辐合,高层辐散有利于上升运动的加强和抽吸机制的维持,同时强的上升运动,为冰雹的产生提供了有利的动力条件。而在周边地区存在下沉运动补偿,由于强上升运动造成的在强对流区附近的空气质量减少,使上升运动加强并维持。特别是由积云对流引起的大气垂直运动虽然水平尺度较小,但其强度和垂直尺度却是运动无法比拟的 [4]。强冰雹的产生要求有比较强的持续时间较长的上升气流(俞小鼎),所以15日夜间有利的上升运动造成了冰雹的发生。

16日20时整个潍坊地区850 hPa也是明显的辐合区,从垂直速度剖面来看,潍坊地区850 hPa以下均为较强的上升运动区,上升运动层厚度达到250 hPa以上。所以16日夜间出现了大范围的雷暴大风天气。

Figure 3. 850 hpa divergence at 20:00 on April 15

图3. 15日20时850 hpa散度场

各个对流参数,如CAPE、SI、LI、SWEAT、0~6 km垂直风切变、假相当位温、K指数、散度、垂直速度等物理量的合理配置是冰雹和雷暴大风预报的重要指标,与4月气候背景下阈值较为一致。较强的水汽、动力条件是冰雹和雷暴大风发生的重要条件。

2.5. 多普勒雷达回波特征分析

从潍坊雷达组合反射率分析,4月15日21时前,我市上游淄博、滨州和东营境内有东北西南向带状回波生成,回波特征为层云回波包裹着若干积云回波,带状回波整体向东移动,强度最大达60 dBZ,移动速度约为40 km/h,此时55 dBZ以上的强回波较为分散。21:07带状回波前沿由于雷暴出流形成窄带回波,出现了东北西南向的阵风锋,向东南方向移动进入我市寿光境内,从径向速度图0.5˚仰角可以看到寿光北部有大的风速区,最大入流速度为26 m/s,径向速度图零线为东北西南向,此时寿光西北部由南风转为北风,地面自动站出现了9~10级的西北大风,此时未出现降雨。21:31随着带状回波整体东移,55 dBZ以上的强回波逐渐合并,范围进一步扩大,受其影响我市北部地区多个站出现8~10级的雷暴大风,随着回波东移南压,大风区域也向我市中南部扩散。21:43有一55 dBZ以上的强回波北段进入寿光市区,回波最强达61.5 dBZ,回波顶高最高为8.1 km,垂直累积液态水含量(VIL)最高达11 kg∙m−2,从径向速度图上可以看到在低仰角,寿光境内有明显的风速辐合,6.0˚上有明显的风速辐散,这种低层辐合高层辐散有利于上升运动的加强与维持,对于出现冰雹是有利条件,21:50前后寿光部分地区出现了冰雹。此时带状强回波南端进入青州后,垂直累积液态水含量(VIL)最高达11 kg∙m−2,同时回波顶最高达到10.3 km,青州西部受其影响也出现了冰雹天气。

22:00强回波继续东移进行潍坊城区西部,此时60 dBZ以上的强回波范围略有扩大,最强达62 dBZ,垂直累积液态水含量(VIL)最高达8.5 kg∙m−2,从风暴属性表和风暴趋势(图4)可以看到,潍坊城区西部冰雹指数并不高,最大反射率因子从50 dBZ升至60 dBZ左右,最强反射率因子所在高度逐渐下降,说明空中的冰晶混合物在下落,22时前后潍坊市区西部一带出现了小冰雹。22时之后,随着强回波继续东移,我市城区出现雷雨和8~9级的雷暴大风,于此同时北段回波强度开始逐渐减弱,南段回波进入我市临朐、昌乐后强度维持,但是55 dBZ以上的强回波范围逐渐减小,所以我市南部出现的雷暴大风普遍比中北部县市区风力小一个量级,最大阵风在8级左右。至23时前后,回波进入我市安丘、高密和诸城,回波强度进一步减弱,出现了7~8级的雷暴大风,部分地区有雷雨。整个强对流过程从21时持续至23时前后为,受强回波影响,我市大部地区主要出现8~10级的雷暴大风,市区西部、寿光、青州、昌乐和临朐等地出现局部冰雹,大部地区出现雷雨,降水量不超过3毫米。

3. 数值预报检验

东北冷涡是东亚中高纬度大气环流中的重要组成部分,也是我国东北地区所特有的重要天气系统 [5]。本次过程降水主要集中在15日夜间,对比实况和预报产品可以看出各家产品对本次过程比较一致,均预报全市有雷雨或阵雨天气,对于起止时间整体把握较好,均报出了降水时段在15日20时至16日08时;各家数值产品预报平均降水量均在5毫米以下,没有短时强降水。其中上海中尺度模式预报我市南部降水量较大为6~7毫米,NCEP全球模式预报我市北部降水较大为4~5毫米。GRAPES全球模式和欧洲中心模式预报降水量均匀,分别为在1~2毫米和3~4毫米。综上,本次降水过程上海中尺度模式对降水分布和量级的预报与实况最为接近。

4. 结论

1) 此次强对流天气过程是在高层冷平流和低层冷涡槽线的共同影响下发生的,地面冷锋为对流天气的产生提供了触发条件。

2) 下暖湿上干冷的不稳定层结和低层辐合、高层辐散的配置加剧了不稳定能量的释放和抬升运动,为强对流天气的产生提供了有力的条件。

3) 受北支槽影响,上空无明显水汽通道建立,造成此次强对流过程降水量不大、冰雹范围和尺寸较小。

4) 多普勒雷达回波资料分析表明,具有回波强度55 dBZ以上、顶高8 km、垂直累积液态水含量(VIL) 11 kg∙m−2等特征的带状回波可以产生冰雹、雷暴大风等强对流天气。回波特征为层云回波包裹着若干积云回波的带状回波,可用于强对流天气的提前预警。