1. 引言

“风马牛不相及”是日常生活中的一个常用成语,“比喻事物之间毫不相干” [1]。该成语出自《左传·僖公四年》:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也,何故?”( [2], p. 236)面对中原霸主齐桓公纠合卫、宋等国军队的南下之伐,楚国一方面调集军队严阵以待,一方面遣使问责,在委婉含蓄的唇枪舌战中为后世留下了这一经典成语。

应该说,在具体的言语环境中,“风马牛不相及”这个成语的整体意义不难理解。但是,其中的“风”,究竟所指为何,在时隔两千多年的今天,众说纷纭。综观近九十年来的研究成果,主流说法有三:一是“牝牡相诱”说;二是“因风而走”(“风向”)说;三是“放逸、走失”说。此外还有诸多不同观点:“自然界的空气流动现象”(名词)、“八卦中的‘巽卦’”(名词)、“具有文化学意义的‘凤凰’”(名词);“风吹”(动词)、“放牧”(动词)、“像风一样四散奔跑”(动词);“处于发情期的”(形容词)。说法多,存在问题也不少,“风马牛不相及”之“风”究竟所指为何,至今没有确论。有鉴于此,在指明三种主流说法所存问题的基础上,尝试着借助统计语言学、文字学、意象图式等语言学理论和方法,对“风马牛不相及”中的“风”,做出新的解读。

2. 主流说法中存在的问题

2.1. “牝牡相诱”说存在的问题

“牝牡相诱”说源自孔颖达疏所引服虔言:“牝牡相诱谓之风”( [3], p. 201)。今人在此基础上进一步论证,思路有二:一是从“风马牛不相及”之“及”的“婚配、嫁娶”以及“男女交欢”义,断定“风”字当以“牝牡相诱”解为确1。二是从后世“风”字所包含的“两性相悦”之内涵,判定“风马牛不相及”之“风”释为“牝牡相诱”可信2。

此说存在的问题是:首先,“风马牛不相及”之“及”并不表示“交欢”义。《宋书》中存在“风马不接”一词,《汉大成语词典》认为其“犹风马牛不相及” [1]。作为同义成语,“风马不接”之“接”对应着“风马牛不相及”之“及”。若“及”表示“交欢”义,“接”理应也表示“交欢”义。但是在“接”的众多义项中并没有“交欢”义,故此处的“及”并不表示“交欢”义,释“风”为“牝牡相诱”难为确解。其次,后世词汇中涉及“情爱”义的“及”和“风”只与“男女相悦”有关,例如“风话”“风流韵事”“争风吃醋”等。这些词汇当中的“风”,都是对人类男女间情爱之事的一种委婉表达,并不能用来指称动物“交配”3。再者,“风”释为“牝牡相诱”会导致组成该成语的词法不符合汉语的语法规范。后世存在“风马牛”“风马”“风牛”等与“风马牛不相及”同义的词汇。倘若“风”释为“牝牡相诱”,“风马牛”等则都成为了由不及物动词与名词搭配而成的词汇,并且组成该词汇的不及物动词成分还位于名词成分之前。这种语言结构,显然是不符合汉语的语法规范的。最后,哪怕“风”具有“牝牡相诱”义,在庄重严肃的外交场合,用动物交配之事来比喻齐楚相距遥远,显得十分粗俗和失礼,显然不符合当时的语境,更不符合《左传》外交辞令“刚柔得体”的语言风格。故此说存在诸多问题,难以为确。

2.2. “因风而走”(“风向”)说存在的问题

“因风而走”(“风向”)说源自宋人俞文豹之说:“牛马见风则走;牛喜顺风,马喜逆风。”今人在论述此说时,大体皆用俞说,思路有二:一是从古代文献中二次引用俞说,断定“因风而走”(“风向”)说正确。例如:沈怀兴文《释“风马牛”》(2004)引明代周梦肠《常谈考误》卷四:“俞文豹有云:牛马见风则走;牛喜顺风,马喜逆风。南风则牛北而马南,北风则马北而牛南,相去遂远,正如楚处南海、齐处北海也,故曰不相及” [4]。其所引明代张存绅《雅俗稽言》卷二十所引也大致如此。二是参照养牛老农和骑兵同志的生活经验,认为牛和马确有因风而走的习性,以此来验证俞说,由此进一步得出:“风”释为“因风而走”或“风向”正确4。

此说存在的问题是:首先,俞说不可考,所有引用者大体皆云“曾闻宋人俞文豹之说”,无法给出确切来源。没有确切的文献来源,此说就只能是传闻,而不能是确凿的证据,可信度不高5。况且所引皆出自俞文豹一人之辞,孤证难成。其次,从《左传》的语言使用特点来看,“因风而走”说也不能成立。假如“风”释为“因风而走”,此句便是一个蒙后省的句子,并且还是一个连动句(单句)。纵观《左传》全书,运用蒙后省的句子都是复句6。释“风”为“因风而走”,显然违背了《左传》中蒙后省的语言运用规律。再次,对于马、牛在风中的走动方向,兰州大学的学者却发现:牛马在大风中会有不同的表现,牛逆风而行,马顺风而走 [5]。此说与俞说正好相反。且不论运用经验来解释词义是否得当,牛马的习性问题本身就有着不同的看法,使用存在争议的观点来论证,实在不妥。因此,“因风而走”(“风向”)说也存在不少问题,难为确解。

2.3. “放逸、走失”说存在的问题

“放逸、走失”源自杜预注:“楚界犹未至南海,因齐处北海,遂称所近牛马风逸。盖末界之微事,故以取喻”( [3], p. 201)。今人大抵从音韵、文献例证、历代训诂大家的注释、语境等角度进行进一步的分析论证,几乎所有支持此说的文献都无外乎于此7。

此说虽然看起来言之凿凿,但所引训诂大家的注释中存在循环论证的问题。例如支持“放逸、走失”说的李玉平,在其文《“风马牛不相及”训辨》中以《尚书·费誓》中的“牛马其风”来训释“风马牛不相及”。而对于《尚书·费誓》中的“牛马其风”,孔颖达则以“唯是风马牛不相及也”作解,依杜预注训为“走失”( [3], p. 201)。仔细分析下来,确实存在循环论证的问题。另外,支持此说的李玉平所举《左传》中的文献例证也还有值得商榷之处。根据语境,“城濮之战,晋中军风于泽,亡大旆之左旃”中的“风”应当解释成“遭遇大风”,而不是“走失”。“晋中军”在遭受大风之后,匆忙撤退到避风处,才可能会发生丢失“大旆之左旃”的情况。故此说也存在一定程度的瑕疵。

3. 研究新视角下的“风”

3.1. 统计语言学视角下的“风”

“风马牛不相及”之“风”的三种主流说法,在同时代及相近时代的文献中能否找到其他用例呢?如果能,那就是最好的佐证;如果不能,那就是孤证,是值得怀疑的。

沿此思路,从先秦这一共时语言层面出发,搜集整理出《左传》《谷梁传》《公羊传》《国语》《尚书》《战国策》《周礼》《仪礼》中所有“风”的用例,再利用Microsoft Excel软件统计不同词义下“风”的具体用例情况。然后将得到的所有用例全部导入WordArt在线词云生成工具,绘制出上述8部典籍中“风”全部用例的词云图。

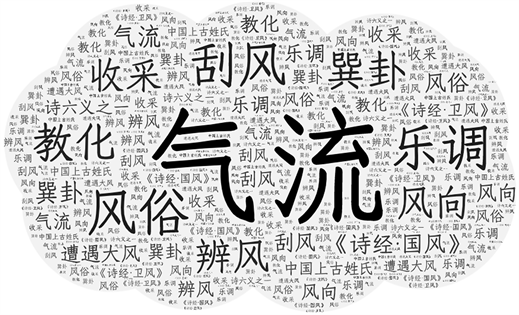

Figure 1. Word cloud diagram of all use cases of “Feng” in 8 ancient books

图1. 8部典籍中“风”全部用例的词云图

对语言进行统计研究,是语言研究当中的一种重要方法。采用定量方法进行研究并不等同于只是罗列数值计算所得到的结果,而是希望借助定量的统计结果进行更深入的分析与研究 [6]。定量统计得到的词云图既能够完整地显示上述8部典籍中“风”全部用例情况,又能够直观显示“风”在上述8部典籍中的高频用例,更有助于利用统计数据来揭示语言内在的固有规律。

最终的统计结果显示:在“风”的全部87个用例当中,无论是“牝牡相诱”义,还是“风向”“因风而走”义、“放逸、走失”义,在《左传》《谷梁传》《公羊传》《国语》《尚书》《战国策》《周礼》《仪礼》《尚书》《左传》《国语》中都找不出另外的用例。由此,有关“风”的三种主流说法都成为了孤证,其可信度大大降低。这是因为,“如果我们所作的词义解释只在这一处讲得通,在别的书上再也找不到同样的意义,那末,这种解释一定是不合语言事实的” [7]。不仅如此,统计结果还表明,诸如“具有文化学意义的‘凤凰’”(名词)、“放牧”(动词)、“处于发情期的”(形容词)、“像风一样四散奔跑”(动词)这类词义也没能找到其他用例,因而这些说法都是很值得怀疑的。

值得注意的是,在上述8部典籍当中,表名词性的“自然界的空气流动现象”(图1中简称“气流”)义的“风”用例最多,共47例,约占用例总数的54%。既然“风”用其本义的情况最多,那么“风马牛不相及”中的“风”是否也有理解成本义的可能性?虽然统计数据不能够直接代表语言实际的使用情况,但是它还是能够揭示语言的内在规律性。因此不能武断地予以肯定或否定,而是留待后续分析。除此之外,表名词性的“八卦中的‘巽卦’”义的“风”在《左传》中共6例,释“风马牛不相及”之“风”为“巽卦”似乎有了另外的依据。但是,《左传》中“风”释为“巽卦”义时,一般都是与其他卦象对举,或者有占卜的相关语境。而“风马牛不相及”之“风”,是出现在楚国使臣与齐相管仲的外交对话当中,并没有占卜的语境,也并未提及《周易》、卦象等等,若释为“巽卦”,不符合《左传》中释“风”为“巽卦”的一般规律。因而,“巽卦说”不能成立。

3.2. 文字学视角下的“风”

既然3种主流说法都不可避免地成为了值得怀疑的孤证,那么借用其它视角能不能在“风”的词义系统中寻求到适合的释义呢?统计语言学视角下的研究结果已经表明,“风”的“气流”义需要重新接受考量。但是,假如此处的“风”取“气流”义,成语“风马牛不相及”又何以喻指“齐楚两国相距遥远”以及“事物之间毫不相干”呢?如果从文字学的角度来看“风”,就可以发现一些端倪。

3.2.1. 怪象:一个“没有”文字记录的核心词汇

“风”,作为汉语的核心词汇之一,应当是日常生活中十分常用的词汇。但是在我国目前已知的最早的成熟文字甲骨文当中,却并没有专门的字形来表示“自然界的空气流动现象”义的“风”。显然,在对“风”的进行认知并进一步用文字来记录相关概念时,中国古人遇到了些许困难。风本身无形无色,难以直接用肉眼进行观察并认知,但这并不意味着古人对“风”完全没有认识。《逍遥游》中用“是鸟也,海运则将徙于南冥”来描述大鹏乘风飞行。旧注一云:“运,动也。海濒俚歌有‘六月海动’之语,海动时必起大风,鹏则成此风而徙于南冥也” [8]。也就是说,在《逍遥游》里,中国古人感知风与认知风的方式,是借助对海浪升腾运动的观察。可以推知,中国古人眼里的“风”,是一种体现在其他物体上的现象 [9]。中国古人对风的认知,需要依靠与风相关的事物来完成,并且由此产生“动而生风”的思维模式。而这种思维模式,恰恰与“风”的文字表达有着密切的关系。

3.2.2. 凤动生风,风凤同源

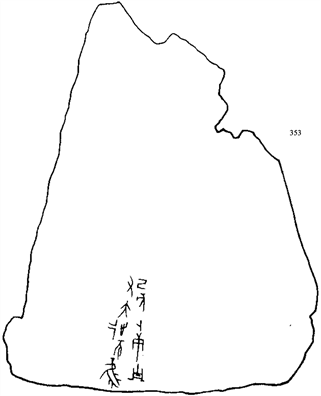

“风”本身无形无色,无论使用象形、指事、形声、会意中的哪一种方法来造字,都是非常困难的。而中国古人巧妙地运用“动而生风”的思维模式,以解决“风”难以用文字来表示的问题。从甲骨文中可以发现,中国古人借用了“凤”的字形来表示“风”。郭沫若引王国维语释“凤”:“从隹从凡,即凤字,卜辞假凤为风” [10]。刘钊(2019) [11]、徐中舒(2014) [12]、落合淳思(2014) [13] 也都认可“卜辞用‘凤’为‘风’的说法”。“风”和“凤”在字形上认同为一字是没问题的,也就是说:甲骨文中“风”“凤”同源。在图2所示的甲骨中,“己亥卜庚子又大延不凤”一句,便是借用“凤”的字形来表示“风”。

但为何偏偏借用的是“凤”的字形而不是其它的字形来表示呢?原来,中国古人具有“凤动生风”思维模式。谢信曰:“或以为凤之翼大,其飞生风,故借凤为风” [15]。谢信的看法是正确的。文字的构造原理表现出它的时代观念和思维方法 [16]。因此,“凤动生风”的思维模式,可以从甲骨文字当中观察得知。在图3所示的甲骨文中,风(凤)字字形的主体部分两旁,有4根小竖线。它们所表示的,恰恰是凤鸟飞过天空时在两翼产生的风,整个字形所展现出来的正是中国古人“凤动生风”的思维模式。相关的文献记载同样可以予以佐证。《师旷禽经》:“凤禽,鸢类,越人谓之风伯,飞翔则天大风” [17]。可以确定,中国古人的确具有“凤动生风”思维模式,这种思维虽然是非科学的神话思维,但它与中国古人的认知水平相契合。中国古人的汉字创造也与当时相对原始的认知能力相关。

Figure 2. The use case of borrowing “Phoenix” as “Feng” in oracle [14]

图2. 甲骨文借“凤”为“风”用例 [14]

Figure 3. The word “Feng” reflecting the thinking mode of “phoenix moves to create wind” in oracle bone inscriptions [18] 8

图3. 体现“凤动生风”思维模式的甲骨文“风”字 [18] 8

3.2.3. 凤凰神鸟,司掌大风

中国古人既然“凤动生风”的思维模式直接导致的认知结果是:凤鸟成为了司掌大风的风神,凤鸟被赋予了崇高的神性。《说文解字》中说:“(凤)过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿风穴,见则天下大安宁”。文选注引许慎曰:风穴,风所从出也 [19]。中国古人认为风穴是风产生的地方,风穴又是凤凰的栖息场所,因而“凤”也就顺理成章地变成了主宰大风的神鸟。《说文解字》:“凤,神鸟也” [20]。《玉篇》:“凤,浮讽切。灵鸟也” [21]。从“凤”字的甲骨文字形当中,就可以直接觉察到中国古人对凤鸟的崇拜之情(图4)。

Figure 4. The oracle bone inscriptions of the word “Feng” [18] 9

图4. “凤”(风)字甲骨文字形 [18] 9

“凤”字的甲骨文字形大致有3种:第一种字形是象形字,其外观形似一只羽毛修长的鸟,例如①号字形;第二种字形是在第一种的基础上增加充当声符的“凡”字,“凡”与“风”在当时语音是相近的,故“凡”作声符,例如②号字形;第三种字形是在第一种的基础上增加“兄”字,例如③号字形。而暗含中国古人对凤凰神鸟的崇拜思想的,恰恰是具有部件“兄”的甲骨文字形。呈现跪姿的“兄”字,生动形象地传达出古人向凤凰神鸟祝祷时的虔诚与恭敬,体现出古人对凤凰神鸟的崇拜思想。

“凤”的异体字也可以证明:在中国古人的思维里,“凤”具有神性。“凤”的异体字“鴌”是一个会意字,由“天”和“鸟”组成。“凤”,在中国古人的眼里,即是天上的神鸟。“鴌”字的产生,没有客观的现实根据,而是中国古人神话思维的产物 [22]。

3.2.4. 风之神性,源于神鸟

凤鸟即是“风神”,可以司掌大风,因而中国古人对凤鸟的崇拜也就自然而然地延续、转变成对“风”的崇拜。《诗经》当中就存有关于祭祀四方风神的记载。《诗经·小雅·甫田》:“以我齐明,与我牺羊,以社以方” [23]。方,迎四方气于郊也 [23]。在《甫田》所描述祭祀活动当中,四方风神与土地神的祭祀都得到了相当高程度的重视。由此可见,中国古人思维里的“风”同样也是具有神性的。而这种神性,则是凤鸟神性的遗存。在商周及春秋早期,古人虽然已经认识到“风”这种自然界的空气流动现象,但是由于处在原始而迷信的时代,难免受到认知的局限,没有办法科学、客观地认识到“风”是由空气的流动而产生的,转而将“风”视作自然与神性的复合体。后来,哪怕古人也已经能够开始客观地看待“风”的形成过程,但是,抽象的和一般的概念一经形成,任何东西也不能阻止它们在自己身上保留着属于前一时期的仍然可辨的痕迹的因素 [24]。中国古人认知中“风”的神性,依然在比较长的时间内,保存在当时人们的思维当中。

从文字学的角度可以发现,“风”在《左传》成书的时代还保有神性的色彩。至此,“风马牛”不相及的原因终于水落石出。先秦时期的“风”是自然性与神性的统一,所以在古人看来,具有神性的“风”和没有神性的“马、牛”之类当然不能相提并论。因而楚使借“风马牛不相及”来比喻齐楚两国地理位置相隔极其遥远,便是十分符合古人的认知观念的。后世也由“风马牛不相及”引申出“比喻事物之间毫不相干”的含义。“风马牛不相及”之“风”,我们认为就是表示其为本义,即“自然界的空气流动现象”,只不过那时的“风”还保有“凤”的神性色彩。

3.3. 认知语言学意象图式理论视角下的“风”

搞清楚“风马牛”为何不相及的原因,还有一个问题没有解决:为什么“风马牛不相及”可以喻指“齐楚两国距离遥远”并进一步喻指“事物之间毫不相干”呢?认知语言学当中的意象图式理论正好可以用来解释原因。意象图式理论是认识语言学中的一个重要理论,用于解释人类构建隐喻和理解隐喻的机制。它是认知过程中一种反复出现的“前概念”结构,是建立起理解与推理的型式 [25]。意象图式是全人类共有的认知结构,是理解隐喻的关键 [26]。基本的意象图式可以分为:容器图式、路径图式、连接图式、中心–边缘图式、部分–整体图式等 [26]。“风马牛不相及”中的隐喻,自然也可以用意象图式理论来解释。从文字学的角度已经得知,在古人的认知当中,“风”是具有神性的,而“马、牛”是没有神性的,只是一般的“物”。“风”和“马、牛”在概念之间存在“不可逾越的鸿沟”,在意象图式上体现为“不相连”。因而,运用连接图式进行认知的古人,自然会认为“风”和“马、牛”是“不相及”的。恰恰是这种“不相及”的认知图式,在源概念(风和马牛不可同日而语)向目标概念(齐楚两国距离遥远、事物之间毫不相干)的映射过程当中发挥了关键的作用,为理解抽象概念提供主要依据,使得隐喻能够被参与交际的双方所理解。于是,“风马牛不相及”在外交场合中被楚国外交官用来隐喻齐国与楚国在地理位置上没有联系,暗示齐军南下入侵楚国的不正当性。隐喻的出现既符合当时的语言环境,又符合《左传》外交辞令“含蓄委婉、刚柔并济”的特点,同时符合人类的认知模式。至此,我们进一步确认:“风马牛不相及”之“风”,表“自然界的空气流动现象”之义,但保有一定的的神性色彩。

4. 神性风并非孤证

“风”释为保有神性的“气流”不仅仅在“风马牛不相及”处讲得通。在《左传》当中还有其它例证可以说明,“风”在《左传》成书的时代依然是神性和自然性的结合体。《左传·隐公五年》:“夫舞所以节八音而行八风”( [2], p. 28)。孔颖达疏云:“更说制乐之本,节音行风之意”( [3], p. 61)。具有自然属性的“风”何以有“意”?答案不言自明:有“意”之风,是具有神性的自然之风,“风意”即是神意的体现。如此看来,“风”释为保有神性的“气流”义,并非孤证。

5. 结语

立足于将“风马牛不相及”的“风”还原到其所处历史时代,通过统计分析,发现无论是《左传》还是《谷梁传》《公羊传》《国语》《尚书》《战国策》《周礼》《仪礼》,“风”都没有学界所说的“牝牡相诱”“因风而走”(“风向”)或“放逸、走失”等义的其他用例。基于此,结合“风”与“凤”二字之间的渊源关系,加之以意象图式理论的进一步印证,我们得出与目前三种主流说法的不一样的结论:“风马牛不相及”的“风”为名词,表“自然界的空气流动现象”之义。值得注意的是,此时的“风”,刚脱胎于殷商时代的“凤”,还保有神鸟“凤”的神性色彩。所以,在以外交辞令见长的《左传》中,楚国使者将之与实际生活中常见的非神性的动物“马”“牛”图画式的列队出来,事实上要表达的是:“神”的“风”与“非神”的“马”“牛”,怎能相及?

NOTES

*通讯作者。

1代表者为李秀强《清华简〈楚居〉与“风马牛不相及”之“及”》(2019年)。

2代表者为单侠《释“风马牛不相及”之“风”的涵义》(2007年)。

3同为先秦时期文献的《诗经》《国语》,也未发现“及”用来指称“动物交配”的例证;表“情爱”义的“及”都是用于指称“男女交欢”。

4代表者为曹新尉《“风马牛不相及”的思考》(2014年)和常评文《如何注释“风马牛不相及”》(1980年)。另,常平文中所引《幼学故事琼林》:“牛马见风则走,牛喜顺风,马喜逆风”,盖亦出于俞文豹之说。

5在相同时期的不同文献中,所引俞文豹之说甚至有相互矛盾之处。如明代周祈《名义考》卷十:“俞文豹曰:牛马见风则走;牛喜顺风,马喜逆风。南风则牛南而马北,北风则牛北而马南,相去遂远,正如楚处南海、齐处北海也,故曰不相及。”周祈与同处明代的周梦肠、张存绅所引俞说在文意上正好相反,这恰恰说明,前人所引俞说仅仅是道听途说,不可轻信,亦不可将其视作确凿的证据。

6《左传》中蒙后省的用例很少,仅有3例;且出现蒙后省的句子都是复句而不是单句。

7代表者有李玉平《“风马牛不相及”训辨》(2000年)、吴宗海《关于“风马牛不相及”》(2005年)、马跃《也谈“风马牛不相及”之“风”》(2014年)、任今梦《“风马牛不相及”训辨》(2016年)、牛彬彬《“风马牛不相及”中“风”的意义浅析》(2016年)。

8字形见于《甲骨文合集》中华书局2001年版,第1122页。

9字形①②③:《甲骨文合集》中华书局2001年版,第1879、3693、3392页。