1. 语言政策

语言是人类活动和人际交流的核心,是实现沟通的重要桥梁,人类活动和生活离不开语言;同时,人类进步带来了语言发展,而语言发展受国家社会因素影响,其中包括国家政策的影响。

政策是指国家政府或政党在某个特定的历史时期为达到某种目的而专门制定的一种行为准则 [1]。所以,国家或者立法机构必须按照本国实际情况制定适宜的政策。

1.1. 语言政策界定

语言政策是国家政策的重要组成部分,对维护祖国统一和促进社会发展发挥着不可或缺的重要作用,语言政策受国家政治、经济、社会、文化等多方面因素影响。

一个国家在制定语言政策时,最先考虑本国语言,很少甚至不会提及外语,这体现了语言的国家主体意识 [2]。比如,在我国《中华人民共和国宪法》明文规定,汉语是中国民族语言。显然,语言政策受国家法律保护,体现了国家对民族语言的捍卫和保护。

语言政策关乎国家和民族切身利益,与国家和民族的繁荣昌盛和长治久安有着密切联系,国家自然十分重视该问题 [3]。国家借助立法的形式或通过政府机构等手段鼓励或阻止人们使用某种语言。某些语言政策属于保护区域性语言和少数民族语言,用来确保人们有使用语言的权力,确定使用语言的方式和人们获得语言技能。我国语言政策具有“主体多样性” [4],即国家推广全国通用的普通话,各个民族有使用和发展其语言文字的自由,以保持语言多样性。

1.2. 语言政策的发展历程

我国语言政策发展大致分为四个时期,1949到1986年,语言政策的形成时期,这段时期,我国“实行文字改革和语言规范政策”;1986到2000年,属于语言政策的发展期,“实行语言文字规范化、标准化、信息化政策”;2000到2006年,属于成熟期,“实行语言立法政策”;2006年至今,属于拓展期,“实行构建和谐语言生活、语言服务和国家语言能力提升政策” [5]。比如,2000年,我国颁布首部《国家通用语言文字法》,这是我国第一次以明文法律形式颁布与语言政策相关的法律。

我国国内语言政策学科发展相对滞后,主要原因是大多数人不了解语言政策这门学科的重要性,将其归为国家领导和政府的事情,最终导致学界鲜有人研究且国内缺乏精通语言政策的领军人物 [6]。然而,语言政策与规划发展了七十多年,逐渐出现专门的语言政策研究机构,近几年,该学科也越来越受到学界关注。

2. 翻译政策

人类语言和人际交往一出现便开始有了翻译活动。翻译无处不在,可不断满足不同语言国家在经济、文化、科学等各个领域的交流,是“一种重要的交际方式” [2],在“人类文明发展史上有着重要的促进作用” [7]。

2.1. 翻译政策界定

“翻译政策”这个词最先由Holmes于1972年在其论文《翻译学的名和实》中提出,他将“语言政策”引入到翻译学这门学科中,但他并未明确为“翻译政策”定义。他认为,在一个特定时期或某种特定文化中,翻译政策这方面的研究应做到为译者、翻译和译作提供符合当下社会地位且合适的建议 [8]。

随着时代进步和翻译学发展,Toury认为“在某个时期或某种特定文化或语言中,翻译政策在译者译入文本类型或译者选择何种译入文本方面,起到决定性作用” [9]。他着重区别了“翻译政策”和“翻译规范”二者的联系。Munday认为,“翻译政策”与国家意识形态密切相关 [10]。

黄立波和朱志瑜阐释:“翻译政策是由官方或民间机构就翻译问题所做出的讨论、陈述或行动方案” [11]。腾梅认为“翻译政策”是指一切与翻译有关的政策 [12]。

笔者认为,翻译政策应由官方政府或组织为翻译发展所制定的规定或指导性方针。

2.2. 翻译政策的发展历程

历经几十年,翻译政策研究,仍处于初期阶段,未取得较多学术成果。然而,国内陆续出现关于翻译政策的研究和召开了几次学术会议,这说明“翻译政策”有关的研究有极大发展空间的可能性 [13]。同时,这有助于翻译政策学科深入研究和壮大。

早在21世纪初,刘宓庆便将“翻译政策”引入至翻译研究中,将“应用理论”中的“价值理论”分为两部分:“翻译批评”和“翻译政策” [14]。

我国国内较早、全面地对语言政策进行研究的学者是腾梅,1982年,发表博士论文《1919年以来的中国翻译政策》,2009年,出了一本以其博士论文题目为名的专著,2013年,她写了一本书籍,名为《中国翻译政策》,2014年发表期刊《翻译政策研究及其对当下中国的借鉴意义》,这无疑为我国翻译政策研究锦上添花。

关于翻译政策的研究成果还有:元朝口译方面的翻译政策、晚清时期的翻译政策和抗战时期重庆翻译政策研究等,这对我国翻译政策的研究有着开拓性和引领性作用。

2.3. 翻译政策的重要性

在经济全球化和改革开放社会背景下,我国逐步成为国际型国家,大力坚持开放政策和中国文化“走出去”原则,这对我国的翻译事业发展来说,是个十分有利的环境 [15]。

翻译政策只是在不同国家或不同历史时期所起到的影响作用迥然不同。很多国家会通过政府或官方组织制定翻译政策来制约、监督翻译活动,发展国家文化。如土耳其国家通过制定合适的翻译政策以促进国家现代化进程和丰富其民族文学 [12]。

在我国翻译史上,翻译政策必然会直接对翻译活动产生影响。翻译活动能否促进本国文化多元化发展和本国文化的开放与走出去,能否促进国家翻译市场有效性和良性运行机制,这无不与翻译政策密切相关 [16]。例如,我国唐朝盛行翻译佛经;清朝出现大量的经典翻译作品,如《论语》以及小说翻译《封神演义》等。

翻译政策除了在翻译活动方面起引领性作用外,还可增多我国双语或多语型翻译人才;同时,国家还设立学校培养这些专业性翻译人才;甚至,翻译政策使得某种翻译作品数量增多且种类繁多,丰富文化多样性。

3. 语言政策与翻译政策的成果研究

笔者在知网上收集了从2012年到2022年的语言政策和翻译政策发表论文数量,对这两项政策进行对比研究,统计数据如下,见图1。

Figure 1. Number of papers on language policy and translation policy published in China

图1. 国内语言政策与翻译政策论文发表数量

图1,明显语言政策方面研究比翻译政策的研究多,且数量遥遥领先于翻译政策。2012年到2022年,这十年间,属于语言政策的拓展时期,我国在语言方面实行“构建和谐语言生活、语言服务和国家语言能力提升政策” [5]。语言政策研究成果丰富,除2015年论文数量最少仅有16篇,其他年份的论文数量都在20篇以上,2014、2016、2018、2020这四年的论文数量将近30篇。而翻译政策的论文数量每年均为个位数甚至没有,在2014、2017、2021这三年论文数量最高,仅为3篇。由此可见,翻译政策研究始终落后于语言政策。

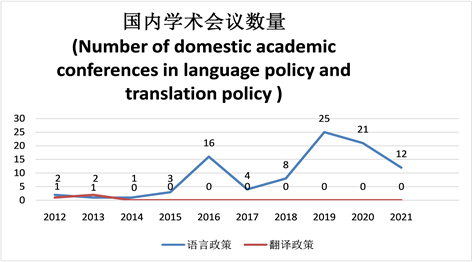

同时,笔者统计了我国语言政策和翻译政策学术会议的数量,见图2。

Figure 2. Number of domestic academic conferences on language policy and translation policy

图2. 国内语言政策与翻译政策学术会议数量

图2,语言政策学术会议每年都有,在2015~2016年和2018~2019年两段期间呈现直线式增长;而翻译政策的学术会议在2012年只有1次,在2013年有2次,从2014到2021年间,一直处于零状态,这说明翻译政策几乎一直被学界所忽略。

同时,对比国内外翻译政策研究成果,笔者在中国知网上搜索“翻译政策”,从1998年到2022年(截止到7月),24年间,国内翻译政策论文成果总数为16篇,学位论文6篇,1本图书,及4次学术会议。而翻译政策的外文文献数量为17篇,最早发表文献时间为1992年,并有5本与翻译政策主题相关的图书。这说明国内外翻译政策研究一直处于初期阶段,学界过少关注翻译政策,但仍具有巨大发展空间。

这些数据表明,翻译政策一直从属于语言政策,始终被忽视,缺乏翻译政策学术研究,这是翻译政策研究一直处于初步水平的根本原因。因此,翻译政策研究很难发展到一定高度和深度。针对国内翻译政策研究不足,迫切需要制定出符合我国当代实情的翻译政策。

4. 语言政策对翻译政策的影响

第一、翻译政策是语言政策组成部分。

事实上,语言问题属于国家战略问题,语言政策为国家政治和经济建设方面服务,语言政策必受国家政治、经济、文化、教育等社会因素的影响,因为“人类具有政治属性,语言是政治统治下的产物” [17]。

腾梅曾指出翻译政策不仅是有形的,而且也是无形的 [12]。即翻译政策可能是国家颁布的明文条例,以官方声明或具体官方文献、会议形式出现,但也可能是政府领导以演讲或官方报纸(如人民日报)等形式出现。不论如何,翻译政策或多或少受国家政治、经济、文化等影响,翻译活动也是如此。

梅赖埃兹(Meylaerts)提到“语言使用规范的制度化必然包含着翻译规范的制度化” [18]。换句话说,翻译政策从属于语言政策,必须遵从语言政策所蕴含的语言文化背景和社会意识形态。这不难看出,翻译政策及翻译政策下的翻译活动均受语言政策的深远影响。

如González Núñez所说,从翻译角度来探讨语言政策,常面临尊重原著真实性与尊重国家语言政策及社会意识形态的抉择,须找出一个折衷的解决方案。由此,翻译政策自始至终深受语言政策的影响。

第二、语言政策决定外语教育政策和翻译政策。

翻译事业随社会变化和语言发展而变化,若语言政策发生改变,那么翻译政策也随之而变,翻译方向或者翻译语言也会产生变化 [19]。早在新中国成立之时,世界两大敌对阵营(即资本主义和社会主义)开始形成。中国在全球与其他国家处于政治隔绝的背景下,做出了一大重举即加入社会主义阵营,为学习苏联模式和增强中俄两国的交流,我国将俄语视为第一外语,自然重视俄语教育和俄语翻译,市面上出现大量苏俄翻译作品。后来,两国关系紧张、直至破裂,我国与西方部分国家建交,便开始逐步重视英语,逐步开展英语教育。所以才会出现大量英、美翻译作品。

5. 翻译政策存在问题及展望

21世纪以来,新时代背景下,我国已成为世界第二大经济体,国际交流越来越频繁,只有借助翻译才能实现两国或多国沟通、交流,只有通过翻译才能传播中国文化、中国思想和中国智慧,也只有翻译才能为我国建设现代化强国和实现中华民族伟大复兴做出贡献,并营造一个更美好、和谐的国际舆论环境。所以,“制定属于中国特色的翻译政策是亟待解决的一个问题,也是学者们不断研究的一个方向” [20]。

然而,目前我国翻译政策研究尚存在一些不足:

一、翻译政策缺乏国家政府关注和重视,学术界难以精准把握翻译政策方向,更无法积极借鉴和汲取国外翻译政策研究的经验,这无疑是个巨大的损失。近来,我国学界鲜有人研究我国翻译政策和国外翻译政策。

二、我国翻译政策只是从属于语言政策,未形成自己独立的系统或完整的体系。学术界召开有关翻译政策会议和发表论文数极少,而语言政策会议频繁。

三、翻译政策没有一个官方标准、完整的定义,学界尚未提供一个公认的“翻译政策”定义,且翻译政策在翻译课程中占有比例极小,学生只能通过课本和老师模糊了解其定义。

四、学界缺乏研究翻译政策的领军人物,且没有一个官方翻译机构研究翻译政策。

总之,我国翻译政策研究在翻译研究领域中地位有待提高,翻译政策是影响翻译过程的一种特殊因素,因此,翻译政策发展空间广阔,亟待更深一步研究。

任何时候,一个国家都需要根据不同的经济、政治和文化等制定出相应的政策,正因我国翻译政策方向存在些许缺陷,所以我国迫切需要制定出能为翻译事业提供建议的指导性和引领性的翻译政策。笔者以为应从以下几个方面着手:

1) 由国家语委与教育部牵头,成立专门翻译机构来组织管理和协调翻译出版工作;

2) 从战略高度及全球化视角来探索和建构具有中国特色的翻译政策体系;

3) 翻译政策既要保持相对稳定性和连续性,又要根据社会因素的变化,相应进行调整和重构;

4) 制定翻译行业的法律规范和政策,明确翻译机构和翻译人员的责任、权利和义务,促进翻译行业健康化发展;

5) 严格规范翻译市场,提高翻译从业人员素质,重视翻译质量;

6) 翻译作品不可盲目追求经济效益,多关注并资助能提升国民素质的、有价值的科技作品及文学作品。

今后,为促进我国翻译事业现代化发展,政府应致力于推进结合中国特色社会主义文化和具体国情、秉着弘扬中国文化和让中国文化走出去,制定出可行性、高效性和具体性的翻译政策,推动我国翻译政策整体化、规范化和系统化,构建具有中国特色的翻译政策体系。