1. 引言

百年未有之大变局和经济社会发展需求,为我国人才培养指明了新的方向。作为人才战略高地的高等院校,在学生的素养培养方面也做出系列探索。学生的“核心素养”是21世纪初世界各国在应对未来社会变革中尤为关注的因素之一。我国教育部早在2014年3月《关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见》中,就首次提出了要制定学生发展核心胜任特征体系和学业质量标准,参照社会主义核心价值观的有关内容,将对学生德智体美全面发展的总体要求进行细化。北京师范大学林崇德教授在研究中强调了培养学生的“六大核心胜任特征”,拓展了国际教育界对学生核心胜任特征的定义范畴(林崇德,2017a)。时勘(2022)在核心素养培养方面进一步强调了强化国家认同、民族自信等元素形成了大学生的八项核心胜任特征。在2020年6月30日中央全面深化改革委员会第十四次会议指出,“在未来的教育评价改革中,将更加重视过程性评价,增值评价,成长评价和综合性评价,而不仅仅是结果评价,达标评价,着力破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾,建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制”,这表明科学的教育评价体系不仅需要科学的评估模型,同时也需要科学的成长评估方法。学校除了讲授传统学业课程以外,还需要承担培养学生核心胜任特征成长的义务,这是当下国内很多学校需要补齐的短板。从上述需求出发,本研究基于核心胜任特征理论,探讨所建立的大学生核心胜任特征模型的有效性,并通过实验设计,探索学生成长百分等级模型(Student Growth Percentile,简称SGP)在结果评价中的应用效果。

2. 核心胜任特征理论的研究现状

2.1. 核心胜任特征的概念和理论

胜任特征(Competency)的概念可以追溯到古罗马时代,当时人们就曾通过构建胜任剖面图来说明“一名好的罗马战士”的属性(McClelland, 1973; Spencer & Spencer, 2008)。本研究确定的胜任特征的概念,主要依据Spencer提出的定义,胜任特征指“能将某一工作(或组织、文化)中有卓越成就者与表现平平者区分开来的个人的潜在特征,它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能——任何可以被可靠测量或计数的并能显著区分优秀与一般绩效的个体特征”(Spencer & Spencer, 2008)。这一概念需要注意三方面的问题:深层次特征、引起或预测优劣绩效的因果关联和参照效标。深层次特征指胜任特征是人格中深层和持久的部分,它显示了思维和行为方式,具有跨情境和跨时间的稳定性,能够预测多种情境或工作中人的行为。我们可以把胜任特征描述为在水面飘浮的一座冰山,水上部分代表表层的特征,如知识、技能等;水下部分代表深层的胜任特征,如社会角色、自我概念、特质和动机等,后者是决定人们的行为及表现的关键因素。只有能引发和预测工作绩效和工作行为的深层次特征,才能说其是胜任特征要素。参照效标即衡量某特征品质预测现实情境中工作优劣的效度标准。本研究中所探讨的“核心胜任特征”凝练于对表现优异者的所具有的个性品质、心理特征以及认知与行为技能的分析结果,由于其本身与效标变量(如成绩、成就等)紧密相关,其客观实效性具有一定的保障。

2.2. 大学生成长的核心胜任特征要求

我国通过高考选拔了大批优秀青年进入高校,这些人中绝大多数成为了祖国现代化建设的人才资源支撑力量。但是,我国高考这种选拔和教育模式具有一定的局限性,在经济建设的初期,在我国极度缺乏知识分子和具有专业技能人才的时代,高考所考察的主要目标:认知或者行为技能的学习能力,具有很大现实意义与高效率的特征。但随着时代的发展,仅仅在停留在认知或行为技能的培养与考察实际上不完全符合“学习”与“成长”的本身意义。如果不积极变革,就容易形成一种僵化的思维与教育模式,即通过应试教育时代的人,无论是成功者还是表现平平者,都很有可能仅仅注重培养子女的认知或者技能,而忽视其他更加重要的因素,这实际上是一种教育资本的代际传递现象。在我国,在应试教育模式下的受益个体,深知学好知识文化的重要性,于是他们在培养下一代的过程中会特别看重并传递“学习成绩”的重要性,这也潜移默化地引导学生在学习过程中更加关注成绩,而忽视了学习本身的意义。而在应试教育的教育模式下没有受益的个体,因其处于社会环境中,通过社会观察和知觉,亦深知“学习成绩”的重要性,将改变家庭生活的重担压于子女,一切以竭力提高“学习成绩”为核心。事实上,大量的研究证明,“学习成绩”作为效标仅仅与个体的认知和行为能力相关,而个人是否在学习过程中真正获得成长和成功,与学习成绩的关系并没有那么密切,也就是说,在教育的过程中,我们不能为了发展学生的认知和行为能力而忽视大学生群体其他方面的发展与成长。其实,随着时代和历史的发展,我国教育体系存在短板的问题也在逐渐显露出来,这一短板主要由目前的选拔内容、制度和培训方法造成,即培训的内容、模式与国家现代化建设的要求没有完全对位。

“教育要培养什么样的人”这个问题,本质上是面向未来的发问:21世纪的学生需要具备哪些核心胜任特征,才能使他们成功融入未来社会,推动未来社会的健康发展?这是亟待科学研究探索的。近年来,针对“培养什么人、怎样培养人”的问题,我国学者发表了不少有关“核心素养”的研究文章。王洪礼教授认为,当前主要存在的短板问题是,“仁义礼勇、感恩敬畏”等人格的高级素质薄弱,有待提高。林崇德通过核心胜任特征的教育政策研究、国际比较研究、传统文化分析、课标分析以及实证调查等支撑性研究,最终在2017年形成中国学生发展核心胜任特征的总框架,以“全面发展的人”为核心,包括自主发展、社会参与和文化基础三个领域、六项核心胜任特征指标(林崇德,2017b)。

时勘教授组织开展国家社科基金后期资助项目《核心胜任特征的成长评估模型研究》,响应党和国家教育方针的探索,通过深入探讨核心胜任特征的教育理论与成长评估模型的研究方法,以“发展素养教育”为指南来揭示教育理论和实践的短板为突破口,寻求我国教育理论和实践的创新举措的新途径和新方法。为此提出,在教育部推广的《中国学生发展核心素养》的同时,弥补其核心胜任特征设计的不足,补齐教育短板,在学生的核心素养培养中引入新的成长评估模型,以便探索我国素质教育体系的改革创新的新途径。这不仅对于我国教育体制改革的理论探索具有重大的价值,对于教育一线的广大教师的教育实践创新也具有重要的应用价值。

综上所述,学生发展核心胜任特征是推进教育改革的重点内容,学生发展核心胜任特征以“全面发展的人”为核心,包括自主发展、社会参与和文化基础三个领域、六项核心胜任特征指标。学生发展核心胜任特征的指标,需要以关注学生自主发展为基础,强调身体、人格、能力等的全面发展,同时以培养学生成为崇德守法、合作乐群、勇于奉献的社会人为重点,鼓励学生实践创新、积极参与各类社会活动,使其在交往、合作、参与、贡献中成为有责任担当的人。深化基于学生发展核心胜任特征的教育改革,可以从课程标准改革、课程实施、教师培训、考试评价等四个方面入手,全方位多角度对教育各个环节进行优化调整。我们的研究正是上述研究的基础上进行的一定的改进和发展。

2.3. 大学生核心胜任特征模型的提出

本研究通过对国内相关领域的多位专家学者及一线教育工作者的访谈,逐步梳理完善大学生核心胜任特征的框架和内容,并细化各项核心胜任特征的内涵,从而构建出大学生核心胜任特征模型,新的核心胜任特征模型的建构,汲取了林崇德教授提出的“六大素养”的要求,结合了谢小庆教授关于审辩式思维“不懈质疑,包容己见,力行担责”的研究成果,强调简明扼要、直奔“核心”,更好地弘扬中国传统优秀文化、如何在教育过程中体现中国文化自信,特别聚焦于如何用简洁的语言体现于会主义核心价值观内容,使其达到具体化、好领会的程度。考虑到“十九大”倡导“文化自信”和面对困境“抗逆成长”的要求,我们提出了新时代青年应该具有的核心胜任特征要求,即八大模块来突出新时代青少年的核心胜任特征要求,具体内容如下:逻辑推理、事实判断、论证评价、德性宽容、人格健全、责任担当、文化自信、抗逆成长。我们将在严格的实证研究中,来验证这一新的实验模型的成效。

3. 基于学生成长百分等级模型(SGP)的成长评估

3.1. 学生成长百分等级模型的基本思想

目前,主要通过测试来测量学员的能力水平,并通过原始分或位次的变化来评估学员的能力成长情况,这样的成长评估方法,虽然操作比较简单,但也存在诸多问题和弊端。首先,试卷的纵向等值处理难度较大,在实际的操作中难以实现,因而也无法在同一难度水平下测量学员的能力水平;其次,原始分和相对位次的评估方法,虽然操作简便,但也存在一定的局限性,两种方法所能提供的学员个人水平的成长信息非常有限,个体间的对比结果难以解释,无法保证评估结果的公平性。本研究根据大学生核心胜任特征模型编订的测试问卷,引入目前在美国广泛应用的学生成长百分等级(SGP)模型作为成长评估模型,该评估模型屏蔽了问卷难度的差异,通过考察学生在同等能力水平的“学习小组”中的相对位置变化,来评估学生的成长情况,有效地解决了传统的成长评估方法中存在的问题和弊端。

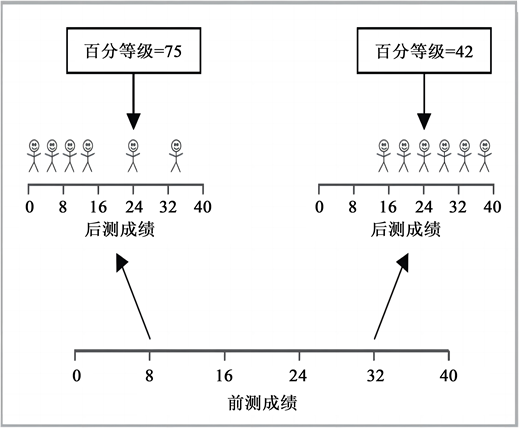

国际上已有发达国家从2018年也开始正式实行《每一个学生都成功》法案(王晓平,齐森,谢小庆,2018),提出学习不仅要追求“达标”,更要追求“成长”,这种从“达标模型”到“达标 + 成长模型”的变化,给我们的改革评价模式也带来了启发。在以往的评价方式中,高水平学生在测试中的相对位次提升难度高于中低水平学生,起点不同的学生个体在学生群体中相对位次的变化相同,并不能说明两者的进步情况一样,强行给出两者进步情况一致的结论显然是缺乏说服力的。为了解决这类问题,学者Betebenner (2011)提出了学生成长百分等级模型,该模型最早应用于学校教育领域,基于学生以往成绩来估计其当前成绩的条件分布,即在同类学生中,其学业成绩所处的条件百分位数为其成长百分等级。这就为我们比较不同起点学生的学业进步提供了可能。随着其理念影响规模的不断扩大,学生成长百分等级模型也逐渐应用在管理、人才测评、绩效考核等领域,学生成长百分等级模型成为了目前国际上使用最为广泛的数学模型。SGP模型通过与同类个体集合的比较可以更加准确地反映其进步情况(如图1所示),如果进步超过了大多数同类个体,说明其取得了较好的成绩;反之,进步低于大多数同类个体,则说明其进步情况不佳。SGP模型的标准界定值在大多数情况下为50,也可以依据具体的需求和情况进行调整,一般而言,若计算得出的SGP分数大于50,则可以认为该个体在同等学力的群体中进步很大,获得了“成长”。

Figure 1. Schematic diagram of SGP model evaluation

图1. SGP模型评估示意图

3.2. 学生成长百分等级模型的统计方法

SGP模型使用分位数回归来描述学生在“先前”测试表现的背景下的“当前”状态。在实践中,“当前”状态要么是可用的最近一组考试分数,要么是一个特别感兴趣的时间点,而“先前”指的是当前时间点之前的一个或多个时间点的分数变量。其原理是根据个人和群体过去的得分,使用回归模型,将个体或群体定位在经验性的“可比较”的参照组中。在Castellano和Ho (2013)之后,在个人层面上,我们将这些度量称为“条件状态度量”(CSMS),因为它们根据给定的过去分数的条件分布来框架个人状态。

Betebenner (2010)将SGP值的运算程式记录在R软件的“SGP”包中,可供调用运算。在统计方法上,SGP值估算过程包括以0.01增量估计100个条件分位数曲面,这些分位数对应于0.005到0.995的分位数。这些分位数曲面代表边界,当观察到当前分数落在两个相邻表面之间的时候,处于期间的学生获得一个SGP值,这个值由这些边界之间的中点分位数表示。以下简单介绍基于B-spline参数的条件分位数运算以及SGP值的产出。

我们使用

表示当前成就分数Y的第τ个条件分位数,这基于给定的前一年成就分数的向量长度,写作

。在SGP模型的计算中,Betebenner (2009)使用B-spline参数来替代传统的线性参数,来解决测试分数的数据中出现的非线性和方差不齐的问题。B-spline要求明确多项式的次数和结点的数量和位置。B-spline的方法的有效性在Schumaker写的书籍(Schumaker, 2007)中得到了很好的解释和评价。

(1)

在(1)式中,

表示由于自变量Xj的作用,前一年j的第h次三次B-spline基本运算。

参数是对B-spline运算控制点的估计。此外,

是截距值。

(2)

在(2)式中,学生i的SGP模型值的操作定义为,与学生“当前”观察分数(y = yi),接壤的拟合条件分位数之间的中点(Betebenner,2010)。其中,Xi是学生i“先前”观察到的分数的向量。例如,一个学生观察到的“当前”分数介于对1/4495和1/4505回归曲面的拟合值之间,那么他的SGP值为50。

4. 大学生核心胜任特征的成长评估的实验研究

4.1. 实验设计

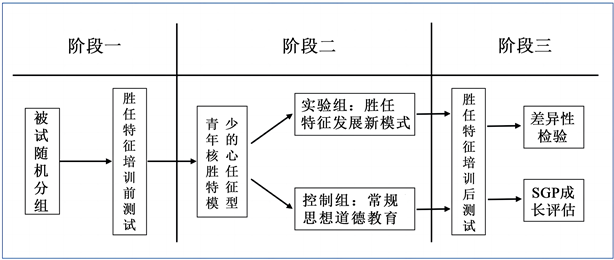

本实验在温州大学进行。鉴于新冠肺炎疫情的影响,本实验采取了网络培训的方式,培训共用了18个课时,共有62名大学生参加了本次培训实验。培训之前,将被试随机分配到实验组与控制组,即实验组31人、控制组31人,各进行三次单独的网络干预培训。对实验组进行干预培训,对控制组进行常规的思想道德教育培训。在同一时间内发放培训资料供双方阅读。通过成长评估模型来衡量实验组学生在干预培训前后的变化情况,并与控制组通过前后测进行比较,以验证干预培训在实验班学生八项核心胜任特征提升方面的作用(如图2所示)。

阶段一:培训前测试。研究者委派专家首先初步对整个实验有一个简洁的整体情况讲解,然后进行大学生核心胜任特征的培训前测试,以获得大学生群体在核心胜任特征各维度上的基线水平。培训前测试所使用的工具为时勘博士课题组开发的大学生核心胜任特征培训前问卷,包括40个项目。

阶段二:核心胜任特征干预培训。在培训前测试完成后进行核心胜任特征的干预培训,培训方式采取线下培训和网络培训相结合的方式,干预培训由一位专业职业心理培训师主持和三位研究助理协助下完成,培训时间与数量为上午和下午上各一场讲座互动培训,共计18个课时,历时一周。培训内容为基于青少年核心胜任特征通用模型的素养发展,在培训过程中,我们采用了汇编栅格方法、智能模拟培训方法和合作型团队等方法进行培训。

阶段三:培训后测试。在干预培训后对被试进行培训后测试,培训后测试所使用的工具为时勘博士课题组开发的大学生核心胜任特征培训后问卷,根据大学生核心胜任特征模型编制而成,包括40道题目。最后,通过百分等级成长评估模型(SGP)来衡量两组学员在个人水平上干预培训前后的变化情况,来验证核心胜任模型以及干预培训模式在大学生核心胜任特征提升有效性方面的作用。

4.2. 核心胜任特征的培训实验过程

根据大学生成长的规律,在吸取已有研究成果基础上,编制完成了八项核心胜任特征的测试内容,它们是:事实判断、假设辨认、论证评价、德性宽容、人格健全、责任担当、文化自信和抗逆成长等。

Figure 2. Framework diagram of the core competency characteristics training model

图2. 核心胜任特征培训模式框架图

双方的测试同时采用核心胜任特征培训前测试问卷,每一套问卷均包括40道题,以0,1计分(答对1分,答错0分),每部分5分,共40分。分别用于前测和后测。培训前测问卷和培训后测问卷的题目各不相同,根据问卷试测的统计检验结果,前测问卷和后测问卷并不存在难度和区分度的差异,两个试卷是基本等值的(参见附件一:核心胜任特征测试的样卷示例)。

4.3. 对比培训实验的样本

采用方便抽样的方法,从网络上选取了曾参加温州大学心理健康网络教育活动的62名大学生作为被试,学生受教育程度覆盖本科各年级学段。采用随机分组的方式,将被试分为两个组:实验组和控制组,每组人数各为31人。

4.4. 培训内容

实验组采用基于核心胜任特征模型的八个学习模块内容,每次2小时:第一部分为认知技能(逻辑推理、事实判断、论证评价),第二部分为人格特征(德性宽容、人格健全),第三部分为社会交往(责任担当、文化自信和抗逆成长)。课后,提供本项目研制开发的《核心胜任特征测试及训练系统》进行个别学习,由于该系统有严格的学习反馈系统,参加者务必自学完所有的培训内容,即网络集体学习的某一课件内容后,才能进入下一系统的学习,所以,这次的课外学习内容设计较为严密,可以保证集体学习和个人学习的一致性。

控制组采用的通用干预培训内容是某高校心理健康教育活动节开幕式的通用网络培训,主题为“抗击新冠肺炎疫情中大学生成长评估研究”,历时1.5小时,全国有1600人左右参加,主要的培训内容为:研究背景、已有的研究基础、疫情初期的研究与对策、疫情中期的研究与对策、疫情后期的全球跨文化比较研究和未来的研究展望等六方面的内容。控制班的31位被试,培训内容主要由高校的政治辅导员进行职业道德教育,以及我们通过网络发放一些有关新冠肺炎疫情的新闻资料,供学生课余时间自行安排学习。

5. 差异性检验和SGP模型分析

5.1. 组间差异:差异性t检验分析

对于获得的数据分别采用了配对样本t检验和独立样本t检验,来进行前后测对比分析。结果表明(如表1所示),首先,我们先检验了实验组与控制组的前测情况,由于对实验组和控制组采用了随机分组的方式,但事后对两组前测进行独立样本t检验分析时,发现实验组前测得分略低于控制组前测得分[t (30) = −2.03, M实前 = 23.16 < M控前 = 25.19, p > 0.01],采用99%的置信度标准,我们认为实验室和控制组的前测得分无显著差异。对于实验组而言,前测得分显著低于后测得分[t (30) = −4.15, M实前 = 23.16 < M实后 = 27.65, p < 0.01];对于控制组而言,前测得分与后测得分不存在显著性差异。此外,实验组后测得分显著高于控制组后测得分[t (61) = 3.41, M实后 = 27.65 > M控后 = 24.00, p < 0.01]。这样,首先,根据后测的成绩检验干预培训的效果,实验组得分显著高于控制组得分;其次,与自身前测相比较,实验组经过干预后,后测得分显著高于前测得分。综上,t检验结果证实,核心胜任特征干预培训是有效的。

Table 1. Pre and post-test t-test of students’ competency characteristics in the experimental control group

表1. 实验组控制组学生胜任特征测试前后测t检验

5.2. 组内分析:个体培训效果的SGP模型分析

根据学生成长百分等级(SGP)模型的原理和对数据的要求,将实验组和控制组的实验数据进行合并,汇总成为原始数据表。本次进行的SGP模型分析是62名被试的测试结果,其中实验组和控制组各31名。根据R的计算结果,运用R语言编程调用SGP数据包来计算被试个体的SGP值。实验组共有18名被试在第二次施测中进步明显(SGP ≥ 50),控制组有4名被试进步明显(如表2所示)。实验结果表明,实验组被试在经过培训干预后,大多数被试(58.06%)均取得显著进步。从SGP检验结果可以看到,干预培训效果再次得到了验证。

Table 2. Distribution of SGP values of subjects in the experimental and control groups

表2. 实验组与控制组被试SGP值分布情况

6. 讨论

6.1. 大学生核心胜任特征模型的有效性

核心胜任特征理论从研究的思路和方法上是科学的,而且按照冰山模型,其不仅关注水上的部分,更加关注水下的部分,这其中有一些是他人所不能简单了解的,有一些甚至连自己都无法了解。我们在核心胜任特征模型的开发过程中,也非常注重对这些内容的研究。根据“Johari窗口”理论,我们在测评的时候需要关注四种性质的内容,并且针对不同性质的部分需要采取不同的方式:针对“自己和他人都了解的事情”我们采用情境评价;针对“自己了解而他人不了解的事情”我们采取结构化面谈和阅历核查;针对“自己不了解而他人了解的事情”采用360度评估的方式;针对“自己和他人都不了解的事情”采用能力测评和人格测评。从核心胜任特征的生成过程来看,我们所建立的模型更加关注深层次的胜任特征,并且强调文化环境因素、人格特质因素、社会交往等因素的影响,具有一定的超前理论价值。

在本次实验中,我们在林崇德有关素养研究基础上,将大学生的核心素养模型改进为:逻辑推理、事实判断、论证评价、德性宽容、人格健全、责任担当、文化自信和抗逆成长等八项新型的核心胜任特征模型,本实验除5月25日抗击疫情的通用培训活动之外,两组分别接受了不同内容的培训:实验组的培训内容突出了核心胜任特征的训练要求,课程时长为18学时;而控制班仍然采用原有的职业道德训练教材的培训。培训结果经过t检验和SGP模型分析,实验组的核心胜任特征能力水平得到了显著的提高,而控制组采用的培训方法效果不明显。这项实验的结果表明,本研究设计的核心胜任特征成长评估模型为教育变革注入新的活力。我们相信,随着这种增值评价模型的不断完善,在未来指导学校的教育理念、课程设计、考核评价等方面,均会发挥越来越大的作用。

6.2. 大学生核心胜任特征培训的重要发现

核心胜任特征是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,未来基础教育的顶层理念是强化学生的核心胜任特征。核心胜任特征本质上并不过分注重“知识”、“技能”等表层上的基准性胜任特征,而是更加看重藏于内核的鉴别性胜任特征。本研究中所构建的大学生的核心胜任特征模型中,包含了“认知”、“人格”、“社会交往”三大方面的胜任内容,这些胜任特征对人的培养更加注重思维、认知、心智等方面,并且强调人格因素在其中的重要作用,德才兼备的大学生成为培养的重点。从宏观视角来看,当今社会已经进入了合作创造型社会,大学生之间的合作变得越来越广泛,其中不乏社会交往的核心内容,因此,基于核心胜任特征的培养模式将更有利于大学生的发展。再切换到微观视角,根据自我决定理论,Ryan和Deci (2000)指出了三种基本心理需求——自主、胜任、关系,这三种基本心理需求与个体的心理健康有着显著的关系,核心胜任特征的培养有利于个体获得胜任感、自主感和控制感,因此,对大学生而言,通过相应的课程和培训,塑造符合自身发展的核心胜任特征,将非常有利于促进其在学习和工作领域的发展;另一方面,胜任感、自主感和控制感的获得,将有利于大学生自我同一性的达成,包括需要、情感、能力、目标、价值观等特质整合为统一的人格框架,即具有自我一致的情感与态度,自我贯通的需要和能力,自我恒定的目标和信仰;特别的是,我们在其中引入了抗逆成长的相关内容,这不仅具有现实意义,而且有利于缓解大学生在学习和工作中的压力和倦怠等,培养青少年在遇到困难和挫折时不断抗逆向前的态度和心理韧性。综上所述,核心胜任特征的思想对大学生的发展具有重要意义。

6.3. 百分等级成长评估模型和成长评估理念的特殊价值和启示

由于传统的原始分和排序的评估方法存在局限性,本研究引入了学生成长百分等级(SGP)模型。学生成长百分等级(SGP)模型是基于大样本的可靠估计,通过常模参照样组对学生成长进行描述和预测的,这里,将前测分数相同的学员划分成若干个“学习小组”,并假设各个“学习小组”的学术伙伴(Academic Peers)后测所得的分数呈现正态分布,这样,就可以计算出学生在各自“学习小组”中的百分等级(Percentile Rank),并用1~99来表示,我们称之为SGP值。如果SGP值高于50,就说明该学生在前后测过程中有所“成长”;如果SGP值低于50,则说明该学生的“成长”效果不理想。传统的差异性检验很难做到在个体水平上的针对性评估,只能对实验组和控制组的团体平均数做出粗略的统计决断,但是SGP模型则可以克服这个弱点,并且克服了不同个体本身的被试差异所导致的误差,在评估的针对性和有效性上具有理论和现实意义。

在评估的理念上,传统的“达标模型”已经逐渐转向“达标 + 成长模型”,这是一种战略性变革。进入21世纪以来,越来越多的研究者认为,学习不仅要追求“达标”,更要追求“成长”。对于一些基础薄弱的学生,即使暂时“达标”有困难,仍然可以通过学习获得“成长”,这就是新的“达标 + 成长”的教育理念(谢小庆,2019)。相对于一个学习阶段结束时的终结性达标评价,“成长”评价作为一种增值评价,越来越受到关注,对于大学生而言,成长评估的理念自然也显得尤为重要。近年,在教育评价领域特别强调的增值评估,实际上也可看做对学生在个人水平基础上获得的“成长”的重视,我们的教育评价不再仅仅追求总体的“量”的增长和进步,而越来越重视评估的精准和有效,越来越追求教育评价的“质”的方面。由于大学生在个人水平上存在不同程度的差异,如果采用传统的评估方法,在多数情况下,大学生的学习效果得不到客观真实的体现,SGP模型的引入,是使得层次差异较大的个体具有获得真实客观的成长评估的一种实证尝试。本研究将这一成长评估模式与基于核心胜任特征的培养发展模式相结合,无论在理论上还是实践上均具有一定的创新性和启发性。

7. 研究结论

第一,本研究在学生核心胜任特征模型的现场实验研究,以及历时三年探索得到的学前、小学、初中、高中到大学生的系列成长评估演进实验的基础上,提出了“中国学生发展核心素养框架与指标体系”。本研究提出的素养框架吸收了我国学术界在“核心素养”的理论探索成果,研究的实证结果证实,本研究所倡导的认知技能、人格特征和社会交往的大学生核心胜任特征模型,具体的是逻辑推理、事实判断、论证评价、德性宽容、人格健全、责任担当、文化自信和抗逆成长,得到了验证,这是符合全球化、数字信息化及智能化的发展要求的,有利于推进我国素养教育改革和培养一批面向未来、具有创新创造能力的关键核心技术人才。

第二,本研究以高校大学生作为研究对象,开展了突出核心胜任特征的对比培训研究,培训模式设计中包括了认知技能、人格发展和社会交往三大方面、八大模块的培训,就整体培训效果来看,本实验采用了两种检验方法进行培训效果的验证,即按照差异对比法(t检验)和成长百分等级(SGP)模型来检验实验结果。一方面,从组间差异来看,实验班取得了明显优于控制班的效果[t (61) = 3.41, M实后 = 27.65 > M控后 = 24.00, p < 0.01]。另一方面,从组内差异来看,实验班(58.06%)获得个体成长的人数远高于控制班(12.90%)。以上结果表明,本研究设计的大学生核心胜任特征培训取得了显著的效果。进一步证明,大学生的核心素养模型,包括逻辑推理、事实判断、论证评价、德性宽容、人格健全、责任担当、文化自信和抗逆成长等八项核心胜任特征在大学生成长发展的过程中是需要重点关注要素。

第三,本研究中采取了成长评估的评价思路对学生核心胜任特征的实验结果进行评价,不仅仅将实验组和控制组的学生们作为一个整体来进行团队的比较,而是将关注点放到了每一个学生在核心胜任特征上有没有个体的成长。通过实验的结果,我们发现SGP的成长评估方法和传统的差异性t检验的结果是相互应证的,摒弃SGP模型提供了传统的t检验所没有评估到的成长水平(SGP值)。这种成长评估的方式可以作为未来学生核心胜任特征培训效果评估的重要方法之一,本研究的结果着重填补了胜任特征模型在学生成长评估方法上的不足。

8. 未来研究展望

人才培养在于教育,科研要认真回应教育中涌现出的新问题。在今后的学生核心胜任特征的研究方面,将与教育界、科技界等多领域研究者携手,进行线下线上紧密融合的培养模式与科学健全的评价体系等方面的深入探索,以推动促进我国人才的提质、增量与可持续化发展。

第一,在未来的研究中,我们将探索线下授课模式与线上授课的差异,由于培养过程、讲授人员的风格与个人魅力可能带来的差异,需要验证本实验模式的外部效度。在时间允许的条件下,将以更加精准的角度,来探讨核心胜任特征从认知层面转化为个人特质和社会交往能力的规律问题。

第二,形成性评估是一个持续的过程,评估的结果可以用来引导学习过程中下一步行动或制定干预学习策略。学生成长百分等级(SGP)模型提供了每个学生与其“水平相当”的其他学生相比的进步情况,除了提供“水平相当”学生的标准比较之外,还给我们提供了一个与同龄人相比需要有怎样的表现才能达到预定目标的方向(Betebenner,2011)。这些信息可以帮助教师为每个学生制定个性化的教案和学习策略,因此,向每一位教师提供这样的SGP信息,可以及时修改形成性教学过程中的教学策略。

第三,核心胜任特征成长模型的评估对象主要是在校学生,评估的内容是学习效果,所以,这既可以评估学生的学习成果的变化,也可以评估学生在特定群体(全班、全校、全地区、全省、全国)中相对位置的变化。成长评估的主要目的是向家长、教师、学校提供更多关于学生学习情况的信息,为了促进基础教育体制的改革,应使学生的增值评价有一个动态化、个性化的解读,有利于今后成长评估工作科学、持久地进行。

基金项目

本文系2019年国家社会科学基金后期资助重点项目“核心胜任特征的成长评估模型研究”(项目编号:19FGLA002)、2021年浙江省研究生教育学会重点课题“基于胜任特征的研究生素养教育及成长评估”(项目编号:2021-006)、2022年度温州大学标志性成果培育项目“社会心理建设与社会治理研究”(项目号:K2022PY101-7)以及2020年温州大学研究生创新基金项目“青少年核心胜任特征培养研究”(课题编号:316202001008)的阶段性成果。

NOTES

*通讯作者。