1. 引言

2015年国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》指出,要全面加强美育的渗透与融合,将美育贯穿在学校教育的全过程各方面,渗透在各个学科之中。2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上再次强调,要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。2020年10月,中共中央办公厅和国务院办公厅再次印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。习近平总书记把科教兴国、人才强国和创新驱动发展作为国家核心发展战略,高度重视人才,重视科技,重视创新。所以在专业教学过程中融入审美教育,可在提升学生专业知识技能的同时,增强学生对自然美、科技美的感悟,培养学生非理性创造思维能力,激发学生对科技规律的理解和洞察力,潜移默化中将人才培养,科技创新有机地结合在一起,开拓立德树人新局面。

在当前坚持全员全过程全方位育人,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节的高校课程思政工作要求下 [1],全面提高大学生的审美素质,将美育融于专业教学,培养既懂得专业知识又懂得审美的复合型人才,是当前各高校的重要任务。

2. 专业教学过程中渗入美育的重要性

2.1. 塑造学生健全人格

苏联教育家苏霍姆林斯基说:“美是一种心灵的体操,它使我们的精神正直、良心纯洁、情感和信念端正。健康、积极、高尚的审美情趣,有助于形成高尚的道德情操”。我国教育家蔡元培也提出:“美育者,与智育相辅而行,以图德育之完成者也。”一个人只有具备了审美能力和美的创造力,才有可能建立正确的审美情趣,潜移默化中养成超功利性、追求个体自由而全面发展的内在精神。美育蕴涵的巨大人格能量,可促使学生在美的情感享受中领悟到自然美、科学美和艺术美,在自由享受中领悟美学唯物主义观点,进而集聚成一种道德模式,使其自我升华为品格高尚的人。审美教育既是一种独特的教育方式,更是一种塑造人的教育活动 [2]。

在当今科教兴国大战略体制下,高校专业设置侧重于对学生专业知识和专业技能的培养,大学时期是大学生人生观、世界观和价值观的养成阶段,这一时期是接受周围新鲜事物的同时开始建立属于自我独立思维方式的时期,将决定学生在今后社会发展当中的目标追求 [3]。在这一人格形成关键时期,对学生加以审美引导,通过培养学生的审美感知、体验能力来提高学生的审美修养,以促进学生人格发展 [4]。

2.2. 促进学生心理健康

良好的心理素质是大学生步入社会、求得良好发展的前提。当代大学生不仅要具备较高的科学文化素质,还要具备较强的心理素质来适应不断变化的社会。和谐、健康的人格心理是大学生发展各种能力的基础。

近年来随着生活节奏加快,社会竞争加剧,未来的确定性增强,自身价值感降低,导致大学生心理承受能力下降,越来越多的学生存在不同程度的心理障碍。尤其是理工科专业的学生,人文素养相对较低,兴趣爱好较少,纾解压力的渠道较窄,更易出现心理健康问题。美育则可以把学生所潜藏的求知、向善、爱美和健康成长的本性释放出来。美育的审美功能将教会审美者客观、正确地审美,让大学生从心灵深处体会美的内涵和真谛,在潜移默化中欣赏美、感受美。在美育环境中熏陶,可转移学生对繁琐、压力生活的注意力,增强他们的心理调适能力。学生通过美的熏陶,提升生活美感,进而以一种“美好”的心态对待周围的人和事,缓解心中的紧张情绪,减少他们的心理压力,使得学生在求学阶段尽可能充分协调发展,保持健康的体魄和年轻的精神,以积极乐观的态度对待学习和生活。

2.3. 拓展学生创新思维

科学研究表明,美育活动是通过对右脑功能的开发,培育和促进个体的直觉以及形象思维能力的发展,同时推动左右脑思维能力的协调平衡,进而提升个人的创造性。中国杰出的科学家钱学森曾说:“从思维科学角度看,科学工作总是源于猜想,然后才是科学论证”。逻辑思维、形象思维和直觉思维是三种基本思维方式,科学工作源于形象思维,终于逻辑思维,而形象思维源于美学艺术,这从思维科学的角度揭示了只有培养科技工作者的美学素养,才能取得创造性的成果。美育能够充分锻炼大学生非理性思维能力,在当前的创新创业大环境下,高校要为国家输送“创新型”科技人才,首先要通过审美教育提升学生对美的理解力、感知力和想象力,促进学生的创造性思维的发展,使其对美产生敏锐的直觉和灵感,更容易迸发出新的想法和理念,进而可激发学生对科技规律的理解和洞察力,提升学生的创新能力 [5]。

2.4. 提升学生人文素养

科学不仅是以范畴、定理、定律形式出现的系统化的知识体系,还包括科学认识的过程与方法、科学精神和气质。探索科学真理和大自然的奥秘,需要强烈的求知渴望和激情,坚定的信念和执着的追求,在科学精神、科学智慧形成过程中,体现了科学的人文价值。在科学的人文价值观中,人不再是简单的工具,而是追求自由的丰富的生命体;美也不再是一种单纯的艺术,而是一种精神归宿。在当前职业化、就业目标为导向的高等教育体制下,更需要文理兼容的通识教育,需要宽厚的文化素养,需要审美素质的培养,把学生从狭隘的功利主义中解放出来,复归人性的充盈和完满。美育所培养起来的审美素质能够使大学生在更深广的意义上理解人,理解人生,理解人性。当学生带着美学眼光重新审视世界和生活时,专业知识的“枯燥”和“实用主义”,也能彰显出和谐的意义 [6]。

3. 数理化学科中美学呈现

数理化学科中科学概念、符号给人以美的享受。科学幻想的美和艺术作品的美一样是丰富多彩的。科学家就是这样发现并揭示着不同的美。天文学家开普勒将天体的运动看作是一首永恒的协奏曲,波普尔认为科学的源头可以在诗歌、宗教神话以及那些试图对人类自身和世界作出说明的奇思妙想中寻到。现代科学中,数理化学科在人们对自然规律越来越完善的认识中呈现出理性规律、定律、定理所蕴含的神秘之美,艺术之美。

3.1. 数学学科中的美学元素

3.1.1. 数学之规律美

数学美蕴藏在数学的规律之中。数学美就是数学中奇妙的有规律的让人愉悦的美的东西。例如由1组成的两个完全相同的数相乘所得到的算式:

11 × 11 = −121

111 × 111 = 12321

1111 × 1111 = 1234321

11111 × 11111 = 123454321

积的数字排列很有规律,它中间的数字是最大的,前面的数字从小到大排列,后面的数字从大到小排列,组建了一个优美的数字金字塔。

自然界中无处不在的斐波那契数列同样呈现出数学的规律之美。1, 1, 2, 3, 5, 8, 13……数列从第3项开始,每一项都等于前两项之和。斐波那契数列既非算术系列,也非几何数列,它的特殊性却使其很完美地解释了很多自然界地神奇现象。

斐波那契数列出现在植物的花瓣、萼片中。有些植物按这种方式生长开来,可长出21、34、55或89瓣花瓣。例如图中顺时针的花纹螺线有34条,逆时针的花纹螺线有21条,两者正好是一对相邻的斐波那契数。还有就是特别神奇、美丽的排列是自然界中的螺旋线,图中显示海螺壳越长越宽。它的宽度变化也是按照斐波那契数列变化生长(图1)。

Figure 1. Fibonacci sequences in nature

图1. 自然界中存在的斐波那契数列现象

数学的变化是无穷的,但“万变不离其宗”。这个“宗”,就是数学中内涵的规律,呈现出数学的规律之美。

3.1.2. 数学之简洁美

数学家陈省身曾说过:“在数学的世界中,简单性和优雅性是压倒一切的。”数学中概念、公式和法则,无论是数量上的逻辑系统性,还是空间π形式的本质属性,都呈现出所特有的数学语言的精炼、逻辑体系的严密、字母符号的准确的描述,向我们展示着数学的简洁之美。

例如,数学中的二次函数公式:

是一个简洁的抽象总结,但在实际生活中却非常实用:

圆的面积:

自由落体运动:

爱因斯坦质能方程:

所谓“理念相通、大道至简”,数学学科很好地把表面上极为复杂的自然现象归结为几个简单的基本概念和关系,呈现了数学的简洁之美。

3.1.3. 数学之奇异美

数学学科中还存在许多不能用任何现成的理论去解释的特殊性质,展现出数学的奇异性之美。例如被中世纪学者、艺术家达芬奇誉为“黄金数”的0.618,则是数学学科的神奇“瑰宝”之一。人体最优美的身段遵循着这个黄金分割比,举世公认的女性人体美的典范断臂维纳斯躯干与身长之比遵循着黄金分割数0.618;芭蕾舞演员在翩翩起舞时,不时地踮起脚尖就是在努力地改变躯干与身长之比以期接近完美的0.618,而芭蕾舞用脚尖跳舞方式也成为芭蕾舞艺术的魅力所在。而生活中一扇看上去匀称和谐的窗户,一册装帧精美的图书,它们宽与长的比值也都接近0.618 (图2)。

Figure 2. Display of golden sections in life

图2. 生活中的黄金分割比展示

数学学科魅力无穷,而数学中的规律美、简洁美和奇异美可以点燃和激起学生火热的思考,引导他们不断地探索数学、发现数学,可很好地培养学生的数学情感。

3.2. 物理学科中的美学元素

3.2.1. 物理之色彩美

物理揭示宇宙的奥秘,大自然的神奇支配力,使世界呈现出五彩斑斓、变幻莫测的色彩,给人以“艺术美”的享受。例如光的折射和反射所呈现出的雨后彩虹、薄膜干涉所形成的气泡表面的彩色光,光的衍射所形成的七彩条纹等(图3)。

Figure 3. The beautiful colors of light interference and diffraction

图3. 光的干涉和衍射所呈现的色彩

3.2.2. 物理之对称美

对称总能给人以美感。对称性不仅仅是自然界的外在表现,还是自然内在的一种基本属性。生活中对称性无处不在:动物、植物、建筑、文学艺术……等都呈现出对称带来的美感(图4)。

Figure 4. Presentation of symmetrical beauty in life

图4. 生活中常见的对称美的呈现

物理学在对自然的描述中处处显示了这种和谐对称的美:运动与静止,平面镜成像,作用与反作用、“电生磁”与“磁生电”、物质与反物质等(图5)。

Figure 5. Symmetrical beauty in physics (Motionless phenomenon; Plane mirror imaging)

图5. 物理学中的对称美呈现(运动静止现象;平面镜成像)

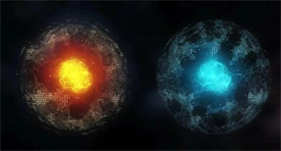

3.2.3. 物理之辩证美

物质世界的发展是辩证进行的。物理是研究物质世界中客观现象的规律和物质结构的学科,世界是由物质组成的,大到太阳系、银河系、宇宙,小到分子、原子,都是由物质组成的。电场、磁场也是由物质组成的,各种物质既客观存在,又相互作用(力和能),各种物质之间既相互依赖,又相互关联,既相互对立,又和谐共生,构成了当前这一辩证统一的世界(图6)。

地磁南北极vs地球南北极 宇宙vs原子 物质vs反物质

地磁南北极vs地球南北极 宇宙vs原子 物质vs反物质

Figure 6. Presentation of dialectical beauty in physics

图6. 物理学中的辩证美的呈现

3.3. 化学学科中的美学元素

科学本身是真善美的统一,科学理论总是与美的自然界的表现形式相一致。千姿百态的化学物质,千变万化的化学反应,千奇百怪的化学世界无不展示出化学的学科之美。

3.3.1. 化学之物质美

物质之美表现为它们的形态美,它们以鲜艳的色彩、优美的外形、特殊的颜色、优良的光学性质等使之具有愉悦的感观效果(图7)。

Figure 7. Presentation of material beauty in chemistry (Diamond; Bismuth metal; Gold)

图7. 化学中物质美的呈现(钻石;铋金属单质;金单质)

3.3.2. 化学之结构美

结构之美是化学物质美的内在反映和决定因素。晶体都以内部的原子、离子、分子有规则地对称排列为其最突出的特征,它们的万千仪态取决于结构的和谐、秩序和多样性。以自然界中碳元素为例:当碳原子相互连接形成层状结构,成为生活中常见的物质石墨;当碳原子分别于周围四个碳原子相连接为正八面体结构,形成了自然界存在的最硬的物质金刚石;当60个碳原子共同作用,形成具有足球形态的稳定的分子结构)。可见,原子以不同的方式相连结,构成具有不同结构的原子、离子、分子,虽然结构不同,但具有结构上的和谐、秩序和多样性(图8)。

Figure 8. The beauty presentation of crystal structure (Layered structure of graphite; Octahedron structure of diamond; Molecular structure of carbon 60)

图8. 化学中晶体结构美呈现(石墨层状结构;金刚石正八面体结构;碳60分子结构)

3.3.3 化学之变化美

变化之美是化学美之源,物质美是变化美的终极表现。例如色彩缤纷的焰色反应、有惊无险的氢氯点燃爆炸、壮观奇丽的铝热反应、魔幻神秘的法老之蛇等一系列实验现象引发着人们认识美、感受美、创造美的欲望(图9)。

Figure 9. Changes in chemical reactions (Flame reaction; Aluminothermic reaction; Pharaoh’s snake experiment)

图9. 化学反应中的变化(焰色反应;铝热反应;法老之蛇实验)

4. 化学学科教学过程中美育科普实践

科学的使命是“透过现象看本质”,通过漫无头绪的事、物去寻找揭示自然对象的本质特征、发展规律,展示其内在美。专业知识领域。当前国家对理工科大学的办学要求是将学生培养成有一定工程素养和科研能力、德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。美育是思政教育的重要载体,教师在专业教学过程中应结合专业知识结构,将美育融合其中,通过培养学生的感受力、洞察力、理解力、想象力和创造力,使学生能够按照审美的规律感受科学知识所呈现出意义之真、伦理之善、艺术之美、智慧之广阔、渗透到生活中的理性力量等,真正使学生体会到专业知识中的“真”、“善”、“美”,做到专业课程教学和美育的有效融合。下面笔者将以所教授的化学学科为例来进行课堂教学过程中美育的科普融合实践。

4.1. 晶体结构所呈现的客观存在事物的艺术美

1) 对称美:对称性是人们在长期认识自然和审美活动中所产生的观念,是美的一种最直接最和谐的展示。晶体本身结果具有多种对称要素,其中晶胞是晶体中最小单位体,是晶体结构高度表现形式,无数相同类型的微小晶胞组成了肉眼可见的真实晶体。宏观对称性反应晶体外形和宏观特性的对称性,其中晶体对称要素回转对称轴,在回转一周能复原几次,此轴即为几次转轴,晶胞结构自身呈现完美的对称性。同时晶体中存在的滑动面反映出其微观对称性,晶体结构可以借此面的反映并沿此面平移一定距离而复原,此局部对称性,并不给人杂乱无章的感受,而是带有美的感受。

2) 简单美:晶体结构根据空间阵点的周期性,取出一个独立单元组成晶胞。晶胞简单易研究,同时又高度概括了晶体整体结构。晶胞种类不同,又可分为7种晶系,多如繁星的晶体种类,都可归入这7种晶系进行分析,足见晶体结构的简单性。而7大晶系又可归为3大晶族,通过简单的分类归纳,即可概括晶体的大致结构,大大简化了晶体分析的繁琐步骤。

Figure 10. Symmetrical beauty, simple beauty and defect beauty presented by crystal structure

图10. 晶体结构所呈现的对称美、简单美和缺憾美

3) 缺憾美:晶体结构并非完美无暇。晶胞只是理论的完美结构,真实晶体结构有很多缺陷,而正是这些缺陷,导致了晶体性质的多样系,可变性。例如:晶体中存在位错现象:因晶体内部原子排队发生了顺序错乱,部分原子抢掉了原有原子的位置,原有原子只好去挤进其他原子的位置。位错现象有其独特的理化性质,加以分析,就可利用位错原理得到具有我们想要性质的晶体(图10)。所以,虽然晶体结构有缺憾,但是换个角度欣赏,就会创造出无与伦比的美妙。

4.2. 元素周期表所呈现的纷繁复杂事物背后的艺术美

1) 结构美:元素周期表共18个纵行,对应14个元素族;7个横行,对应7个周期。金属居左,非金属居右,中间靠右有一条折线,把二者分开。分区清晰,表式简洁,呈现出形式的对称、均衡、反复、统一、差别、秩序、简明等规律。周期表象一个“凹”字,给人一种对称、均衡、稳重之感;倒着看,象一架桥,正是这架桥,带领同学们走进绚丽多彩的化学王国(图11)。

2) 色彩美:元素周期表很注重色彩的运用——金属区为浅绿色,非金属区颜色加深,既有反差,使人一目了然,又充满着知识的希望。原子序数、放射性元素符号、过渡金属区边框用之于红色,非常醒目。元素周期表是循着原子序数这根红线由小到大编排而成;放射性元素富有热情,不甘寂寞,常悄然衰变成其他元素,有不稳定之意也!边框为红色,意在指明框内金属比框外金属具有更特殊的性质。其他为黑色,周期表之主体,呈庄重之意。

3) 创新美:元素周期表从产生先后经历了德贝莱纳的三素组(1829年)、迈耶尔的六元素表(1864年)、纽兰兹的八音律(1865年)、迈尔的原子体积——原子量图(1868年)、门捷列夫第一张(1869年)第二张元素周期表(1871年)、戴明长式周期(1923年)、轮式周期表、螺旋式周期表、现在的元素周期表。从幼稚到成熟,从缺失到完美,每前进一步,都给我们留下了知识创新的启发,从中可以窥见科学家对真善美的不懈追求。

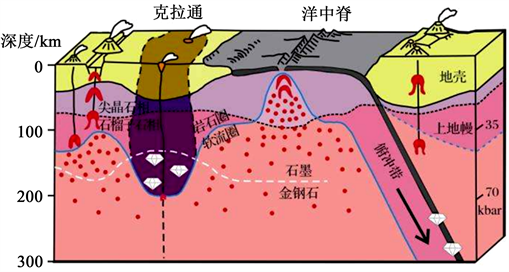

4.3. 钻石所呈现的珠宝玉石背后的艺术美

1) 物质美:钻石的火彩与璀璨是数学几何之美与物理全反射的完美体现。波兰数学家塔克瓦斯基,根据钻石的临界角,按全反映原理设计出具有57/58刻面的标准圆钻石琢型,使得进入钻石内部的光线能全反射出来,并伴有彩光时,钻石才以洁白、明亮、闪烁着光彩(图12)。

Figure 12. Side view of 57 cutting faces with diamond which having total reflection

图12. 钻石发生全反射的57面切工侧面图

2) 坚毅美:世界上已发现4000种左右的矿物,可用作宝石的矿物仅有200余种。宝石作为地质作用的产物,其形成地质条件非常复杂。钻石的原石——金刚石生成于地下100 km的高温岩浆中,岩浆的温度高达1500℃,压力达40万大气压,在这种超高温高压条件下才能使岩浆的碳原子紧密结合,形成致密八面体结构晶体,然后随火山爆发到达地壳,再经历数百万年、上亿年后,伴随着人类活动被开采出来(图13)。而人类开采活动也伴随着无数的艰难困苦。梅花香自苦寒来,金刚石经过严酷地质环境淬炼,才可达到变身钻石的硬度和结构,真可谓“若非一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香”。

Figure 13. Geological evolution environment of diamond formation

图13. 金刚石形成的地质演化环境

3) 哲学美:钻石是经过打磨后的宝石级金刚石,而金刚石作为自然界天然存在的矿物形成与数十亿年前,经历了地质历史时期沧海桑田的演化,最终在火山喷发过程中由岩浆带至地表,被发掘、开采、打磨,变身宝石。古罗马伟大的哲学家普林尼(Plini)曾说:“在宝石微小的空间里,包含了整个大自然。仅一颗宝石就足以表现天地万物之优美,与英国诗人威廉·布莱克的诗“一花一世界,一沙一天堂,掌中握无限,刹那级永恒”,相映成趣,共同体现了“宏观与微观,现实与虚幻”的人类大宇宙空间的哲学思想。

基金项目

2022上海市领航课程计划;2021上海理工大学课程思政示范课程建设项目。

NOTES

*通讯作者。