1. 引言

文化,即“人文化成”,就是人类社会发展过程中形成的有关文学艺术、科学技术、经济政治、社会习俗等一系列物质财富和精神财富的总和。教育是影响人的身心发展的社会实践活动。文化教育是在教育的实践过程中通过人与人、人与社会、组织与组织之间多个要素的相互作用,侧重对文化的普及和阐述,进行有意义的信息传递、共享、接受及反馈的活动 [1]。博物馆在社会的进步和发展中,已经从单纯的展览文物、介绍历史信息的机构慢慢转变为附加文化教育功能的载体。

博物馆作为文化教育的特殊符号,具备以下几点特征:一、真实性,也可以说是直观性即博物馆的文武藏品是真实可触的(当然大多数文物我们是无法触摸的,但视觉上的确有种身临其境之感)。同时通过讲解者对相关文物的深入解读可以更加便捷的了解到相关知识,从而将视觉享受转化为学习体验,即将文物解读从视觉的二维提升为三维的更加全面的解读;二、选择性,我们要了解到能够进入博物馆的展品,在大多数情况下都是具有一定代表性的。它们是无数的考古与文博工作者在运用专业知识选择的结果,具有各时代的特色;三、系统性,博物馆展现的文化要素虽庞杂,但其往往在选择的基础上,经过相关工作人员的再设计。由于进行了有目的性和规划性的设计,因此其教育属性、信息都得以更加系统而科学地分布。

博物馆文化教育过程包含了教育者、受教育者、信息、媒介和反馈五大要素。在博物馆文化教育中,教育者身份处于核心地位。随着时代的发展以及大众需求的日益增加,以文化教育为拓展的博物馆功能变得更加复杂化,在多元化的媒介中,也构成了参观者与讲解者之间、教育者和受教育者之间的良性互动。

2. 荆楚文化受众需求调查设计

本文尝试从观众拓展的角度研究博物馆文化教育的有效策略,为加强本文的实践意义,本文以湖北省博物馆为文化教育主体,通过问卷调查的方式了解观众对于荆楚文化以及博物馆服务的各项需求,结合前文提到的观众拓展策略制定流程,设计具有较强实践意义的博物馆文化教育策略。

本次问卷调查采取的方式为抽样调查法,从总体上确保其遵守随机原则;在可控制的误差范围内,用样本指标推断代替总体。在问卷的设计上,涉及年龄、受教育程度、职业身份、参观需求等构建群体画像的问题要素。在问卷的发放上,采用抽样调查组织形式中的等距抽样形式,在2021年4月~6月期间,分上下午共六个批次投放问卷,在博物馆入馆门口共投放210份问卷,回收有效样本200份,样本回收率超过95%。

2.1. 样本基本信息及描述性分析

2.1.1. 受访者性别及年龄构成

本次样本的有效容量为200人,其中男性85人,占总人数的42.5%,女性115人,占总人数的57.5%,总体而言男女比例均衡。

从年龄结构的角度来分析,如图1所示,样本的年龄区间集中于19~30岁、31~40岁两个年龄段,分别占了总量的56%和18%。也就是说,19~40岁年龄段的样本占了总量的74%。由此可见,青年、中年群体为本次调查的主体,也反映出博物馆的主要受众群体为中青年。

Figure 1. Age distribution of respondents

图1. 受访者年龄分布图

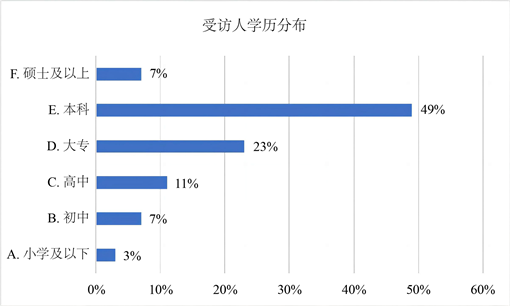

2.1.2. 受访者受教育程度

从受教育程度的视角进行分析:在问卷中设置了六个层次的受教育程度选项,分别为“小学及以下”“初中”“高中”“大专”“本科”“硕士及以上” [2] (如图2所示):其中受教育程度为本科的群体几乎占了总量的半数,为49%;受教育程度为大专的群体约占总量的四分之一,为23%;其余受教育程度的人数都很少,受教育程度为初中和硕士及以上的群体各占总数的7%;受教育程度为小学及以下的人数仅占总数的3%。由此可见,受过高等教育的人群(79%)是参观博物馆的主要受众群体。

Figure 2. Educational background distribution of respondents

图2. 受访者学历分布

2.1.3. 受访者社会身份构成

以从事职业及社会身份的角度去分析 [3] (如图3):在校学生是参观博物馆的主体人群,占总人数的40%。在此需补充说明的是:受访群体中占主体地位的学生群体不按照学龄段划分,而是按照参观目的划分。根据交流得知,前往博物馆的学生群体由两种目的组成:学习活动和专业实践活动,前者以中小学生为主,是湖北省各中小学组织传统文化类教育学习系列活动的组成部分;后者均为本硕应届毕业生,是以前往博湖观进行专业实践或收集毕业设计素材为目的的。

其次是企业及公司的工作人员,占了总人数的18%,与之总量类似的还有占总人数14%的个体经营及自由职业者、占总人数13%的专业技术人员/教师/医生/新闻工作者以及占总人数10%的党政机关工作人员。由此可见,除去有学习和实践活动任务影响而占有半数的学生群体以外,以职业来衡量,则企业及公司工作人员是参观博物馆中比重突出的群体。

Figure 3. Composition of respondents’ occupations and identities

图3. 受访者的职业及身份构成图

2.2. 参观需求分析

通过对收集的观众数据进行分析,能帮助我们充分了解观众的真实需求,进而为博物馆文化教育策略的设计提供更加坚实的现实支撑。

2.2.1. 影响观众是否参观博物馆的因素分析

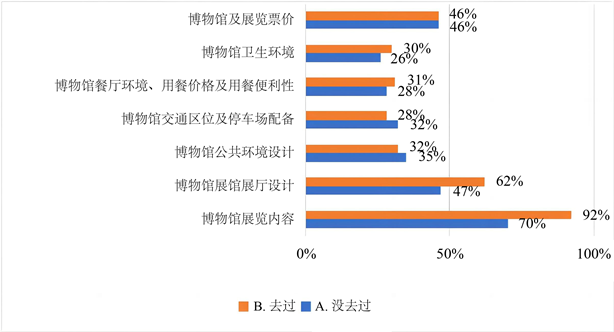

根据图4可知:在回答哪些因素会影响调查者是否去博物馆参观这一问题时,博物馆的展览内容成为影响力最高的因素,有76%的调查者选择了这一选项。博物馆展馆展厅设计的优劣成了受访者用于衡量该博物馆是否值得前往参观的第二考量因素,约半数的受访者(51%)选择了这一条。除此之外,博物馆及展览票价、博物馆公共环境设计并列受访者考虑因素的第三顺位,均占总量的46%,其余影响因素都不足四成。由此可见博物馆展览信息的内核(内容)和外延(外部环境,包括环境设计和经济因素)是大众是否会去参观的两大要素 [4]。

将这一结果与“是否去过湖北省博物馆”问题进行交叉分析,由图5对比参观过湖北省博物馆及没有参观过湖北省博物馆的样本情况可以发现,去过湖北省博物馆的观众对于相关因素的选择占比都要多于没去的潜在观众。现有观众会比潜在观众更加在意博物馆的展览内容、展厅设计,这说明对于现有观众而言,博物馆提供的文化内容的质量尤为重要,观众希望博物馆能为其带来更多的文化体验与历史知识,并希望博物馆能持续输出优质的文化内容。除了展厅与内容上现有观众与潜在观众存在较大差异,基础设施与相关硬件的需求方面,潜在观众的所考虑的比重更大,这说明,相对于现有观众,基础设施的完善对于潜在观众有更大吸引力。根据以上分析,我们可以推断,对于观众来说,博物馆的内容、展厅设计等文化内容的更新质量与更新频率是老观众维持与新观众拓展的关键。

Figure 4. Analysis of factors affecting visitors to museums

图4. 影响观众参观博物馆的因素分析

Figure 5. Analysis of the differences of factors influencing visitors to museums

图5. 影响观众参观博物馆的因素差异性分析

2.2.2. 博物馆影响力及宣传渠道分析

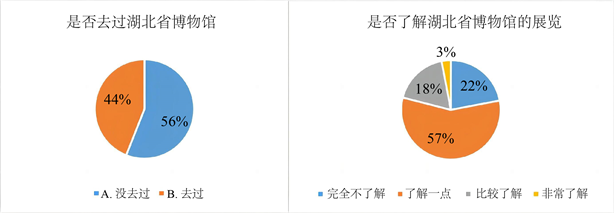

针对湖北省博物馆的观众拓展具体情况,设置了包含三个问题的调查问卷,分别为“是否去过湖北省博物馆”、“是否了解湖北省博物馆的展览”、“是否了解荆楚文化”,也就是由浅入深得了解观众群体的数量和文化艺术涵养。

根据本次问卷调查的结果图6、图7显示,针对第一个问题“是否去过湖北省博物馆”的回答,有56%的人选择了去过,44%的人选择了没去过。也就是说已有观众和潜在观众的分布大致平均;针对第二个问题“是否了解湖北省博物馆的展览”的回答,有22%的人完全不了解,57%的人只了解一点,两类人群占总数的79%,这表明绝大多数人对湖北省博物馆是缺乏了解的;针对第三个问题“是否了解荆楚文化”的回答,有39%的人完全不了解,46%的人只了解一点,两类人群占总数的85%,相比于对湖北省博物馆的不了解,人们对荆楚文化的认识则更加匮乏。由以上的统计数据可简要分析出:虽然湖北省博物馆的观众人群不算少,但是大部分人缺乏对湖北博物馆文化教育模式和荆楚文化本身的了解,亟需“审美培养”和“受众教育”发挥作用。

Figure 6. Have you ever been to Hubei Provincial Museum and learned about the exhibition of Hubei Provincial Museum

图6. 是否去过湖北省博物馆、是否了解湖北省博物馆的展览

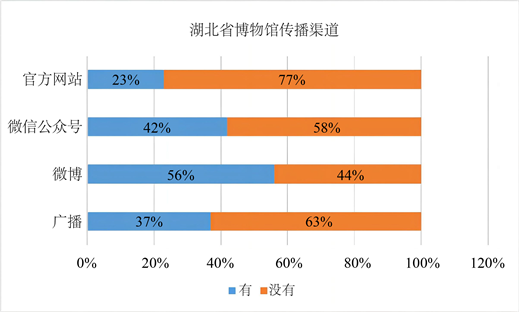

根据湖北省博物馆原本就已经在进行的文化教育,笔者还做出了关于观众对于湖北省博物院文化宣讲渠道的问卷调查,即对湖北省博物馆文化教育开展渠道的了解程度的问卷,包括对湖北省博物馆官方网站、微信公众号、微博和广播四种文化教育开展渠道的了解程度。根据图8的调查结果可知,从整体上来看,群众对于湖北省博物馆文化教育开展渠道的了解很匮乏,只有对微博这一渠道的了解超过了五成,为56%。总体上来看,群众对湖北省博物馆文化教育开展渠道了解匮乏的原因有二:一是因为群众本身对湖北省博物馆就不甚了解,自然不会对文化教育开展渠道多做了解;二是群众缺乏对湖北省博物馆文化信息和荆楚文化的了解,因此和湖北省博物馆文化教育渠道内所宣讲的内容有壁垒,难以产生兴趣,自然就缺乏对文化教育开展渠道本身的了解了。从各渠道来看,群众对微信公众号和微博的了解远高于对广播和官方网站的了解,这和当代人习惯的接受信息方式有关。当代人习惯于接受微信微博根据个人喜好推送的信息,相对来说不愿意主动去博物馆听取广播宣讲,也不愿意主动去官方网站收集信息。因此,湖北省博物馆在文化教育开展渠道的选择和运作上尚有极大的改善空间。

Figure 8. Analysis of education and publicity channels of Hubei Provincial Museum

图8. 湖北省博物馆教育宣传渠道分析

2.2.3. 博物馆文创产品对观众的影响分析

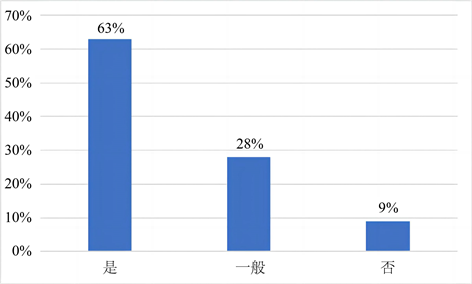

根据本次针对“博物馆文创商品吸引力对观众吸引力”的抽样调查图9可知:有超过六成(63%)的受访者对文创商品有极大的兴趣,他们也愿意为了文创商品去参观博物馆;有不到三成(28%)的受访者对文创商品没有特别的兴趣;而对博物馆的文创商品完全不感兴趣的人群只占受访者中不到一成(9%)的比例。再进一步从受访者的性别分布分析,博物馆文创商品对女性的吸引力远高于男性,仅有7%的女性对是否去参观博物馆的规划不受文创商品的影响,而能被文创商品吸引而去参观博物馆的男性只有57%。

Figure 9. Whether cultural and creative products can attract visitors to the museum

图9. 文创产品是否能吸引观众参观博物馆

3. 管理流程的精细化操作

从调查结果可知:博物馆的受众主要为受过高等教育的学生和中青年企业白领;博物馆展览信息的内核(内容)和外延(外部环境,包括环境设计和经济因素)是大众是否会去参观的两大要素;文创产品在观众总体来说兴趣高,可接受程度强;大部分人缺乏对湖北博物馆文化教育模式和荆楚文化本身的了解;同时不能忽视尚未参观过博物馆的潜在人群的意向。

因此对于博物馆文化教育宣讲的策略主要涉及五大方面:基于平均较高的受教育程度,博物馆应深化与受众的沟通交流,接受可行性高的意见和建议;基于大众对博物馆展览信息内核和外延的考量,博物馆应在多层次丰富文化内涵;基于大众对文创产品的兴趣,博物馆应加强文化创意产品的设计以及推广,多维度拓展博物馆教育宣讲渠道;基于大部分人对湖北博物馆文化教育模式和荆楚文化本身的了解的缺乏以及对潜在人群的兼顾,博物馆应从多设备、多平台上引领游览和分享文物,开发应用软件,拉近观众和文物的距离。具体建议如下:

3.1. 跨媒介:“媒体+”深度强化与受众的沟通交流

“文化 + 品牌”的转型思路:随着公众文化素养的提升与自我意识的觉醒,公众的消费更倾向于多样化与个性化。在品牌化构建的案例中,最为成功的是故宫博物院,作为中国现存唯一的中国古代最大的完整宫殿群,其集空间设计、历史底蕴、宫廷文化等不同的领域为一身,其独特性是其他博物馆无法比拟的,所以故宫以其作为古代皇权统治的象征,将其自身定位为“皇家文化”,突显自身内涵并更加吸引民众,民众本身对于古代皇帝生活的兴趣,以及对于辉煌雄伟建筑的欣赏,在“互联网+”的渠道之下,故宫主动把握网络传播的规律,构建新的教育生态,不断发掘自身文化内涵,将独特的文化因素凝练到品牌构建中,形成自身品牌的持久的生命力。

用户在使用博物馆相关推广产品如微博、APP等时,必然会产生能够反映其偏好的行为数据,随着数据知识的推广以及数据分析技能的普及,通过大数据分析能够从用户行为数据中提取出更多有价值的信息,有价值的信息对于形成精确的用户画像有着莫大的帮助。用户画像的作用在于对用户的各项特征打上标签,这些标签中包含着用户的各种偏好,在了解到人群的偏好后,博物馆在进行文化教育时就能和用户进行更有效率的互动了。以湖北省博物馆为例,根据调查问卷,真正去过湖北省博物馆参观的人群只占总人数的半数,并且绝大多数人对湖北博物馆的构造并不了解。因此,即使是去过湖北省博物馆的观众,他们在选择参观路线和重点展区时,都不能很好地选择自己真正感兴趣的模块,更多地是根据对展厅和展品简介的断章取义,囫囵地决定的,这样不仅大大降低了观众的观感体验,也不利于文化教育。在有了用户画像后,这类问题就迎刃而解了,博物馆会仿照用户画像的标签类别,将展厅和展品进行分类,然后给观众做出合理的推荐;已经多次来过博物馆的观众,系统也可以收集观众的信息,推算出观众的兴趣点,以推送下次参观的推荐路线、活动。因此,在用户画像的参与下,无论是新观众还是老观众,都能获得极佳的参观体验,这不仅增加了博物馆的人气,而且特定的兴趣标签也能用在对文创商品的售卖推荐上,全方位提升文化教育效率。

3.2. 融文化:“文化+”多层次丰富博物馆文化内涵

如前文统计数据可知,对于观众来说,选择参观博物馆与否最重要的因素就是博物馆能否长期稳定的提供高质量的文化内容,这对于博物馆发挥文化教育效能十分重要。“文化 + 品牌”的转型思路,公众文化素质与主体意识的提高,其消费更趋向于个性化、多样化。湖北省博物馆依托荆楚文化,结合时事,融贯古今,推出了一系列深受群众喜爱的主题活动。如举办“三国志”文化展,推出三国主题的文创产品;在官微发布趣味文博,展示编钟乐舞,达到了推广编钟的效果。凭借出色的创新力,湖北省博物馆官微还入围了文创新媒体论坛举办的2020文博十大创新力官微评选中的“文博新媒体年度榜单”。值得一提的是,湖北省博物馆官微并没有满足于此,而是再接再厉,自2021年元旦伊始,陆续推出了湖北省博物馆十大镇馆之宝系列表情包,深受年轻群众的喜爱。

除了“文化 + 品牌”,博物馆与博物馆之间、博物馆与美术馆之间的合作也能有效丰富博物馆的展示内容、提升博物馆的文化教育效力。湖北省博物馆与湖北美术馆相距不过200米,与博物馆主要收藏历史名器不同的是,美术馆的馆藏大都富有现代艺术气息,前者承历史之厚重,后者撒今人之逍遥,若两者能进行更多深入的互动,续古延今,为观众带来多层次、跨时代、融文化的艺术展,为观众拓展对荆楚文化的理解。

3.3. 联产业:“产业+”多维度拓宽博物馆教育宣讲渠道

观看影视作品是人民群众喜闻乐见的娱乐方式之一,将文博教育信息以影视作品为载体,一方面增加了文博教育信息的传播面,提升了受众群体数量;另一方面比起传统的展品讲解,影视作品的故事性和趣味性更强,更能展现历史情境,将情境教学的理念代入文博教育中,也起到了寓教于乐的作用。例如故宫博物院牵头拍摄的文博教育纪录片《我在故宫修文物》,全片富有故事性和生活气息,同时也包含了严谨的历史考证和事实阐述,使整个教育活动富有趣味性。其传播方式是先台后网,先纪录片后院线,借助互联网的巨大传播力,产生了意想不到的轰动效果,引发了线上线下的公众的热议。我们应该加强影视业与文博业的融合,让中华文明的“匠人精神”跨出博物馆的围墙,让更多的民众了解并以此深深自豪。

除了影视产业,博物馆文化教育宣讲渠道的另一富有新意的拓宽渠道就是美妆产业,随着“中国风”、“国货之光”的普及,国内80后、90后越来越倾向于使用富有中国传统文化内涵的产品,这其中自然也包括美妆产品。“当窗理云鬓,对镜贴花黄”反映爱美之心自古有之,而古人独具风韵的图案形式也在吸引着当代年轻人的注意力。这一类文创产品的推出能有效提升博物馆文化在年轻女性中的曝光度,提高文化教育效力。同理,湖北省博物馆也收藏了许多独具荆楚文化特色的器皿图饰、这些都是富有设计意义的荆楚宝藏,若能将其与彩妆行业相结合,设计出独具荆楚特色的美妆,对于荆楚文化的教育宣传大有裨益。

3.4. 创应用:“5G+”多设备引领掌上畅游博物馆新潮流

据介绍,早在2018年11月,湖北省博物馆就和湖北移动签署协议,打造了“5G智慧博物馆”。所谓的“5G智慧博物馆”,就是通过对博物馆进行5G网络全覆盖,使用VR技术,搭配多视角自由切换,让观众足不出户就能游览博物馆的想法变成了可能。从理论上来说,“5G智慧博物馆”是利用5G技术挖掘博物馆信息化的成果,通过5G全景和5G AR导览等技术,丰富了游客的游览方式,给游客带来了生动立体的观感体验,是真正实现了博物馆游览的智能化和自主化。从实际上来说,VR体验区已经覆盖了博物馆的“乐”主题区和“兵”主题区,例如“乐”主题区的曾侯乙编钟是一套礼乐重器,在科技的辅助下,游客只需要敲击LED屏上投射出的曾侯乙编钟,就能听到相应的音乐。这种古今文创的相互辉映体现出信息化时代荆楚文化的先进展示方式。除此之外,湖北省博物馆也配套开发了全国首个“5G博物馆”app,在博物馆现场也设置了app展区,以确保观众可以通过app游览博物馆,拍摄文物照片,解读文物信息,品味文物底蕴。

3.5. 零距离:“表情+”多平台分享让文物“活”起来

距离感是文博走近群众需要打破的阻碍,为了让博物馆里的文物走近群众的生活,走向寻常百姓人家。在2021年牛年春节,湖北省博物馆联合湖北日报精心打造出了庆贺牛年的系列表情包。在表情包的设计上,为了迎合广大群众尤其是年轻人的审美,表情包一方面用传统吉祥语句传达出了节日的欢乐氛围,另一方面添加了传神的表情动态,渲染出灵动感和趣味性。而且为了方便群众在欣赏的同时能够分享、下载和使用,湖北省博物馆将这批表情包资源放在了湖北省博物馆和湖北日报的客户端、官方微博、微信、公众号上,供广大群众免费下载使用。这批表情包涉及了许多馆藏珍贵文物,如“编钟祝你如日中天”、“尊盘祝你金玉满堂”,等,即宣传了馆藏文物的文化特质,也激发了群众对认识和欣赏文物和背后文化底蕴的好奇心和参与感,这不仅丰富了群众“就地过年”的文化生活,也拉近了文物与群众的距离。湖北省博物馆这种性质的文创活动,在全国也属罕见,采用人民群众喜闻乐见的教育宣讲渠道和教育宣讲方式宣传文物,是以文物为载体,推动优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展的优秀案例,是让中华民族传统文化积极融入现代中国社会的关键一步。

4. 结语

博物馆作为社会文化教育的主力军,为充分提高其文化教育效果,进行文化教育宣讲策略研究具有现实意义。根据实际的调查活动得知,当下观众对于参与文化活动还有很深的代沟,文化教育的表现形式距离人民群众喜闻乐见的方式还有一定的距离。从文化教育的主体来说,对于文化教育活动的开展不能生搬硬套国外或者过往的经验,要根据现有的国情、民情、风土人情,走出一条符合本博物馆、本省、本国人民文化需求的文化教育道路;从文化教育的受众来说,我国有超过十四亿的群众,这些群众都是文化教育活动的观众或潜在观众,如何根据不同观众人群的不同需求,做到文化产品的百花齐放,做到文化创新的兼收并蓄,这些都是文博领域开展教育活动的最终目标和价值所在。

基金项目

安徽高校研究生科学研究项目(YJS20210126)。