1. 前言

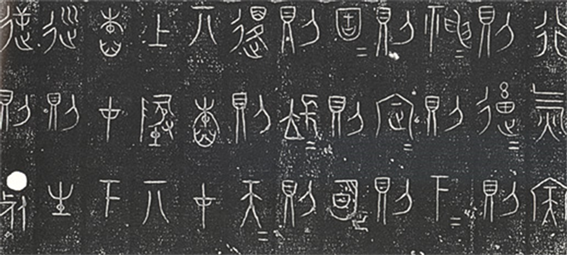

《行气玉剑珌》原由合肥李木公(李鸿章后代)收藏,今珍藏在天津历史博物馆,其拓本最早于20世纪50年代著录于邹安的《艺賸》,后收入端方的《陶斋古玉图》和黄濬的《古玉图录初集》,其后又编入罗振玉主编的《三代吉金文存》。该文物虽然属于收藏品,但历代对其铭文均无考证,对其文字考证较晚,释义最早上世纪30年代见于于省吾《双剑誃吉金文选》。此后有郭沫若、王季星、陈世辉、张光裕等数十位古文字学、养生学、医学、体育学等各学科的专家学者从不同角度和层次对其进行解读,为其铭文文字考证及释义作出了贡献。《行气玉剑珌》是一个十二面体的小青玉柱,中有孔,未穿顶,一面下部有一小孔与内孔相通。玉柱的每面刻三个字,共45字,含重文9。文字极为规整,刚劲峭利,书风与中山国诸器铭文相仿,属北方文字体系无疑义。据郭沫若考证,此文物系战国初期(约公元前380年)的制品。

(一) 《行气玉剑珌》名称变化

关于对《行气玉剑珌》的命名,学界一直存在着争议,各家命名也不同。它曾被称为《玉刀珌》,于省吾命名为《刀珌铭》,后来罗振玉将其命名为《剑珌》,并将拓文载于《三代吉金文库》中。上世纪40年代,闻一多在他的《神话与诗》一书中论及古代导引行气时,将其命名为《玉珌铭》。建国后郭沫若判定玉铭为战国初期的玉石制品,又将把它命名为《行气玉佩铭》,陈邦怀命名为《行气玉铭》,天津博物馆则命名为《青玉行气铭饰》,还有人命名为《行气玉杖首》。从玉柱的形状结构来看,它是一个棱柱体,中空但未穿顶,一面下部有一孔与内腹相通,棱面经过打磨。由于玉柱中空且一面有小孔与之相通,因此叫“玉铭”、“铭饰”、“玉杖首”、“玉佩铭”都有一定的道理,而称之为“玉铭”则较为中性。目前学术界一般称之为《行气玉铭》。对此文物的不同命名,体现了各家从不同的角度对其解释,但笔者认为,虽然这些名称都是指同一件文物,但是其内在还是有细微的差别。而不同的命名则会导致对该文物功用的争议,因此,我们有必要区分各家是从何种层面来进行命名的。若称此文物为“刀珌”、“剑珌”等往往是从该文物本身来说,称“玉铭”、“玉佩铭”等倾向于从文物的铭文内容来说。

(二) 关于功用的讨论

《行气玉剑珌》这一文物本身具有极高的价值,其铭文内容对后世研究战国时期的文字、书法等方面亦有极高的价值。但关于剑珌这一文物的功用,历来有诸多讨论,有玉珌说、佩玉说、图腾崇拜物说、装饰器物说四种意见,时至今日诸家尚无确切的说法。

1) 玉珌说。玉珌是一种安在剑鞘尾端的一种玉制品,它曾被命名为玉刀珌、剑珌和玉珌。

2) 佩玉说。郭沫若对此文物考证后认为是装饰用的佩玉,将其命名为“行气玉佩铭”。

3) 图腾崇拜物说。这种说法由宋功书先生提出,他认为该器物是古代男性生殖器的崇拜物,铭文是对房中术介绍。

4) 装饰器物说。王壁先生认为该文物是仗首的装饰器物,他从外观、礼制和其从容上进行了说明。张道生认为王的解说有理有据可循。王壁对玉珌说和佩玉说进行了反对,他认为“汉代玉珌与战国时期玉珌形制大同小异,而都与此器形状相去甚远,故指刀珌或剑珌都是没有任何凭据的 [1]。”作为玉佩,为了方便佩带,都有穿孔,此物虽有穿孔,但孔却位于下部,若用绳子穿上后,文字是倒立的。或从王说,佩玉说不成立。

但也无法否认剑珌或刀珌说不成立,此器物为一个十二面体的小青玉柱,若依其为剑珌也成立。其从底部穿孔又未穿顶,套在剑鞘尾端文字刚好是正的。依古文献对杖首装饰的记载,大多为青铜制品,也有的是玉制品,但其形状是刻上动物的形状,如鸠、龙等,并且在先秦时期杖首的装饰物多为鸠杖,无青玉柱做杖首装饰物的记载,所以仗首的装饰器物说虽有一定的道理,但也有待考证。《说文》释“珌”字为:“珌,佩刀下饰品,天子以玉 [2] P7。”东汉许慎作的《说文解字》是解释文字的开山之作,其所处时代距先秦相去不远,所获得的一手资料也比我们今天获得的更为确切,其释义可从。天子之剑因用玉制成,也称“玉剑具”,一套完整的玉剑具由剑首、剑格、剑璏、剑珌四部分组成。赵峰在其《“行气玉铭”考释》中提出刀鞘之下易与其他物体相触,为玉即易碎,认为剑珌说也存在问题。

但是,在《诗经》中也有不少篇目记载用珌装饰刀剑。如《小雅·甫田之什》篇云:“……君子至此,鞞琫有珌。君子万年,保其家室,维水泱泱。君子至此,福禄既同。君子万年,保其家邦。”《大雅·公刘》中也有记载:“何以舟之?维玉及瑶,鞞琫容刀。”“琫”字《说文》释为:“佩刀上饰,天子以玉,诸侯以金 [2] P7。”释“珧”字引《礼》云:“佩刀,天子玉琫而珧珌。”此皆记载刀鞘上之装饰物为珌。并且以珌为装饰物并不是普通人佩戴的,而是公刘、周天子这样的人所用的,它是军权王权、美德的象征,所以赵峰质疑剑珌说存在问题亦可反驳。

《说文》解“玉”为:“石之美,有五德:润泽以温,仁之方也;䚡理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠不折,勇之方也;锐廉而不技(忮),洁之方也。象三玉之连。丨,其贯也 [1] P5。”段玉裁《说文解字注》、董莲池《说文解字正考》皆从此说。玉是沟通天地人的神器,具有仁义智勇洁五德,把一篇引导行气的铭文刻在青玉柱上,不再是简单的一件装饰物,而是具有更深刻的意义。综合诸家说法及《诗经》、《说文》的解释,余认为“行气玉剑珌”这一器物的功用是刀剑的装饰物,但其作为天子之剑的装饰物,或与玉剑一起作为祭祀的物品。至于为何会把一篇行气铭文刻于祭祀物品上,或可认为玉珌是作为沟通上下的载体,铭文所讲行气之方法是认识上帝、体悟道的一种方法,如此铭文所载之内容不再单是养生领域,其内容深入到了中国哲学的上、下关系以及其与道的关系,其对本体论、认识论有着特殊的运思方式。

2. 铭文单字解析及释义

《行气玉剑珌》铭文共有45个字,有22个字不重复,但有争议的字却达10余字。如:“深”作“吞”,“伸”作“神”,“萌”作“明”,“退”作“复”,“几”作“兀、其”,“舂”作“木、樁”等。目前学界大都采用郭沫若的释字,但其某些释字也存在争议。诸家对释字释义不一,但结合铭文,可取之处又甚少。

对此黄耀明在《<行气玉铭>释义集评及新解》指出目前学界对《行气玉剑珌》研究存在的不足:“由于各种局限,有些释义也有不少问题:通晓古文字而不解内丹者有之;熟悉内丹而不明文字者有之;断章释义不顾全篇者有之;意译全篇而不落字句者有之;更有甚者,无视通篇大意,对文字形体妄加臆测 [3]。”他认为各家释义常各有得失,分歧众多,所阐释义令研究者不知如何决断,常出现引用错误观点的情况。然而这些都不利于后人对铭文真正意义的探索。对于铭文的含义,一般都认为是古代练气的方法,但具体涵义却众说纷纭,有深呼吸说、练周天说、房中术说等。因此,从字源上考证字意很有必要,厘清铭文的释字有利于我们对铭文含义进行重新解释。

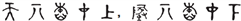

行气玉剑珌铭文拓片展开图

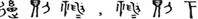

最早载于于省吾《双剑誃吉金文选》的释文为:“行 (氣)

(氣) (天),则

(天),则 (畜),则神,神则下,下则定,定则固,故则明,明则

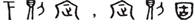

(畜),则神,神则下,下则定,定则固,故则明,明则 (长),长则退,退则天,天其舂在上,墜(地)其舂在下。巡则生,逆则死。” [3] 但诸家对其释字存有疑义,皆从各自的角度解释此篇铭文的释字。目前采用较多的是郭沫若、伍仕谦的释文:“行氣

(长),长则退,退则天,天其舂在上,墜(地)其舂在下。巡则生,逆则死。” [3] 但诸家对其释字存有疑义,皆从各自的角度解释此篇铭文的释字。目前采用较多的是郭沫若、伍仕谦的释文:“行氣 (深) = 则

(深) = 则 (蓄) = 则神(伸) = 则下 = 则定

(蓄) = 则神(伸) = 则下 = 则定 = 则固 = 则明(萌) = 则

= 则固 = 则明(萌) = 则 (长) = 则退 = 则天 =

(长) = 则退 = 则天 =  (其几)舂在上,墜(地)

(其几)舂在上,墜(地) (其几)舂才(在)下。巡(顺)则生,逆则死。”“=”表示重文,铭文共45字,重文9个字(有一处铭文中未刻)。余接下来将根据许慎《说文解字》、段玉裁《说文解字注》、董莲池《说文解字正考》以及各家注释对《行气玉剑珌》的铭文做一个系统的梳理,在前人研究的基础上,重点从哲学的角度解释其中的字意,进而阐释其哲学意义。

(其几)舂才(在)下。巡(顺)则生,逆则死。”“=”表示重文,铭文共45字,重文9个字(有一处铭文中未刻)。余接下来将根据许慎《说文解字》、段玉裁《说文解字注》、董莲池《说文解字正考》以及各家注释对《行气玉剑珌》的铭文做一个系统的梳理,在前人研究的基础上,重点从哲学的角度解释其中的字意,进而阐释其哲学意义。

(一)

除了赵松飞明确释为“行 ”之外,各家对二字均解释为“行氣(或气)” [3] 对其释义有七种:1) 修身做事之道理;2)

”之外,各家对二字均解释为“行氣(或气)” [3] 对其释义有七种:1) 修身做事之道理;2)  深呼吸(导气)运动;3) 行形而上之气(使神完);4) 练吐纳气功;5) 运行真气;6) 修炼内丹。7) 交合男女精气(合气)。 [3] 但从释字意来看,诸家几乎没有分歧,认为“

深呼吸(导气)运动;3) 行形而上之气(使神完);4) 练吐纳气功;5) 运行真气;6) 修炼内丹。7) 交合男女精气(合气)。 [3] 但从释字意来看,诸家几乎没有分歧,认为“ ”和“氣”两字的意思是一样的,认为前者是后者的古文或异体字,即今“气”字。诸家所宗以上七个观点,但从下文之句来看,2、4、5、6观点皆有可取之处,这几个观点应结合起来理解,即行

”和“氣”两字的意思是一样的,认为前者是后者的古文或异体字,即今“气”字。诸家所宗以上七个观点,但从下文之句来看,2、4、5、6观点皆有可取之处,这几个观点应结合起来理解,即行 是修炼内丹时运行的真气。此真气应为先天之气(后文论述)。

是修炼内丹时运行的真气。此真气应为先天之气(后文论述)。

关于“ ”和“氣”两字,亦有不同观点,中医认为“氣”字应为所谓“谷气”,是由食物在体内产生之气。而“气”字《说文解字》解为:“云气也 [2] P11。”气像云起之貌,为自然界产生之云气。后“气”与“氣”混同,“氣”行而“气”废,现在简化字又将“氣”简化为“气” [3]。“

”和“氣”两字,亦有不同观点,中医认为“氣”字应为所谓“谷气”,是由食物在体内产生之气。而“气”字《说文解字》解为:“云气也 [2] P11。”气像云起之貌,为自然界产生之云气。后“气”与“氣”混同,“氣”行而“气”废,现在简化字又将“氣”简化为“气” [3]。“ ”字专门依周易、中医理论而造,专指(用意念)导引胸中心火下降于腹中肾水所产生的一种类似于气体的物质。故加“火”表示其所由来,以区别于由食“米”所产生之“氣”和自然之“气” [3]。因此,我们可以把“行

”字专门依周易、中医理论而造,专指(用意念)导引胸中心火下降于腹中肾水所产生的一种类似于气体的物质。故加“火”表示其所由来,以区别于由食“米”所产生之“氣”和自然之“气” [3]。因此,我们可以把“行 ”释为“运行于体内之真气”。表明此

”释为“运行于体内之真气”。表明此 非人呼吸之气,或谷气。

非人呼吸之气,或谷气。 为火气,具有火的性质,也可以说它是生命的精气神,同时也是不生不灭的。

为火气,具有火的性质,也可以说它是生命的精气神,同时也是不生不灭的。 之“

之“ ”像十字路口之形,四面相通,无所阻碍,意味着行气之时要保持各个经脉的畅通方能行气,也就是在行气之时不要去加以阻碍,要顺其而行。

”像十字路口之形,四面相通,无所阻碍,意味着行气之时要保持各个经脉的畅通方能行气,也就是在行气之时不要去加以阻碍,要顺其而行。

(二)

黄耀明在《<行气玉铭>释义集评及新解》中综合诸家释字,总结出“ ”字有13种释字:天、阗、深、完、居、军、吞、寘、宎、

”字有13种释字:天、阗、深、完、居、军、吞、寘、宎、 、探、颠、内;“

、探、颠、内;“ ”字有5种释字:畜、蓄、

”字有5种释字:畜、蓄、 、搐、撤。黄考订诸家释字,回到战国时代,从中山国的文字本身出发,依《康熙字典》、《古文四声韵》,从字形的变化,通过比对字形构型,认为字“

、搐、撤。黄考订诸家释字,回到战国时代,从中山国的文字本身出发,依《康熙字典》、《古文四声韵》,从字形的变化,通过比对字形构型,认为字“ ”当为

”当为 字,“蓄”字当为“

字,“蓄”字当为“ ”。“

”。“ ”字“从宀,从天。”解释此字的关键在于对“宀”的认识,宀是与人的边际之义。“

”字“从宀,从天。”解释此字的关键在于对“宀”的认识,宀是与人的边际之义。“ ”字即表明气的来源(后文论述人体运行先天之气来源时详论)。“

”字即表明气的来源(后文论述人体运行先天之气来源时详论)。“ ”字是“天”的本字,天者巅也,至高无上。天在人体指的是囟,以天为本就是以囟为宗,“行

”字是“天”的本字,天者巅也,至高无上。天在人体指的是囟,以天为本就是以囟为宗,“行

”便是气从宀进入到囟处,整个真气的运行是从

”便是气从宀进入到囟处,整个真气的运行是从 开始的。蓄为积之义,依前句之意,

开始的。蓄为积之义,依前句之意, 从宀进入囟处,那么真气在囟部要有一个蓄的过程才开始运行,结合整句铭文,此处“

从宀进入囟处,那么真气在囟部要有一个蓄的过程才开始运行,结合整句铭文,此处“ ”字为“

”字为“ ”字。“

”字。“ ”字前加“辵(辶)”字有“行走、行进”之义,也就是气进入到人体,不是一团死气,而是运动的。但是在这一阶段气还在处于源源不断进入人体的,还没有开始运行,因此用“

”字前加“辵(辶)”字有“行走、行进”之义,也就是气进入到人体,不是一团死气,而是运动的。但是在这一阶段气还在处于源源不断进入人体的,还没有开始运行,因此用“ ”字表示真气在囟部积蓄运动并将要运行的样态。

”字表示真气在囟部积蓄运动并将要运行的样态。

(三)

黄耀明综合各家释义,“ ”字有伸、神、慎3种观点,23种释义,但其依据《周易》、《管子》、《庄子》、《吕氏春秋》、《史记》等著作以及先秦的语法句式,认为“神”通“伸”,真气在囟部不断积蓄运动,当到达充盈状态时,便要开始行气,那么是如何开始行气的呢?在行气之初便要有一个引出者,在囟部把真气引向经络。《说文》释“神”为:“天神,引出万物者 [2] P11。”释“伸”为“屈伸”。“伸”无法表现一个引出者的功能,而“神”是万物的引出者,具有引出真气之功能,基于此,此处应用“神”字而非“伸”字。“

”字有伸、神、慎3种观点,23种释义,但其依据《周易》、《管子》、《庄子》、《吕氏春秋》、《史记》等著作以及先秦的语法句式,认为“神”通“伸”,真气在囟部不断积蓄运动,当到达充盈状态时,便要开始行气,那么是如何开始行气的呢?在行气之初便要有一个引出者,在囟部把真气引向经络。《说文》释“神”为:“天神,引出万物者 [2] P11。”释“伸”为“屈伸”。“伸”无法表现一个引出者的功能,而“神”是万物的引出者,具有引出真气之功能,基于此,此处应用“神”字而非“伸”字。“ 则神(伸)”是指从囟部引出真气经任脉按经络行走,其方向是向下;“下”是指下丹田。

则神(伸)”是指从囟部引出真气经任脉按经络行走,其方向是向下;“下”是指下丹田。

(四)

此句释文为“下则定,定则固”,各家基本上认同,但其释义有28条,但其中三条释义空泛无所依;八条释义符合修习的规则,但其主语不一致,句式不同;四条释义是指呼吸之气,与铭文所指之修习之真气不同;九条释义或不符合修习实际,或主语句式不一致,或语句不通顺,或与铭文不符。而其释义可取者有三:“其一,气到达丹田后(随意念)停留在丹田,停留在丹田的气不断充实,形成坚硬的气丘。其二,(真气)深入往下一直到丹田,真气才停止,停止后真气会进一步强固、充实。其三,气机下伸,才可能在下腹部停留,稳定下来,对下腹部进行激惹;因为气机在下腹部停留和稳定,才可能不断壮实、巩固 [3]。”此句依黄耀明之意可释为真气下行后要止于丹田,使真气停止在丹田后就要静守、固守,使之逐渐充实、不散乱,形成气丘。

(五)

此句在释字上有两种观点:“ ”字释为“明”和“萌”,依黄耀明在《<行气玉铭>释义集评及新解》中统计,此句28中释句中有9种释句释为原字“明”,其余19种释句均释为“萌”。但根据铭文整体上来看,“

”字释为“明”和“萌”,依黄耀明在《<行气玉铭>释义集评及新解》中统计,此句28中释句中有9种释句释为原字“明”,其余19种释句均释为“萌”。但根据铭文整体上来看,“ ”字应当释为“萌”。《说文解字》解“明”字为“明,照也。从月,从囧 [2] P192。”解“萌”字为“艸芽也。从艸,明声 [2] P21”关于“艸”字释为“百芔也。从二屮。”“屮”字解为“艸木初生也,象丨出形,有枝茎也。臣铉等曰‘丨,上下通也,象艸木萌芽通徹地上也 [2] P12。’”释“丨”字为“上下通也,引而上行读若囟,引而下行读若退 [2] P11”。综合铭文“神”、“长”、“本”、“生”、“才”等8个可具生之义的字来看,“

”字应当释为“萌”。《说文解字》解“明”字为“明,照也。从月,从囧 [2] P192。”解“萌”字为“艸芽也。从艸,明声 [2] P21”关于“艸”字释为“百芔也。从二屮。”“屮”字解为“艸木初生也,象丨出形,有枝茎也。臣铉等曰‘丨,上下通也,象艸木萌芽通徹地上也 [2] P12。’”释“丨”字为“上下通也,引而上行读若囟,引而下行读若退 [2] P11”。综合铭文“神”、“长”、“本”、“生”、“才”等8个可具生之义的字来看,“ ”字确释为“萌”,而明无生长之意。“萌”指真气在丹田得到巩固后,向下(会阴处)萌发,萌发后要不断地生长真气,使之经尾闾处向上长到达头囟,完成真气一个小周天的修炼,并且这种真气的修炼是持续的,不能中途停止。

”字确释为“萌”,而明无生长之意。“萌”指真气在丹田得到巩固后,向下(会阴处)萌发,萌发后要不断地生长真气,使之经尾闾处向上长到达头囟,完成真气一个小周天的修炼,并且这种真气的修炼是持续的,不能中途停止。

(六)

“ ”字各家有:退、复、优、“退复”4种观点,25种释句,5种释句指呼吸之气;3种释句释

”字各家有:退、复、优、“退复”4种观点,25种释句,5种释句指呼吸之气;3种释句释 为“退”,《说文解字》释“退”为“却也。”,释“却”字为“节欲也。”丨向下为退,向上为囟,结合此句之意,尾闾处作为沟通真气上下运行的一个关节点,真气向下经此处之后便是向上运行,所以此字释退不符。《说文》释“优”字为“饶”,“饶”义为“饱”,显然此字也不符合行气的标准;释“复”为“行故道也。”故道可理解为旧的方法或道路。根据何琳仪、刘又辛、方有国、郭沫若、徐中舒等人对“

为“退”,《说文解字》释“退”为“却也。”,释“却”字为“节欲也。”丨向下为退,向上为囟,结合此句之意,尾闾处作为沟通真气上下运行的一个关节点,真气向下经此处之后便是向上运行,所以此字释退不符。《说文》释“优”字为“饶”,“饶”义为“饱”,显然此字也不符合行气的标准;释“复”为“行故道也。”故道可理解为旧的方法或道路。根据何琳仪、刘又辛、方有国、郭沫若、徐中舒等人对“ ”字考订,均认为作“復(复)”字,表示往返目的地所在。依“復(复)”字此句可解释为:真气下行至尾闾处,经此处真气上行到达背部夹脊关,此时真气向上运行的路线正与下行之路线处在同一个水平线上,且从前后看,行进路线刚好相反,好像又回到原处,所以叫做“復”。但是真气下行与上行之经络是两条而不是一条,若说为“复”字也不尽妥当。另有一“覆”字也可释“

”字考订,均认为作“復(复)”字,表示往返目的地所在。依“復(复)”字此句可解释为:真气下行至尾闾处,经此处真气上行到达背部夹脊关,此时真气向上运行的路线正与下行之路线处在同一个水平线上,且从前后看,行进路线刚好相反,好像又回到原处,所以叫做“復”。但是真气下行与上行之经络是两条而不是一条,若说为“复”字也不尽妥当。另有一“覆”字也可释“ ”字,“覆”《说文解字》释义:“覂也 [2] P216”,“覂”为翻义,是指真气下行至尾闾处,翻过此处到达背部夹脊关,向督脉运行。“覆”字讲求(动作)迅速,“復”字讲求目的。9种释句把“天”释为头顶,依黄耀明之说此释不确切,真气并非沿头顶皮下巡行,而是由后脑勺的玉枕关进入泥丸宫(即脑),进而下降眉中之印堂,入鼻、口,汇入任脉 [3]。照这种说法,这个路线都在头部,释“天”为头顶显然不符,结合铭文“天”当理解为“颠”,也就是囟,可以理解为其是维系生命的通道,同时也是保持真气循环往复的一个通道。

”字,“覆”《说文解字》释义:“覂也 [2] P216”,“覂”为翻义,是指真气下行至尾闾处,翻过此处到达背部夹脊关,向督脉运行。“覆”字讲求(动作)迅速,“復”字讲求目的。9种释句把“天”释为头顶,依黄耀明之说此释不确切,真气并非沿头顶皮下巡行,而是由后脑勺的玉枕关进入泥丸宫(即脑),进而下降眉中之印堂,入鼻、口,汇入任脉 [3]。照这种说法,这个路线都在头部,释“天”为头顶显然不符,结合铭文“天”当理解为“颠”,也就是囟,可以理解为其是维系生命的通道,同时也是保持真气循环往复的一个通道。

(七)

此句“ ”、“

”、“ ”、“

”、“ ”三字有分歧,“

”三字有分歧,“ ”字有“其”、“几”、“基”、“元”、“机”等5种观点。黄明耀考订诸家释字,从古文字形音义、各铭文之间文字的异同以及相关的古文献,确证释“

”字有“其”、“几”、“基”、“元”、“机”等5种观点。黄明耀考订诸家释字,从古文字形音义、各铭文之间文字的异同以及相关的古文献,确证释“ ”字为“其”字。但“其”《说文》释为“簸也。从竹、

”字为“其”字。但“其”《说文》释为“簸也。从竹、 ,象形,下其丌也 [2] P133。”“丌”是万物之丌。“

,象形,下其丌也 [2] P133。”“丌”是万物之丌。“ ”字有“舂”、“本”、“樁”、“桩”、“

”字有“舂”、“本”、“樁”、“桩”、“ ”、“根”等6种观点。郭沫若等人释为“舂”字,王季星、张光裕、陈邦怀已证此字误。释“樁”、“桩”皆误。“

”、“根”等6种观点。郭沫若等人释为“舂”字,王季星、张光裕、陈邦怀已证此字误。释“樁”、“桩”皆误。“ ”字有人认为可以看成是合文,但看作“本”、“臼”,“本”、“舂”的合文皆不正确。对“根”字的解释也是依句义推断而出,在文字构型上不成立。目前对该字的释字,学界大多数学者同意释为“本”字。但按照铭文之义,此字不能单单从“本”字来理解,结合“

”字有人认为可以看成是合文,但看作“本”、“臼”,“本”、“舂”的合文皆不正确。对“根”字的解释也是依句义推断而出,在文字构型上不成立。目前对该字的释字,学界大多数学者同意释为“本”字。但按照铭文之义,此字不能单单从“本”字来理解,结合“ ”、“本”二字释义更为确切。“本”字《说文》解为“木下曰本。”指木之大根,“

”、“本”二字释义更为确切。“本”字《说文》解为“木下曰本。”指木之大根,“ ”意指接近土源的为树木供应养分的小根须,在铭文中指真气的入口。“

”意指接近土源的为树木供应养分的小根须,在铭文中指真气的入口。“ ”字大多数释为“地”,此处从诸家释字。。郭沫若对“

”字大多数释为“地”,此处从诸家释字。。郭沫若对“ ”字有“在”和“才”两种释字,诸家对此字的释字无异,但是“在”和“才”两字之间有着细微的差别,“才”字《说文》释为“艸木之初也,从丨贯一,将生枝叶;一,地也 [2] P171。”“在”字释为“存”。结合铭文内容此处释为“才”字更为妥当,才有生命迹象之义,其可贯通上下。

”字有“在”和“才”两种释字,诸家对此字的释字无异,但是“在”和“才”两字之间有着细微的差别,“才”字《说文》释为“艸木之初也,从丨贯一,将生枝叶;一,地也 [2] P171。”“在”字释为“存”。结合铭文内容此处释为“才”字更为妥当,才有生命迹象之义,其可贯通上下。

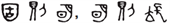

因此,此句释字为:“天其 才上,地其

才上,地其 才下”,义为:头部(上丹田)的接近真气源头的入口在正上方,腹部(下丹田或足部)的接近真气源头的入口在正下方。并且这天和地是相贯通的,如此才可行气。总的来讲,这两句是在说明在打通任督二脉之后如何行气的。“丹家常识,打通小周天后,再假以时日,八脉随之逐渐开通,之后要打通中黄脉才能进入更高的自然无为之境界 [3]。”

才下”,义为:头部(上丹田)的接近真气源头的入口在正上方,腹部(下丹田或足部)的接近真气源头的入口在正下方。并且这天和地是相贯通的,如此才可行气。总的来讲,这两句是在说明在打通任督二脉之后如何行气的。“丹家常识,打通小周天后,再假以时日,八脉随之逐渐开通,之后要打通中黄脉才能进入更高的自然无为之境界 [3]。”

(八)

“ ”字有“巡”和“顺”两种观点,认为两字皆通。对此句有17种释句,5种释句释“死”为死亡,从其释句来看释义主要是说人本身的死亡;6种释句较好,从养生、寿数等方面来讲较符合实际。6种释句或前半句可行、或牵强、或未落到字句,皆不可取。从“神”通“伸”、“明”通“萌”的思路看,“巡”通“顺”也可取。但从另外一条思路,从四个从辵之字(

”字有“巡”和“顺”两种观点,认为两字皆通。对此句有17种释句,5种释句释“死”为死亡,从其释句来看释义主要是说人本身的死亡;6种释句较好,从养生、寿数等方面来讲较符合实际。6种释句或前半句可行、或牵强、或未落到字句,皆不可取。从“神”通“伸”、“明”通“萌”的思路看,“巡”通“顺”也可取。但从另外一条思路,从四个从辵之字( 、

、 、巡、逆)来看,为“巡”更确切,铭文是讲行气的,重点强调行气之方法和路径,从第二句开始,余下句式固定,采用重文形式,表明真气在体内巡行于任督二脉或中黄脉,故从辵以表行之意,而“顺”为“理”之意,无法表达行之意。

、巡、逆)来看,为“巡”更确切,铭文是讲行气的,重点强调行气之方法和路径,从第二句开始,余下句式固定,采用重文形式,表明真气在体内巡行于任督二脉或中黄脉,故从辵以表行之意,而“顺”为“理”之意,无法表达行之意。

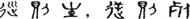

综上所述,综合诸家观点以及从哲学意义的角度来看,铭文释字为:“行

,

, 则

则 ,

, 则神,神则下,下则定,定则固,固则萌,萌则

则神,神则下,下则定,定则固,固则萌,萌则 (长),

(长), 则復(复),復则天,天其

则復(复),復则天,天其 (本)才上,墜(地)其

(本)才上,墜(地)其 (本)才下。巡则生,逆则死。”释义为:从囟上接先天之气并使之充盈,经任脉向下按经络运行;到达下丹田后使之固定形成气丘不散乱,真气稳固充盈后向下经尾闾处向上经督脉往头囟运行,所上行之路径与下行之路径相反;上行到达上丹田,此时真气贯通上下,完成一轮修炼;按经络运行真气则生,逆之则亡。

(本)才下。巡则生,逆则死。”释义为:从囟上接先天之气并使之充盈,经任脉向下按经络运行;到达下丹田后使之固定形成气丘不散乱,真气稳固充盈后向下经尾闾处向上经督脉往头囟运行,所上行之路径与下行之路径相反;上行到达上丹田,此时真气贯通上下,完成一轮修炼;按经络运行真气则生,逆之则亡。

以上从哲学的角度厘清了释字与释义,接下来便是探讨《行气玉剑珌》铭文中真气是如何运行的。

3. 铭文所论行气之过程与方法

既然认为《行气玉剑珌》是关于修炼气功的器物,气功是指用意念去控制体内气运行的方法,那么就牵涉到行的气从何而来,是先天之气还是呼吸之气?以及气进入体内是如何运行的?这是需要我们根据铭文的具体含义一一去发掘的。

(一) 先天之气与后天之气

何为气?这一问题在铭文释义中已经进行了论述,但我们还需要区分何为先天之气?何为后天之气?从铭文释义来看,“行 ”行的

”行的 为生命的精气神之

为生命的精气神之 ,也就是行的是先天之气。而人的先天之气即时坤元之气,“人之生命,源于乾德坤气,而乾德坤气本自虚无 [4] P51。”先天之气不是人体本身所固有的,先天一气,从虚无中来,这里的虚无便是那形而上之道(后文详论)。先天之气是人体行气的重要组成部分。后天之气包括饮食物中的营养物质和存在于自然界中的清气,因这类气是人出生之后从后天获得的,故称后天之精,气由精化,后天之精化而为后天之气。呼吸之气是通过人体的本能的呼吸运动所吸入的自然之气,通过呼吸进入人体内的气主要是在人的肺内进行不断交换,吸清吐浊。呼吸之气由喉而入藏于心肺以达五脏,所以呼吸之气可以作为调整呼吸、养生的一种气,但是不能进入到人之经脉进行运行。因此,依铭文内容,人体所行之气为是为人之先天一气。

,也就是行的是先天之气。而人的先天之气即时坤元之气,“人之生命,源于乾德坤气,而乾德坤气本自虚无 [4] P51。”先天之气不是人体本身所固有的,先天一气,从虚无中来,这里的虚无便是那形而上之道(后文详论)。先天之气是人体行气的重要组成部分。后天之气包括饮食物中的营养物质和存在于自然界中的清气,因这类气是人出生之后从后天获得的,故称后天之精,气由精化,后天之精化而为后天之气。呼吸之气是通过人体的本能的呼吸运动所吸入的自然之气,通过呼吸进入人体内的气主要是在人的肺内进行不断交换,吸清吐浊。呼吸之气由喉而入藏于心肺以达五脏,所以呼吸之气可以作为调整呼吸、养生的一种气,但是不能进入到人之经脉进行运行。因此,依铭文内容,人体所行之气为是为人之先天一气。

那行气除了行先天之气之外,我们后天依续生存是否还需要还需要外界的后天之气呢?显然是需要的。真气运行后天之气与先天之气必须发生联接,才能维系人体的生命。在行气时接先天之气落入后天,与整个生命个体相连。但是人在修炼真气区分先天之气与后天之气,在行气是人之生命的精气神之气。

(二) 先天之气的来源

既然人体所行之气是超验的先天之气,那么超验的气是从何而来?又如何进入到人体的呢?这一点用铭文中“ ”字可以论证。天在人体指囟,天字上面加上宀表明天不仅仅指囟,同时也指超验的气的来源。关于宀的意思,在苗族的“族鼓禮”当中能得到充分的印证。张连顺在《贵州苗族“族鼓禮”与中华古史重建》中通过“

”字可以论证。天在人体指囟,天字上面加上宀表明天不仅仅指囟,同时也指超验的气的来源。关于宀的意思,在苗族的“族鼓禮”当中能得到充分的印证。张连顺在《贵州苗族“族鼓禮”与中华古史重建》中通过“ ”字解释苗族祖先的灵魂如何降临到堂屋住进鼓里,指出其方式是揭开两片房瓦留出通道让祖先的灵魂住进鼓里 [5]。那么“鼓”字上面的

”字解释苗族祖先的灵魂如何降临到堂屋住进鼓里,指出其方式是揭开两片房瓦留出通道让祖先的灵魂住进鼓里 [5]。那么“鼓”字上面的 便是房屋的象形,要让祖先的灵魂降临则需要一个通道,而这个通道则是需要人为开启的。如此天字上之宀也正是此义,超验的气进入人体也是有一个通道的,而这个通道也需要人后天的开启。“

便是房屋的象形,要让祖先的灵魂降临则需要一个通道,而这个通道则是需要人为开启的。如此天字上之宀也正是此义,超验的气进入人体也是有一个通道的,而这个通道也需要人后天的开启。“ ”即表明超验的气通过特定的通道进人人体的囟。《说文》释囟为“头会,脑盖也。”囟具有超验的先天的功能,也是经验和超验的连接点。古文“

”即表明超验的气通过特定的通道进人人体的囟。《说文》释囟为“头会,脑盖也。”囟具有超验的先天的功能,也是经验和超验的连接点。古文“ ”字也作儿和兒,“兒”字《说文》解为“孺子也。从儿,象小兒头囟未合 [2] P242。”在三岁之时小兒头囟相合,后天的功能就会被唤起,和天地之气相通,也就是说人本身就有和先天之气相接的能力。接到先天之气之后要把其落到后天,落到经验上,使先天之气与后天之气相合,实现身心合一,完成生命个体以通达道之境界。

”字也作儿和兒,“兒”字《说文》解为“孺子也。从儿,象小兒头囟未合 [2] P242。”在三岁之时小兒头囟相合,后天的功能就会被唤起,和天地之气相通,也就是说人本身就有和先天之气相接的能力。接到先天之气之后要把其落到后天,落到经验上,使先天之气与后天之气相合,实现身心合一,完成生命个体以通达道之境界。

(三) 行气之过程与方法

真气的在人体的运行是否成功,就要看行气的具体过程与方法是否正确,真气的运行特定的路线及方法。

1) 贯通上下。行气或者走气首先要接入先天之气,使其充盈、饱满、上下贯通。行气之过程必须要保证真气能接续进入体内,方能进行真气的修炼。那么如何确保真气的源源不断呢?其关键在于先天之气的不生不灭,超验的形而上的气即是道。先天之气通过特定的通道进入人体,与后天之气合一以完成整个行气过程。

2)  。

。 是指行的样态。行气最根本的是

是指行的样态。行气最根本的是 则

则 ,接先天一气,由天而动,也就是说先天之气进入人体之后,真气的修炼是从从囟上开始行气的。先天之气并不是一进入到人体就开始行气,而是要积蓄真气,使之在囟部充盈饱满。而在积蓄真气的这一过程不是静态的而是运动,即先天之气进入人体一开始就是运动的。

,接先天一气,由天而动,也就是说先天之气进入人体之后,真气的修炼是从从囟上开始行气的。先天之气并不是一进入到人体就开始行气,而是要积蓄真气,使之在囟部充盈饱满。而在积蓄真气的这一过程不是静态的而是运动,即先天之气进入人体一开始就是运动的。 之义便是“即存有而活动”(此存有为存蓄真气之义,而非本体论之义。)而一过程是为真气的运行做好准备。

之义便是“即存有而活动”(此存有为存蓄真气之义,而非本体论之义。)而一过程是为真气的运行做好准备。

3) 神(伸)。接超验的先天之元气后要把其落到后天,其关键点是神。神是指把囟部积蓄的活动的先天之气引出来落到后天,落到人的行气上。落到后天的气要按经络的路线行走,这条路线是下–定–固–萌–长–复–天。落到后天的气先下行至丹田,停留在那里,使之充盈饱满不散乱而有定型,真气在丹田形成气丘后再向下行,经尾闾处行至后背,快速向上行,到达头部。行气之路径先由上而下再由下而上,由囟处接出先天之气,按行气路径运行一周之后又返回囟处。

行气的路径是真气修练是否成功的关键,行气之过程必须按照经络的路径来运行,若逆行经脉之路径,便会导致真气大乱,甚至死亡。

4. 《行气玉剑珌》的哲学意义

上文已对铭文释字释义、行气的方法与路径做了阐释,确定《行气玉剑珌》的铭文是一篇修练气功的,是讲行气之根本。气作为中国哲学研究的一个重要范畴,同时也是生命之源,从某种意义上来说,对《行气玉铭》的研究不能仅从文字训诂、文字考证等方面进行,而应深入到哲学领域,从中国哲学的路径出发,去发掘其深刻的哲学意义。古代修练气功的方式主要是用意念去控制气的运行,这一方式就涉及到了形而上的问题。

气功在先秦时也称为“吐纳”“静坐”等,是古代人为了达到延年益寿、修生养性所进行的一种实践活动。同时也是修练者独特的体会,通常带有一种神秘性质。圣人贤人君子修炼的皆具养身、修德等多角度的个体实践活动,对中国的文化产生重要的影响,同时和中国哲学又有着密切的关系,先秦诸子认为气功态下能体会到“道”的存在,所以《行气玉铭》一文便涉及了中国哲学的本体论、认识论、生命观等方面的问题。

(一) 《行气玉铭》与中国哲学本体论

中国哲学的本体论主要涉及“道气合一”的问题,然而对“道”、“气”二者的关系及阐释,各家说法莫衷一是。唐君毅提出老子解“道”有六义:通贯异理之用之道、形上道体、道相之道、同德之道、修德之道及其他生活之道、为事物及心境人格状态之道 [6] P225-232。顺真教授在《新道学的生死观》中提出“人之生源于‘德’、‘气’,德气即是道 [4] P52。”由此,对气的解释便上升到本体论的高度。

《行气玉剑珌》铭文中所行的气是从虚无中来,虚无也就是那不可见不可闻的“道”,那么对道的认识便要靠某种内在的方式。行气是人靠意念控制气在体内的运行,这一方法与过程即是对“道”的体悟。

认为“道”是物质性的主要是根据对《老子》的解释:“道之为物,唯恍唯惚。惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。”(第二十一章)“有物混成,先天地生;寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母;吾不知其名,字之日道。”(第二十五章)道在这里被规定为先于天地万物的一种原始之物质,尽管恍惚,但其中有物。

有主张“道”是一种“精神性的”也在《老子》中找到了依据:“视之不见名日夷,听之不闻名日希,搏之不得名日微。此三者不可致洁,故混而为一其上不墩,其下不昧,绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓恍惚(第十四章)。天下万物生于有,有生于无(第四十章)”,此处“道”又被说成是看不见、听不到、摸不着的“无状之状,无物之象”,但其又不是“无”,而是有其道,而不知用什么名字什么形状去形容。因此,对道的认识是靠人主观所想象的,也可以说道是一种精神性的东西。

既如此,我们对“道”的理解就要跳出一般的思维模式,“道”是我们的眼、耳、体等外在的感官都无法去感官,老子既然能恍兮惚兮地感受到它的存在,那么“道”就有可能是人体的一种“内感官”,是人体在某种特殊状态下的内在知觉。目前人体所保持的内感知的特殊状态有以下几种状态:其一:人体受到外部刺激(如打击、针刺、药物、恐吓、催眠术等)而处于半昏迷状态。其二:人体处于梦境状态。其三:人通过自觉的意念控制作用使自己处于朦膝胧胧状态,如气功、瑜咖等修炼活动 [7]。如果我们确定老子对“道”的感知是一种“内感知”的话,前两种依据人的外部感知和人的普遍状态,那么符合老子对“道”描述就只有最后一种情况即气功态(瑜咖此时尚未传入中国。)

行气之过程是靠人的意念去控制气行的路径,那么在修练气功的过程中它的主观感受是怎样的?如明儒罗洪先、蒋信、高攀龙、吕坤等的感受是相似的:即人体进入气功态后会产生“天人合一”、“物我合一”、“内外合一”、“古今合一”的浑然景观和奇妙感受 [4]。基于此,这就和老子所描绘的道有某种相似之处:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根日静,是日复命,复命日常,知常日明。”(第十六章)“载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?涤除玄览,能无疵乎?(第十章)此上例句表明“致虚极,守静笃”“载营魄抱一”“专气致柔”等得“道”的方法,其路径是从静出发,到有物再进行回归,而这条路径与行气之路径十分相似:接先天之气到行气最后气再回归到道。

老子的“道”是看不到听不到摸不着的,而气也是如此。但在气功状态下人却能感受到气的存在。辜堪生、李学林在《论气功与中国哲学》中提出老子所说的“道”,“就是老子等古代哲人把气功高度人静状态下所感受到难以名状的特异境界推及宇宙,使之上升为宇宙的本原,作了形而上学的哲学升华。” [7] 所以“道”乃是气功态的升华。

而《行气玉铭》中的行气过程也是要在人极静的状态下修炼,人体行气的过程是“ –

– –下–定–固–萌–长–复–天”,行从道而来的先天之气,先在人体囟部积蓄,然后下行、稳固,最后在回到囟部,这一过程不是一个简单的回归,当所行之气成功地回到囟部时,便是真正体悟到了“道”的存在。此时人便是与道一体,与天地万物一体。

–下–定–固–萌–长–复–天”,行从道而来的先天之气,先在人体囟部积蓄,然后下行、稳固,最后在回到囟部,这一过程不是一个简单的回归,当所行之气成功地回到囟部时,便是真正体悟到了“道”的存在。此时人便是与道一体,与天地万物一体。

从此处理解,《行气玉铭》便与本体论联系起来,修练真气之过程便是悟道之过程,在这一过程之中才能体会到道之精妙处,达到物我合一之境。

(二) 《行气玉铭》与中国哲学认识论及思维方式

中国古代哲学认识论的核心问题是知行关系问题,“知”的地位与本体论中“道”的地位是一样的。“知”同样具有神秘性。古代圣人认为知识由两部分构成:与生俱来的和从实践中获得的,而且认为与生俱来的知更为重要,它的知便是知“道”,因此道与行是紧密联系在一起的。

先秦道家老子提出“玄览”的认识方法,这种方法通过“至虚极,守静笃”达到“万物并作,以吾观复”的目的,这一关键点是要保持高度的宁静,避免人体感官对外部事物的接触(塞其兑,闭其门)庄子提出“坐忘法”,“堕肢体、黜聪明、离形去知,同于大道,此谓坐忘”(《大宗师》)在坐忘状态下,使身体静下来,黜智慧,忘掉形体,使之与道同。在这种方法之中与道相融,在虚无状态下达到身心合一、物我两忘,得出“道不可闻,闻不若塞,此之谓大得。”(《知北游》)的知识。《管子·心术上》提出“静因之道”(即“舍己而以物为法”)、“无为之道,因也”的认识论,“静因之道”的方法相承老子的认识方法。并且认为“虚其欲,神将人舍”,只要虚静去欲,精神(道)就会进入人认识主体之中。也就是只要守住静守住气,人自身的道就会显现出来。而这一模式正是知——行的思维方式。

宋明时期,至虚守静的治学方法达到了极致,这一时期的学者大多把治学与静坐结合起来。二程、朱子、陆象山皆主张静坐,王阳明的龙场悟道也是由静坐而悟。佛家亦有禅定之功夫。从气功的角度来看,摒除一切杂念,达到极静,用意念来控制自己的身体,这样就能与自然合为一体,完成由所接先天之气落到后天之后与自然之清气的交换。

依据铭文来看,行气之过程主张静,并且只有在静的状态下才能感受到气的存在,依此才能控制真气行走的路线,此谓“巡(顺)者生,逆者死。”在先秦时期,古人练功时便已悟出行气之真理所在。

(三) 《行气玉铭》与人生哲学

先秦时期诸子把圣人作为最高的追求,而达到圣人的途径是涵养心性。那如何涵养心性呢?主要是养气。孟子言养浩然之气,庄子言人之生是气之聚等。先秦诸子把养气养身作为人生修养的重要部分,把养气与人的生命联系起来,成为人生哲学当中的一部分。

圣人、真人、至人、神人是先秦诸子所追求的理想人格,并把它视为人生的最高目标。然而要达到这种理想人格,常常伴随着某种修生养性之能。而他们所谓的理想人格往往有着某种特殊的能力,如“不窥牅,见天道”、“不行而知”、“登高不栗,入水不雷,入火不热”(《大宗师》)等。不仅道家有如此说法,儒家亦有:如各种异象的显示、超乎常人认知之事。先秦诸子何谓理想人格有此特殊能力?是因为他们懂得行气(练功)之道。孟子亦讲养气的重要性:“夜气不足以存,则其违禽兽不远矣……故苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。”(《告子上)依孟子之言,不存养气,与禽兽无异,要求人们保持赤子之心。同时在养气时也要有良知良能,如无此,则也无法养气,这直接把养气与道德伦理连接起来。

魏晋玄学、宋明理学也把气功态下的高度“虚静”状态作为人生修养的一种体验,但这种纯体验还不能让人直接成为圣人,还需要在经验中去体悟,二者相结合才能达到“道”的境界。因此我们不能简单看《行气玉铭》,可以说它是先秦时期养气存气、通达“道”之境界的旨诀。

而古人要成为圣人、真人等之类的人,便要先达到“道体无生无化无患”,只有禀得道体无生无化无患才能成为真人。顺真在《新道学的生死观》中指出:“生命的本相就是‘业气’、‘智慧气’的共存,因此超越生命的生死,就是以后天气为基础而最大限度地发挥先天气的作用,当先天之气成为绝对的指导作用,当‘智慧气’完全涵养无遗时,人的生命就进入了永恒的大道,也就彻底地‘归根复命’,也就彻底地进入‘谷神不死’之真人的永恒境界 [4] P59。”可见当人进入了道的境界,才达到真人,而在成为真人的过程中,先天之气起着重要的作用。个体生命超越生死复归天地之道,实则也是超验的先天之气进入人体运行,然后向道回归。而这一过程与铭文的行气路径有着相似之处,铭文所论行气的路径是:先天之气进入人体运行,最后归于囟部,而归于囟部是,便是向道的回归,在此时人通过养气行气已悟的道之存在。

《行气玉铭》把行气之过程与人的个体生命紧密相连。行气之成功时则是个体与“道”通为一,此时人与道不再为二,与天地万物亦不为二。

综上对铭文所涉及的本体论、认识论以及人生论三个方面的论述,由此可见,《行气玉铭》不单单是对气功的导引,其内容已深入到了哲学所探讨的内容。

5. 结语

综上所述,对《行气玉铭》的探索不能只从文字训诂、文义阐释等方面来进行解读,而应该去发掘的它的现代价值,更好地体现其功用。而它的价值往往与其哲学意义紧密相连,铭文所包含的本体论、认识论思想值得我们去深思。同时作为一个不可多得的玉制品,它在气功、书法、文字、考古等方面有着重要的地位,它的价值应该是多方面的。通过对其铭文释义、价值功用等分析的基础上,笔者认为《行气玉铭》在本体论、认识论与人生论上有着深刻的哲学意义。它把行气纳入到对“道”的体悟,使行气不再单是属于养身领域,而是上升到形而上的领域,成为认识“道”的一种方式。历经两千余年的沉淀,在当代社会它依旧给予我们如何涵养道德,如何调节心理等方面起着重要作用。