1. 引言

黄土高原是世界上最大的黄土堆积区,黄土独特的地层和地貌结构,是滑坡灾害多发地区 [1] [2] [3] [4]。西安市长安区位于黄土高原南缘,第四纪以来以发育黄土堆积,在新构造运动作用下形成典型的黄土台塬–河流平原地貌。黄土台塬边缘发育的临空面为黄土滑坡孕育提供了基础条件,黄土台塬边缘斜坡带已成为黄土滑坡最发育的地貌区域 [5] [6] [7] [8]。

关家村古滑坡群位于西安市长安区南的神禾塬黄土台塬边缘的关家村–南樊村一带,发育4个不同规模的大型黄土古滑坡,形成长约3千米的串珠状古滑坡群,目前对这些滑坡的时代、特征、成因尚无系统论述,张安良等认为关家村古滑坡群是古地震遗迹 [9] [10],即认为它们是古地震触发的老滑坡。加速质谱14C (Accelerated Mass Spectrometry14C,简写为AMS14C)测年具有样品用量少、测试精度高、速度快等优点 [11],广泛应用于考古及滑坡、崩塌等时代测定 [12] [13] [14] [15]。为了探讨关家村古滑坡群的时代,本文在对关家村古滑坡野外详细调查的基础上,通过对关家村古滑坡洼地堆积物的AMS14C测年,结合史料分析,约束关家村古滑坡的形成时代,为黄土高原第四纪滑坡时代分布研究提供新资料。

2. 地质构造背景

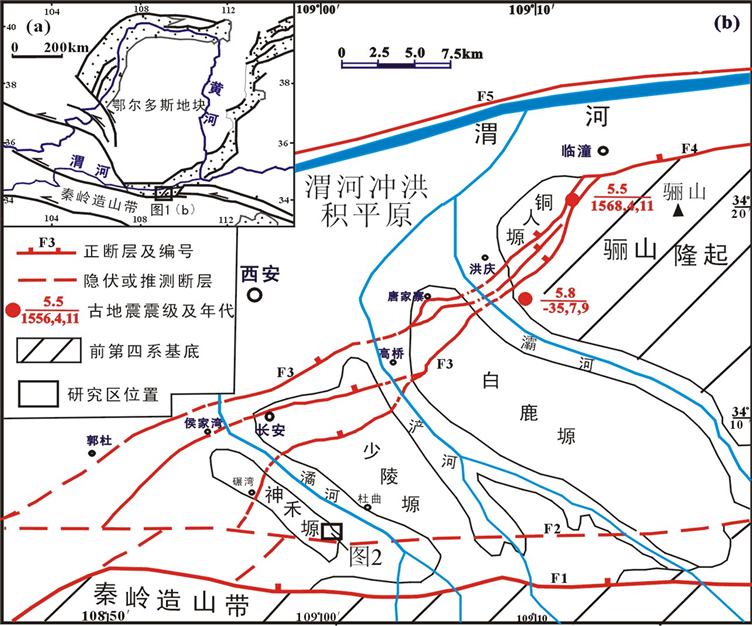

研究区位于渭河地堑中南缘,其南侧毗邻秦岭造山带(图1)。渭河地堑晚新生代强烈断陷,最大断陷深度达6 km,断层活动强烈,近东西走向的余下–蓝田隐伏断裂(图1中F2)和秦岭北缘断裂带(图1中F1)在研究区南侧通过,研究区北西侧为北东走向的临潼–长安活动断裂带(图1中F3),上述断裂晚新生代的活动控制了研究区的主体构造地貌格局 [16] [17]。

研究区受北东向临潼–长安活动断裂带新构造运动控制,在渭河地堑中南缘形成了由渭河及其支流冲洪积平原和黄土台塬地貌,渭河支流的灞河、浐河、潏河、丰峪又将研究区黄土台塬沿北东–南西向分割为铜人塬、白鹿塬、少陵塬、神禾塬等多个黄土台塬地貌,并与灞河、浐河、潏河、丰峪组成黄土台塬–河流地貌组合(图1)。黄土台塬堆积的黄土不整合于下更新统三门组河流相、湖相的砂砾石层及粘土层、粉砂层之上。黄土台塬堆积由下到上分为下更新统午城黄土、中更新统离石黄土、上更新统马兰黄土和全新统黑鲈土及耕作土,其中午城黄土与离石黄土最多可含32层古土壤 [18]。渭河及支流主要以冲积粉土、粉质粘土及砂砾石层为主,最厚达50 m,不整合于三门组或黄土堆积之上 [19]。

研究区地貌为神禾塬黄土台塬地貌与潏河河流平原地貌。神禾塬黄土台塬地貌呈北西向延伸,宽约4~5 km、长约12~15 km,黄土台塬向北西缓倾斜,塬面高程600~550 m,台塬边缘出露8~10层古土壤层,台塬边缘高差一般70~110 m,坡度25˚~35˚。潏河及阶地组成潏河河流平原地貌,其分隔了神禾塬黄土台塬和少陵塬黄土台塬2个黄土台塬地貌单元。潏河及阶地宽约3~4 km,河流由南东向北西流动,地形坡降小,发育宽阔的河漫滩,在河流边缘不均匀保存有少量阶地堆积砾石层和淤积粘土层,河流高程500~450 m。

研究区属于暖温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温13.3℃,年降雨量600~700 mm,降雨主要分布于6~10月份,并主要于连阴雨或暴雨形式降落。区内连阴雨以短期为主,中期次之,短期一般连续降雨5~9天,过程降雨大于40 mm;中期一般连续降雨10~15天,过程降雨大于40 mm。连阴雨平均每年发生1次,持续日期最长17天,过程最大降雨量168.5 mm。暴雨日降雨量50~74.9 mm,平均每年发生1次;大暴雨日降雨量75~99.9 mm,平均6年发生1次;特大暴雨日降雨量大于100 mm,平原区平均26年发生1次,据记载特大暴雨日最大降雨量143.0 mm,两天连续最大降雨量197.0 mm [20]。研究区的潏河由秦岭山区的大峪河、小峪河在平原区汇合而成,最后汇入沣河。潏河坡降小,流速慢,径流量小。

Figure 1. Location of Guanjiacun ancient landslide group and loess tableland-river landform

图1. 关家村古滑坡群位置及黄土台塬–河流地貌简图

3. 关家村古滑坡群特征

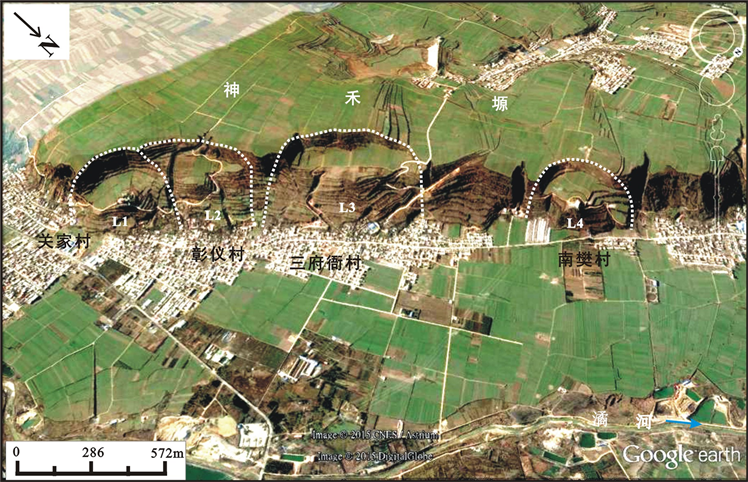

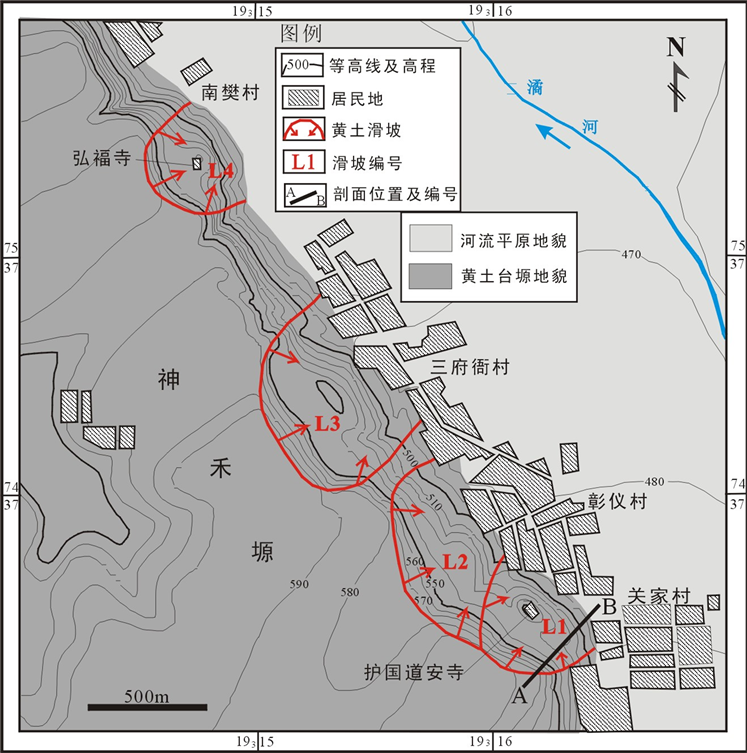

关家村古滑坡群位于西安市长安区南部的神禾塬黄土台塬边缘的关家村–南樊村一带,发育4个不同规模的大型黄土古滑坡,沿北西向神禾塬边缘形成长约3千米的串珠状古滑坡群(图2、图3),自南东向北西分别为关家村古滑坡(编号L1)、彰仪村古滑坡(编号L2)、三府衙村古滑坡(编号L3)和南樊村古滑坡(编号L4),关家村古滑坡、彰仪村古滑坡、三府衙村古滑坡呈连续分布,并且关家村古滑坡切割了彰仪村古滑坡,导致彰仪村古滑坡呈不完成的椅圈状;而南樊村古滑坡位于滑坡群的西北端,距离三府衙村古滑坡约600 m。关家村古滑坡群均为发育于马兰–午城黄土之间的黄土层内滑坡。

Figure 2. Digital elevation model of Guanjiacun ancient landslide group in Shenhe loess tableland, Chang’an District (image from Google earth)

图2. 长安区神禾塬关家村一带古滑坡群数字高程模型(图像来自Google earth)

关家村古滑坡(编号L1):位于神禾塬东南边缘古滑坡群的东南端,滑坡后壁呈椅圈状,滑坡长约250~300 m,宽约400 m。滑坡发生于黄土台塬边缘的马兰黄土–午城黄土中,滑坡后缘塬面高程约为590~595 m,滑坡前缘高程为485~490 m;滑坡后壁高55~65 m,坡度约为40˚~50˚;滑体顶面堆积高程535~553 m,总体呈向滑坡后缘倾斜,倾斜坡度约为8˚~15˚,在滑坡后缘形成约50~80 m宽的洼地。塬面与潏河阶地相对高差约110 m,滑坡总体积约为350万立方米,属大型滑坡。东晋时期在滑坡体上修建有护国道安寺(http://www.sohu.com/a/129730833_557042)。

彰仪村古滑坡(编号L2):位于关家村古滑坡西北,与关家村古滑坡相连,后壁呈南东端不完整的椅圈状,东南部被关家村古滑坡破坏而不完整,滑坡长约300~350 m,宽约300~400 m。滑坡发生于黄土台塬边缘的马兰黄土–午城黄土中,滑坡后缘塬面高程约为590~575 m,滑坡前缘高程为475~480 m;滑坡后壁高45~55 m,坡度约为40˚~55˚;滑体顶面堆积高程530~540 m,总体呈向滑坡前缘倾斜,倾斜坡度约为20˚~30˚。塬面与潏河阶地相对高差95~105 m,滑坡总体积约为450万立方米,属大型滑坡。地貌特征显示关家村古滑坡破坏了彰仪村古滑坡,暗示关家村古滑坡滑动时间比彰仪村古滑坡晚。

三府衙村古滑坡(编号L3):位于彰仪村古滑坡西北,滑坡后壁呈宽椅圈状,滑坡长约300~360 m,宽约550 m。滑坡发生于黄土台塬边缘的马兰黄土–午城黄土中,滑坡后缘塬面高程约为590~595 m,滑坡前缘高程为475~480 m;滑坡后壁高50~55 m,坡度约为45˚~55˚;滑体顶面堆积高程545~555 m,总体呈向滑坡后缘倾斜,倾斜坡度约为15˚~25˚,在滑坡后缘形成约120~150 m宽的洼地。塬面与潏河阶地相对高差约110 m。滑坡总体积约为540万立方米,属大型滑坡。

南樊村古滑坡(编号L4):位于三府衙村古滑坡西北约600 m,滑坡后壁呈椅圈状,滑坡长约200~250 m,宽约350 m。滑坡发生于黄土台塬边缘的马兰黄土–午城黄土中,滑坡后缘塬面高程约为570~575 m,滑坡前缘高程为485~490 m;滑坡后壁高45~50 m,坡度约为50˚~55˚;滑体顶面堆积高程535~540 m,

Figure 3. Topographical map of Guanjiacun ancient landslide group in Shenhe loess tableland, Chang’an District

图3. 长安区神禾塬关家村一带古滑坡群地形地貌图

总体呈向滑坡后缘倾斜,倾斜坡度约为15˚~25˚,在滑坡后缘形成约100~120 m宽的洼地。塬面与潏河阶地相对高差约100 m。滑坡总体积约为375万立方米,属大型滑坡。滑坡体前缘有泉水溢出,唐代在滑坡体上修建有弘福寺(http://baike.so.com/doc/5386311-5627672.html)。

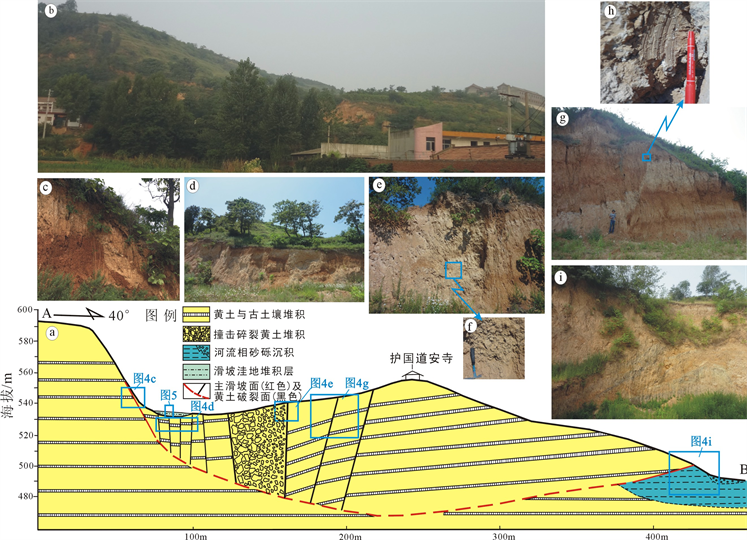

经野外调查,关家村古滑坡剖面如图4a、图4b。滑坡前缘剪出口黄土逆冲于河流冲洪积砂砾石及粘土层之上,滑坡面倾向后缘,倾角约15˚~20˚ (图4i),显示河流冲洪积砂砾石及粘土层受滑坡体前缘挤压层序被扰乱,并形成后倾的滑坡面。滑坡体中后部发育25~30 m宽的崩塌碎裂黄土(图4e、图4f),其分隔了滑坡前缘的早期主滑坡体和后缘的晚期次级滑坡体,显示滑坡经历了早期滑动、中期崩塌和晚期滑动共3阶段的发育过程。早期主滑坡体长约250~270 m,原来水平的古土壤层滑坡后变为向后缘倾斜,倾角10˚~15˚,在后部发育与滑动面倾斜方向相反的反向拉裂带,可见S1古土壤层向后缘下错了1.5 m (图4g、图4h)。早期主滑坡体纵向上地形变化较大,中部地势最高,高程约为550~553 m,形成宽约20~30 m、长约100~120 m的平台,东晋时期在其上修建了护国道安寺(http://www.sohu.com/a/129730833_557042);早期主滑坡体后缘表面向滑坡后壁倾斜,倾角8˚~15˚,宽度50~80 m;早期主滑坡体前缘地形较陡,坡度大于30˚。滑坡中后部的崩塌碎裂黄土,与早期主滑坡体界线清楚,接触面陡立,在与主滑坡体接触面

a:关家村古滑坡剖面图,b:关家村古滑坡地貌照片,c:古滑坡后缘主滑动面照片,d:古滑坡后缘古土壤变形照片,e:后期滑体滑动撞击碎裂黄土与早期滑坡体接触界线照片,f:后期滑体滑动撞击碎裂黄土照片,g:早期滑体后缘拉裂反倾断裂及古土壤向滑坡后缘倾斜照片,h:滑体后缘拉裂反倾断裂中的擦痕照片,i:滑坡剪出口倾向后缘的滑动面及下盘的河流堆积砂砾石、沙土堆积照片

a:关家村古滑坡剖面图,b:关家村古滑坡地貌照片,c:古滑坡后缘主滑动面照片,d:古滑坡后缘古土壤变形照片,e:后期滑体滑动撞击碎裂黄土与早期滑坡体接触界线照片,f:后期滑体滑动撞击碎裂黄土照片,g:早期滑体后缘拉裂反倾断裂及古土壤向滑坡后缘倾斜照片,h:滑体后缘拉裂反倾断裂中的擦痕照片,i:滑坡剪出口倾向后缘的滑动面及下盘的河流堆积砂砾石、沙土堆积照片

Figure 4. The profile, landslide landform and deformation photos of Guanjiacun ancient landslide group in Shenhe loess tableland, Chang’an District

图4. 长安区神禾塬关家村古滑坡剖面图及滑坡地貌、变形照片

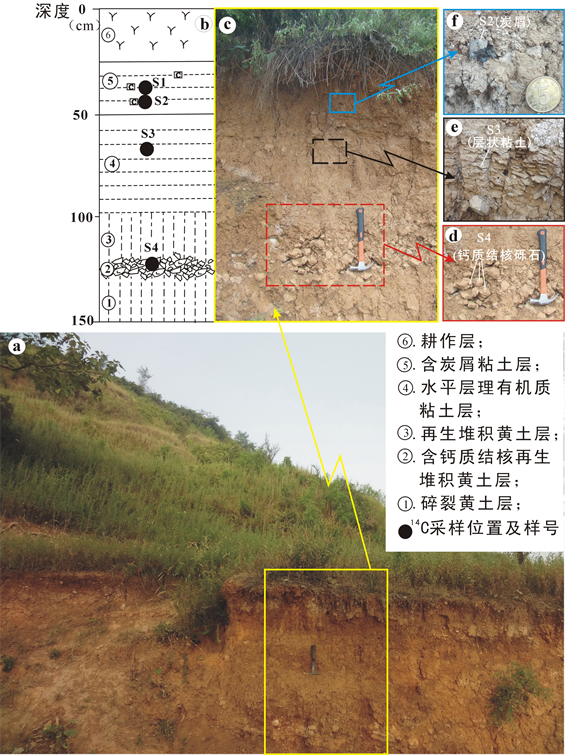

5~8 m范围,崩塌碎裂的黄土砾径一般2~5 cm为主,向后缘崩塌碎裂的黄土砾径逐渐增大,分选程度差,最大砾径可达50 cm,碎裂的黄土均未胶结,孔隙度较大。后缘的晚期次级滑体宽约50~60 m,发育多条近垂直的张裂隙,张裂隙将古土壤垂直下错20~100 cm (图4d),在靠近滑坡壁的后缘形成宽5~8 m洼地,洼地底面高程约535 m,在该洼地中见可150 cm厚的洼地堆积(图5)。滑坡后缘的洼地堆积从下到上分为6层:① 深度150~130 cm为碎裂黄土层;② 深度130~120 cm为含钙质结核再生堆积黄土层;③ 深度120~100 cm为再生堆积黄土层;④ 深度100~50 cm为水平层理有机质粘土层;⑤ 深度50~25 cm含碳屑粘土层,见粒状(3~5 mm)碳屑,偶见小树根;⑥ 深度25~0 cm为耕作层,植物根系发育。滑坡后壁中可见主滑坡面出露(图4c),滑坡面切割古土壤层,倾角60˚~75˚,具有上陡下缓特征,可见上盘向下运动的擦痕,主滑坡面向滑坡前缘倾角逐渐变缓,在剪出口滑坡面倾向后缘,推测主滑坡面呈“凹”型,垂直滑动高差65~70 m;根据神禾塬未发生滑坡的边界位置,推测该滑坡水平滑动距离约100 m。

4. 测试方法与结果

4.1. 测试方法

在野外详细滑坡调查的基础上,对关家村古滑坡后缘洼地堆积采集了4件AMS14C测年样品;AMS14C测年在美国阿迈密BETA实验室进行。样品测试流程包括样品预处理、制靶、上机测试和数据计算与校正等4个步骤。1) 样品预处理流程如下:首先对有机质进行“酸–碱–酸”处理,然后将样品浸入去离子水中清洗;用热盐酸溶液浸洗去除碳酸盐;再用氢氧化钠溶液浸洗去除次生有机酸;然后用盐酸进行二次浸洗以中和上一步加入的碱,最后干燥制成预处理样品。对碳屑样品仅进行清洗预处理。2) 制靶:预处理后的样品在800℃以上,100%氧气环境下燃烧释放CO2,释放出的CO2先用甲醇/干冰干燥,然后用液氮收集起来使用钴催化剂进行氢还原,制成石墨靶。3) 上机测试:将制成的石墨靶放入加速质谱仪和Thermo同位素比值质谱仪(IRMS)中进行测试,记录数据。4) 数据计算与校正:测试结果均通过δ13C值进行总分馏校正后,计算惯用年龄,并进行了树轮校正转换成日历年龄,半衰期以5568a计算 [21] [22],BP(before present)以A.D.1950计算。

4.2. 测试结果

对关家村古滑坡后缘洼地堆积采集的4件AMS14C测年样品,采样剖面见图5。S1、S2样品取自滑坡后缘洼地耕作层之下的含碳屑粘土层中,样品为粒状碳屑,粒径3~5 mm,偶见小树根,可能为灌木树根碳化形成;S3样品为滑坡后缘洼地沉积的发育水平层理的含有机质粘土;S4样品为滑坡后缘洼地底部堆积的再沉积钙质结核,该钙质结核系早期形成的黄土地层中的钙质结核,在滑坡过程中破碎、解离,沿滑坡面滚动在滑坡后缘洼地再堆积形成的钙质结核砾石,其年龄可以约束滑坡时代的下限,AMS14C测年结果见表1。14C年龄经树轮校正后从32390 cal BP~30 cal BP,总体具有下老上新的规律。

Table 1. AMS14C dating results of Guanjiacun ancient landslide depression deposit

表1. 关家村古滑坡洼地沉积AMS14C测年结果表

注:BP以1950年计算。

a:堰塞塘堆积区照片,b:堰塞塘堆积岩性柱状图,c:堰塞塘堆积照片,d:含钙质结核砾石的再生堆积黄土照片,e:水平层理有机质粘土层照片,f:耕作层中碳屑照片

a:堰塞塘堆积区照片,b:堰塞塘堆积岩性柱状图,c:堰塞塘堆积照片,d:含钙质结核砾石的再生堆积黄土照片,e:水平层理有机质粘土层照片,f:耕作层中碳屑照片

Figure 5. The deposition of depressions at the trailing edge of the Guanjiacun ancient landslide group in Shenhe loess tableland, Chang’an District

图5. 长安区神禾塬关家村古滑坡后缘洼地堆积

5. 讨论

据史料记载东晋时期在关家村古滑坡体上修建了护国道安寺,又名五重寺。据《咸宁县志》记载“道安寺在(长安)城南四十里,北王里,为苻秦国师道安居地”。苻秦道安国师是东晋时代杰出的佛学家,生于东晋怀帝永嘉六年(公元312年),卒于孝武太元十年(公元385年)。东晋孝武太元四年(公元379年),道安入住五重寺,宏扬佛法(http://www.sohu.com/a/129730833_557042)。唐贞观八年(公元634年),唐太宗为了追荐太穆皇后,在(长安)南樊村古滑坡上修建了唐代八大寺之一的弘福寺 (http://baike.so.com/doc/5386311-5627672.html)。上述历史记载表明护国道安寺修建于东晋,其修建时代早于公元379年,暗示护国道安寺至少已有1571年(以14C年龄计算起始年代1950年计算)的历史,即关家村古滑坡至少形成于1571年前;弘福寺修建也已有1316年(以14C年龄计算起始年代1950年计算)。上述史料考证表明分布于神和塬一带的关家村古滑坡群的滑坡形成于1571年前。

本次研究对关家村古滑坡后缘洼地堆积采集的4件AMS14C测年样品结果显示:滑坡后缘洼地再堆积的钙质结核砾石的14C年龄为32390~31520 cal BP,表明含钙质结核的黄土形成于32390~31520 cal BP的晚更新世,其可以约束滑坡形成时代的下限;而滑坡后缘洼地堆积的发育水平层理含有机质粘土的14C年龄为1830~1702 cal BP,表明滑坡后缘洼地发育水平层理的含有机质粘土堆积形成于1830~1702 cal BP的全新世晚期,其可以约束滑坡形成时代的上限,因此,关家村古滑坡群滑坡发生于32390 cal BP至1702 cal BP之间。由于滑坡洼地容积有限,其很快就被淤积填满,故滑坡洼地堆积时间是非常短暂的,那么关家村古滑坡群滑坡发生的时间应该接近1830~1702 cal BP,即关家村古滑坡群形成于约1700~1800 cal BP。从关家村古滑坡体上在1571 cal BP以前就修建了护国道安寺,也佐证了关家村古滑坡群滑坡形成于1700~1800 cal BP是合理的。

6. 结论

通过滑坡的野外调查和AMS14C测年,得出如下结论:

1) 关家村古滑坡群是发育于黄土台塬边缘的黄土层内滑坡,呈串珠状分布,发育椅圈状滑坡后壁和后缘滑坡洼地;

2) 关家村古滑坡发育早晚2个滑坡体和中后缘碎裂黄土带,显示滑坡经历了早期滑动、中期崩塌和晚期滑动3个阶段的发育过程;

3) 通过对关家村古滑坡后缘洼地堆积的4件样品AMS14C测年和对修建于滑坡体上的古寺庙年代考证,得出关家村古滑坡群滑坡形成于1700~1800 cal BP的认识。

致谢

对匿名审稿人提出的建设性意见,以及EBTA实验室在AMS14C测年中给予的大力支持,在此表示衷心感谢。

基金项目

国家自然科学基金项目“渭河地堑中南缘第四纪北东向正断层系与近东西向正断层系双向断陷的形成机制”(NO.41872220)。