1. 引言

近年来,随着老龄化和少子化趋势加深,中央政府深刻认识到婴幼儿照护支持对提高女性生育意愿的重要作用,于2019年发布《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,对3岁以下婴幼儿照护服务建设做出了总体布局。在2022年的政府工作报告中更是提到要将3岁以下婴幼儿照护服务纳入个人所得税专项附加扣除,并在3月28日国务院印发《关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》,进一步降低家庭的育儿压力。这些文件的出台旨在减轻育儿家庭的压力,促进生育水平的提高。

目前我国0至3岁婴幼儿约4200万 [1],他们完全没有自理能力,对照护服务的需求较高,但在当前夫妻“双就业”模式下,大部分普通家庭无法为孩子提供足够的照料,政府提供的照护支持有限且质量良莠不齐。女性在工作之余仍承担大部分育儿任务,这在很大程度上加剧了她们育儿与工作的冲突。《国家人口发展规划(2016~2030)》指出,为解决当前生育率持续低迷的状态,国家要提供政策支持和配置幼儿照料服务。因此,婴幼儿照护服务体系的建设不仅关系到婴幼儿健康成长与育龄女性工作稳定,更会影响新时期人口政策的实施。

作为紧邻省会太原市的辖区,山西省晋中市榆次区在太原市的辐射作用下经济取得了较快发展,然而其生育率却逐年下跌。2021年人口出生率仅为6.55%,低于山西省出生率7.06%,人口形势严峻,低生育率必然影响到榆次区未来的发展 [2]。

因此,在“三孩政策”的背景下,育龄女性的生育意愿究竟如何?育龄女性期待得到怎样的婴幼儿照护服务?政府和社会又能够为育龄女性提供怎样的支持?本文将以山西省晋中市榆次区为例,探究上述几个亟待理清的问题,并深入探究婴幼儿照护支持对育龄女性生育意愿的影响,以期逐步完善婴幼儿照护支持的配套措施。

2. 文献回顾

生育意愿的不断下跌引发学术界对其展开进一步的探讨及研究,而新时代背景下婴幼儿照护服务必将成为影响生育意愿的重要因素。

2.1. 生育意愿及影响因素

积极的生育意愿会对生育行为产生驱动力,因此学术界常用生育意愿这一指标来研究生育行为并指导人口政策的落地。已有文献从多个角度对影响生育意愿的因素展开剖析,总体上可以概括为经济、社会、政府政策以及个人因素几个方面。在抚养成本上升以及经济收入波动下,生育行为一定程度上会加重经济负担 [3]。孩子数量质量替代理论提到家庭中孩子数量的上升必然导致养育质量的下降,现代家庭更加关注孩子的养育问题,在经济收入有限的情况下势必会维持较低生育意愿 [4]。社会文明程度、社会阶层分化也会影响着生育意愿。许多研究显示,受养儿防老观念的影响,农村地区女性生育意愿普遍高于城市女性,但也会受到年龄、职业等因素的影响 [5]。此外,与女性交往密切的交际圈层内的生育观念也会影响到生育决策 [6]。政策干预一定程度会影响实际生育行为,一些国家地区通过的有关同居合法、非婚生育子女等政策均对生育率起到刺激作 [7]。同时,政府提供支持对生育的促进作用会更明显。调查发现在缺乏有效支持的情况下,女性在平衡生育及工作时必然会存在困难 [8]。除此之外,生育保障、婚姻法律以及社会福利的完善均有利于提高生育意愿。女性个人意愿也会影响行为。学者运用计划行为理论探究女性生育意愿时发现个人的行为态度比主观规范对生育意愿的影响更大 [9]。

2.2. 生育意愿与婴幼儿照护支持的关系

婴幼儿照护是一个相对宽泛的概念,除了与婴幼儿成长相关的服务,还包括对婴幼儿家庭提供帮助和支持。婴幼儿照护服务可以减轻女性的养育压力,避免生育率降低导致人口红利消失 [10]。然而研究发现当前我国婴幼儿照护服务供需严重失衡,公共托育服务协同作用有限 [11],并且托育存在入托难、托育贵、质量参差不齐等问题,政策保障体系也尚待进一步完善 [12]。

学术界对婴幼儿照护服务对生育意愿影响的研究主要聚焦在家庭支持、公共支持、时间以及经济支持等方面。学者研究发现祖辈为婴幼儿照护提供支持对于生育意愿有积极的促进作用,这一效用还体现在父亲参与照护之中 [13]。同时公共托育服务的完善对于生育也具有激励作用。调查显示北欧国家生育意愿最高的是职场女性,完善的托育服务使得她们可以全身心投入到工作中 [14]。在对上海市育龄女性的生育意愿中也发现如果能从家庭和社会得到更多的育儿时间支持,她们的生育意愿会显著提高 [15]。

新的人口政策下,婴幼儿照护服务的完善对于生育激励具有显著的正向作用。目前已有研究者探讨婴幼儿照护服务与生育意愿之间的关系,但更多关注托育服务对生育意愿的影响,据此提出的政策意见也较为局限,亟需进一步的全面系统的探讨。此外,鲜少有研究者关注20~29岁处于生育旺盛期育龄女性的生育意愿,更缺乏从这一主体视角出发探究当前婴幼儿照护服务的供给现状以及需求情况。基于此,在“三孩政策”下,探讨婴幼儿照护服务对育龄女性生育意愿的影响具有很现实的意义,不仅能够有针对性的完善婴幼儿照护体系建设,更能促进人口红利的可持续。

3. 研究设计

3.1. 研究对象与数据来源

本研究选取山西省晋中市榆次区作为调查地,20~29岁处于生育旺盛期的未婚育龄女性无论从生育潜力还是身体素质方面都是生育的主力军,因此本研究从榆次区随机选取20~29岁的未婚育龄女性展开调查,共回收有效问卷290份,有效回收率为96.7%。

3.2. 理论框架

ERG需求层次理论的三个维度与婴幼儿照护服务的内容之间存在相通之处。本文将ERG需求层次理论与晋中市人民政府关于《晋中市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》(以下简称《通知》)中有关婴幼儿照护服务建设的具体内容相结合构建分析框架。

ERG需求层次理论强调人存在三种核心的需要,生存的需要、相互关系的需要以及成长发展的需要,这三层需要并非一种刚性的阶梯式上升结构,当个体的某一高层次需求无法得到满足之后,其对于较低层次需求满足的意愿会更加强烈,即“受挫–回归”思想。在婴幼儿照护服务的具体内容上,《通知》中详细介绍了包括托育服务、婴幼儿服务设施以及卫生保健和疾病预防等方面在内的具体方案。在充分理解文件精神的基础上,结合ERG需求层次理论的内涵,本研究建立了如下图1所示的分析框架。

Figure 1. Analysis framework of infant care services based on ERG theory

图1. 基于ERG理论的婴幼儿照护服务分析框架

如图所示,分析框架主要包括三个维度:第一,安全性支持,主要包括与母婴健康相关的一系列服务,与母婴的基本生存需要息息相关;第二,关系性支持,通过为女性提供充足的产假以及津贴和住房等方面的保障,在减轻其育儿压力的同时使其获得社会地位以及尊重等需要的满足;第三,成长性支持,通过向婴幼儿家庭提供托育以及科学育儿等在内的服务,在更新婴幼儿家庭育儿观念的基础上又能推动婴幼儿的健康成长,以期实现自我发展。

4. 实证结果分析

4.1. 生育意愿及人群差异

通过对各变量进行赋值,得到290份有效样本中的总体生育意愿水平。总体来看,未婚育龄女性的生育意愿并不高,仅有48%的女性具有生育意愿。在理想子女数量上,8.6%的女性明确不愿意有子女,33.8%的女性只希望生育一个子女,大多数女性(50.7%)倾向于生育两个子女,只有6.9%的女性选择生育三个子女,具体如下表1。

Table 1. Overall distribution of fertility intention and ideal number of children

表1. 生育意愿及理想子女数的总体分布情况

可见,当前未婚育龄女性的生育意愿普遍偏低,并且大部分女性理想的子女数为2个,即便“三孩”政策出台,政策效果对于女性生育意愿的激励效果并不明显。

在对样本女性的调研中发现其生育意愿存在人群差异,具体如下表所示:

Table 2. Population difference analysis of fertility intention

表2. 生育意愿的人群差异分析

根据卡方检验的结果可以看出,育龄女性的户籍、年龄以及月平均收入水平对于生育意愿具有显著的影响(p < 0.05),受教育水平对生育意愿没有显著影响。如表2所示,相较于城市,农村育龄女性的生育意愿偏高(28.3%)。其次,生育意愿会随着女性年龄的提升而显著提高,有26.9%的处于25~29岁的女性有生育意愿,没有生育意愿的仅占10%。最后,本研究参考最新数据,以榆次区2021年人均月收入水平为下限,以人均月收入水平的2.5倍为上限,设置了月平均收入的三个水平,通过结果可以发现大部分女性处于中等收入水平的区间。其中,月平均收入水平的上升会提高女性的生育意愿,处于中高收入水平女性的生育意愿均高于处于低收入水平的女性,分别占比26.9%和14.1%,低收入水平的女性中愿意生育的仅占6.9%。

4.2. 婴幼儿照护服务的供需情况

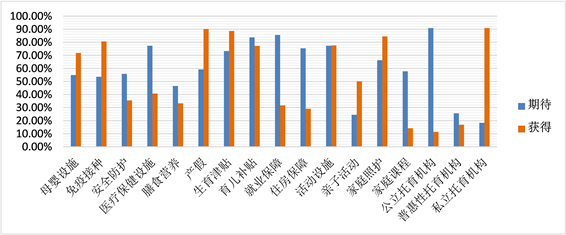

本研究主要从安全性支持、关系性支持以及成长性支持三方面对婴幼儿照护服务现状展开分析。安全性支持包括母婴设施、免疫接种、安全防护、医疗保健设施以及膳食营养在内的最基本的健康需要。关系型支持主要为产假、生育津贴、育儿补贴以及就业和住房保障等事关育龄女性在工作及社会交往中获得尊严和认同的需求。成长性支持关注母婴的成长和发展,包括幼儿活动设施、亲子活动、家庭课堂以及各类育儿模式。

4.2.1. 安全性支持:母婴保健支持服务存在供需不匹配问题

根据图2所示,在五个服务项目中,母婴设施和免疫接种的获得超出期待,分别达到了71.8%和80.7%,但安全防护、医疗保健设施以及膳食营养三方面都体现出较大的供不应求状况。其中医疗保健设施供需差距最大,有77.3%的女性希望得到服务,但实际只有25.4%的女性获得了医疗保健支持。其次为安全防护,仅有35.4%的女性享有此服务,远不及期待值55.8%。膳食营养的供需间差距也达到了13.3%。

Figure 2. Distribution of expectation and access to infant care

图2. 婴幼儿照护的期待和获得情况分布

4.2.2. 关系性支持:就业保障和住房保障方面有待改善

在生育保障中,有90.1%的女性能够享有产假,88.7%的女性能够享有生育津贴,远远超出预期。育儿津贴虽然没有达到期待值(83.7%),但也有77.2%的女性享受此服务,情况乐观。然而在就业保障和住房保障中体现出较大差距,尤其是就业保障,85.6%的女性期待能够得到,可实际能够得到该服务的仅有31.65%的女性,住房保障的形势也不容乐观,仅有29.1%的女性能够获得此服务,激励作用有限。

4.2.3. 成长性支持:重视公立及普惠性托育机构建设

在成长性支持方面,幼儿活动设施基本能够满足需求,亲子活动的获得情况良好(50.1%),但育龄女性对其期待值并不高(24.5%)。家庭课堂存在较大供需差距,仅有14.1%的育龄女性能够享有此类服务。在事关婴幼儿成长的托育服务中,可以看到家庭祖辈照护的获得率还是很高的(84.5%),但实际期待率仅有66.2%,育龄女性更期待能够获得公立性托育机构的服务(90.8%),但实际只有11.3%的女性能够享有,更多的育龄女性所能选择的依旧是私立性托育机构(92.1%),普惠性托育机构的发展也比较滞后,仅有16.9%的育龄女性能够享有该类服务。

4.2.4. 婴幼儿照护服务对生育意愿的影响情况

为进一步探究育龄女性生育意愿偏低的原因,本研究将育龄女性的生育意愿作为因变量,婴幼儿照护服务支持中的生育支持、保健支持、育儿支持作为自变量,女性的户籍、年龄、受教育程度、收入水平等作为控制变量,对数据进行虚拟变量处理后进行二元logistic回归分析。

Table 3. Binary logistic regression analysis of the impact of infant care support on fertility intention

表3. 婴幼儿照护支持对生育意愿影响的二元logistic回归分析

注:**、***分别代表在5%和1%的水平上显著。

如表3,回归结果显示三种支持中分别有部分因素会对生育意愿产生显著影响。在安全性支持方面,仅有医疗保健设施会对生育意愿产生显著的正影响(p < 0.05),其余方面并未产生显著影响(p > 0.05)。在关系性支持中,产假、生育津贴、育儿补贴以及就业保障对生育意愿具有显著的影响(p < 0.05),住房保障的提供不会产生显著影响(p > 0.05)。在成长性支持方面,家庭课堂和公立普惠性托育机构对于生育意愿会产生显著的影响(p < 0.05),包括活动设施、亲子活动以及家庭照护在内服务的提供对生育意愿不会产生显著影响(p > 0.05)。

5. 结论与建议

5.1. 结论

新的人口政策下,提供满足育龄女性需求的婴幼儿照护政策将极大地影响生育意愿,在此基础上,积极生育政策的实施将成为“十四五”时期的一个重要目标。本文通过调查分析,共得出以下三点结论。

首先,育龄女性的理想子女数普遍集中在两个,整体生育意愿不高,同时存在年龄、户籍、月平均收入方面的人群差异,来自农村、年龄偏大、处于中高收入的育龄女性更有生育的意愿。

其次,在婴幼儿照护服务的供需方面,在部分方面存在供不应求的局面。保健支持方面,安全防护、医疗保健设施以及膳食营养三方面供需严重不匹配;生育支持方面,虽然产假、生育津贴以及育儿津贴基本上可以满足女性期待,但工作保障以及住房保障方面依旧亟需完善;育儿支持方面,公立普惠性的托育机构较少,难以同育龄女性的期待相匹配。

最后,在婴幼儿照护服务支持对生育意愿的影响方面,三种支持下分别有部分服务会对生育意愿产生显著的影响。事关母婴健康安全的医疗保健设施、与经济成本息息相关的产假、育儿津贴以及就业保障等以及直接影响婴幼儿成长的家长课堂和公立普惠型托育机构均会对生育意愿有积极的促进作用。

5.2. 建议

在人口老龄化和少子化的双重压力下,建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本刻不容缓。基于以上研究结论,本文对于完善婴幼儿照护支持、提高女性生育意愿有以下几方面建议。

第一,客观对待生育意愿低迷的现实,努力缩小不同群体间差异。生育率长期维持在较低水平对我国的经济社会产生不同程度的影响,在此基础上出台的一系列政策应充分考虑到生育意愿低迷的现实,将重点放在如何激发生育意愿上面来。可以由各地政府组织,与专业机构合作,定期针对生育意愿及原因进行调查,根据结果进一步出台针对性政策,方能解决最现实的问题。本研究发现不同群体的育龄女性生育意愿存在较大差距,因此要充分考虑到这一现实问题,探究并努力缩小不同群体的生育意愿差异,对不同户籍、不同年龄、不同收入水平的育龄女性分别从思想或实际生活进行不同的指导,以促进总和生育率保持在较稳定的水平。

第二,减轻育龄女性生育的经济压力,降低生育成本。研究发现经济水平一直是阻碍女性生育的重要原因,生育以及养育成本过高使得具有生育意愿的女性不得不放弃生育。为此,应积极探索生育友好型社会的建立,在个人所得税税收方面针对育儿女性及其家庭施行优惠政策,减轻负担。同时,生育津贴、育儿补贴等经济类配套措施应当确保实施,尤其是尚未普及的育儿补贴政策,各地政府可针对育龄女性出台发放育儿补贴的政策,也可以通过对企业进行税收减免后由企业提供,津贴水平应以当地经济发展水平相关,以降低生育成本。

第三,健全生育保险制度,保障工作和住房权益。当前生育保险主要为育龄女性提供产假和生育津贴等服务,但覆盖率仍然有限,因此应进一步扩大生育保险覆盖面,对于未给员工提供生育保险的企业进行惩罚并制定税收优惠等措施鼓励企业保障女性员工权益。同时,陪产假以及育儿假也应当纳入政府的议事日程,使得育龄女性及其家庭有充分的时间照料孩子,假期长短可根据育儿数量制定,在这期间的生育津贴应都由生育保险予以支付。最后,鼓励企业为育龄女性提供弹性工作制,并保障其在生育期间的就业权益,政府也应对生育一个以及多个子女的育儿家庭提供各类住房优惠措施,以减轻住房压力。

第四,关注母婴成长,完善各类设施以及公立托育机构。政府应当在城市规划中将婴幼儿活动设施纳入其中,并设置各类确保其安全的防护设施,根据街区规划完善各类医疗设施设备,加大对这类医疗机构的资金投入,确保市内拥有技术完备的儿童医院或在医院设置儿科。此外,完善公立普惠性托育机构的建设,政府可以采取购买托育服务等方式建立普惠性的托育机构,鼓励社会力量以及慈善组织、用人单位加入其中,社区可将托育机构与养老机构相结合,由具备自理能力和育儿经验的老人为家庭照顾孩子,这样既能丰富老年人生活又能保证幼儿健康成长。

基金项目

中央民族大学2022年硕士研究生科研实践项目,项目编号为SZKY2022113。