1. 引言

冰川是指极地或高山地区地表上多年存在并具有沿地面运动状态的天然冰体,且冰川易受到气候变化的影响,故可将其作为研究全球气候变化的一个关键指标 [1] [2] [3]。近几十年来的全球气温升高,导致了冰川的加速消融,从而引发了海平面上升、水资源时空变化等一系列环境问题,故而对于冰川的研究得到了世界各地的广泛关注。

冰川物质平衡一直是冰川学中的重要研究领域,是对气候变化的直接响应 [4]。物质平衡反映的是冰川的积累或消融的变化,可通过实际考察或通过物质平衡模型计算得到,被学者们普遍应用的是刘时银等提出的度日模型,该模型简单且普适性强,故而被广泛的应用于冰川物质平衡研究 [5]。到目前为止,对于冰川物质平衡和气候变化之间的关系的研究已经逐渐成熟,根据世界冰川监测服务处(WGMS)提供的数据资料,可对世界上各个地区的冰川进行一系列分析,例如,王盼盼等对北极山地冰川物质平衡及其对气候变化的响应做了系统分析,发现气温升高是冰川物质消融的主要原因 [6];Fischer对Hintereisferner冰川50年的物质平衡数据进行了统计研究,分析表明在高海拔地区物质平衡受到冬季降水的影响,而在低海拔地区的负平衡是夏季气温升高及地表海拔降低的结果 [7];牟建新等以乌鲁木齐1号冰川与帕隆94号冰川为基础,分析了大陆性冰川与海洋性冰川的冰川物质平衡的变化过程,研究表明1号冰川的物质亏损要高于帕隆94号冰川,且1号冰川对气候变化响应的敏感性要高于帕隆94号冰川 [8] 等。

对于乌鲁木齐河源1号冰川的研究,已经取得了较为丰硕的成果。此前的研究表明,在过去50年间,1号冰川处于加速消融状态,冰川面积在不断缩小,其发生的变化与北大西洋及北太平洋的气候变暖和环流变化有关 [9]。与其他区域不同的是,乌鲁木齐河源区的气候主要是受到夏季青藏高原季风的影响 [10],1号冰川积累和消融均发生在夏季,冬季降雪较少,夏季物质平衡主要是受西风气团影响,而在冬季主要是受到西风和极地气团组合的影响 [11]。康尔泗等指出,冰川物质平衡海拔梯度表现出很大的季节变化,并且随消融的增加而增大 [12]。随着全球气候变暖,世界上现有的冰川基本上都是处于负平衡状态,此前已经有许多研究表明,气温升高是冰川质量为负的主要原因 [13]。本文选择乌鲁木齐河源1号冰川作为研究对象,使用Fisher最优分割法对1989~2018年期间不同海拔区间高度下的冰川物质平衡进行处理分析,来探究冰川物质平衡对于海拔的依赖性,并探讨其与气候条件(温度和降水)的关系是否会在某一年份发生突变。

2. 研究区和数据

2.1. 研究区概况

乌鲁木齐1号冰川位于中国天山乌鲁木齐河的源头(43˚05'N, 86˚49'S),根据中国冰川编目资料,于1962年对乌鲁木齐1号冰川(编号5Y730C0029)进行了首次调查和测绘,其面积为1.96 km2,长度为2.2 km。在全球变暖的情况下,冰川一直处于持续的消融状态,从而使得乌鲁木齐1号冰川在1993年分裂为东、西两个独立的分支。据资料显示,到2018年,冰川的面积和长度已经缩减到1.54 km2和1.59 km,表明自1962年首次观测以来,1号冰川一直处于收缩状态。

乌鲁木齐河源1号冰川是WGMS设立的全球重点观测的10条冰川之一,是中国观测时间最长,资料最为详尽的冰川,通常将其作为冰川研究的主要对象 [14]。同时它也是中国西部和中亚内陆干旱环境中的代表性冰川,也是欧亚腹地独特的大陆性冰川 [15]。

2.2. 数据收集

我们从相关权威机构发布的公开数据库中收集了1989~2018年乌鲁木齐河源1号冰川的冰川物质平衡和气候条件的数据。冰川物质平衡数据可从国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.crensed.ac.cn/portal/)和全球陆地冰空间监测计划(简称GLIMS) (http://glims.colorado.edu/glacierdata/)下载得到。物质平衡的测量以物质平衡年为一个周期,包括冬平衡与夏平衡,冬平衡的观测时间从上一年的消融期末(8月底或9月初)到次年的消融期始(4月底或5月初),而1号冰川的亏损与盈余主要在夏季,故从4月底或5月初开始观测,一直到8月底或9月初,每月月底或月初观测一次,于是得到了1989~2018年海拔高度在3700~4300 m各高度带的物质平衡。此外,气温和降水数据来自乌鲁木齐河源1号水文点的观测数据以及大西沟气象站。

3. 研究方法

3.1. 物质平衡计算方法

冰川物质平衡又称冰川物质收支,是指某时段冰川固、液态水的收支状况,想计算整个冰川的物质平衡首先就要将单点物质平衡计算出来。计算单点物质平衡采取冰川学中的经典方法,即在冰川表面架设合金花杆,将花杆垂直插入冰内,大约插入45~50根花杆,构成一个观测网,测量不同时间段内花杆顶部到冰面的距离,两次测量值的差为冰川融化的深度,同时还要考虑到粒雪和附加冰的影响,再根据冰川的厚度与密度得到单点物质平衡

,其计算方法可参考文献 [16]。之后将得到的数值绘到大比例尺冰川地形图上,得到整个冰川的年物质平衡(

)等值线图,年物质平衡

的计算公式为:

其中

是两相邻等值线间的投影面积;

是

的年平均物质平衡;n为

的总数;S为整条冰川的面积。

3.2. Fisher最优分割法

Fisher最优分割法是一种对有序样品聚类的方法,能够保证样品的有序性,该方法以离差平方和为依据,得到的最优分割使得各段内的离差平方和达到最小,而不同分段之间的离差平方和达到最大。设有一组样品

(

为m维列向量),其基本步骤 [17] 如下:

设某一类G包含的样品有

,

,记为

,该类的均值向量为

,

用

表示这一类的直径,常用的直径有:

;

当

是单变量时,也可以定义直径为:

;

其中

是

的中位数。

用

表示将n个有序样品分成k类的某一种分法:

,

,

,

,

其中分点为

。

定义上述分类法的损失函数为:

.

当n和k固定时,

越小表示各类的离差平方和越小,分类是合理的。因此要寻找一种分法

,使分类损失函数

达到最小。

若是将样品分为k类,则有以下递推公式:

,

特别的,当k = 2时,有

.

当我们要分为k类时,首先找分点

,使递推公式达到极小,即

,

于是得到第k类

。然后找

,使它满足

.

则得到了类

,类似的方法可得到所有类

,这就是所求的最优解,即

。

4. 分析与讨论

4.1. 数据处理与聚类结果

为了更好地研究冰川物质平衡特征及其与气候因素的相互关系,对每50 m海拔间隔的物质平衡和整个冰川的原始冰川物质平衡进行了汇总,将海拔在3700~4300 m分为3个区域,每个区域间隔为200 m,并对每个区域内的物质平衡做算术平均,共得到三组一维数据。由于影响物质平衡的因素较多,故而可对数据进行标准化处理,若原始矩阵为:

则将矩阵X中的元素

变换为:

.

于是使用Fisher分割法对三个海拔区间的冰川物质平衡进行聚类分析,所得结果如表1所示。

从表1看出,在高海拔区间(4100~4300 m)的分类情况与在低海拔区间(3700~3900 m)以及中海拔区间(3900~4100 m)的分类情况有所不同,在k = 2时,各个海拔高度的分类情况相同,都是在2017年分类;k = 3时,中低海拔区间是在2016、2017这两个年份分类,而高海拔区间则是在2009、2010这两个年份进行的分类;同样的在k = 4时,海拔高度在3700~4100 m区间的分类点为2015、2016、2017,而在4100~4300 m海拔区间高度的分类点为2008、2009、2011。这就说明冰川物质平衡与海拔有关,且随着分类数的增加,各个海拔区间的分类结果也将会有所差别。

Table 1. Classification of glacier No. 1 mass balance at different elevations

表1. 不同海拔高度下1号冰川物质平衡分类情况

4.2. 气候变化对冰川物质平衡的影响

影响冰川物质平衡的主要因素是气温和降水,气温使得冰川消融,而降水致使冰川积累。根据1989~2018年1号冰川的年均气温与年降水量数据,显示出年均气温有上升趋势,1989年的年均气温为−7.4℃,而2018年的年均气温为−3.6℃,这30年间年均气温升高了3.8℃。近几年来,由于气温变化较大,冰川消融较多,且年降水量没有明显的增加或减少趋势,物质平衡呈现出负增长趋势,这说明尽管降水增加,由于气温的变化较大,物质平衡仍是负平衡,这与实际测得的冰川物质平衡为负相对应。之前已有研究表明,1号冰川物质平衡与气温呈负相关,与降水呈正相关 [18]。

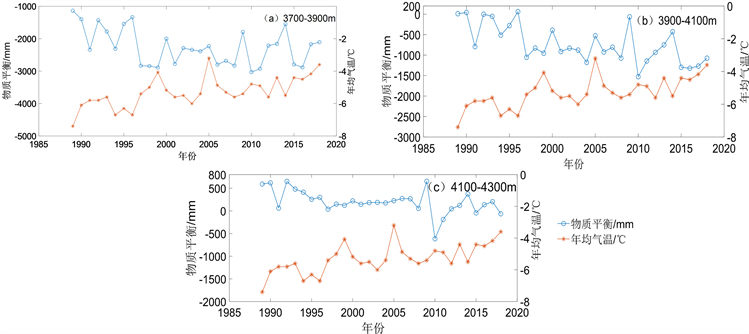

现对不同海拔区间高度的冰川物质平衡与气温和降水之间的关系进行研究,从图1中可以看出气温升高较为明显,物质平衡与年均气温呈负相关关系。图1(a)与图1(b)表明,在1989~2015年间物质平衡与年均气温是负相关的,在2015年后则表现出正相关关系;从图1(c)可以看出,在1996~2008年间年均气温对物质平衡的影响不大,但在其他时间段物质平衡与年均气温呈微弱的负相关关系。说明在中低海拔地区物质平衡与年均气温呈明显的负相关关系,而在高海拔地区年均气温对物质平衡的影响要比中低海拔地区小一些。

Figure 1. Relationship between mass balance and air temperature at various altitudes

图1. 各个海拔高度物质平衡与气温的关系

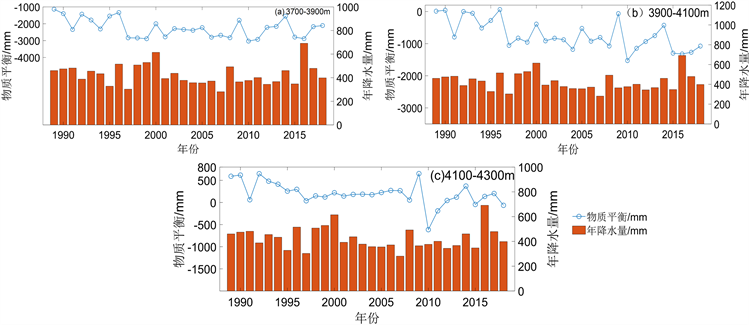

图2展示的是物质平衡与年降水量的关系,从图2(a)与图2(b)可以看出,在1989~2015年间物质平衡与年降水量呈微弱的正相关,在2015年后与年降水量呈明显的负相关关系;从图2(c)中并不能明显的看出物质平衡与年降水量的关系,观察到从2015年开始,物质平衡与年降水量呈现出明显的正相关关系。说明在中低海拔高度物质平衡与年降水量呈微弱的正相关关系,而年降水量对物质平衡的影响在高海拔地区要比在中低海拔地区的影响要大一些。

Figure 2. Relationship between mass balance and precipitation at various elevations

图2. 各个海拔高度物质平衡与降水量的关系

5. 小结

1) 通过应用Fisher最有分割法对不同海拔高度的1号冰川物质平衡进行了分类,结果表明高海拔区间高度的分类情况与中低海拔区间高度有所不同。

2) 在分类数k = 4时,找到了中低海拔区间高度下的一个突变点,即在2015年冰川物质平衡与气候变化的相关性发生了突变。在1989~2015年间物质平衡与年均气温是负相关的,而在2015年后表现出了正相关关系;冰川物质平衡在1989~2015年间与年降水量呈微弱的正相关,而在2015年后与年降水量呈明显的负相关关系。但在高海拔区间高度下,冰川物质平衡与气候变化之间的相关性变化并不明显。

3) 气候对不同海拔区间高度的冰川物质平衡的影响程度不同,年均气温对冰川物质平衡的影响在中低海拔区间高度(即3700~4100 m)比在高海拔区间高度(即4100~4300 m)的影响要大一些。年降水量对冰川物质平衡的影响较小,相关性不高,对中低海拔区间高度(即3700~4100 m)的影响要比高海拔区间高度(即4100~4300 m)的影响小一些。且在2015年之后,不同海拔高度下年均气温和年降水量与物质平衡的相关关系是相反的。

NOTES

*通讯作者。