1. 引言

情绪劳动是指员工根据组织要求,在工作情境中主动对自己的情绪进行管理,以表达出恰当的情绪的过程(Hochschild, 1983)。情绪劳动最初是作为服务行业的一种现象被研究者关注的,但是随着研究的深入(Ashforth & Humphrey, 1993),对情绪劳动的研究范围也扩大到其它领域,如客服中心、护理行业、旅游行业等(李永鑫,谭亚梅,2009)。当前多数研究仍集中在企业管理领域,也有部分研究开始涉及到公共行政领域(芮国强,宋典,2020)。高校教师职业是一项涉及“人”的工作,情绪是其中一个必不可少的元素。高等教育涉及到个体、社会、文化、科技等多方面,高校教师也被赋予多种角色,教书育人,言传身教。同时,教学本身就是一项强调“关爱伦理”的专业,它要求教师必须对这份职业及其服务对象付出关爱、投入自己的信念和价值观等(周萍,2014)。关爱学生是教师基本的道德规范,是教师职业道德基本要求的集中体现,也是衡量教师能力是否合格的专业标准之一。那些对学生、对工作倾注大量关爱的教师往往更容易获得社会的赞许,也更容易获得教学质量提高和职业发展与进步,这就使教师的情绪劳动具有了道德和专业上的双重价值。高校教师在专业实践中付出关爱需要较高的情绪卷入,由此产生的情绪劳动则具有交换价值,这种交换价值不同于服务业工人获得的薪水,而主要是精神上的鼓舞、社会性的赞许、情绪上的回馈以及教育事业的提升,当高校教师对自己的情绪进行管理以满足个体和组织期望时,就发生了情绪劳动。情绪劳动对组织行为有重要的影响,是工作绩效的一个关键成分,恰当的情绪劳动保证了工作正常有效开展,使员工得到较多的表扬、奖励、尊重和提升机会,进而提高组织整体绩效;可以增强人际交往的可预测性和可控制性,从而提高员工的安全感、自我成就感和工作满意感;所诱发的积极情绪反馈会强化从事工作的自觉性,增强应对复杂性和挑战性工作的自信心和能力感(詹延尊,凌文辁,2006)。但是,根据组织的情绪表达规则,当员工自我内在真实感受与组织要求的情绪表达不一致时,必须服从组织规范,就构成了他们的心理压力,在这种冲突下,员工就需要压抑自己本身的情绪,或者伪装出该有的情绪(Hsieh, Yang, & Fu, 2012)。员工如果处于长时间、高强度情绪劳动状态中,可能会导致情绪失调、情感冷漠、心理健康状况不良、工作满意度下降等破坏性行为。高校作为特殊的公众机构,对高校教师的“知识服务与情感支持”提出更高的职业要求。教师在为学生树立榜样,引导学生、教书育人的同时,还必须与管理人员、同行同事以及学生家长甚至是专业协会组织等保持良好的关系,尽量呈现出自己的最佳精神状态。对情绪的持续调节与管理会给高校教师的身心健康带来哪些负面影响,高校教师情绪劳动与心理健康以及工作倦怠,尤其是情绪耗竭的关系如何,已成为重要的研究问题。

2. 情绪劳动与心理健康的关系

Hochschild首先在组织行为学研究中提出了情绪劳动这一说法,认为情绪劳动是员工为产生一种公众可见的面部或身体表情以获得报酬所做的情绪管理,表明情绪劳动付出具有很强的目的性(Hochschild, 1979)。根据情绪型劳动产生的心理过程,情绪劳动有表层行为和深层行为两种策略,表层行为(surface acting)是指当个体感知自己的情绪和组织要求不一致时,通过改变个体外部可见的情绪来达到情绪伪装的目的,其内心情绪体验并没有改变;深层行为(deep acting)是当个体内在的情绪感受与组织要求的表达规则不一致时,通过积极思考、想象和记忆等内部心理过程激起或压抑某种情绪,使真实的情绪感受与需要表达的情绪相符合,并通过行为体现出来的过程(Grandey, 2003)。表层行为主要指向员工调整情绪表达,而深层行为指向员工为表达出组织需要的情绪而进行真实情绪调整。如果员工的真实情绪感受与组织的情绪表达规则一致,则是情绪的自然流露,该种策略无需做任何的努力。三种策略的本质区别在于行为的内化程度不同,表层行为可以说是没有内化的行为,自然流露则涉及到很深的内化与卷入,深层行为的内化程度介于两者之间(Xanthopoulou, Bakker, Oerlemans, & Koszucka, 2018)。个体采用表层行为策略时,由于外在表达与内在真实感受不一致,可能使个体产生背离感,不真实感,工作倦怠或情绪衰竭,因此,表层行为可能会导致情绪低落,心理健康水平下降。深层行为使个体体验更多与组织要求一致的情绪,以更积极的方式重新评价和理解那些使人产生挫折、愤怒、厌恶等情绪的负性事件,这种积极的情绪调整可能会提升员工的工作绩效、工作满意度和自我价值感,促进员工的心理健康水平。自然流露既能保持内心的一致,又能满足工作需要,而且不需要耗费太多生理与认知资源,因此预测自动调节对个体心理健康有积极作用。基于上述分析,本研究提出假设。

H1:表层行为与心理健康呈负相关,对心理健康具有负向预测作用。

H2:深层行为与心理健康呈正相关,对心理健康具有正向预测作用。

H3:自然流露与心理健康呈正相关,对心理健康具有正向预测作用。

工作倦怠是Freudenberger在1974年提出的,此后工作倦怠现象开始受到众多学者的重视(Freudenberger, 1974)。当前被广泛引用的是工作倦怠的三维定义,即工作倦怠是对工作中持续不断的情绪和人际关系压力大的长期反应,它包括情绪衰竭、去人格化和个人成就感降低3个维度。情绪衰竭是指个体的情感资源过度消耗,疲乏不堪,精力丧失;去人格化指个体对待服务对象的负性的、冷淡的、过度疏远的态度;个人成就感降低指个体的胜任感和工作成就的下降(李超平,时勘,2003)。工作倦怠是组织中较为严重的负向行为,尤其是情绪耗竭这一维度已有研究关注它的前因变量,希望能找到阻止或减少这种行为的因素,如工作压力等。情绪劳动的相关理论产生之后,人们开始从情绪劳动的视角探讨员工的情绪耗竭问题,当前研究发现,情绪劳动会降低个体的工作满意度,导致情绪耗竭。高校教师面临教学与科研的多重压力,还要在工作中表现出较多的情绪劳动,当这种压力与负面情绪积压到一定程度后,很容易导致情绪耗竭,并且情绪耗竭一旦产生,就会影响到个体的身心健康、人际关系、工作态度、工作绩效等。因此,本研究假设:

H4:情绪耗竭对心理健康具有负向预测作用。

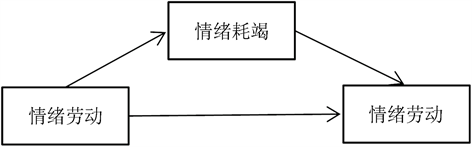

H5:情绪劳动对心理健康的影响通过情绪耗竭产生,情绪耗竭对二者关系具有中介作用。

综合以上文献回顾与研究假设,本文构建如下理论模型,如图1所示。

Figure 1. The model of relationship between emotional labor, emotional exhaustion and mental health

图1. 情绪劳动、情绪耗竭与心理健康的关系模型

3. 研究方法

3.1. 样本选择

采用整群随机抽样方法,抽取山东省10所高校的750名教师作为调查对象。最终收回问卷742份,其中有效问卷710份,有效率为95.7%。其中,男性376人,占53%,女性334人,占47%;学历方面,本科57人,占8%,硕士518人,占73%,博士135人,占19%;职称方面,助教85人,占12%,讲师305人,占43%,副教授213人,占30%,教授107人,占15%;工作年限方面,1~5年的有78人,占11%,5~10年的有242人,占34%,10~20年的有220人,占31%,20年以上的有170人,占24%。

3.2. 研究工具

3.2.1. 情绪劳动量表

采用的情绪劳动量表由美国社会学家Diefendorff编制,量表包括14个项目,分为自然流露、深层行为、表层行为3个分量表。量表采用利克特五点评分,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1~5分。分量表得分越高,表明越倾向于采用该情绪劳动策略。本研究中,整体量表Cronbach α系数为0.84,各个分量表的内部一致性系数分别是:0.91、0.82、0.75。

3.2.2. 心理健康量表

心理健康状况采用裴改改等人修订的心理健康状况问卷(裴改改,李文东,张建新,雷榕,2009),由五个题目组成,如“在平时工作日我会没有原因地感到心绪不宁和情绪低落”,内部一致性系数为0.74。采用6级评分(1-经常,6-从不),分数越低表示心理健康水平越低。

3.2.3. 情绪耗竭量表

情绪耗竭的测量工具采用北京师范大学伍新春等人编制的教师职业倦怠问卷中的情绪耗竭维度,内部一致性系数分别为0.91 (王国香,刘长江,伍新春,2003)。采用利克特五点量表评分,从“1”到“5”分别表示非常不符合,不符合,很难说,符合,非常符合。得分越高,说明情绪耗竭程度越高。

3.3. 研究程序

选取教师开会的时间集中施测,由专人统一发放和回收问卷,发放前详细介绍量表,讲解本次调查的目的、意义及方法。问卷当场收回,对于不能集中测试的被试,单独测试,问卷当场收回。采用不记名问卷调查法进行,对所得调查数据进行相关分析、回归分析和中介作用分析。

4. 研究结果与分析

4.1. 共同方法偏差检验

对于同源的问卷调查数据而言,共同方法偏差问题越来越得到学界的关注。本文采用传统的做法进行Harman单因素检验,即将所有变量放入一个探索性因素分析中。结果显示:析出了3个特征值大于1的因子,这些因子共解释了70.12%的总方差,其中第一主成分解释的方差变异量为21.09%,未超过总方差解释量的一半,表明本研究并不存在严重的共同方法偏差问题。

4.2. 验证性因素分析

为了检验关键变量“情绪劳动”、“情绪耗竭”和“心理健康”之间的区分效度,本文进行了验证性因素分析(Confirmatory Factor Analyses, CFA),并选择χ2/df检验、RMSEA、GFI、NFI、CFI等指标进行数据拟合的验证。结果显示,三因素模型(χ2/df = 2.13、RMSEA = 0.069、GFI = 0.965、NFI = 0.953、CFI = 0.968)比其它嵌套模型(二因素模型:情绪劳动,情绪耗竭 + 心理健康,χ2/df = 5.86、RMSEA = 0.132、GFI = 0.764、NFI = 0.775、CFI = 0.783;单因素模型:情绪劳动 + 情绪耗竭 + 心理健康,χ2/df = 9.02、RMSEA = 0.217、GFI = 0.663、NFI = 0.681、CFI = 0.680)的数据拟合效果更好,说明本研究使用的三个变量之间具有良好的区分效度。

4.3. 各变量描述统计与相关分析

描述统计结果表明(见表1),表层行为、深层行为和自然流露的平均数和标准差分别是:3.49 ± 0.69,3.81 ± 0.52,4.31 ± 0.73。由此可以看出,所调查的高校教师在自然流露维度上得分最高,其次是深层行为,表面行为得分最低,但是总体平均分都在中数以上。这说明高校教师情绪劳动处于较高水平,需要引起关注,同时也说明,高校教师能够使用多种表达策略来表达出符合高校要求的情绪,而最常用的情绪表达策略是自然流露策略。

Table 1. Mean value, standard deviation and correlation coefficient of emotional labor, emotional exhaustion and mental health

表1. 情绪劳动、情绪耗竭、心理健康的均值、标准差及相关系数

注:*表示p < 0.05,**表示p < 0.01,下同;对角线为各问卷内部一致性系数。

4.4. 情绪劳动、情绪耗竭与心理健康的关系分析

为了检验情绪耗竭对情绪劳动与心理健康的中介作用,我们从表层行为、深层行为和自然流露三个角度进行分析。做中介效应的检验需要遵循以下步骤:第一,检验中介变量对因变量的回归效应,第二,检验自变量对因变量的回归效应,第三,检验自变量和中介变量二者对因变量的回归效应。对中介作用检验的标准如下:在第一步回归中,自变量必须对中介变量有显著影响;在第二步回归中自变量必须对因变量有显著影响;在第三步回归中,同时将自变量和中介变量放入回归方程,中介变量对因变量的影响必须达到显著水平。同时,当中介变量被控制时,自变量对因变量的影响应该减少,如果此时自变量对因变量的影响变得不显著,则是完全中介作用(Baron & Kenny, 1986)。本研究中表层行为、深层行为、自然流露三个自变量与因变量心理健康、中介变量情绪耗竭的关系符合中介作用的检验标准。研究表明,性别、年龄等人口学变量对心理健康的影响具有统计学意义,因此在本研究中控制这些变量的变异(Kinman, 2009)。根据表2的研究结果,表层行为对心理健康具有显著的负向影响(β = −0.315, p < 0.05),深层行为对心理健康具有显著的正向影响(β = −0.304, p < 0.05),自然流露对心理健康具有显著的正向影响(β = −0.348, p < 0.05),这就验证了H1,H2,H3。将中介变量情绪耗竭放入三个模型中发现,情绪耗竭对心理健康的主效应显著,影响系数分别是−0.318,−0.331,−0.322,这就验证了H4,而情绪耗竭进入模型中之后,发现表层行为与自然流露对心理健康的主效应未达到显著水平,深层行为的主效应依然显著,但影响力下降。这就证明了情绪耗竭对表层行为与心理健康的关系以及自然流露与心理健康的关系具有完全中介作用,即表层行为和自然流露对心理健康的影响实际上通过情绪耗竭发生;而情绪耗竭对深层行为与心理健康的关系具有部分中介作用。

Table 2. The mediation test of emotional exhaustion on the relationship between surface acting, deep acting and mental health

表2. 情绪耗竭对表层行为、深层行为与心理健康关系的中介作用检验

5. 讨论与建议

5.1. 研究讨论

5.1.1. 高校教师的情绪表达策略依次为自然流露、深层行为和表层行为策略

描述性统计分析结果表明,高校教师最擅长采用的情绪劳动策略是自然流露,这与以往研究结果有所区别(程豹,周星,郭功星,2021)。许多高校教师表示,虽然有时会累,情绪并不高涨,但是一旦进入课堂,就不知不觉中放下之前的疲惫,全情投入,仿佛什么事都没有发生一样,这种自然流露是一种自动反应,可能跟长时间的从业技能培训有关。高校作为高等教育的载体,承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的重要作用,从业教师从本科就开始接受正规、深刻的教育,养成了良好的职业素质,这种能力和意识的训练一直持续到硕士或者博士期间,随着学历的提升,对教师这一行业的岗位要求和情绪表达规则就有更为深刻的认识和认同,并且这种认同内化为自动加工过程,因此自然而然地表露出应该表达的情绪;二是高校教师面对的是渴求知识、不断成长的大学生,看着他们充满希望、不断追求进步,教师那种“学高为师,身正为范”的自我要求会自动启动,自然地表达出如关心、关切、支持等情绪。即使遇到较大的情绪挑战,一直处于学习状态的高校教师也会凭借自己的智慧与情绪能力,通过积极的思考、想象、记忆等内部心理过程,按学校要求进入角色,做到表里如一。

5.1.2. 情绪劳动产生情绪耗竭,进而影响心理健康

相关分析与中介作用分析结果表明,表层行为对心理健康具有负面影响,这种负面作用的产生是通过情绪耗竭引起的,即表层行为越多,情绪劳动强度越大,越容易出现由于情绪失调而引起的情绪耗竭,导致心理健康水平下降。这与国内外有关学者的研究成果具有一定的相似之处。高校教师在工作中不仅教授知识,更重要的是要与学生进行心与心的交流,实现育人的目的。如果在这个过程中一味压制自己的消极情绪,会耗费更多的精力,承受更大的压力,情绪低落,身心俱疲。过多的情绪压抑(情绪被唤醒时对其表达行为的有意抑制)对身心健康有广泛的影响(王颖,沙丽艳,刘洋,2022),压抑的愤怒等消极情绪能够独立预测躯体化症状(刘亮,刘翠莲,赵旭东,2017)。在中国传统文化及集体主义环境下,中国人推崇和谐的社会关系,尤其是注重礼节和人际和谐的西北地区,要求人们谦卑克制,重视他人的感受,隐藏强烈的情绪,并且会视这些能力为走向成功的重要因素。中国“贵和尚中”的传统文化推崇和谐的人际关系,教师这一群体尤其需要表现出克制自己的情绪,重视学生的感受,因此高校教师的工作远没有外界所认为的那样轻松,如果长时间从事情绪劳动,压抑自己的真情实感,容易产生情绪耗竭导致心理健康问题。深层行为策略是让高校教师真正改变认知,自然流露策略则是不加控制和引导地表现真实情绪,本研究结果表明二者对心理健康的影响是正向的,因此,在高等教育队伍建设与管理中,应时刻关注高校教师的内心状况,适当引导他们运用自然流露和深层行为策略,这样才更利于高校教师的身心健康。

5.2. 研究建议

教育是一种人际互动的活动,高等教育的对象是自我意识非常完善的大学生,这也意味着对高校教师的情绪管理要求更高。当前高校教师情绪劳动强度相对较大,应及时地发现和解决增加高校教师情绪劳动和情绪耗竭的各种因素,使他们保持较好的心理状态工作状态。

5.2.1. 关注高校教师情绪劳动,注重教师队伍的选拔与培训

教师的职业活动在本质上是情绪的,情绪是教师工作的关键。要全面推进高校教师队伍建设与发展,就必须高度关注高校教师的情绪劳动,把提高高校教师的情绪管理能力纳入重点工作范围。有的高校教师善于通过表层行为表达情绪劳动,有的教师则更善于通过深层行为来管理情绪,因此在教师招聘选拔过程中就应该注重选拔那些情绪管理能力较强的教师进入队伍。同时,在培训和考核中注重对教师情绪劳动的引导。学校管理者有必要通过各种培训,加强教师的情绪管理技巧,帮助他们有效地降低情绪劳动负荷,减少情绪耗竭,保持心理健康。

5.2.2. 创设良好的学校环境,提供组织支持

情绪耗竭会影响心理健康,但是良好的社会支持系统能有效地减轻个体的情绪耗竭水平,使个体保持较好的心理状态。高校应创设良好的组织环境,培育良好的学校文化,重视教师情绪,关心教师的工作和日常生活,弥补教师在情绪劳动中心理资源的损失,从而降低职业倦怠出现的可能性。同时,建立良好的社会支持系统,如新老教师互助、职业技能培训、集体活动(如运动会)等,给予教师情感方面的支持,丰富他们的情绪资源,平衡教学活动中的脑力劳动和情绪劳动,以有效预防和缓解教师的情绪压力,防止由情绪压力导致的情绪低落或身体健康问题。

5.2.3. 提高高校教师情绪修养,增强角色认同

本研究发现,虽然情绪劳动的表层行为会增加情绪耗竭,影响心理健康,但深层行为可以积极调动个体的内在认知,使外在情绪与内在的情感一致,进而使学生以积极的方式反馈教师,从而提升教师的自我成就,降低情绪耗竭。自然流露策略也有利于教师的心理健康,因此,高校教师情绪劳动的关键在于增加深层行为及自然流露策略。要表现出表里如一的情绪及行为,对高等教育事业及大学生的真切热爱是一个重要、稳定的前提。学校管理者应更加重视对教师伦理修养的培养,着力提升教师的情绪涵养,情绪涵养的提升对教师来说是稳定的内部因素,相比较遵守学校规则这样的“强迫性”外部因素来讲,“主动性”内部因素的影响作用深远而稳定,这是减轻情绪劳动与情绪耗竭,保持心理健康的最有利武器。同时,随着教学工作经验的增加,对高等教育事业的不断熟悉与情感投入,高校教师的角色认可度递增,角色行为不断地内化,使自己的行为更加符合职业的要求,无需刻意进行情绪调节。因此在日常工作中,学校还应该不断努力,营造积极的组织文化,推动教师增加对高等教育行业的角色认同,使他们真诚地付出情绪上的努力,在平静自然的状态下发挥“学高为师,身正为范”的作用。

基金项目

本文获教育部人文社科一般项目(20YJC880031)及临沂市社科规划项目(2019LX283)支持。