1. 引言

人类起源于自然,生存于自然,发展于自然。人是自然界的一部分,人与自然的共生关系决定了人类社会的发展也是自然历史发展的过程,是自然史和人类史互动的过程,揭示了人与自然和谐发展对人类文明发展的重要作用(唐辉,杨海莺,2022)。但是随着社会生产力的不断发展,生态资源被过度开发,自然环境遭到破坏,全球气候变暖,臭氧层空洞扩大,物种灭绝加速等环境问题也随之出现,绿色消费、低碳生活等环保行为也逐渐走入大众视野,引起人们的关注和讨论,可见公民的环境关心程度也在不断增加。

环境心理学家认为环境关心在一定水平上可以促进个体的亲环境行为(Choi & Kim, 2005; Helm et al., 2018)。但越来越多的研究发现,环境关心并不总是能转化为亲环境行为,“态度–行为差距”的难题同样出现在亲环境行为的研究中(Lacroix et al., 2019)。例如在一项上海某街道小区的315人的调查中发现,居民们从思想上认同垃圾分类的重要性,有97.46%的被访者都认为垃圾分类是有必要的,然而仅有45.4%的被访者在垃圾投放实际操作中表示会经常进行分类,而大部分受访者则表示偶尔或是从没有进行分类(何叶,2019)。此外,在绿色消费领域也存在同样的问题,研究者发现消费者的绿色承诺很难转化为实际行为(Teng & Chang, 2014),虽然消费者更愿选择绿色宾馆(Han & Kim, 2010),但实际上并未预订(Chong & Verma, 2013)。由此可见,“知易行难”。对此,有研究者(Gifford, 2011)做出推论,提出环境态度到亲环境行为之间存在一定的阻碍因素,一方面是基础设施或是政策方面不合理,也存在一些心理因素阻碍人们做出可持续行为;Gifford认为随着环境问题的愈发严重,虽然人们开始越来越意识到保护环境的重要性和紧迫性,有一部分人已经行动起来,但也有相当一部分人,即使已经意识到环境问题刻不容缓,却没有真正付诸实践,做出亲环境行为。研究者认为这种差距是因为一些心理阻碍而产生的,因此环境不作为(Dragons of Inaction Psychological Barriers)概念也由此提出,指的是阻止人们做出亲环境行为的心理阻碍(Gifford, 2011)。

Gifford (2011)首次提出环境不作为这个概念之后,Lacroix等人(2019)通过对加拿大地区的公民进行调查和质性访谈编制了环境不作为量表(DIPB Scale),初始量表包含65个项目,囊括了环境不作为的七大类原因:1) 问题的有限认知,主要是指个体对环境问题的认识不足。例如在气候变化认知方面,因为气候变化这一问题在时间和空间上往往被视为遥远的,公众对缓解气候变化的行动参与度较低(Pidgeon & Fischhoff, 2011),此外,Hagen等人(2016)研究指出与其它社会问题相比,全球气候变暖受到的关注更低,公众不认为气候变化是一种严重威胁,削弱了行动的紧迫感。国内一些研究(洪大用,范叶超,2013;王钟秀,董文杰,2016)也指出中国公众对于气候变化的认知和行为调整都是比较有限的,绝大部分受访者都相信气候确实发生了变化,应对气候变化的意愿高,但对于气候变化到底是什么只有模糊认识,对气候变化原因和科学机制认识不足;2) 与亲环境行为相关的意识形态世界观,其中包含个体的环境价值观、所处文化背景等,张琪等人(2017)的研究表明,大学生的环境价值观能有效预测绿色出行,而持有自我主义的价值观大学生出行行为更多是受到个人出行习惯的影响,很少考虑到环境的影响,杨冠宇和李淑敏(2021)研究也得出了相似的结论:大学生如果将自己定义为环保型人,就更可能表现出低碳行为;3) 与关键他人的比较,这涉及到社会规范,如个体会参考亲人朋友的行为模式,以此决定自己是否要参与到亲环境行为中;4) 沉没成本和行为动力:指参与亲环境行为所要付出的时间精力以及改变过去行为模式所带来的损失,例如有调研指出上海社区垃圾分类的一些困境:投放时间地点不合理,未考虑居民的个性化需求,使得居民怨声载道,认为垃圾分类过程繁琐且耽误时间(顾文武,2020);5) 对专家和权威的不信任:个体对目前专家和权威所说的亲环境行为的有效性表示怀疑,比如对持有宿命论的人群来说,缓解气候变化的行为措施大多为时过晚或者是无效的,人是无法与自然抗争的,这些怀疑会减少人们对缓解气候变化相关政策的支持和政治参与(Marlon et al., 2019);6) 感知到的风险变化:指的是个体是否承认环境问题的存在及严重性,一般来讲,环境风险感知越强烈,人们做出亲环境行为频率更高(朱慧,2017);7) 积极但不充分的行为改变指的是个体虽然对亲环境行为抱有极高的热情,但却因为缺乏相关知识而不知从何做起。经过一系列的数据分析之后,形成了最终版的DIPB量表,一共22项目,包含五个维度,研究者将其命名为无须改变、人际压力、装点门面、缺乏知识和沉没成本。然而,Lacroix等人认为该量表极易受到社会文化背景因素的影响,其他国家的研究者如果直接使用22项目DIPB量表,可能会有“水土不服”的问题,因此,本研究选择了65项目的初始DIPB量表,对其进行修订,形成一个适用于中国文化背景的环境不作为量表。环境不作为更关注的是那些无法参与亲环境行为的个体,探究其行为背后的心理阻碍,进而促进人们的亲环境行为。

2. 方法

2.1. 被试

初测的研究对象为北京林业大学在读大学生(样本1),年龄分布为17~24岁。共发放问卷136份,回收有效问卷118份。

复测的研究对象为全国各地高校在读大学生(样本2),年龄分布为17~25岁。共发放问卷232份,回收有效问卷222份。样本1和样本2可见表1。

Table 1. Descriptive statistical analysis of two samples

表1. 两组样本的描述性统计结果

2.2. 初测量表的形成

由于存在文化差异,本研究拟对65项目的初版量表进行修订,后续研究中和原作者的修订过程进行对比。本研究邀请两名英语水平较高的北京林业大学心理学硕士对65项目的环境不作为量表(DIPB)进行翻译再回译,交换回译稿后,再次进行翻译,研究者对译稿进行对比后形成初稿。随后,研究者和三名北京林业大学心理学系专家对初稿各题项进行讨论,最终形成DIPB中文修订初测版(65项目)。

3. 结果

3.1. 初步筛选

根据被试在测试过程中的反应及反馈意见,删除难以理解、有歧义或含义重复的题项。

3.2. 项目分析

采用项目分析的方法,将样本1被试分为高分组(得分为前27%)和低分组(得分为后27%)。采用独立样本t检验的方法,验证高低分组在不同项目上的得分差异,检验每个项目平均数是否达到统计学意义(p < 0.05),删除未达显著的项目;根据项目与总分的相关进行项目分析,以各条目与总分的相关系数作为项目是否删题的依据,将相关过高(r > 0.80)或相关过低(r < 0.30)的题目进行删除,最终得到23题项的DIPB量表。

3.3. 探索性因素分析

首先,对样本1数据进行探索性因素分析的适合性检验,结果显示KMO = 0.90,Bartlett球形检验p < 0.001。因此,数据适合做因子分析。采用主成分分析法,对样本1数据进行正交旋转,结果表明无多重负荷的题项,且23个题项在因子上的负荷均大于0.4,因此,保留全部23个原有题项。以特征根大于1为标准,共提取5个因子,总方差解释量为71.92%,结果比较理想(见表2),与Gifford等最终形成的22项目DIPB量表结构较为一致。按照题项内容将5个因子依次命名为:无须改变、人际压力、动力不足、缺乏知识、沉没成本。

Table 2. Factor structure of the Dragons of Inaction Psychological Barriers scale (n = 118)

表2. 中国版DIPB量表因子结构(n = 118)

Table 3. Internal consistency coefficients between dimensions of the Dragons of Inaction Psychological Barriers scale (n = 118)

表3. 中国版DIPB量表的内部一致性信度(n = 118)

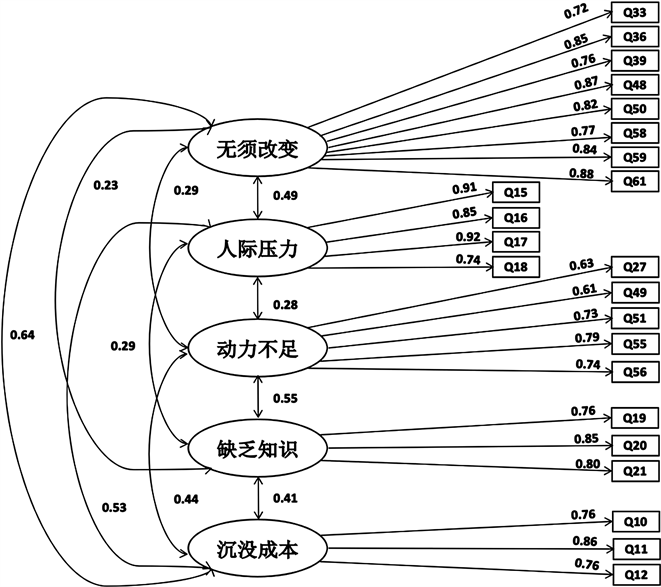

Figure 1. Standardized path-fitting figure of the Dragons of Inaction Psychological Barriers scale (n = 222)

图1. 中国版DIPB量表标准化路径拟合图(n = 222)

3.4. 信度检验

采用克隆巴赫(Crombach α)一致性系数来检验各个维度的信度指数,结果如表3所示,该量表5个维度的α系数都在0.81以上,整个问卷的一致性信度为0.91,说明整个问卷具有较高的信度指标。

3.5. 验证性因素分析

为考察实际模型是否符合构想,使用AMOS对样本2数据进行分析。本研究选取GFI、CFI、NFI、NNFI、RMSEA几个指数来对模型的拟合度进行检验,结果显示样本2中GFI、CFI、NFI、NNFI均在0.85~0.95之间,RMSEA在0.05以上。说明本研究所提出的理论模型与实际资料拟合程度良好,验证性因素分析的标准化的路径如图1所示。由图1可以看出,潜变量对观测变量的预测系数在0.61~0.92的范围内,均大于0.4,潜变量对预测变量均显著相关,说明拟合程度良好。

3.6. 效度检验

本问卷由国外已成熟的问卷编译而来。编译过程中,主要遵循以下几点:通过阅读文献,对该领域前人的研究进行梳理、整合;邀请两名英语水平较高的北京林业大学心理学硕士对量表进行翻译再回译,交换回译稿后,再次进行翻译,研究者对译稿进行对比后形成初稿;得到三名北京林业大学心理学系专家对初稿的认可。以上措施在一定程度上保证了问卷的内容效度。

表4结果表明,量表各维度之间呈中等程度相关,说明各维度之间具有一定的独立性,而各维度与各维度的相关基本上达到了显著水平,说明各维度较好的反映了问卷要测查的内容。其次,从问卷数据分析也可以保证其结构效度,由探索性因素分析结果可知,一共提取了5个因子,问卷各项目的因子负荷值都在0.4以上,总方差解释率为71.92%,表明问卷具有较好的结构效度。

Table 4. Correlation analysis between dimensions of the Dragons of Inaction Psychological Barriers Scale (n = 222)

表4. 中国版DIPB量表各维度的相关矩阵(n = 222)

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同。

4. 讨论

研究通过查阅相关文献,在原DIPB量表的基础上,对其进行修订。在确定了初始量表后,通过初测、再测回收数据的检验进一步对假设进行检验,最终形成了5维度(无须改变、人际压力、动力不足、缺乏知识、沉没成本) 23题的中文版DIPB量表。本研究将无须改变这个维度理解为个体没有意识到或者不承认环境问题的存在,从而认为亲环境行为是没有必要的。第二个维度是人际压力,是指担心其他人会对自己的亲环境行为产生看法,有研究者发现,家庭规范能够显著减少家庭成员在家庭内的食物浪费行为(Qi & Roe, 2016; Schmidt, 2016)。而当他人态度为反对时,个体的感知环境行为控制感有显著的降低,且关系越疏远,降低的程度越明显。陈思静等人(2021)研究了中国公民外出就餐时的食物浪费现象,发现个体会高估他人对食物浪费的赞同程度,从而出现更多的浪费行为。这种高估是一种错觉,但这种错觉就足以让个体的行为发生变化。第三个维度是动力不足,指国家没有相应的政策法规或激励手段督促个体参与亲环境行为。以往我国许多城市的存在重经济发展轻环保的倾向,政府在环境治理方面也存在放任污染企业行为,无视居民环境投诉等不作为的情况,公民也没有更充足的动力去实施亲环境行为(战东森,2016)。第四个维度缺乏知识,指的是个体尽管有保护环境的强烈愿望,但却不知道该从何做起。一个人能够行动之前,他既需要对自然状态和生态系统有一些了解(系统性知识),同时也需要知道能为环境问题做些什么(技能性知识),并且清楚这些行动是对环境有益的(有效性知识),这才能更有效的触发个体的亲环境行为(Frick et al., 2004),这也是国内环境知识研究和教育中比较欠缺的一部分内容,很多环境知识的研究中所使用的量表主要涉及的是系统性的知识(洪大用,范叶超,2013;朱慧,2017),较少涉及到技能性的知识,这让人们担忧环境却又无计可施。最后一个维度是沉没成本,亲环境行为需要个体付出额外的时间精力等,可能会影响到生活中的其他目标,这可以解释前文所提到垃圾分类困境,上班族抱怨定时定点的垃圾投放和自己公众时间冲突,外卖垃圾的分类复杂,这些都需要改变原来的生活习惯,也更容易导致人们的不作为。对照国外原22项目量表中的五个维度,可以发现人际压力、缺乏知识、沉没成本这三个维度包含的题目基本一致。在无须改变维度上,即使在东西方文化的不同背景下,都出现了这一维度,表明了其存在的必要性。但是包含的题目有很大不同,我们认为其差异存在的原因主要体现在两个方面:一是样本量较小,存在偶然性;二是翻译问题,22项目量表中这一维度下的题目译成中文后存在语意不清或重复的问题,效度有所降低。最后,22项目量表中的“装点门面”这一维度在本土化后消失了,取而代之的是“动力不足”。这一点,我们认为可能是文化环境不同造成的。中国处于集体文化背景下,在行动时比较依赖权威的命令或者是强制性、刺激性的因素,而西方处于个人主义文化背景下,更多地强调个人的权益。装点门面更多的是认为自己做的已经足够多了,不必为保护环境作出更多的努力,更接近于“我不想做”,而动力不足侧重于国家层面,个体认为国家并没有出台相关政策或法规来限制公民的行动,更接近于“国家没有要求我这样做”。此外,其它国家研究者也对DIPB量表也进行了本土化,Alfonso Gutierrez和Prieto Patiño (2022)通过对810名哥伦比亚大学生施测,修订后保留了20个项目,维度与DIPB量表一致,证实了五因素模型的稳定性。

总体来说,和原作者修订的22项目版本量表结构相似,但存在一定的差异,侧面证明了选择65项目初始版本进行修订的必要性。

5. 结论与展望

综上,本研究得出以下结论:1) 环境不作为量表包括无须改变、人际压力、动力不足、缺乏知识和沉没成本五个维度。2) 环境不作为量表的信效度符合心理测量学的标准,可以作为后续相关研究的测量工具。

此外,本研究的待改进之处在于被试群体的局限性。由于研究选取的被试均为高校学生,得出的结论可能具有一定的局限性。环境不作为在不同职业上可能存在一定的区别,未来的研究应该拓宽被试的年龄和职业范围,探究其他年龄层次和职业的个体在亲环境行为表现上与大学生的共性和差异。

值得注意的是在亲环境行为研究中,环境不作为显然是一个重要变量。大部分关于亲环境行为的研究的最终目的都是为了促进个体的亲环境行为,而亲环境行为的形成又十分复杂,受到多方面因素的影响,研究者始终难以提出一个能够囊括所有影响因素的模型。换个思路后我们会发现,既然研究亲环境行为影响因素的目的是为了促进个体的亲环境行为,那么,比起研究亲环境行为是如何产生的,研究个体无法参与亲环境行为的原因似乎更具有针对性且更有效,因此未来的研究可以更加细致地去考察环境不作为与其它亲环境行为变量之间的关系,丰富并完善现有的理论,同时也可以在实际生活中促进公众的亲环境行为。