1. 引言

制造业空间研究一直是国内外学者们关注的热点。其研究重在关注制造业发展及其空间布局、工业企业区位动态选择和制造业空间演变过程的主要影响因素等方面。

国外学者基于工业区位论、新经济地理学、政治经济学和行为学派等的研究为制造业产业区位选择与布局优化提供了强大的理论支撑。其中传统工业区位论探究运费、劳动力和集聚因素对工业分布的作用机制。新经济地理学注重运输成本、规模经济在产业布局中的作用。产业集群理论强调市场、制度和文化等因素是产业聚集的主要因素。

国内学者主要研究全国和局部地区制造业产业集聚、扩散和转移 [1] 。针对“区域制造业空间格局演化规律”这个科学问题,国内学者通过多种分析方法与评价指标揭示制造业产业集聚与空间转移特征及其影响因素,预判地区制造业空间演化趋势 [1] 。

以尺度范围分类,全国格局尺度的中国制造业空间格局总体上经历了从内陆到沿海地区集聚、最后又向内陆地区转移的历程,它是市场化、全球化和分权化共同作用的结果,其中有以省区为样本的研究,其分布的影响因素依次为政策导向、劳动力成本、自然资源和交通条件 [2] 。大体表现为低端产业从经济发达的东部地区向中西部地区转移,高端产业仍集中在东部地区的现象,符合产业转移模式中的梯度转移规律 [3] 。沿海地区的劳动力价格与土地等要素成本上升与中西部地区市场供给逐步改善驱动中国制造业空间变迁 [4] 。

以局部区域尺度分类,其制造业空间演化特征及驱动因素存在差异。区位条件、经济社会、政策响应、自然资源和历史因素是推动北京制造业空间演变的主要驱动因素,制造业产业出现显著的郊区化转移趋势,高新技术型产业对中心城区依赖性较强 [5] 。浙江制造业企业分异格局的核心因素包括信息化、地形、市场规模、城镇化和技术创新等 [6] 。其中,在城市群尺度的研究中,长三角地区制造业空间呈现出以上海为中心、沿重要交通轴线集聚的特征,郊区化现象较为普遍,技术密集型制造业空间扩散半径小,区位因素作用突出,政策因素不显著 [7] [8] ;珠三角地区制造业呈现出向交通成本低、工资水平低、土地成本较低地区转移的趋势,技术密集型高度集聚,而资本和劳动密集型则趋于分散,核心城市专业化发展技术密集型,而边缘城市则承接劳动密集型产业 [8] 。

相对全国和其他局部地区,长株潭地区制造业空间格局演化具有区域的独特性,总体呈现向南部沿交通轴发展的趋势,长株潭市区制造业转移规模和范围都还很有限,进一步空间转移的潜力较大,资本密集型与技术密集型制造业仍过度集中在长沙市中心六区,劳动密集型有向南部株洲转移的趋势。

通过上述研究可以发现,现有研究对制造业空间演化分析缺乏多时序微观企业数据方面的支撑,对长株潭地区多种类型制造业空间演化的驱动因素剖析相对较少。因此本研究使用多期制造业企业数据,研究不同时期的制造业空间格局,通过核密度分析法、Moran’s I指数来精准表征长株潭地区制造业的空间与时序特征,以期为促进长株潭地区制造业空间发展提供依据。

2. 研究区概况、数据来源于处理、研究方法

2.1. 研究区概况

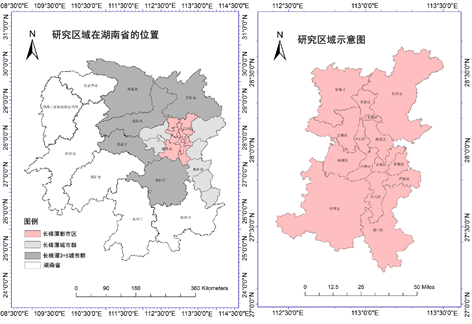

1990~2019年是改革开放后城市化与工业化最快的时期,根据长株潭城市群区域规划,选取长株潭制造业空间最为集中的区域作为研究区,其中包括长沙市岳麓区、芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、望城区和长沙县;株洲市天元区、荷塘区、芦淞区、石峰区和渌口区;湘潭市岳塘区、雨湖区、湘潭县(见图1)。该区域总面积8626.08 km2,人口为1575.08万人。长株潭地区作为中南地区重要制造业基地,拥有深厚的工业发展基础,是中部地区工业化快速推进的典型地区。

Figure 1. Schematic diagram of study area

图1. 研究区示意图

2.2. 数据来源

“企查查”平台涵盖中国近3亿个社会实体信息,利用该平台① 收集长株潭都市区制造业企业数据。② 对原始数据进行剔除、过滤、校正等清洗工作。根据这些企业的名称和地址,借助高德开发平台的Web服务API中的地理编码,通过Python检索获取各个企业的经纬度坐标,再利用Arc-GIS10.7软件将企业坐标转换为空间点数据文件,由此构建制造业企业数据库。该数据库囊括了2021-12-31之前在长株潭都市区内支架存续且注册资本在50 W以上的制造业企业,合计35,281家。③ 为进一步分析不同类型制造业,以《国民经济行业分类》的大类为依据,参照国家标准,将制造业分为劳动密集型、资本密集型及技术密集型3类(见表1)。④ 《湖南统计年鉴》。

Table 1. Classification and industry code of manufacturing industry by factor intensity

表1. 制造业行业按要素密集度分类及行业代码

2.3. 研究方法

2.3.1. 全局莫兰指数

全局莫兰指数用于测度邻近区域内各空间单元整体相关程度,莫兰值越大,说明空间自相关程度越高,反之亦反 [9] 。该指数能够定量地表征邻近县区制造业发展之间的相关程度,反映地区制造业发展的“溢出效应”或“极化效应”。

2.3.2. 核密度分析法

核密度分析法用于计算要素在其周围领域中的密度,它可以计算点要素或线要素密度,并由此直观地表征某种社会经济活动空间集聚程度 [10] 。

式中:设定

是从分布密度函数为f的总体中抽取的独立同分布样本,估计f在某点x处的值为

;k()为核函数;h为带宽;

为估计点x到

样本处的距离。

3. 长株潭都市区制造业时空格局及其演变特征

3.1. 长株潭都市区制造业分布的时间变化特征

3.1.1. 区域制造业空间自相关分析

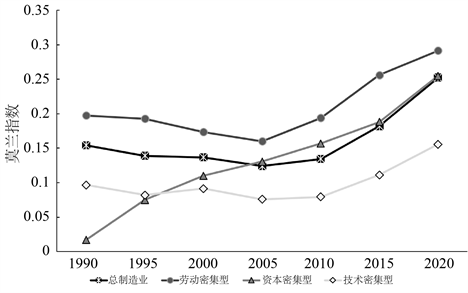

选取长株潭都市区1990~2021年市县制造业总注册资本与企业总量及劳动密集型、资本密集型和技术密集型总注册资本与企业总量的全局 Moran’s I 指数(见图2),以此表征长株潭都市区内部区县制造业发展的空间自相关程度,反映都市区制造业产业集聚与扩散情况。

1) 区县制造业发展存在着总体稳定的空间自相关性。1990~2021年全部制造业总产值的全局Moran’s I指数总体保持在0.15~0.25范围波状起伏变动,1990到2005年全局Moran’s I指数处于缓慢下降趋势,聚集性较弱,2005~2010年指数逐年增长,2010~2021开始急剧上升,聚集性较强,区域制造业产值具有一定程度的空间自相关性,显示区县制造业存在跨行政区的空间集聚发展现象,体现出了制造业发展的“溢出效应”。Moran’s I指数分析表明:尽管制造业总产值全局Moran’s I指数存在小幅度起伏变化,但区县制造业空间自相关程度总体平稳,表明长株潭地区内部制造业空间格局相对稳定。

2) 资本密集型制造业一直保持高度集聚的趋势,技术密集型制造业与劳动密集型则展现出先微弱扩散和高度聚集的阶段性变化。1990~2020年资本密集型产业全局Moran’s I指数持续走高,由1990年的0.02一直到2020年的0.25,特别是2015年到2020年间,出现急剧攀升。1990~1995年技术密集型产业产值全局Moran’s I指数持续下降,由0.10跌至0.08,1995~2000年Moran’s I指数开始缓慢增长,在2000~2010年呈现总体平稳,到2010年~2020年又开始稳步增长。1990~2005年劳动密集型企业数量的全局Moran’s I指数不断下降,由0.20上升到0.15,2005~2020开始持续增长,且在2010年~2015年增长速率最快,聚集趋势最为强烈,Moran’s I指数由0.20攀升至0.28。Moran’s I指数分析显示:分行业制造业空间相关程度差异明显,资本密集型产业区域联动发展势头明显,Moran’s I指数一直保持增长趋势。在不同阶段,劳动密集型产业与技术密集型产业展现出成片集聚与转移扩散这2种不同趋势,Moran’s I指数高值区反映此类产业成片集聚发展,而低值区时则显示分散孤立。

Figure 2. Moran index of various manufacturing industries in Changsha Zhuzhou Xiangtan metropolitan area

图2. 长株潭都市区各类制造业莫兰指数图

3.1.2. 长株潭制造业发展时序格局

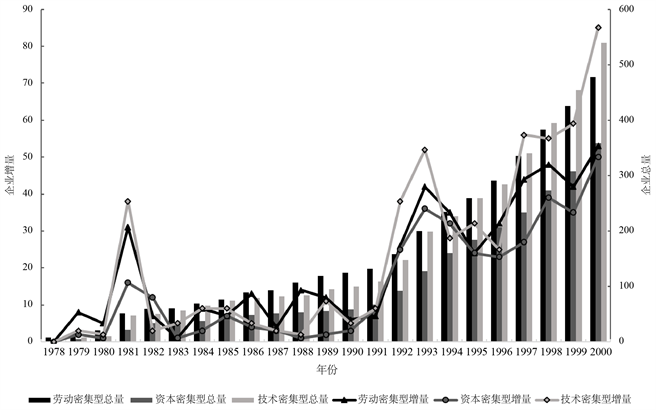

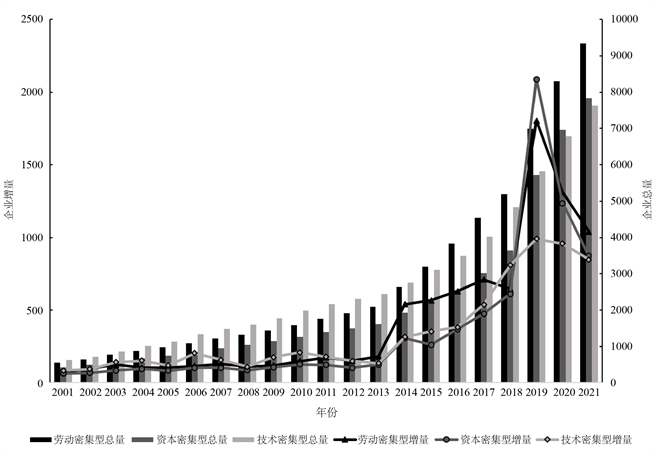

自改革开放以来,中国制造业实现了快速发展,其空间结构也因经济发展中而变化。因经济水平、政治环境的不同,制造业空间呈现不同的阶段性特征。结合已有研究和长株潭地区的实际情况,系统阐述长株潭市区制造业的发展时序特征(见图3,图4)。

新企业区位选择是驱动制造业空间演变的主要动力。下图分别为1978~2000与2001~2021年各类制造业企业增量和数量变化趋势。从企业的增量变化看,长株潭都市区各类制造业企业数量增量基本呈增长趋势,劳动、技术、资本密集型制造业交织发展。从企业总量变化看,各类制造业呈逐渐增长的态势,且随着时间推移,劳动密集型和资本密集型制造业逐渐向技术密集型转型升级。

Figure 3. Change trend of total amount and increment of various types of manufacturing enterprises in Changsha Zhuzhou Xiangtan metropolitan area in different years (1978~2000)

图3. 长株潭都市区各年份各类型制造业企业总量及增量变化趋势(1978~2000年)

Figure 4. Change trend of total and increment of various types of manufacturing enterprises in Changsha Zhuzhou Xiangtan metropolitan area in different years (2001~2021)

图4. 长株潭都市区各年份各类型制造业企业总量及增量变化趋势(2001~2021年)

具体而言,1979~1990年,3类产业呈同步增长趋势,且增速缓慢,此时劳动密集型企业处于最高地位,在1980~1981这一年间,技术密集型企业飞速增长,一举超过劳动密集型,之后一直到1990年,三者都缓慢增长,劳动与技术密集型增量和总量均高于资本密集型;1991~2000年,伴随产业结构调整步伐的加快,科学技术作为第一生产要素,成为长株潭经济发展的重要推力,三类制造业的增量发展总体呈现增长–减少–增长的趋势,其中技术密集型制造业的增量与总量显著高于其他类型制造业,企业数量进入快速增长阶段;2001~2013年,技术密集型制造业呈现领跑趋势,三类制造业变化较为平缓;2014~2019年,长株潭全面实施了“兴工强市”战略,制造业经历了一个黄金发展期,三类制造业都得到快速增长,从数量与增量上看,在2014年,劳动密集型制造业的增量首次超过了技术密集型,之后在2015年,其总量也超过了技术密集型制造业,自此劳动密集型制造业开始领跑,在2018~2019年,三类制造业的增量达到有史以来最高,尤其是资本密集型制造业;2019~2021年,由于疫情影响,三类制造业增量都呈断崖式下降。

3.2. 长株潭都市区制造业分布的空间变化特征

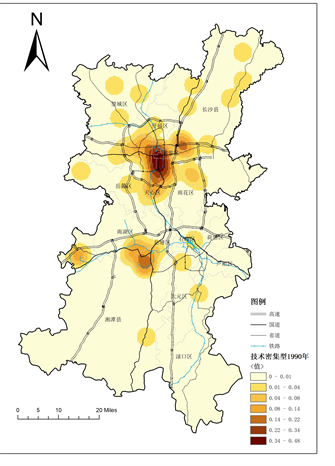

地区制造业空间演化的核密度分析

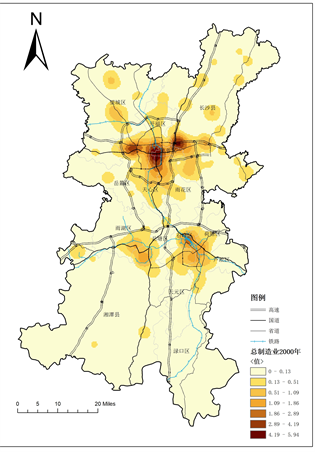

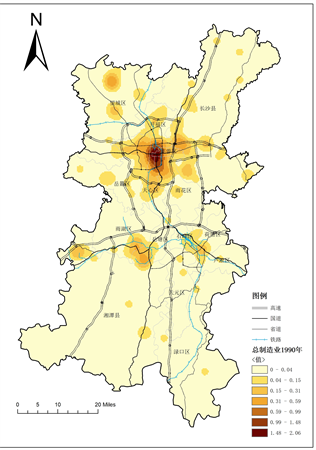

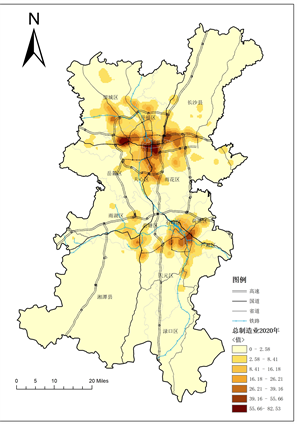

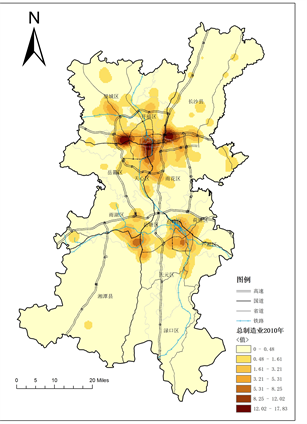

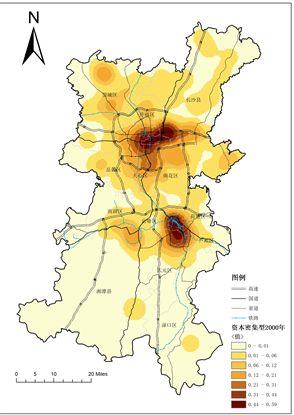

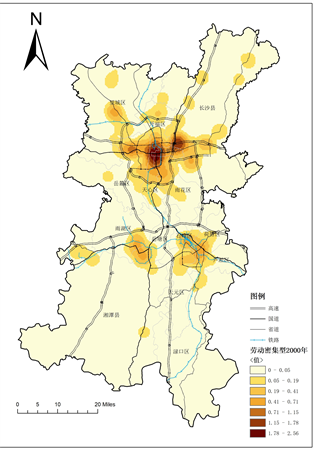

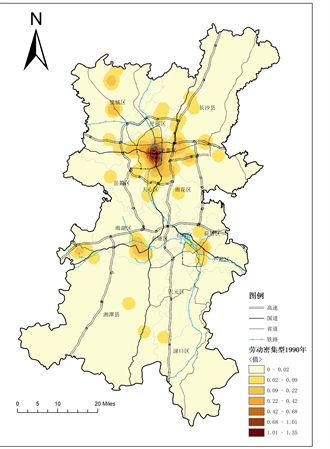

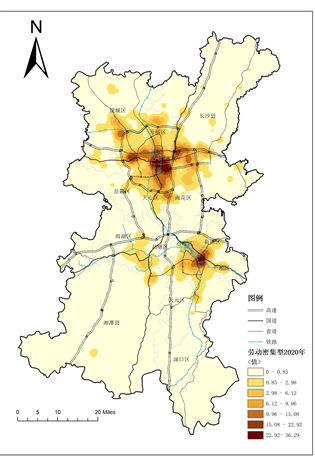

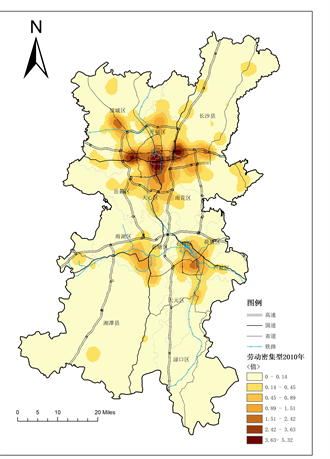

对长株潭市区制造业企业数量密度分类,采用自然断点法,将长株潭地区制造业和分行业数量密度划分为7个等级(高、较高、略高、中等、略低、较低和低密度),得到4个年份核密度分析图(见图5~8),用来刻画3类产业空间集聚、扩散与转移过程及特征。

1) 总体制造业空间呈现向东南部沿交通轴扩散,同时向城市中心集中的趋势(见图5)。总体制造业高密度区集中于长沙市中心地区,中高密度区围绕中心城市形成圈层结构。同时还可以将长株潭都市区单个分开看,比如长沙市1990、2000、2010、2020年全部制造业的工业总产值高密度区主要集聚于长沙市中心六区,为制造业用地高效率地区,是本地区重要的制造业增长极,并呈现出显著“核心–外围”圈层结构,株洲市与湘潭市的岳塘区、石峰区、荷塘区等中密度区也形成圈层结构,其他绝大部分地区

Figure 5. Number and density of total manufacturing enterprises 1990~2020

图5. 总制造业企业数量核密度1990~2020

仍为制造业产值低密度区。1990~2000年,以芙蓉区为中心的高密度区向东西方向的望城区与长沙县、南部的石峰区与岳塘区有沿交通轴扩散的发展趋势,2010~2020年,长株潭都市区的制造业空间格局基本形成,呈现低密度区围绕芙蓉区、开福区、天心区、岳塘区、石峰区等城市,并且沿主要交通轴带向邻近外围区域动态扩张的现象,它反映出主要城市外围工业用地效率不断提高。

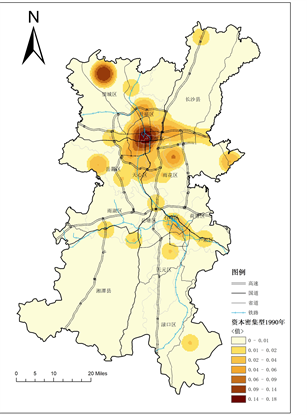

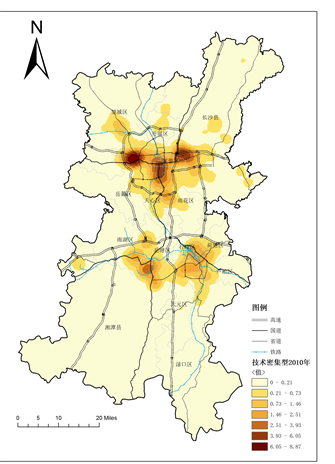

2) 资本密集型产业高密度区在1990年主要集中于望城区北部以及芙蓉区中部、开福区南部(见图6)。

Figure 6. Number and density of capital intensive manufacturing enterprises 1990~2020

图6. 资本密集型制造业企业数量核密度1990~2020

到2000年,长株潭都市区的制造业空间有明显的大规模扩散趋势,其高密度区显著集中于芙蓉区,同时有向东南方向扩张的趋势,石峰区、荷塘区与岳塘区也有明显集中趋势,长株潭北部地区形成多中心聚集格局;到2010年高密度区开始增加,形成多核心发展趋势,分散趋势相对减弱,其中望城区南部、岳塘区、石峰区、荷塘区、芦淞区形成高密度核心,石峰区内部出现双核心,资本密集型总体呈现一种沿交通轴分散,又形成新的集中核心的趋势。因为资本密集型企业多为工业企业,对城市中心环境污染比较严重,又对交通以及工业用地价格有着较高要求,因此有像城市中心外围迁移的趋势;到2020年,其制造业空间格局基本形成,最终呈现集中发展的趋势,高密度区包括芙蓉区、望城区、天心区和石峰区等地,周边县区核密度明显低于中心区域,中高密度区域范围向邻近的周边地区不断拓展,同时,石峰区的双中心结构也转换为单中心聚集的形式,长株潭的资本密集型企业最终沿交通轴带集中于长沙市的芙蓉区与望城区南部以及株洲市的石峰区,有向南部以交通干线为导向的发展趋势。

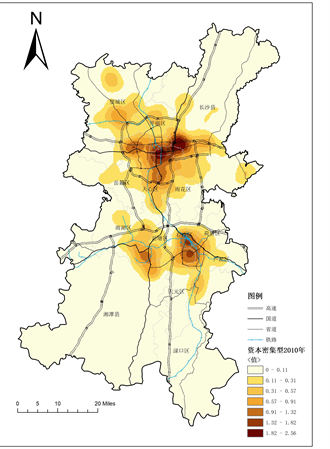

3) 劳动密集型制造业空间有沿交通轴带向中北部地区和中心城区外围县区扩展的趋势(见图7)。图中显示,1990年高密度区高度集中于长沙市的芙蓉区,总体呈现散点状分布,到2000年中高密度区在原有基础上的集聚区快速扩张,特别是中东部地区密度有明显提高,其他地区也有部分提高,包括长沙县、望城区、开福区、荷塘区、岳塘区等城区,劳动密集型企业开始出现沿主要交通聚集的趋势,到2010年中高密度区继续向中心城市城区周边县区,如芙蓉区、岳麓区、长沙县南部,沿高速公路轴扩散,因此劳动密集型企业的集中范围也随之增长,到2020年,望城区南部与长沙县南部的制造业高密度区开始向株洲的石峰区和雨湖区转移,其原因是更低的劳动力成本与土地价格、更多的工业园区数量将会引导劳动密集型制造业空间不断向生产成本更低的地区迁移,最终呈现出“空间溢出效应”现象。

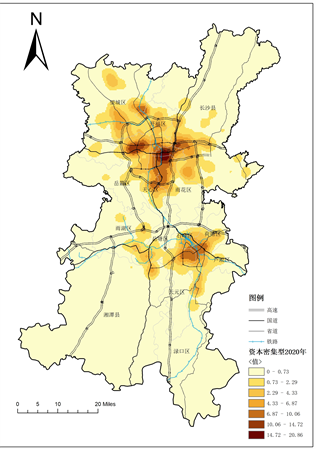

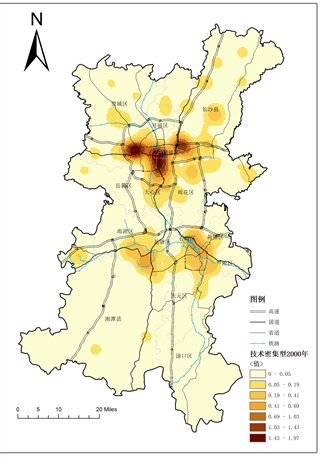

4) 技术密集型制造业空间总体呈现一种集中–分散–集中的过程(见图8)。图中显示,1990年技术密集型制造业企业早期高度集中于天心区与芙蓉区,湘潭市的岳塘区集中度也相对较高。从2000年开始,

Figure 7. Number and density of labor-intensive manufacturing enterprises 1990~2020

图7. 劳动密集型制造业企业数量核密度1990~2020

技术密集型产业出现中心扩散与产业转移,在长沙市形成三中心结构,湘潭市岳塘区的集中度没有明显提升,株洲市的石峰区集中度显著增强。2010年至2020年,技术密集型制造业企业空间格局基本定型,除去长沙县在以前三中心格局的地位降低,其余两者集中度基本不变;湘潭市的岳塘区集中度依旧保持不变;株洲市的石峰区集中度出现一定增长。由此可见,技术密集型企业对当地的产业基础要求较高,很难发生大的迁移变化,技术密集型制造业空间的集中程度越来越高。

Figure 8. Number density of technology intensive manufacturing enterprises 1990~2020

图8. 技术密集型制造业企业数量核密度1990~2020

4. 结论

基于长株潭市区制造业的企业数据,分析了不同类型制造业空间演变过程,探讨了各种因素对长株潭市区制造业企业区位选择的影响。得到的主要结论有:

1) 1978~2021年,从企业的增量变化看,长株潭都市区各类制造业企业数量增量基本呈增长趋势,劳动、技术、资本密集型制造业交织发展,资本密集型制造业与全门类制造业发展趋势基本一致。从企业数量变化看,各类制造业呈逐渐增长的态势,且随着时间推移,劳动密集型和资本密集型制造业逐渐向技术密集型转型升级。所有类型制造业在空间分布上均呈现明显的郊区化趋势,表现为由城市中心区集聚扩充向郊区化扩散发展,再到郊区集聚重组。长株潭市区制造业主要以“核心–外围”圈层结构扩展,呈现“点轴式”发展格局。在空间演变过程中,长株潭制造业空间经历了由集聚到分散再到集聚的周期变化特点,在长株潭都市区空间演变过程中,存在中心集中度过高的问题。

2) 由于各制造业特性不同,所以不同制造业在空间分布上呈现明显差异。资本密集型企业以大型重工业为主,因此限制了其在城市中心区集聚,促使资本密集型制造业在城市郊区呈现“大范围集聚”的空间特征;劳动密集型制造业以小型轻工业为主,多为穿插式布局,同时劳动密集型制造业需要大量劳动力,劳动力价格与土地价格会显著影响其分布;而技术密集型制造业以中、小型制造业为主,有明显的产业链联系,需要聚集发展来减小生产与运输成本、提高产业联动能力;此外,劳动密集型制造业和技术密集型制造业与全门类制造业的莫兰指数变化趋势基本一致,反映这两种制造业是决定长株潭市区制造业空间格局的基础。

基金项目

1) 国家自然科学基金重点项目:温度层结条件下气载污染物迁移扩散规律(编号U1867221);

2) 湖南省社会科学成果评审委员会重点项目(课题编号XSP19ZDI003);

3) 南华大学博士科研启动基金(编号190XQD047)。