1. 引言

话题链(topic chain)是汉语语篇中极为常见的语言现象,其典型特征表现为话题共享和零形式的连续使用。下例是关于话题链的经典例句(“Ø”代表零形式):

(1) 那棵树i花小,Øi叶子大,Øi很难看,所以Øi我没买。(曹逢甫 1995) [1]

在上例中,名词性成分“那棵树”作为话题出现在全句句首,其后连续出现的零形式“Ø”在语义上与其同指。“那棵树”与其后的零形式共同构成了话题链结构“TOPIC……Ø……Ø……Ø”,而话题链中的显性话题成分“那棵树”被称为“链话题”(chain topic) (Shi 1992) [2] 。

汉语被视为话题凸显型(topic-prominent)语言,广泛地使用话题链进行语篇组织与衔接是汉语最为显赫的语言特征之一。话题链这一概念由Dixon (1972)最先提出 [3] ,并由Tsao (1979)将其引入汉语研究 [4] 。目前学界主要从语篇的角度对话题链展开研究,研究重心聚焦于话题链的范畴界定、主要类型、回指关系、衔接功能等方面,较少涉及该类语言现象的句法地位及生成机制的探讨。有鉴于此,本文在系统梳理前人研究成果的基础上,对汉语话题链的单位范畴进行重新界定,明确其具句法地位,并在形式句法学的理论框架下,探索话题链的内部结构,揭示其动态性的生成机制。

2. 相关研究回顾及存在问题

自Tsao (1979)提出汉语话题链这一概念以来,学界围绕话题链的范畴类型和语篇功能等方面展开了全面深入的研究,取得了较为丰硕的研究成果,比较具有代表性的是Tsao (1979, 1990) [4] [5] 、曹逢甫(2005) [6] 、Shi (1992, 1989, 2000) [2] [7] [8] 、H. Li (1995) [9] 、屈承熹(1996, 2018) [10] [11] 、彭宣维(2001, 2005) [12] [13] 等的研究。总体来看,以往有关汉语话题链的研究呈现出以下几个特点:

第一,有关话题链的定义争议不断,对其结构形式尚未达成一致意见。这在一定程度上阻碍了话题链的研究,并使相关研究的合理性受到了质疑(王建国,2012) [14] 。对话题链中显性话题及零形式的出现位置、链话题是否有定以及是否存在子话题链等方面,不同学者持有不同的意见。在Tsao (1979) [4] 的定义中,话题链由一个或多个语句组成,共享话题位于句首,其后的话题采用零形式,比如“那棵树i花小,Øi叶子大,Øi很难看,所以Øi我没买。”Li & Thompson (1981) [15] 、王静(2004, 2006 a, 2006 b) [16] [17] [18] 、孙坤(2014, 2015) [19] [20] 关于话题链的定义与之相似。与之不同的是,屈承熹(2006) [21] ,杨彬(2016) [22] 通过零回指来定义汉语话题链,零形式可能出现在起始小句之首,比如:

(2) 一天,Øi趁他洗澡,我i便去检查他的衣服,Øi翻了上衣的每个口袋,Øi又去翻了裤子的口袋。(屈承熹2006:252) [21]

(3) Øi站起来,他i觉得他i又像个人了。……他i痛快得要喊叫出来,Øi摸了摸脸上那块平滑的疤,Øi摸了摸袋中的钱,Øi又看了一眼角楼上的阳光,……(《骆驼祥子》老舍转引自杨彬2016:76) [22]

Shi (1989) [7] 和W. Li (2004) [23] 认为,当存现句位于句首时,也能构成话题链,这时的链话题为无定名词性成分,比如:

(4) 有一个人i,Øi在沙漠里迷了路,Øi找不到水,Øi渴死了。(Shi 1989: 228) [7]

(5) 隔壁有一个新饭馆i,Øi昨天才开门。(W. Li 2004: 28) [23]

第二,由于话题链的突出特征是连续零形式的使用,当前关于话题链的研究主要关注话题链中零形式的指称机制,比如零形回指(Zero Anaphora)和零形下指(Zero Cataphora)。比如You (1998) [24] 和Li H. (1995) [9] 在对汉语话题链进行研究时,主要关注话题链中零形式的选择分布和指称机制。

第三,从研究视角来看,目前学界对汉语话题链的研究主要在功能语言学的理论框架下展开,其研究重心集中在话题链的篇章组织与衔接模式上,比如Chu (1998) [25] 、屈承熹(2006) [21] 、W. Li (2004) [23] 、彭宣维(2001, 2005) [12] [13] 等。在形式语言学框架下研究汉语话题链的内部结构与生成机制的研究相对较少,除了Shi (1989, 1992, 2000) [2] [7] [8] 将话题链作为句法范畴进行研究之外,极少有学者采用形式化的手段去揭示汉语话题链的句法构造及推导机制。

综上所述,学界目前对汉语话题链的界定观点不一,多采用功能语言学的视角研究汉语话题链的回指机制、语篇组织与衔接功能,较少关注话题链的句法构造与生成机制。此外,部分学者认为话题链中的链话题可以是无定的(如Shi 1989;W. Li 2004) [7] [23] ,这与“话题有定”相矛盾,从而造成话题链的研究与话题研究之间的关联性大大减弱。

3. 话题链的重新界定及句法地位

3.1. 话题链的重新界定及结构类型

学界对汉语话题链界定的分歧主要集中于显性话题出现的位置、链话题是否必须有定、是否存在子话题链等方面。我们认为,既然话题链中的链话题是各小句所共享的话题成分,其应当具有话题成分的一般性特征。因此,话题链中的链话题应当位于全句句首获得语义上的凸显。在生成语法的理论框架中,话题成分是作为话题投射Topic P的标识语成分出现在句首位置的。因此,零形式位于句首的情况应当予以排除,比如下例就不属于我们所讨论的话题链范畴:

(6) Øi打开窗户,他i深深地吸了一口气。

在上例中,零形式位于句首,与其后的人称代词“他”在语义上同指。我们认为,“打开窗户”和“他深深地吸了一口气”的句法地位不同:前者为从句,为其后的主句提供事件发生的场景。在句法上,诸如(6)的句子可以被分析为控制句(control clause),位于句首的零形式受到主语“他”的控制,二者在语义上同指。此外,按照一般规律,话题应当是有定的,“有定性”应当是链话题的特征之一。因此,由存现句引出无定名词性成分的情况也应该排除在话题链的范畴之外,比如以下例句:

(7) 学校后面有一家工厂i,Øi常常在夜里用卡车运货。

(8) 门外站着一个人i,Øi听到动静后离开了。

以上两例中的无定名词“一家工厂”和“一个人”均由存现句引入,并与其后的零形式同指。我们同样认为,存现句与包含零形式的小句拥有不同的句法地位:存现句为主句,包含零形式的小句可以视为定语从句修饰其前面的无定名词。如果将零形式换为显性的名词短语,则该名词短语一定是有定的,而不能是无定的:

(9) a. 学校后面有一家工厂,这家工厂常常在夜里用卡车运货。

b. *学校后面有一家工厂,一家工厂常常在夜里用卡车运货。

(10) a. 门外站着一个人,这个人听到动静后离开了。

b. *门外站着一个人,一个人听到动静后离开了。

此外,屈承熹(2003) [26] 指出,在诸如(7)和(8)的例句中,无定名词不是话题,真正充当话题成分的是其后的零形式。因此,我们将(7)和(8)分析为定语从句结构,同样不属于我们所讨论的话题链范畴。

在我们所讨论的话题链中,话题链中的链话题是一有定的名词词组,其出现在句首,与其后出现的零形式在语义上同指。在一个完整的话题链内部,可能存在子话题链(屈承熹2006) [21] ,比如:

(11) 这个女孩i,Øi眼睛j啊很大,Øj很漂亮,Øi耳朵h却很小,Øh很难看。(孙坤2014:58;2015:75) [19] [20]

上例包含三个话题链:“这个女孩i……Øi……Øi……”为主话题链,“眼睛j……Øj……”和“耳朵h……Øh……”为子话题链。这种分析比非完全同指零形式(孙坤2014;2015) [19] [20] 的分析方法更为简便。我们把话题链的线性结构用符号简单表示如下:

(12) TOPICi……Øi……Øi……Øi……

其中,TOPIC为链话题,其位于句首,是一有定的名词性成分。我们可以根据链话题和零形式所占据的句法位置将汉语话题链进行进一步分类,请看以下例句:

(13) a. 故乡i人杰地灵,Øi环境优美,Øi景色宜人。

b. 张三i打开冰箱,Øi拿出饮料,Øi喝了起来。

c. 这本书i张三读过Øi,李四读过Øi,王五也读过Øi。

d. 这本书i内容详实,Øi逻辑清晰,我读了Øi好几遍。

e. 这本书i十分珍贵,Øi具有较高的学术价值,我收藏了Øi。

f. 张三i身体强壮,Øi打球受伤后,Øi很快就恢复了。

(13)a中的链话题“故乡”及其零形式与所在分句中的主语形成双名词结构,在各分句中均占据话题位置[spec, Topic]。(13)b中的链话题“张三”及其零形式在各分句中均占据主语位置[spec, TP]。(13)c中的链话题“这本书”及其零形式在各分句中均占据宾语位置。这三句的共同特征是,链话题在个分句中的句法位置相同。(13)d、(13)e和(13)f中的链话题在各分句中占据的句法位置不同:(13)d中的链话题“这本书”在前两个分句中占据话题位置,在第三个分句中占据宾语位置。而(13)e中的链话题“这本书”在前两个分句中占据主语位置,而在第三个分句中占据宾语位置。(13)f中的链话题“张三”在第一个分句中占据话题位置,在第二个和第三个分句中占据主语位置。因此,我们将汉语话题链分为平行性话题链(parallel topic chain)和非平行性话题链(non-parallel topic chain)两类,前者的链话题成分在各分句中占据相同的句法位置,后者的链话题在各分句中占据不同的句法位置。平行性话题链中的链话题可能及其零形式可能在各分句中占据话题、主语和宾语位置,而非平行性话题链及其零形式在整个话题链结构中可能同时占据话题和主语位置、话题和宾语位置、主语和宾语位置。

3.2. 话题链的句法地位

尽可能使用国际标准单位(公制),如厘米、千克、秒,在特殊情况下可以使用英制单位,如“3.5英寸”在我们所定义的话题链中,句首链话题及其后的零形式占据多个句法位置,这些句法位置可能相同,也可能不同。也就是说,各分句的共享话题作为链话题显性地出现在句首,同时其在整个话题链中拥有多个句法位置,并作为句法成分受到其所在分句的支配。在汉语话题链中,位于句首的链话题在本质上受到多个评述小句的共同支配,在句法上呈现出“多重支配”(multi-dominance)的模式。因此,汉语话题链在句法上属于多重支配性结构(multi-dominant construction)。多重支配结构是一种普遍的语言现象,在不同的语言中具有不同的表现形式,比如英语中的右向节点提升结构(right node raising construction):

(14) a. Joss wroteØi, Mary was reviewing Øi, and Paul wanted to read a paper about semioticsi. (Sabbagh 2014: 26) [27]

b. Josh was looking for Øi, Maria was waiting in Øi, and reporters were trying to find Joss’s officei. (Sabbagh 2007: 376) [28]

在上例中,名词短语“a paper about semiotics”和“Joss’s office”及其零形式均占据宾语位置,受到三个小句的共同支配。和英语中的右向节点提升情况类似,汉语话题链中的链话题同时受到不同评述小句的共同支配。在句法上,多重支配结构被定义为一个单一的节点同时拥有两个母亲节点(mother node),如图1所示(Citko 2011: 1) [29] :

Figure 1. Multi-dominant construction model

图1. 多重支配结构模式图

在上图所示的两个结构中,节点γ同时拥有K和L两个母亲节点,也就是说,节点γ受到节点K和L的共同支配,节点K和L共享节点γ。在左边的结构中,节点K和L水平共享(horizontal sharing)节点γ,而在右边的结构中,节点L和K垂直共享(vertical sharing)节点γ (Gračanin-Yuksek 2007) [30] 。在实际情况中,一个单一的节点完全可以拥有三个或者更多的母亲节点,从而形成更为复杂的多重支配性结构。在汉语的话题链结构中,链话题可以被多个评述小句所共同支配,从而形成较为复杂的多重支配性结构。

4. 多重支配句法的操作机制及条件限制

4.1. 外部合并、内部合并及平行合并

多重支配性结构主要通过外部合并(external merge)、内部合并(internal merge)和平行合并(parallel merge)生成。Chomsky (2004)区分了外部合并与内部合并,并将外部合并定义为一种把两个节点合二为一的对称性操作 [31] 。内部合并是指经历移位的句法实体再次合并至一个新的句法位置,这两种合并操作如图2所示:

Figure 2. Operations of external and internal merge

图2. 外部合并和内部合并操作示意图

平行合并这一概念由Citko (2000, 2005) [32] [33] 提出,其兼有内部合并和外部合并的特征。平行合并的操作方式是:A节点首先与B节点进行外部合并,然后B节点与C节点平行合并。平行合并生成一种多重支配性结构部,结构中的母亲节点A和C之间不存在支配关系,如图3所示:

Figure 3. Operation of parallel merge

图3. 平行合并操作示意图

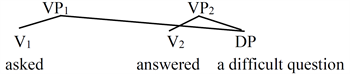

平行合并为多重支配性结构提供了结构表征方面的技术支撑,并且具有较大的理论优势。比如在下面的例句中,动词“asked”和“answered”共同支配名词短语“a difficult question”,其句法结构如图4所示:

(15) The judge asked and the defendant answered a difficult question. (Citko and Gračanin-Yuksek: 2021: 20) [34]

Figure 4. Multi-dominant construction of DP

图4. 名词短语的多重支配结构图

在上句中,动词短语VP1和VP2共享宾语“a difficult question”。二者属于不同的TP小句,在更高的句法层级上由并列投射&P所连接。由于VP1和VP2分属不同的句法投射,二者之间不存在直接的成分统指及句法支配关系,很难通过简单的移位手段去揭示这两个动词短语与DP短语之间的关系。此外,由于名词短语“a difficult question”受到动词“asked”和“answered”的共同支配,该名词短语将同时获得由这两个动词所指派的题元角色,这与经典的题元准则(θ-criterion)的精神相违背。和传统的理论模型有所不同(Nunes & Uriagereka 2000;Collins 2002;Nunes 2004;Stroik 2009;Jayaseelan 2017等) [35] [36] [37] [38] [39] ,多重支配句法的工作空间(workspace)允许多个不同的句法推导式(derivation)同时运算,而当工作空间中的句法集合(setW)较之前一运算阶段有所增加时,新的句法推导式就会进入工作空间进行独立运算(Citko & Gračanin-Yuksek 2021: 15) [34] 。平行合并的实施能够造成工作空间中的句法集合数量的增加,从而导致多个句法推导式的形成。比如在图4所示的结构中,动词短语VP2所形成的句法集合为{V2, DP},由于V1不在VP2的最大投射之内,而是通过平行合并的方式与DP进行合并,所形成的句法集合为{{V1, DP}, {V2, DP}}。在这一运算阶段,工作空间中的句法集合较之前一阶段增加了一个,因此VP1和VP2分属不同的句法推导式。由于DP与V1和V2的合并运算在不同的句法推导式中独立进行,DP短语可以在不同的句法推导式中分别获得语义角色,这一过程并不违反题元准则。

4.2. 二元限制、句法位置和结构类并

合并操作的二元限制条件(binarity constraint)是生成语法一贯秉持的句法限制原则,在句法表征方面表现为双分枝型的句法结构,在句法操作方面则体现为句法实体的两两合并。在最简方案的新近发展中,生成语法学家对句法操作的二元限制条件进行了更为深刻的挖掘,将句法运算的二元性归结为对合并操作所涉及的句法位置(syntactic position)的限制,具体内容如下:

(16) 在同一个句法推导式中,一次合并操作不能涉及两个以上的句法位置,经历合并运算的句法实体的句法位置需要与探针(probe)的搜寻路径(search path)相重合。(Citko & Gračanin-Yuksek 2021: 55) [34]

句法位置通过句法实体的根部节点到其姊妹节点所组成的路径(path)表示,搜寻路径则由探针的姊妹节点至句法实体所组成的路径表示,请看以下多重支配性结构:

Figure 5. Constraints in multi-dominant construction operation

图5. 多重支配句法中的操作限制

在上图中,Z为探针。句法实体C经历了三种合并操作:外部合并(与句法实体B),平行合并(与句法实体A)和平行合并(与句法实体Y)。其中,C的外部合并涉及B和C两个句法位置,遵循合并操作的二元限制原则;C的平行合并发生在两个独立的推导式中,分别涉及B和C、B和A两个句法位置,同样遵循合并操作的二元限制原则。C与Y的内部合并涉及四个句法位置,详细表示如下:

(17) a. C位置(B的姊妹节位置),用路径节点表示为

。

b. C位置(A的姊妹节位置),用路径节点表示为

。

c. C位置(Y的姊妹节位置),用路径节点表示为

。

d. Y位置,用路径节点表示为

。

Z作为探针,与其目标(goal) C构成一致关系。探针Z的搜寻路径表示为

和

。由于经历内部合并的C位置(即Y的姊妹节位置)的路径节点为

,该路径节点与探针Z的搜寻路径没有任何重合,该位置并不被句法运算所涉及。而另外两个C位置

和

与探针Z的搜寻路径存在重合的节点,这两个C位置被句法运算所涉及。这样,经历外部合并、平行合并和内部合并的句法实体C仍然涉及三个句法位置:

(18) a. C位置(B的姊妹节位置),用路径节点表示为

。

b. C位置(A的姊妹节位置),用路径节点表示为

。

c. Y位置用路径节点表示为

。

根据合并操作的二元限制条件,图5中的合并操作不合语法。Citko & Gračanin-Yuksek (2021) [34] 指出,如果(18)中的两个C位置拥有相同的直接句法环境(immediate syntactic environment),这两个C位置将会产生结构类并(structural syncretism),运算系统会将其视为同一个句法位置。直接句法环境是指用来表示某一句法位置的路径节点中的最后两个节点。也就是说,如果表示两个句法位置的路径节点共享最后两个节点,这两个句法位置将被视为一个句法位置。在(18)中,C位置(B的姊妹节位置)的路径节点为

,C位置(A的姊妹节位置)的路径节点为

,如果

=

,那么这两个位置会发生结构类并,被运算系统视为同一句法位置。在这种情况下,经历外部合并、平行合并和内部合并的句法实体C仅仅涉及两个句法位置,即C位置和Y位置,符合合并操作的二元限制原则。

4.3. 多重支配结构的线性化机制

Citko (2011: 11) [29] 指出,在涉及内部合并的操作的多重支配性结构中,当受到多重支配的句法实体进行内部合并操作之后,运算系统再进行线性化操作。线性化操作的理论基础是“线性对应定理”(linear correspondence axiom, LCA),内容如下:

(19) a. d (A)是终端节点的线性语序。

b. 假设X和Y为非终端节点,x和y为终端节点,如果x非对称性成分统制y,那么x居前于y。(Kayne 1994: 6) [40]

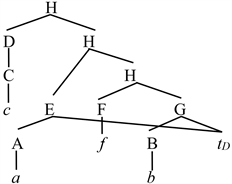

其中,非对称性成分统制(asymmetrically c-command)是指,x成分统制y,并且y不成分统制x。涉及内部合并、外部合并和平行合并的多重支配性结构的线性化过程如图6所示:

Figure 6. Linear model of multi-dominant construction involving internal merge

图6. 涉及内部合并的多重支配结构的线性化模型

在上图中,D与B进行外部合并,并与A进行平行合并。随后,D经内部合并提升移位至H的标识语位置,在原位上留下语迹tD。终端节点a、b、c、f呈现出以下结构关系:c非对称性成分统制a、f和b,a非对称性成分统制f和b,f非对称性成分统制b,这一结构关系可以表示为:

(20) d. (A) = {<c, a>, <c, f>, <c, b>, <a, f>, <a, b>, <f, b>}

根据线性对应定理(LCA),图6所示的多重支配结构中的终端节点的线性语序可以从左至右依次表示为c > a > f > b。

5. 汉语话题链的生成机制

5.1. 关涉性(Aboutness)与汉语话题链的句法表征

我们将话题链的线性结构表示为“TOPICi……Øi……Øi……Øi……”,并根据链话题后零形式所占据的句法位置将其分为平行性话题链和非平行性话题链。就语义关系来看,话题链结构中的各评述小句和句首链话题之间存在关涉性关系(Shi 1989),也就是说,话题链中的各个评述小句均围绕着链话题进行描述与评价,链话题是各个评述小句之间结构维系的隐性桥梁,比如:

(21) 故乡人杰地灵,环境优美,景色宜人。

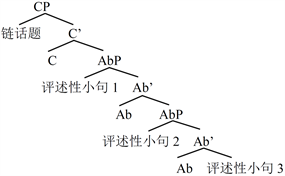

Figure 7. Structure of Chinese topic chains

图7. 汉语话题链结构示意图

“故乡”是整个话题链的链话题,其后三个的评述小句“人杰地灵”、“环境优美”和“景色宜人”均是对链话题的评述。这三个评述小句与句首链话题之间存在关涉性关系,并通过关涉性构建话题链结构。因此我们假设,汉语话题链是一个CP结构,链话题位于CP的标识语位置。话题链中的评述性小句通过关涉性投射Ab (outness) P连接,诸如(21)中的话题链的结构形式如图7所示。

链话题位于CP投射的标识语位置,关涉性投射位于CP投射的补语位置。三个评述小句分别位于AbP投射的标识语位置和补语位置。关涉性投射AbP可以根据需要进行多重套嵌,从而为更多的评述小句提供结构位置。就评述性小句的句法地位而言,我们假设其同样为CP投射。这是因为C投射可以为不同的评述性小句提供足够的句法位置,为结构类并提供结构上的可能性。比如:

(21) 这本书iØi内容详实,Øi逻辑清晰,我读了Øi好几遍。

本句包含三个评述性小句,链话题为“这本书”。链话题在前两个评述性小句中占据话题位置,在第三个评述性小句中占据宾语位置,其句法结构可以简要表示如下:

(23) a. [CP Øi[TP内容[AP 详实]]]

b. [CP Øi[TP 逻辑 [AP 清晰]]]

c. [CP [TP 我 [VP 看了Øi好几遍]]]

可以看出,与句首链话题同指的零形式在前两个小句中占据CP的标识语位置,即[spec, CP],而在第三个评述性小句中占据动词宾语位置,该句中CP标识语的位置为空。第三个评述性小句中的零形式可以提升移位至CP的标识语位置[spec, CP],从而与其他两个评述性小句中的[spec, CP]位置产生结构类并,被运算系统视为同一句法位置,以便在随后的运算操作中遵循合并的二元性限制条件。结构类并为后续句法操作提供了结构上的保障,并具有跨语言的实际语料作为支撑,在下列例句中,只有从平行的句法位置进上行的抽取操作才合乎语法,比如:

(24) a. I know a man whoi Bill saw ti and Mary liked ti.

b. *I know a man whoi Bill saw ti and ti liked Mary. (Williams 1978: 34) [41]

在(24)a中,疑问代词“who”从平行的句法位置(宾语位置)抽取出来,结构合法。而在(24)b中,“who”分别从两个并列小句的宾语和主语位置抽取出来,导致结构不合法。相似的语言现象同样发生在波兰语、克罗地亚语等语言中。平行的句法位置拥有相同的直接句法环境,为结构类并提供了基础,保障了句法运算的合法性。

5.2. 汉语话题链的推导机制及线性化过程

Figure 8. Generation of parallel topic chain

图8. 平行性话题链生成示意图

我们以(25)和(26)为例,分别探索汉语平行性话题链和非平行性话题链的推导过程。(25)为平行性话题链结构,(26)为非平行性话题链结构。

(25) 这本书张三读过,李四读过,王五也读过。

(26) 这本书内容详实,逻辑清晰,我读了好几遍。

我们假设句法运算在工作空间中进行(Chomsky 1995;Zwart 2009;Collins and Stabler 2016等) [42] [43] [44] ,句法实体从词汇序列中通过合并的方式进入句法推导。(25)的推导过程如图8所示。

整个话题链结构是一个CP投射,各个评述性小句均为CP投射,通过关涉性投射AbP进行结构连接,DP短语“这本书”分别与三个评述性小句中的动词“读过”进行平行合并(如图中的虚线所示)。由于平行合并在独立的推导式中进行运算,DP短语“这本书”分别在不同的推导式中获得语义角色。在与三个评述性小句进行平行合并之后,DP短语“这本书”内部合并至主句CP0的标识语位置,成为整个话题链结构的链话题。内部合并的动因在于核查C0所携带的话题特征[+ top],位于原位的语迹被运算系统删略。DP短语“这本书”的内部合并涉及以下句法位置:

(27) a. 主句CP0的标识语位置,用路径节点表示为

0, C

0’>。

b. 主句C0’位置,用路径节点表示为

0, DP>。

c. 评述性小句CP1、CP2和CP3的宾语位置。

由于各评述性小句的宾语位置的直接句法环境均为

,这三个句法位置发生结构类并,被运算系统视为同一句法位置。而DP进行内部合并的句法位置

0, C

0’>与探针C

0的搜寻路径之间没有重合的节点,该位置不被运算系统所涉及。因此,DP的内部合并操作仅涉及主句C

0’位置和类并位置,符合合并操作的二元限制原则。

在结构上,图7中的终端节点从左到右呈现出非对称性成分的关系,根据线性对应定理,图7中的终端节点被线性化为“这本书这本书张三读过,李四读过,王五也读过”。

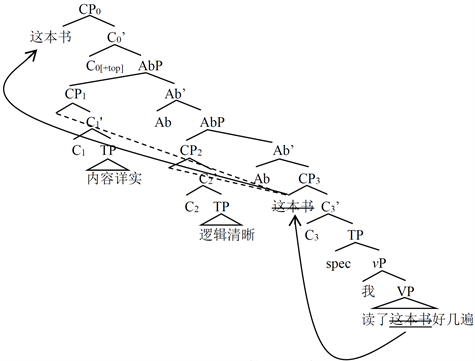

非平行性话题链结构(26)的推导过程如图9所示:

Figure 9. Generation of non-parallel topic chain

图9. 非平行性话题链生成示意图

非平行性话题链的生成过程略显复杂。和平行性话题链一样,(26)中的评述性小句(CP)通过关涉性投射构建句法结构,DP短语“这本书”首先与第三个评述性小句中的动词合并生成动词短语“读了这本书好几遍”,随后,该DP短语经过内部合并提升移位至CP3的标识语位置。在这一位置,DP短语“这本书”与前两个评述性小句的C’成分进行平行合并,并从该位置通过内部合并提升移位至主句CP0的标识语位置,核查C0所携带的[+top]特征,进而成为整个话题链结构的链话题,位于原位的DP拷贝被系统删略。在DP“这本书”与C0’的内部合并操作涉及以下句法位置:

(28) a. 主句CP0的标识语位置,用路径节点表示为

0, C

0’>。

b. 主句C0’位置,用路径节点表示为

0, DP>。

c. 评述性小句CP1、CP2和CP3的标识语位置。

由于评述性小句的标识语位置的直接句法环境均为

,这三个句法位置发生结构类并,被运算系统视为同一句法位置。CP的标识语位置是DP进行内部合并的位置,该位置与探针C

0的搜寻路径不相重合,因此不被合并运算所涉及。DP的内部合并操作同样涉及两个句法位置:主句C

0’位置和发生结构类并的句法位置,同样符合合并操作的二元限制原则。

和平行性话题链的情况相似,图8中的终端节点从左至右依次呈现出非对称性成分统制的结构关系,根据线性对应定理,图8中的终端节点被线性化为“这本书,内容详实,逻辑清晰,我读了好几遍”。

6. 结语

本文明确了汉语话题链的多重支配性句法属性,并对其表层结构形式及生成机制进行了形式化的描写与表征。根据链话题在评述性小句中所占据的句法位置,可将话题链分为平行性话题链和非平行性话题链。平行性话题链的链话题在进行外部合并和内部合并之后,直接内部合并至主句CP的标识语位置,从而显性地出现在话题链的首位。非平行性话题链的链话题首先移位至能够发生结构类并的句法位置,然后在通过平行合并和内部合并显性地出现在话题链句首。非对称性成分统制为汉语话题链结构的线性化表达提供了技术基础。句法合并的二元限制条件为汉语话题链的句法结构提供了充分的表征手段,同时保障着句法运算的有序进行。

基金项目

本研究系河南省哲学社会科学规划项目“字本位视角下汉语特点研究”(项目编号:2020BYY002)和教育部人文社会科学研究青年基金项目“汉语框式介词的生成语法研究”(20YJC740055)的阶段性成果。