1. 引言

医学心理学(medical psychology)是研究心理因素在人体健康和疾病及其相互转化过程所起作用的规律,探讨心理因素在维护健康和致病方面的作用,并研究在医学中医护人员与患者认知行为特点的学科。它是医学与心理学相结合的新型交叉学科,旨在教会学生从“生物–心理–社会”多角度看待个体,从整体上把握人,树立身心统一的观点(杨阳,2020)。随着线上线下混合式教学模式的发展和医学生创新型人才培养理念的提出,医学心理学的课程教学面临着深度学习的需求。如何运用网络学习平台将课堂延伸到虚拟网络空间,如何在传统课堂教学的基础上建设在线课程,如何结合网络教学平台的教学资源并利用先进的教学工具进行在线教学,如何提供学生丰富学习资源并优化学生对知识的掌握和应用,成为深度学习的主要问题。深度学习是在教师的引领下,学生掌握学科的核心知识,以积极的态度全身心地投入到学习中,并将知识合理地运用于实践(郭华,2019;郭华,2020)。

三年疫情,在线教与学的实践大大加速了互联网和教育技术在我国教育领域的应用进程(邬大光,李文,2020)。在线教学作为基于网络媒介的教学活动,其网络媒介具有“交互性”、“开放性”、资源丰富、存储廉价、信息发布快捷等特征。改革传统的教与学形态、推动课堂革命和实现高等教育变轨超车,离不开在线课程的力量(杨晓宏等,2019)。依托网络学习平台进行在线课程建设可以满足持续化、长期化、规范化的教学资源建设需求,凝练在线教与学的经验和教训,进一步落实教学目标(冯大建,迟宝东,刘子琦,2014)。因此,2020年~2022年,课题组针对高职高专医学生,将线下的医学心理学课程从课程内容、教学资源、教学手段、学生学习等方面进行了重构,改变传统的教与学形态、丰富教学形式与资源,利用超星学习通平台建设在线课程《医学心理与生活》,与线下课堂教学并行,并通过运行情况不断反思优化,提高在线课程的教学质量,探索学生深度学习的情况。

2. 在线课程建设过程

2.1. 教学内容

在线课程《医学心理与生活》的教学内容包含基础理论知识和生活中的心理学两个模块,坚持理论与实际的结合与统一,帮助学生从理论知识与生活实际的结合中理解和掌握知识,培养学生运用知识解决实际问题的能力。其中,基础理论知识包含医学心理学的基本理论、基本知识和基本技术,例如感知觉、记忆和心理障碍的诊断技术等;生活中的心理学主要涉及本领域的研究热点和典型案例,例如大学生的认知发展旅程、侦测谎言和导致抑郁症的原因等。

2.2. 教学方法

2.2.1. 教学平台

在线课程的学习过程由于缺少教师的组织与引导,大部分学习行为都是通过学生与平台之间的“人机对话”来完成。一个界面清晰、导航智能、运行流畅的在线学习平台,能打造一种“此时无师胜有师”的良好虚拟学习氛围(杨永林,2019)。目前高校在线课程的平台使用情况中,超星学习通平台的平均使用率为32.98%,使用率较高(黄文祥,李亚东,张喜生,2020)。同时,它作为面向智能手机、平板电脑等移动终端,基于微服务架构打造的课程学习、知识传播与管理的移动学习专业平台,具备丰富的教与学的功能。因此,本课程利用超星学习通平台,创建“多形态颗粒资源”,如虚拟仿真实验、二维动画、教学视频等教学资源,为学生建立开放的网络学习空间。教师可通过课前课程资源上传、上课签到、课中随堂测试、组建学习小组、课后作业发布、作业批改等功能实施教学。学生可通过教学平台实施课程资源检索、课程学习、作业提交、提问讨论等学习行为。

2.2.2. 教学资源

本课程的教学资源主要包括数据库资源和应用支持平台,满足学生课内知识学习、课外兴趣拓展、课后应用实践的需要。其中,资源库平台包括精神卫生医疗资源、医学专业资源、课程资源、素材资源、特色资源共5个大型数据库,应用支持平台包括在线学习系统、虚拟仿真实验系统、在线交流管理系统、信息发布管理系统。

2.2.3. 教学设计与评价

本课程作为线上线下混合式教学模式中线上的一环,为学生提供预习和拓展的资源、应用和互动的平台,也为教师提供课前了解学情、课后答疑解惑、综合评价教学的途径。教学设计遵循“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的建构逻辑,纵向设计10个知识组块,14个“生活中的心理学”、7个行为实验;横向覆盖形成虚拟仿真实验、微课堂、学生科普视频等颗粒化的师生共建共享教学资源库,实现课程体系、教学内容与信息化技术的纵横有机融合。

课前学生通过在线课程预习章节教学视频,完成对应习题或问卷调查;线下课堂上教师检测预习情况,根据学生掌握情况和存在的问题,确定授课重点、因材施教。线下课堂教学主要采用课堂讨论、PBL教学、角色扮演、心理健康讲座等形式进行,还包括大量的实训教学,过程中也会根据教学需要借助在线课程平台的作业发布、问答讨论等功能,充分发挥学生的主观能动性、调动课堂气氛、增加师生互动;课后学生通过在线课程平台完成课后作业、参与互动讨论、拓展课外知识等。

在成绩考核上,在线课程学习实践“平等交流、自主学习、激励为主、正向评价”的原则,通过网络教学环境与教学模式的结合,使学生在有引导的情况下“自觉”地调整自己的学习状态(冯大建,迟宝东,刘子琦,2014)。在线课程满分100分,考核的内容包括40%的课程音视频 + 10%章节测验 + 10%章节学习次数 + 10%作业 + 10%讨论 + 20%考试,线上课程的成绩又按照分数分为5个等级,分别为:90~100分为优秀、80~89分为良好、70~79分为较好、60~69分为合格、低于60分为不合格。最终取实得成绩的40%,与60%的线下课堂教学成绩一同构成学生医学心理学课程总成绩。

2.2.4. 教学过程管理

因为线上课程音视频的交互水平欠佳,容易导致教学时空分离的消极体验,而互动又正是影响学生课堂体验和学业投入最重要的因素(陈武元,贾文军,2020),因此在线课程运用学习通平台、通过考核要求、教师引导等方式组织丰富的师生互动,提高教学的管理和组织水平,增强课程吸引力和学生的参与度,同时也保留了教学数据(沈震,2020)。本课程通过教师线下督促与平台线上设置,帮助学生明确在线学习行为规范。对学习行为的数据追踪反馈,也利于教学交互与在线学习监督机制的建立(王思遥,2021)。在学生学习维度上,针对在线学习轨迹进行数据采集、追踪和分析,督促学生学习并为学生提供学习行为预测与个性化学习指导;在教师教学维度层面,要求教师熟练呈现科学的教学信息、关注学生学习情况、及时答疑解惑,这也利于增强学生积极的学习体验(项聪,陈小平,卢开聪,2021);另外,在线课程也针对在线教学轨迹进行数据采集、追踪和分析,为教师改革教学方法和方案提供依据。

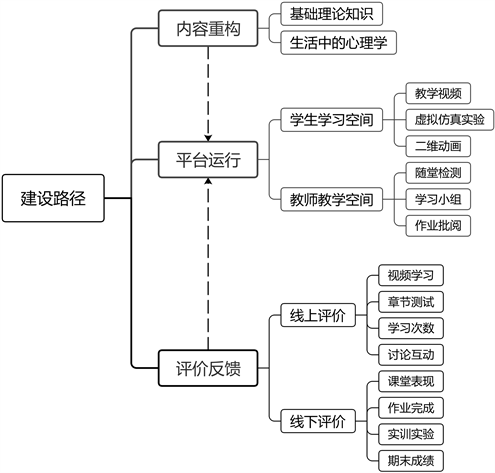

2.3. 建设路径

在线课程建设首先对教学内容进行重构,再通过教学平台将多元教学资源整合运行,利用线上线下双线评价策略进行反馈。具体建设路径见图1。

Figure 1. Construction path of online courses

图1. 在线课程建设路径

3. 运行情况与优化反思

3.1. 运行情况

《医学心理与生活》在线课程于2020~2021学年的春季学期在重庆市某高等专科院校开课,至今已连续运行4个学期,共服务了包括临床医学、口腔医学、预防医学和医学美容技术等专业的55个教学班级,课程运行平稳、有序。开课以来共计2654人选课,学习页面总访问次数近60万次,人均200余次。课程及格率为96.87%,优秀率为39.15%,整体学习效果较好。学习过程中,师生互动、生生互动情况较为良好,学生发表讨论与回复讨论的次数约为每学期50次,其中89.17%为通过回复他人发言参与讨论,10.83%则为通过发表问题参与讨论。见表1。

Table 1. The operation of online courses

表1. 在线课程运行情况

通过不断的优化与改进,本门在线课程于2022年获得重庆市教委精品在线开放课程认定。在线课程运行以来,学生对课程的满意度超过90%,评价积极。见图2。

3.2. 优化反思

3.2.1. 提高教学交互水平

教学交互是必不可少的教学环节,也是影响教学质量的重要因素。尽管在线课程将参与讨论作为成绩考核的一部分,要求学生与任课教师积极参与线上讨论,但总体上师生之间、生生之间讨论互动的主动性较差,总讨论数中回复他人发言的次数远远多于主动发起主题讨论的次数。这反映了现行的教学过程的交互水平欠佳、时空分离的缺陷较为明显;学生主动投入学习的水平不高,深度学习不够充分。在生生交互方面,可通过后台设置将互动讨论部分的考核要求具体化、合理安排学生活动,引导学生主动发起讨论,提高交互质量,加强深度学习。师生交互方面,教师积极参与其中,为学生答疑、及时反馈也是加强师生交互的重要方式。内容交互方面,未来需通过增强在线平台学习界面和功能的互动性、安排循序渐进的阶段性学习目标、在教学材料中增设丰富的互动任务,例如在课程音视频中嵌入式问题对话框,促进学生在获取新知识的同时完成有意义的学习交互,弥补网络教学带来的时空分离缺陷(孙田琳子,2021),提升学习效果(Zhang, Zhou, & Briggs, 2006)。

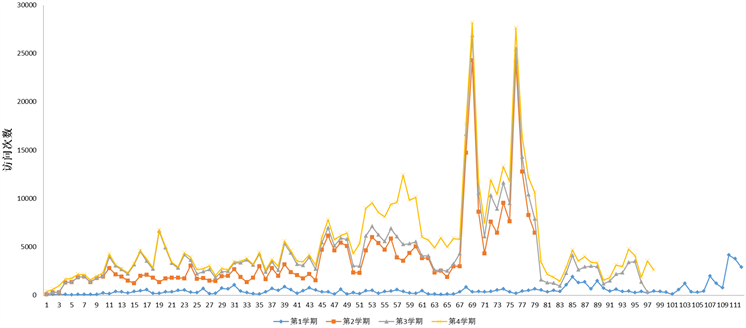

3.2.2. 优化教学内容

在混合式教学的模式下,学生被要求在有限的时间内兼顾多门线上线下课程的学习,而在线课程又需要学生投入较多时间和精力(Means et al., 2013),学生学习任务多而重,学习体验与投入的积极性欠佳。本门在线课程运行期间,学生访问学习页面的时间更多分布在16:00~24:00时段,该时段学生的学习页面访问次数占全天学习页面总访问次数的48.68%。其中20:00~24:00是学生访问学习页面次数最多的时段,同时也不乏在凌晨访问学习页面的学生,0:00~8:00时段的学习页面访问次数占全天访问次数的9.16%。另外,学生在学期开课到结课期间,日学习页面访问次数的变化曲线在一定程度上反映学生的学习行为更多集中在后半学期。见图3。

Figure 3. Curve of the number of daily visits to learning pages

图3. 学习页面日访问次数曲线

这可能与学生学习习惯、白天课程任务繁重、学习时间紧张等因素有关,提示应在教学过程和考核评价中加强对学生规律学习的督促和要求;未来在优化更新教学内容的同时,也可根据教学内容的逻辑性对知识点进行合理分割,帮助学生进行碎片化学习,提高学生安排学习时间的灵活性、复习重点内容的针对性和对知识的吸收率,改善学生的学习体验,增强投入学习的积极性。

3.2.3. 丰富教学评价方式

本门在线课程将线上的教学音视频、学习次数、章节测试与作业、讨论互动、期末考试一同纳入考核范围,综合学习完成度、学习投入、互动探索、知识点掌握情况进行教学效果评价,具有一定的科学性,但较为单一。未来可通过增加学生互评和教师评价、优化比例分配等方式提高学习效果评价的科学性,充分调动学习积极性;通过结合学生满意度、教学目标的达成情况、教师投入如参与互动的情况等来评估教学效果,提高教师的投入水平,形成全面的、科学的教学评价体系。

4. 展望

目前,《医学心理与生活》在线课程还需要在交互水平、内容形式和效果评价等方面做进一步的改进与优化。除此之外,还将增加针对典型临床心理案例的心理情景剧、核心知识点的二维动画、后疫情时代的医学心理知识点等资源。

基于教学交互水平的提高、教学内容的优化和教学评价方式的丰富,教师还可以根据医学生的心理发展特点和疫情后的时代背景,设计更多元的互动任务、迭代更新的精神卫生知识、优化更全面的评价方式。让学生在学习的动态过程中,感受到课程的发展和教师的情感投入,这样深度学习的质量才能不断提高。

基金项目

重庆市教委人文社科思政专项课题资助项目(20SKS079),重庆医药高等专科学校人文社科课题资助项目(ygz2022203)。

NOTES

*通讯作者。