1. 引言

青藏高原是全国牧区面积最大的地区,也是全国三大雪灾高发区之一。青藏高原地域辽阔、地势高亢、地形复杂,各地区的气候条件差异很大,雪灾出现的频率与持续时间也有很大的区别 [1] 。西藏是青藏高原的主题,雪灾发生分布主要在藏北一线和南部边缘地区,其中藏北一线主要在藏北中东部和昌都北部,年降雪量在140~200 mm,最大积雪深度为30~40 cm;南部边缘地区,尤其是喜马拉雅山脉南坡,最大积雪深度达30~50 cm,而聂拉木可达100 cm,年降雪量在260 mm以上 [2] [3] [4] 。

暴雪是西藏高原冬春季主要的灾害性天气,尤其是位于喜马拉雅山脉南麓的聂拉木县,受特殊地形地理环境影响,大到暴雪天气几乎年年都有出现 [5] 。从西藏雪灾发生的频率来看,重度雪灾发生频率最高的是西藏南部边缘地区的聂拉木,达43%,平均约2年一遇 [6] 。与国内其他省份不同,西藏冬季暴雪所产生的灾害比汛期强降水所产生的灾害大。而雪灾天气造成的灾害对牧区而言,是影响最广、破坏力最大的气象灾害,容易造成大量家畜死亡,同时给交通带来不便、人民生命财产带来严重威胁、人民生活带来极大困难。因此,本文章利用西藏聂拉木县2006~2015年气象数据,分析聂拉木县大到暴雪天气的形成机制,为今后预报提高思路和着眼点,进而提高预报能力和水平,准确天气监测,及时发布预警,为地方政府防灾减灾提供有力的气象保障服务,减少最大限度降低雪灾带来经济损失。

2. 聂拉木概括

聂拉木——汉语意为“地狱之路”,属于西藏南部边缘地区,日喀则市西南边缘,与尼泊尔王国毗邻,是珠穆朗玛峰国家自然保护区的重要组成部分,地处东经85˚27'~86˚37',北纬27˚55'~29˚08'之间,总面积7863.92平方公里,耕地面积13.3平方公里,草场面积4201平方公里,林地面积727.76平方公里,全县划定5乡2镇,44个行政村。

3. 聂拉木暴雪特征分类

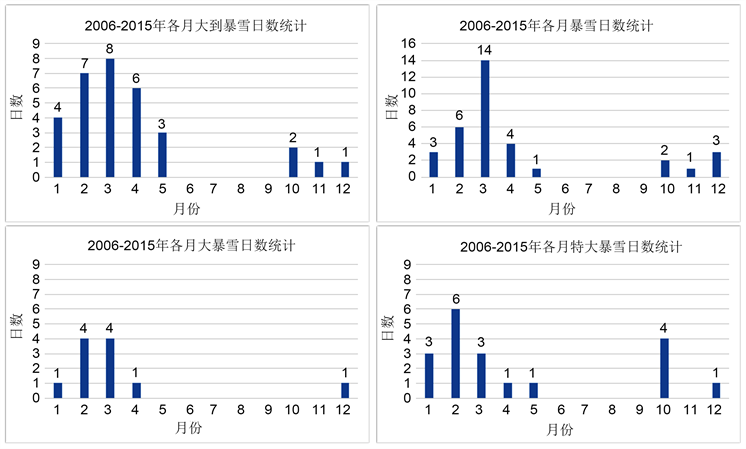

2006~2015年聂拉木县总累计降水量达到6393 mm,其中10月至5月的总降水量3503.1 mm,达55%,占聂拉木主要降水量。图1得知,大到暴雪、暴雪、大暴雪和特大暴雪的总日数达96天,其中“暴雪”量级出现的最多,日数达34天;其次为大到暴雪,日数达32天;特大暴雪日数为19天,大暴雪日数最少,为11天。分别分析聂拉木大到暴雪、暴雪、大暴雪和特大暴雪各量级的月季变化特征发现。近10年来,聂拉木大到暴雪和暴雪集中在10月至次年5月,大暴雪集中在12月至次年4月,而特大暴雪集中在10月份、12月至次年5月。四个量级的暴雪主要集中在冬、春两个季节。从暴雪日数月变化特征来看,大到暴雪和大暴雪两个量级的日数呈双峰型,峰值分别出现在2月和3月;而暴雪和特大暴雪两个量级的日数变化呈单峰型,峰值出现在3月。4个量级的暴雪总体日数最多出现在3月份,月暴雪总日数达29天,其次是2月份,总日数为23天;谷值出现在11月份,近10年来11月份只出现了2天的暴雪天气。

Figure 1. Seasonal variation characteristics of the number of days from heavy snow in Nyalam from 2006 to 2015

图1. 2006~2015年聂拉木大到暴雪日数季节变化特征

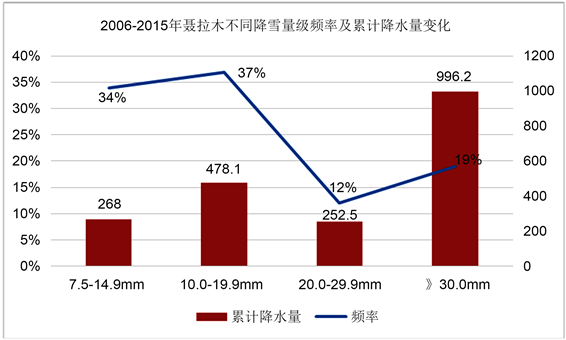

为了了解聂拉木大到暴雪天气的不同降雪量级的发生概率,图2得知,以24小时降水量为划分标准,统计分析了7.5~14.9 mm (大到暴雪)、10.0~19.9 mm (暴雪)、20.0 mm~29.9 mm (大暴雪)、30 mm以上(特大暴雪)量级的降水发生概率和各量级累计降水量的变化特征。从图中可以看出,暴雪(10.0~19.9 mm)发生频率最高达37%,累计降水量达478.1 mm,累计降水量也是次最高,该量级是引发聂拉木县雪灾频次最高、影响最大的一类天气,图中还可以看出特大暴雪(30 mm以上量级)发生频率达19%,且该量级累计降水量约占总累计降水量的50%,说明聂拉木县易发生特大暴雪,且容易造成重大雪灾。

Figure 2. Frequency of different snowfall magnitude and cumulative precipitation change in Nyalam from 2006 to 2015

图2. 2006~2015年聂拉木不同降雪量级频率及累计降水量变化

4. 聂拉木暴雪形成机制

对2006~2015年聂拉木暴雪过程的影响系统进行了统计分析。结果表明,在2006~2015年的72次暴雪过程中,南支槽影响的暴雪过程达69次,占90%,此种影响类型统称为南支槽型;孟加拉湾风暴和南支槽结合引发的暴雪过程有3次;2次发生在10月,1次在5月,冬季后期和春季发生较少,此种影响类型统称为孟加拉湾风暴型,所以本文主要进行南支槽型和孟加拉湾型分析。

4.1. 南支槽型

南支槽在影响聂拉木暴雪天气过程环流形势中起了主要作用。在聂拉木暴雪天气中,稳定强大的南支槽为聂拉木提供水汽来源,尤其副高外围暖湿气流与南支槽配合,为整个南部边缘地区暴雪发生提供丰沛的水汽输送。

通过分析2006~2015年聂拉木暴雪发生时段的高空资料发现,此类天气过程的500环流背景多数为两槽一脊型。南支槽影响的暴雪天气聂拉木一般受偏西南风控制,南支槽的强弱和位置与降雪强度关系密切。经选取2006~2015年聂拉木21次特大暴雪过程分析得出,西太平洋副高的位置、560线位置在高原上偏南的程度、南支槽有无形成低值中心对特大暴雪预报有较好的指示意义。

2013年1月18日至19日暴雪个例分析:

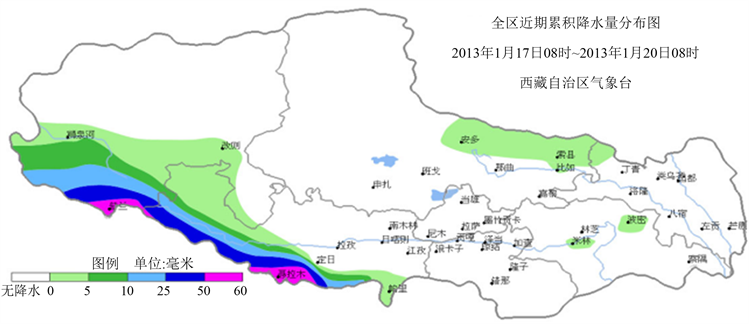

图3得知,2013年1月18日至19日聂拉木一线出现暴雪天气,截止20日08时,过程累积降雪为聂拉木59.7 mm,积雪深度35 cm。

Figure 3. Snow distribution on January 17~20, 2013

图3. 2013年1月17~20日降雪分布图

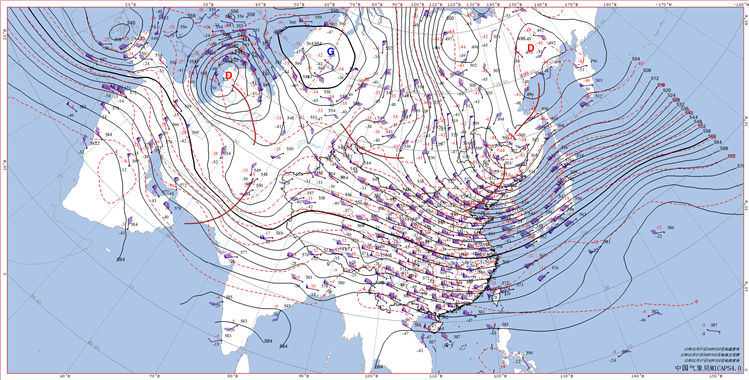

图4(a)得知,1月16日20时北半球亚欧高空500 hPa环流中高纬呈“三槽两脊”,极涡位于新地岛以东,位置偏南,配合有−48˚强冷中心,不断有冷空气沿乌拉尔山东部脊前向南移动,南支槽位于65˚E~60˚E,加深到阿拉伯海上空,西藏高原西部位于槽前脊后,盛行西南气流,从阿拉伯海构成水汽输送带,西太副高脊点在(14˚N, 103˚E)处。图4(b)得知,17日20时中高纬低压槽南端受高原大地形影响,断裂为南北两支槽,北槽北缩东移,引导冷空气上高原,南支槽发展东移,西太平洋副热带高压西伸,高压脊点在(16˚N, 94˚E)处,高原东部弱脊控制,对应有弱的温度脊稳定维持,受暖脊阻挡,南支槽东移缓慢并有强烈发展,槽前西南风速加大,在高原西部冷暖空气堆积,为降水提供了暖湿条件。图4(c)得知,18日20时随着北部低压槽北缩,南支槽速度向高原东移,75˚E附近,温度槽落后高空槽,斜压性明显,槽后冷平流促使槽再一次加深加强,高原东部仍有暖脊阻挡,且高原腹出现暖中心。西太副高东退高压极点在(20˚N, 105˚N)。图4(d)得知,19日20时西太副高南压东退,伊朗高压稍有加强东伸,南支槽明显减弱东移到印度半岛85˚E附近,阿里地区转入槽后西北气流控制,降雪天气结束。

(a) 16日20点500 hpa高度、温度场

(a) 16日20点500 hpa高度、温度场  (b) 17日20点500 hpa高度、温度场

(b) 17日20点500 hpa高度、温度场  (c) 18日20点500 hpa高度、温度场

(c) 18日20点500 hpa高度、温度场  (d) 19日20点500 hpa高度、温度场

(d) 19日20点500 hpa高度、温度场

Figure 4. 500 hpa height field and temperature field from January 16 to 19, 2013

图4. 2013年1月16~19日500 hpa高度场、温度场

此次过程主要影响系统为南支槽,南支槽东移上高原,而西太副高的位置和强度有利于南支槽的加强维持东移影响高原西部,即南支槽为此次聂拉木的暴风雪天气提供了稳定的环流背景。

经统计发现2006~2015年聂拉木特大暴雪过程中共有4次(2013年1月16~19日,2013年2月5日~6日,2015年1月1日~3日、2015年3月1日~4日)与此类500 hPa环流场和系统类似。西太平洋副热带高压的584线的西脊点在印度半岛和阿拉伯海附近上,西伸非常明显,西太平洋副热带高压的强度很强,西太副高中心有592位势米的高压单体,这类环流形式有利于南支槽的发展和维持,降水主要出现在聂拉木以及90˚E以西地区。

2012年2月7~9日聂拉木暴雪天气分析:

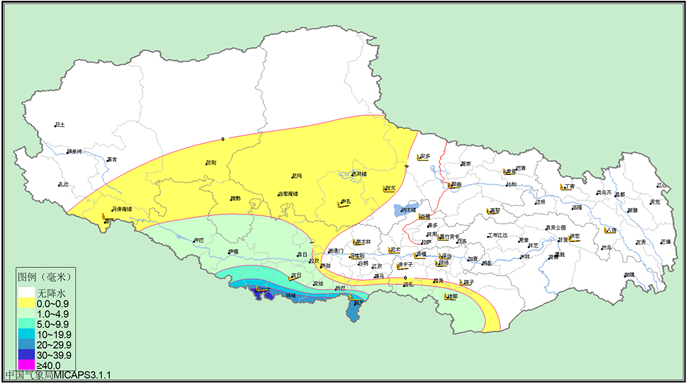

图5得知,2月7日至9日造成聂拉木累计降雪126.5 mm,其中8日聂拉木日降雪量为91.5 mm,截止9日积雪深度分别达61 cm;另外此次降雪过程伴有明显的大范围大风天气,聂拉木最大风速达到38米/秒(13级)。可以说是一次真正意义上的暴风雪天气过程。

Figure 5. Snow distribution on February 7~9, 2012

图5. 2012年2月7~9日降雪分布图

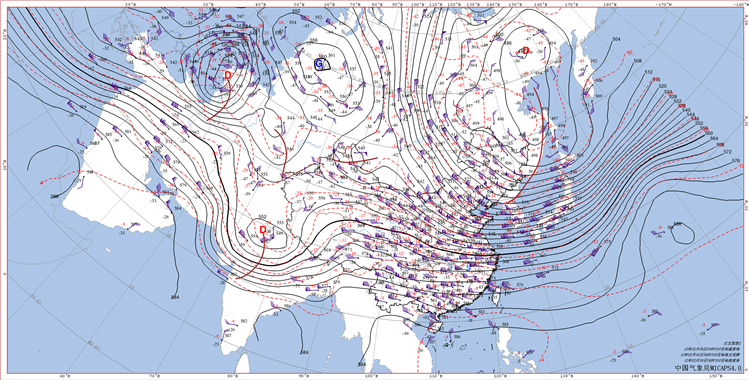

图6得知,2月7日中高纬地区经向度大,乌拉尔山以东西伯利亚地区为高压脊,贝加尔湖至鄂霍茨克海为一宽广的低值区,里海附近有一深厚的低压环流,中心值524位势米,560线位于30˚N。高原西侧70˚E附近有一低压槽。图7得知,2月8日中高纬地区环流调整不大,乌拉尔山以东的高压脊略有减弱,贝加尔湖至鄂霍茨克海低压区略北缩,里海附近的低压中心分裂冷空气削平高原北部的高压脊,高原西侧低压槽加强,形成低值低压环流,中心值达552位势米,560线进一步南压达到20˚N,低压槽逐步移上高原位于阿里地区西部;聂拉木一带大部受西南气流控制。

Figure 6. 500 hPa height field at 08:00 on February 7, 2012

图6. 2012年2月7日08时500 hPa高度场

Figure 7. 500 hPa height field at 08:00 on February 8, 2012

图7. 2012年2月8日08时500 hPa高度场

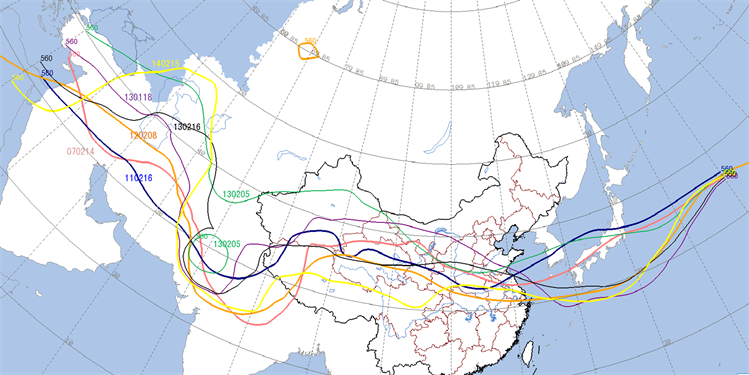

Figure 8. 560 line characteristics of 500 hpa circulation field

图8. 500 hpa环流场560线特征

进一步对2006~2015年21次特大暴雪个例进行分析发现,图8得知,在500 hPa环流图上560线的变化特征对聂拉木暴雪有较好的指示作用,有7次过程560线南压非常明显,560线基本都在20˚N~30˚N附近,同时有低压中心配合时,聂拉木一带往往出现特大暴雪。这7次过程(070214、110216、120208、130118、130205、130216、140215)中6次出现在2月份。如果560线的位置比较偏北,但是西太平洋副热带高压西伸非常明显,而且强度很强时,南支主槽很难移出高原,也可以导致聂拉木一带产生很强的降雪。

通过对这7次环流的对比,找了有指示意义的560做为特征线,可知聂拉木近十年有特大暴雪时560线基本会穿过高原,并且560线位置在高原上偏南的程度和降水强度有一定的关系,一般呈正比。

2006年3月10~11日暴雪个例分析:

2006年3月10~11日聂拉木至帕里一线出现大到暴雪,11日聂拉木24 h降雪量达65.5 mm,积雪深度达21 cm;帕里降雪量为8.3 mm,积雪深度5 cm。

3月9日开始500 hpa环流形势调整,由纬向环流向经向度发展,伊朗高压开始北抬,70˚E附近为低槽区,85˚E以东仍为纬向气流,西太平洋副高西伸北抬加强;图9得知,10日08时,伊朗高压与乌拉尔山东部的脊同位相叠加,东伸加强,巴湖槽加深、加强,印度半岛西部(孟买)附近建立低压中心,中心值572位势米,南支稳定在德里至阿里地区南部一线;11日08时伊朗高压东伸加强,西太副高加强西伸,使得高原西部槽明显加强,低压中心值达到562位势米,并进一步东移,中纬度不断有小槽东移南下补充,西伯利亚宽广的低值区主体南压,使得西太副高减弱南压,系统逐步移除聂拉木一带,降水过程结束。

(a) 10日08点500 hpa高度场

(a) 10日08点500 hpa高度场  (b) 10日20点500 hpa高度场

(b) 10日20点500 hpa高度场  (c) 11日08点500 hpa高度场

(c) 11日08点500 hpa高度场 (d) 11日20点500 hpa高度度场

(d) 11日20点500 hpa高度度场

Figure 9. 500 hpa height field from March 10 to 11, 2006

图9. 2006年3月10~11日500 hpa高度场

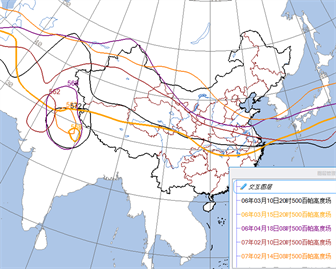

Figure 10. Low pressure center position of 500 hpa height field

图10. 500 hpa高度场低压中心位置

进一步对2006~2015年21次特大暴雪个例进行分析,图10得知,从500 hpa上南支槽有无形成低压中心的情况看,有10次过程南支槽形成低压中心(060310、060615、060418、070210、070214、120208、130205、130216、150102、150303),低压中心基本都在20˚~30˚N、70˚~80˚E范围里,对聂拉木一带降水强度影响较大。如果西太平洋副热带高压西伸非常明显,而且强度很强时,南支主槽很难移出高原,导致聂拉木一带产生很强的降雪。

4.2. 孟加拉湾风暴型

何晓红等在(2012)统计得出,2000~2013年生成于北印度洋孟加拉湾洋面上的热带风暴共46个,其中有21次影响到西藏高原,西藏是受孟加拉湾风暴灾害性影响的地区,几乎每年都会对西藏造成不同程度的影响,影响西藏暴雨雪天气的孟加拉湾风暴年变化呈现双峰型分布特征,峰值在5月和10月,24 h降水量大于50 mm的暴雨或特大暴雪也基本出现在5月和10月这两个峰值期,影响区域主要位于喜马拉雅山脉一线和藏东地区,云系影响高原,西藏南部开始遭受强降水天气。而对藏西北地区影响很小。

Table 1. Statistics of individual periods, central wind speed, longitude and latitude, and daily maximum precipitation of Mengwan storm affecting Nyalam heavy snow weather

表1. 影响聂拉木大到暴雪天气的孟湾风暴个例时段、中心风速、经纬度及日最大降水量统计

见表1所述,2006~2015年以来造成聂拉木暴雨雪天气的孟加拉湾风暴的生成时间、源地、移动路径、中心强度及影响范围。分析表明影响聂拉木暴雪天气的3次孟湾风暴均出现在5月和10月;风暴最大风速10级以上;主要生成于15˚N~25˚N,85˚E~90˚E;移动路径偏西北;15˚N以北、85˚E~90˚E是影响聂拉木暴雨雪天气的关键区。在孟加拉湾热带风暴活动的活跃期,孟加拉湾风暴较易随副热带高压西侧和南支槽前西南气流北上影响高原。风暴登陆减弱或者融入南支槽后,其携带的水汽和能量在有利天气形势配置下在高原上形成强降水,影响区域为南部边缘地区;当高原北部有强冷空气活动时,也可在高原上形成较大范围的降水。

5. 结论与讨论

通过对2006~2015年西藏聂拉木县大到暴雪天气特征分析,得到了如下结论:

1) 在2006~2015年的72次暴雪过程中,南支槽影响的暴雪过程达69次,占90%。2006~2015年聂拉木暴雪发生时段的高空资料发现,此类天气过程的500环流背景多数为两槽一脊型。南支槽影响的暴雪天气聂拉木一般受偏西南风控制,南支槽的强弱和位置与降雪强度关系密切。

2) 孟加拉湾风暴和南支槽结合引发的暴雪过程有3次;2次发生在10月,1次在5月,风暴最大风速10级以上;主要生成于15˚N~25˚N,85˚E~90˚E;移动路径偏西北;15˚N以北、85˚E~90˚E是影响聂拉木暴雨雪天气的关键区,冬季后期和春季发生较少。

3) 暴雪过程主要影响系统为南支槽,南支槽东移上高原,而西太副高的位置和强度有利于南支槽的加强维持东移影响高原西部,即南支槽为此次聂拉木的暴风雪天气提供了稳定的环流背景。低层辐合高层辐散的区域,并且高层辐散远大于低层辐合,落区大多数位于水汽通量梯度大值区一侧或水汽通量大值中心,并且位于低空西南急流带上。暴雪提供水汽大多数来源于孟加拉湾,暴雪天气过程落区大多数位于水汽通量梯度大值区一侧或水汽通量大值中心,并且位于低空西南急流带上。

4) 聂拉木近十年有特大暴雪时560线基本会穿过高原,并且560线位置在高原上偏南的程度和降水强度有一定的关系,一般呈正比。

5) 完成对聂拉木县2006年~2017年(10年)冬季大到暴雪天气过程分类,为聂拉木县冬季大到暴雪天气预报提供理论依据,提高县级预报预警能力以及公共气象服务能力,帮助减小冬季雪灾对聂拉木县经济损失。

6) 利用县级预报预警业务平台,每年10月~3月制作冬季大到暴雪专题气象服务产品,并通过县级公共服务平台、微信公众号、新闻等多渠道发布气象服务产品。

NOTES

*通讯作者。