1. 引言

自我关怀(self-compassion)是自我观的一种形式,最早2003年由Neff提出,而提出的缘由在于越来越多的研究发现以往人们所推崇的自尊并不能很好的反应个体的心理健康和幸福程度,高自尊带来积极影响的同时也在一定程度上导致了攻击和偏见(张耀华,刘聪慧,董研,2010)。自我关怀是在人们生活的痛苦、逆境、失败和艰难中表现出来的一套积极的自我态度(Neff, Toth-Kiraly, & Colosimo, 2018),是个体内在积极健康的心理能力(易哲星,2020)。自我关怀是对自己的痛苦敞开心扉,对自己体会到关爱和友善,对自己的不足和失败采取理解、非评判的和积极的态度,并认识到自己的经历是人类共同经历的一部分。自我关怀包含3个成分,即自我友善(self-kindness),共通人性(the sense of common humanity)和正念(mindfulness)。Neff认为(Neff, 2003b),自我关怀代表三个两极维度之间的平衡,即自我友善–自我批判(Self-judgement),共同人性–自我隔离(Isolation)和正念–过度沉迷(Over-identified)。自我关怀作为一种积极的自我态度,对人们的健康和幸福发起着重要的作用。

1.1. 自尊与自我关怀的关系

自尊(Self-esteem)是指个体对自我的态度,也就是个体对自我肯定或否定的评价,反映了个体知觉到的自我的现实状态与理想状态的差异(Orth & Robins, 2014)。尽管自尊会促进人们的积极自我评(Greenleaf, Boyer, & Petire, 2009)、幸福感(Baumeister & Vohs, 2018)和自信(Coudevylle, Gernigon, & Ginis, 2011),但仅仅依靠自尊可能结果不太理想(Mosewich, Kowalski, Sabiston, Sedgwick, & Tracy, 2011)。提高自尊水平是通过贬低他人来提升自己的过程会产生不切实际的积极自我评价(Neff & Vonk, 2009)。Neff的关于自我关怀的研究发现(Neff, 2003b),与自尊相反,自我关怀不涉及通过与他人或自己的个人标准进行比较来评估自我价值。

自我关怀与自尊是互补的概念,彼此之间存在显著的正相关关系(Neff, 2003b; Leary, Tate, Adams, Allen, & Hancock, 2007)。自尊和自我关怀都可以帮助人们减轻和避免负面的自我感觉,并且都在自我调节过程中发挥重要作用(Neff & Vonk, 2009)。在遇到负面生活事件时,自尊心高的人经常会产生自私的偏见,例如向下的社会比较和自欺欺人(Blaine & Crocker, 1993)。研究表明,自我关怀可以预测超越自尊的幸福感差异(MacBeth & Gumley, 2012),并且可以很好地预测社会心理调整(MacBeth & Gumley, 2012),同时避免可能与高自尊相关的功能障碍,例如自恋或同情心差(Diener, Oishi, & Tay, 2018)。

1.2. 自我关怀与主观幸福感的关系

千百年来,人类幸福一直是哲学和宗教的探讨话题,亚里士多德、孔子等人都对幸福进行了诠释。心理学关注的不单是如何定义美好生活,而是引导人们如何主观地认识自己的生活是有价值的。他们认为引导人们以积极和消极的方式思考和体验生活的因素是“主观幸福感”(Martinez-Guzman & Lara, 2019)。积极心理学将幸福具体化,作为理解人类心理体验和发展的关键。根据积极心理学,幸福感是一种可衡量的自我修养和心理提升的对象(Diener, 1984)。

随着积极心理学的发展,主观幸福感受到越来越多的关注。许多学者提出的幸福感定义中,最广泛应用的是Diener (1984)提出的概念,他认为主观幸福感(Subjective Well-Being, SWB)是个体根据自定的标准对其生活质量做出整体性的总结和评价,是衡量个人和社会生活质量的一种综合性心理指标。主观幸福感由生活满意度(Life satisfaction, LS)、积极情绪(Positive affect, PA)和消极情绪(Negative affect, NA)三个成分组成。具体来说,生活满意度是认知成分,被定义为一个人整体或特定领域生活质量的主观评价。情感成分表现为随时间推移所经历的积极和消极情绪的相对频率(Yang et al., 2019)。主观幸福感具有主观性、稳定性和整体性三个主要特征。

自我关怀与幸福感有关联,因为它有助于人们感到安全和有保障(Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007)。研究表明,自我关怀与快乐、乐观、生活满意度、身体欣赏、感知能力和动机呈正相关,与抑郁、焦虑、压力、反刍、自我批评、完美主义和害怕失败呈负相关(Hollis-Walker & Colosimo, 2011, Neff, Pisitsungkagarn, & Hsieh, 2008) (Breines, Toole, Tu, & Chen, 2013; Finlay-Jones, Rees, & Kane, 2015) 。高自我关怀的人倾向于接纳和不断改善的态度面对自己的缺点。这种态度可能会影响个体的认知和情绪状态,增加个体的积极体验,并可能减少消极的情绪体验,这可能会随后提高个人的主观幸福感(Ge, Wu, Li, & Zheng, 2019)。

1.3. 自尊与主观幸福感的关系

自尊作为主观生活质量的重要组成部分,与积极情绪和生活满意度(Diener, 1984)有密切的联系。自尊对个体发展有很重要的影响,高自尊能有效地抵御危险因素带来的消极影响(Orth & Robins, 2013),可以缓解焦虑、促进个人决策,并获得更多的社会支持,提升个体的幸福感(Odaci, 2012)。低自尊与缺乏自信、逃避他人的倾向、更高水平的抑郁、焦虑、消极情绪和生活满意度下降有关(Li, Lan, & Ju, 2015)。

1.4. 小结

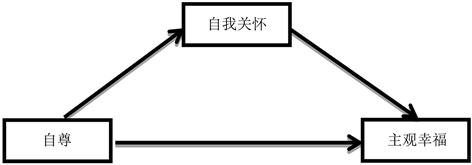

研究表明,大学生主观幸福感水平与更好的身体、心理和学术成长有关。基于已有文献,以大学生群体为被试,探讨自尊、自我关怀与主观幸福感之间的关系和作用机制,从而为高校提升大学生主观幸福感提供指导依据。根据文献推论,自尊是影响主观幸福感的一个重要的变量,自我关怀可能是其间的中介变量,即自尊可能直接影响主观幸福感,也可能通过自我关怀间接影响主观幸福感。提出的假设如下:1) 自尊、自我关怀与主观幸福感之间存在显著的正相关关系;2) 大学生自尊对自我关怀、主观幸福感存在显著预测作用;3) 自我关怀对大学生主观幸福感有显著预测作用;4) 自我关怀在自尊与主观幸福感之间起中介作用,建构三者之间的关系模型如图1。

Figure 1. The hypothetical model of the relationship between self-esteem and subjective well-being with self-compassion as a mediating variable

图1. 以自我关怀为中介变量的自尊与主观幸福感之间关系的假设模型

2. 方法

2.1. 被试

以大学生作为研究对象,采用随机抽样方法进行施测,共发放问卷944份,回收有效问卷814份,有效率为86.2%。其中男生413人(50.7%),女生401人(49.3%);大一学生111人(13.6%),大二学生321人(39.4%),大三学生250人(30.7%),大四学生112人(13.8%),大五学生20人(2.5%);来自城市的314人(38.6%),来自城镇的315人(38.7%),来自农村的185人(22.7%);文科426人(52.3%),理工科388人(47.7%);独生子女407人(50%),非独生子女407人(50%)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 主观幸福感量表

采用生活满意度量表(Satisfaction with life scales, SWLS)和正负情绪量表(PANAS)测量主观幸福感。生活满意度量表由Diener编制(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985),该量表在国内大量研究中得到了广泛应用。该量表有5道题目,运用李克特7 点评分,从完全不赞同“1”到非常赞同“7”。分数越高,表示对生活的满意度越高。在本研究中量表的克隆巴赫α系数为0.91。

正负情绪量表由Watson等编制(Watson, Clark, & Tellegen, 1988),量表共有20个情绪词,积极和消极各10个。要求被试评定自己在过去一周内感受到这些情绪的多少,运用李克特量表5点评分,从几乎没有“1”到极其多“5”。得分越高表明对应情绪出现得越频繁。在本研究中,积极情绪和消极情绪量表的克隆巴赫α系数为0.90,0.94。根据以往研究(Thrash et al., 2010),将生活满意度的标准分加上积极情绪的标准分,再减去消极情绪的标准分作为主观幸福感的分数。

2.2.2. 自尊量表

采用Rosenberg自尊量表(Self-esteem Scale, SES)中文版(王萍,高华,许家玉,黄金菊,&王成江,1998)。该量表有10个项目,运用李克特4点评分,从很不符合“1”到很符合“4”。第3,5,9,10四道题反向计分,第1,2,4,6,7,8六道题正向计分,得分越高表示自尊水平越高。本研究中该量表的克隆巴赫α系数为0.88。

2.2.3. 自我关怀量表

采用由Neff编制,后经邓平等修订的中文版的自我关怀量表(Self-compassion Scale, SCS)测量大学生的自我关怀水平(邓平,丁玲,张永盛,&邓颖,2012)。该量表共有26题,包含善待自己、自我批评、共通人性、自我隔离、静观当下和过度沉迷等6个维度,运用李克特5点评分,从不如此“1”到总是如此“5”。自我批评、自我隔离和过度沉迷等三个维度的共13道题反向计分,得分越高自我关怀水平越高。本研究中该量表的克隆巴赫α系数为0.90。

2.3. 统计分析

本研究使用Excel录入数据,使用SPSS 26.0和Hayes开发的PROCESS插件进行数据的处理与分析。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差

采用SPSS 26.0对其进行Harman单因子检验,评估其共同方法变异严重程度。结果显示,特征根值大于1的因子共有11个,第一个因子的解释率仅为26.41%,小于40%,因此,本研究数据不存在严重的共同方法偏差,各变量间的关系是可信的(熊红星,张璟,叶宝娟,郑雪,&孙配贞,2012)。

3.2. 描述统计与相关分析

差异检验结果显示,在性别方面:自尊(t = 0.629(812), p > 0.05)、自我关怀(t = −0.451(812), p > 0.05)和主观幸福感(t = 1.822(812), p > 0.05)都不存在性别差异;在年级方面:主观幸福感(F(4, 809) = 4.059, p < 0.01, η2 = 0.914)和自我关怀(F(4, 809) = 2.765, P < 0.05, η2 = 0.762)存在年级差异,自尊不存在年级差异;在专业差异方面:自尊(t(812) = −0.553, p > 0.05)、自我关怀(t(812) = −7.21, p > 0.05)和主观幸福感(t(812) = −0.677, p > 0.05)都不存在专业差异;在生源地差异方面:自尊(F(2,811) = 8.913, p < 0.001, η2 = 0.973)、自我关怀(F(2,811) = 3.377, p < 0.05, η2 = 0.637)和主观幸福感(F(2,811) = 8.990, p < 0.001, η2 = 0.974)都存在生源地差异;在是否独生子女方面:自尊(t(812) = 2.588, p < 0.01, Cohen’s d = 0.20)、自我关怀(t(812) = 4.303, p < 0.001, Cohen’s d = 0.30)和主观幸福感(t(812) = 5.548, p < 0.001, Cohen’s d = 0.40)在是否独生子女上都存在显著差异。

Table 1. Relevant analysis of self-esteem, self-compassion and subjective well-being (N = 814)

表1. 自尊、自我关怀和主观幸福感的相关分析(N = 814)

注:***表示p < 0.001,**表示p < 0.01,*表示p < 0.05。

变量间的皮尔逊积差相关分析结果,如表1。自尊与自我关怀(r = 0.688, p < 0.001),生活满意度(r = 0.518, p < 0.001),积极情绪(r = 0.564, p < 0.001)和主观幸福感(r = 0.729, p < 0.001)呈正相关与消极情绪呈负相关(r = −0.590, p < 0.001)。自我关怀与生活满意度(r = 0.430, p < 0.001),积极情绪(r = 0.514, p < 0.001)和主观幸福感呈正相关(r = 0.698, p < 0.001)与消极情绪呈负相关(r = −0.623, p < 0.001)。

3.3. 中介效应的结构建模

使用AndrewHayes的PROCESS插件中的Model 4,检验自我关怀在自尊与主观幸福感之间的中介作用。对这些变量进行了三个方程的回归分析,第一个回归方程检验自尊对主观幸福感的预测作用;第二个回归方程检验自尊对自我关怀的预测作用;第三个回归方程检验自尊与自我关怀对主观幸福感的预测作用。

在控制性别和年级的条件下,在方程一中(见表2),自尊显著影响主观幸福感,解释了主观幸福感54%的变异(F = 928.661, p < 0.001)。在第二个回归方程中,自尊显著地影响了自我关怀(F = 729.351, p < 0.001),解释了自尊47%的变异。在第三个方程中,自我关怀显著地影响了主观幸福感,解释了主观幸福感61%的变异(F = 631.246, p < 0.001)。自我关怀在自尊与主观幸福感之间的中介效应显著,占总效应的35.64%,占直接效应的64.36%。如表3所示,采用Bootstrap法进一步检验中介效应,结果表明,Bootstrap 95%置信区间不包含0,中介效应值是0.57,95%置信区间为[0.4682, 0.6782],起部分中介作用(见图2)。

Table 2. The mediator effect of self-compassion (N = 814)

表2. 自我关怀的中介效应(N = 814)

注:***表示p < 0.001,**表示p < 0.01,*表示p < 0.05。

Table 3. Total effect, direct effect and indirect effect decomposition table (N = 814)

表3. 自我总效应、直接效应及中介效应分解表(N = 814)

Figure 2. Self-compassion as a mediating variable between self-esteem and subjective well-being

图2. 自我关怀作为自尊与主观幸福感之间的中介模型检验

4. 讨论

研究结果发现,自尊、自我关怀与主观幸福感之间呈显著的正相关。自尊和主观幸福感的关系受自我关怀的中介作用的影响,研究结果支持了研究假设。

4.1. 各变量的人口学差异

研究结果显示,在性别方面:主观幸福感、自尊和自我关怀都不存在差异,这与以往的研究部分相似。张雯、郑日昌的研究结果发现,男女大学生的主观幸福感没有显著差异(张雯,郑日昌,2004)。与此不同的是,国外研究结果显示女性比男性的幸福感得分更高(Wood, Rhodes, & Whelan, 1989),郑雪等研究发现男女大学生在主观幸福感上存在显著差异(郑雪,王玲,邱林,&严标宾,2003)。毛晋平等的研究发现男生的自尊显著高于女生(毛晋平,倪鑫庭,&孙姣,2021)。在年级方面:主观幸福感和自我关怀存在显著的差异,这与以往研究结果一致。侯振虎等研究结果显示不同年级大学生的主观幸福感具有显著的差异且呈现出四年级最高,其次是一年级、三年级,二年级最低的特点(侯振虎,Li,&许晓芳,2019)。专业方面:自尊、自我关怀和主观幸福感都不存在显著差异。在生源地和是否独生子女方面:自尊、自我关怀和主观幸福感都存在显著差异,这结果与以往的研究部分相似。研究结论的差异可能与研究工具和研究被试类型的不同以及样本来源等因素有关。

4.2. 自尊、自我关怀与主观幸福感的关系

本研究结果显示,自尊与主观幸福感、生活满意度和积极情绪呈显著正相关关系,与消极情绪呈显著负相关关系。高自尊的个体比低自尊的个体有更高的主观幸福感(陶玲霞,程素萍,2018),此结果与先前研究结果一致(廖秀红,2019)。大学生自尊水平越高,自我价值感越高,从而体验到更高的生活满意度和更多的积极情绪;而自尊水平低的大学生自我价值感较低,从而产生较低的生活满意度和较多的消极情绪。进一步的回归分析结果表明,大学生自尊水平对主观幸福感具有显著的正向预测作用。

自我关怀与主观幸福感、生活满意度和积极情绪呈显著正相关关系,与消极情绪呈显著的负相关关系,这与以往研究结果一致(贺青霞,陈建文,刘春梅,&孔令玲,2021)。自尊和自我关怀存在显著的正相关关系,说明高自尊大学生对自我的态度越积极,给予自我的关心亦会更多。与自尊相比,自我关怀不太依赖条件,如成功的表现,并且自我关怀提供更加稳定的自我价值感。Neff在发展自我同情理论时关注自尊与自我关怀的内在关联,认为高自我关怀的个体应具有更真实的自尊,本研究支持了自我关怀与自尊高度相关这一结论(Neff, 2003a)。

4.3. 大学生自我关怀在自尊与主观幸福感中的中介效应

为进一步探讨自我关怀在自尊和主观幸福感中的作用,在相关分析的基础上,采用了回归分析法。研究结果显示,自尊显著预测自我关怀,共同解释自我关怀47%的变异,自我关怀对主观幸福感也有显著预测作用。自尊对主观幸福感有显著的预测作用,当加入中介变量自我关怀后,自尊对主观幸福感变异的解释率增加了14% (R2由原来的0.54增加到0.61)。从这个过程中不难发现,自尊对主观幸福感的影响部分是由自我关怀引起的,即自我关怀在自尊与主观幸福感之间起部分中介作用,这与研究假设相一致。

自我关怀并不是通过回避来减少消极情绪的,高自我关怀的个体在面对失败时会更多地运用情绪聚焦应对中的接纳、积极在理解和成长等策略,更少的采用回避策略(Neff, 2003b)。Neff等人研究发现,被试的自我关怀可以降低自身的焦虑并能提高幸福感,但自尊无法起到类似的作用(Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007),这说明自我关怀的作用机制与自尊不同。

5. 结论

本研究通过中介模型来检验大学生自尊、自我关怀和主观幸福感之间的关系。研究结果表明:自尊、自我关怀和主观幸福感三个变量间两两显著正相关;自我关怀在自尊和主观幸福感中起部分中介作用,即存在“自尊→自我关怀→主观幸福感”的路径。

致谢

时光如梭,转眼间三年的研究生学习阶段即将结束,回忆过往,百感交集,有接到录取通知书的喜悦,也有感到研究生学习生活与期望不同时的茫然,有进入新课堂、认识新同学的期待,也有对学习、人际等方面的焦虑,种种回忆构成了不可再现的三年学习时光,化为不可多得的人生经历和经验。因此,感谢为我点亮学习路上明灯的各位导师,在生活中陪伴我、安慰我的恋人、朋友,为我注入无限能量的家人,是他们引领我、帮助我、激励我,让我有勇气克服一个个艰难险阻。