1. 引言

在信息急速发展的今天,网络已经成为了大家搜寻健康信息的一种常用工具。虽然在网络上进行健康信息的搜索给我们带来了很多便利,但由于一些人群对于健康的过度焦虑,反而容易引发网络疑病症这种新型的疑病症状。健康焦虑不是近几年才出现的新概念,早在1978年,心理学家Warr就已将健康焦虑与财务和家庭焦虑放在一起作为焦虑的一个来源,以衡量心理健康和幸福感(Warr, 1978)。而疑病症则是极度健康焦虑的一种表现形式。1990年,Warwick和Salkovskis基于认知行为理论提出了疑病症的认知行为模型(Cognitive-Behavioural Model, CBT),并认为疑病症可被概念化为极端形式的健康焦虑。人们经历特别严重和持久的健康焦虑,是因为他们有一种持久的倾向,曲解身体变异和其他模糊的健康相关信息(包括医疗咨询的结果和测试),认为身体体征和症状比实际情况更严重,或是特定疾病在自己身上更有可能发生(Warwick & Salkovskis, 1990)。2002年,Salkovskis等人通过多年研究,基于健康焦虑的认知假设的推论,将健康焦虑定义为人们对健康有持续的担忧,而这种担忧是由对感觉和症状的极度曲解引起的。与所有焦虑障碍一样,健康焦虑被解释为从最小焦虑到过度焦虑(具有临床意义)的连续体,并可以被健康焦虑量表所测量(Salkovskis et al., 2002)。

对健康保持一定程度的关注是有益于个体生存的正常反应。健康焦虑是对未来危险的预测,轻微的健康焦虑可能会帮助个体及时发现疾病、促进定期随访、坚持药物治疗和生活方式改变计划(Sirri et al., 2020)。过低的健康关注可能会对自己疏忽照顾,导致个体易感染、患病或因未及时求医加重病情。所以过高的健康焦虑程度是我们要谨慎对待并加以关注的,尤其是在互联网时代的当下,高健康焦虑者能够轻易获取到巨量健康信息,很容易产生自我诊断,疑病等行为。

网络疑病症(Cyberchondria)是从传统媒体进入到互联网时代出现的新型的疑病症(丁佳丽,杨智辉,2015),是一种带有健康焦虑、强迫症等相关结构的综合征(Starcevic et al., 2019),它描述了一种独特的行为、情感和认知模式,而不是诊断。网络疑病症指出于对健康的困扰或焦虑,在网上过度或重复搜索与健康相关的信息,结果扩大了这种困扰或焦虑的症状,会发生在滥用互联网,或是已经过度关注自身健康(即有严重的健康焦虑)的人群中(Vismara et al., 2020)。网络疑病症的操作性定义为:由于过度的在线搜索而导致对自己健康状况的焦虑增加。网络疑病症包含行为模式(即进行过多的网络搜索)与随之而来的情绪状态(即担心健康)两个条件(McElroy et al., 2019)。虽然网络疑病症这个词来源于疑病症,又有许多研究报告了网络疑病症与健康焦虑存在中等程度的相关,但并非所有具有网络疑病症行为模式的个人都必然患有疑病症或严重的健康焦虑,反之亦然。目前关于网络疑病症能否作为一种精神障碍被诊断尚未达成共识,仅就最新的研究进展,我们可知网络疑病症是一种相对特异性的综合征样结构,它与互联网过度使用、健康焦虑、强迫症等相关结构密切相关,但又不同于所有相关结构(Te Poel et al., 2016)。网络疑病症的产生可能是被动原因,由于个体经常使用互联网,在网络上看到一种关于健康或疾病的信息,个体感到与自己的某些症状极其相符,产生了健康焦虑甚至会怀疑自己得了这种病,进而寻医问药(Te Poel et al., 2016);也可能是主动原因,个体过度关注自身健康,即有严重的健康焦虑的人为了寻求安慰通过网络搜索健康信息,但获得缓解是暂时的,焦虑或痛苦通常会在搜索过程中加剧且持续存在,并且搜索具有强迫性,难以抗拒并持续升级(Vismara et al., 2020)。据此本文提出假设1:健康焦虑程度越高,网络疑病症越严重。

不确定性是健康的内在组成部分,因为人类健康的确定性很难实现。面对不确定性时,每个个体的容忍程度是不一样的。无法容忍不确定性(Intolerance of Uncertainty, IU),也有学者称之为不确定性容忍度或不确定性忍受力,既可视为一种认知偏差,也可视为一种类人格的概念,即个体应对不确定性情景时在认知、情绪或行为反应倾向上的个体差异(刘泱慧等,2014)。1994年Freeston等用无法容忍不确定性(IU)的概念解释担心的形成和维持机制,无法容忍不确定性的操作性定义为:在情感、认知和行为层面上对不确定的情况和事件做出负面反应的倾向(Nicholas, 2012)。认知上,人们认为不确定性会产生不好的后果; 情绪上,面对不确定性会表现出挫折感和压力;行为上,尝试去控制未来和避免不确定性。在与网络疾病相关的精神病理学研究中发现,特质性焦虑高的个体,对不确定性环境的容忍程度更低,更容易产生极端的网络搜索行为来确证自己的想法(Freeston et al., 1994)。

网络时代的飞速发展使得信息爆炸式增长,即时更新和复杂矛盾的健康信息都在不断增加模糊性和不确定性,可能会不断触发威胁评估系统,对大脑协调反应系统造成负担。对不确定性的不容忍在认知和情绪上容易引起广泛性焦虑(GAD),在其他焦虑和情绪障碍中也以不同的程度存在着,可能是直接涉及对模糊信息做出威胁性解释的倾向的更高层次的构建(Nicholas, 2012)。在健康相关的行为上,无法容忍不确定性的人倾向于频繁地在线寻医问药,或者不断去医院打听疾病和健康相关的信息,以减少与潜在健康问题相关的不确定性(Starcevic et al., 2019)。这些通过IU带来认知、情绪和行为上的变化都可能引起疑病症,所以它是健康焦虑影响网络疑病症中非常关键的解释机制。据此本文提出假设2:无法容忍不确定性在健康焦虑与网络疑病症之间起到中介作用。

健康信念(Health Belief)即人如何看待健康与疾病,如何认识疾病的严重程度和易感性,如何认识采取预防措施后的效果和采取措施所遇到的障碍(李小妹,2001)。即身体感觉预示着严重的疾病或得病可能会导致对健康的焦虑,从而导致选择性的认知偏见,偏向于确认疾病信念的信息,而忽视非疾病信念的信息(Brown et al., 2020)。这种信念通常是在生命早期根据个人对疾病和卫生工作者的经验、家庭中对疾病的经验以及媒体上的信息获得的。这些信念是由内部或外部信息因素触发激活的,一旦被激活,这种信念会激发消极的自动思维,即对良性症状的灾难性解释,并伴随着强烈的焦虑、痛苦甚至残疾(Fergus & Dolan, 2014)。

健康信念与一般信念一样,是不能脱离社会和文化背景来考虑的,直接翻译使用国外学者编制的健康信念模型量表或者健康信念量表恐怕并不合适。国内已有郝志红和梁宝勇两位学者在2012年编制了《中国成年人健康信念量表》,该量表包括合理性和可控性两个维度,兼具检验合理性信念和健康控制点的优点。并且该量表的测量对象是中国普通人群,符合本研究的目标对象,不仅测量了成年人对身体健康的信念,也衡量了心理健康因素(郝志红,梁宝勇,2012)。其中,健康信念合理性是可能影响健康焦虑和无法容忍不确定性的关键因素,健康信念合理性指人们对健康和疾病的合理性认识,例如健康的重要性、疾病的可逆转性等。合理性信念是一个单维度的连续的心理结构,在其两端分别称为合理性与不合理性。一个健康信念更为合理的个体,其能够容忍不确定性的程度可能更高,也可能从而调节健康焦虑和不确定性容忍度之间的关系。可控性维度是按照人们对于控制健康问题的信念,把人们分为不可控者和可控者。不可控者相信健康和疾病是由不可控制的因素造成的,不能通过任何的努力来决定;可控者认为健康和疾病是可以由人来控制和改变的,可以通过自己或社会互动来解决(郝志红,梁宝勇,2012)。人们对于健康的合理信念或可控信念会影响到个体对健康不确定性的知觉和忍耐程度。而在网络上的健康信息搜索行为中,信息本身存在比较高的不确定性,无论健康信念可控者还是不可控者都无法真正验证信息来源,信息可控程度不受到个人健康信念的影响,所以可控性维度无法调节健康焦虑和无法容忍不确定性之间的关系。据此本文提出假设3:健康信念合理性在健康焦虑与无法容忍不确定性之间起到调节作用。

本研究旨在探讨健康焦虑与网络疑病症之间的关系,假设无法容忍不确定性在其中起到中介作用,并有健康信念合理性在其间起调节作用,研究框架如图1:

2. 对象与方法

2.1. 被试

本研究使用Credamo见数平台招募680名中青年人作为研究对象,以跟踪调研方式发放了3轮问卷,每轮问卷时间间隔三周。其中680人均完成了第一次测量,包含男性211人,女性469人;326人完成了第二次测量,包含男性98人,女性228人;242人完成了全部三次测量,包含男性76人,女性166人。其中3人未完整作答,最终239名被试纳入结果分析。

2.2. 变量与测量工具

健康焦虑:采用张钰群等人翻译并按双因素模型验证的中文版短版健康焦虑量表(CSHAI) (Zhang et al., 2015),原始量表是由Salkovskis等人编制的简写版18项短版健康焦虑量表(Short Health Anxiety Inventory, SHAI, Salkovskis et al., 2002)。CSHAI量表共包含18个题目,每个题目采用0~3分的Likert 4级评分法进行评价,总分 ≥ 15分作为存在健康焦虑的标准。本研究中该量表的一致性系数为0.921。

无法容忍不确定性:本文采用了吴莉娟等人翻译的中文版简版无法容忍不确定性量表(IUS-12,吴莉娟等,2016)。原量表是Carleton等在IUS的基础上编制的12个条目的简短版IUS (Intolerance of Uncertainty Scale-12, IUS-12, Nicholas, 2012),其中7个条目代表对未来事件的害怕与焦虑,被称为“预期性焦虑”;另5个条目代表不确定性抑制行为与经验,被称为“抑制性焦虑”。量表共2个维度12个条目,采用5级评分方式(1 = 极不符合,2 = 不符合,3 = 不确定,4 = 符合,5 = 极为符合),得分越高表示无法容忍不确定性越高。总分的内部一致性系数为0.834,抑制性焦虑和预期性焦虑两个维度的内部一致性系数分别为0.625和0.774。

健康信念:本文采用了由郝志红和梁宝勇编制的中国成年人健康信念量表(郝志红,梁宝勇,2012)。量表包括可控性与合理性两个维度。可控性维度按照人们对于控制健康问题的信念,把人们分为不可控者和可控者。不可控者相信健康和疾病是由不可控制的因素造成的,不能通过任何的努力来决定;可控者认为健康和疾病是可以由人来控制和改变的,可以通过自己或社会互动来解决。合理性维度是指人们对健康和疾病的合理性认识,例如健康的重要性,对健康持有的理念等。总体的内部一致性系数为0.845,可控性和合理性维度的内部一致性系数分别为0.758和0.833。采用7点计分法评价(1 = 完全不赞成,7 = 完全赞成)。健康信念总分的内部一致性系数为0.905,可控性和合理性两个分维度的内部一致性系数分别为0.855和0.942。

网络疑病症:本文采用了金童林等人翻译的中文版简式网络疑病量表(CSS-12,金童林等,2020):原问卷是由McElroy等编制的简式网络疑病量表(Short-Form Version of the Cyberchondria Severity Scale, CSS-12, McElroy et al., 2019),共12个条目,包括过度关注、搜索焦虑、寻求帮助和负面干扰4个维度,每个维度3个条目,采用7点计分法(1 = 完全不符合,2 = 非常不符合,3 = 比较不符合,4 = 一般,5 = 比较符合,6 = 非常符合,7 = 完全符合),无反向计分条目。总量表的内部一致性系数为0.884,过度关注、搜索焦虑、寻求帮助和负面干扰4个分维度的内部一致性系数分别为0.797、0.768、0.697、0.911。

控制变量:社会人口学信息包括性别、年龄段、婚姻状况、受教育程度、家庭月收入。健康相关信息包括自评健康状况、健康乐观偏差、患有慢性病数、BMI体质指数、到医院看病或咨询的频率。另收集了被试有关信息搜索行为的变量,如手机使用频率、网络健康信息搜索频率、网络获取健康信息容易程度、对网络健康信息的信任程度、网络健康信息来源。

2.3. 程序

被试通过Credamo见数平台的随机发布看到问卷并进行填写。问卷首先会呈现知情同意书,在其同意后开始第一次测量。完成第一次测量的被试被纳入被试库,研究人员每隔三周会定向给填写完上一次问卷的被试发送新的问卷。测量的内容具体如下:

第一次测量:健康焦虑量表、健康抑郁程度、正性负性情绪、社会人口学信息及基本健康状况。

第二次测量:量表测量无法容忍不确定性、健康信念及网络健康信息搜索行为问卷。

第三次测量:首先要求参与者在作答问卷之前先进行5分钟的健康相关信息搜索,然后回答搜索时间、搜索词语、录音搜索的内容和感受;量表测量网络疑病症和健康焦虑。

3. 结果

本次研究采用SPSS 26.0和Hayes的SPSS宏程序PROCESS 4.0 (Hayes, 2017)整理和统计数据并进行描述统计、中介作用和调节作用检验。采用Harman单因子检验法对共同方法偏差进行检验(周浩,龙立荣,2004)。对健康焦虑、无法容忍不确定性、健康信念及网络疑病症量表中的全部题项进行探索性因子分析,特征值大于1的因子有13个,第一个因子解释的变异量仅为19.63%,小于40%的临界标准,表明不存在严重共同方法偏差。

3.1. 研究所涉及变量之间的得分均值和相关矩阵

本研究关注的量表变量以均值分析其相关性情况,健康焦虑、网络疑病症、无法容忍不确定性、健康信念、第二次测量健康焦虑之间的总体相关见表1所示。

健康焦虑与无法容忍不确定性(r = 0.34, p < 0.01)、网络疑病症(r = 0.37, p < 0.01)呈中等强度正相关关系;与健康信念(r = −0.17, p < 0.01)呈较弱负相关关系。网络疑病症与无法容忍不确定性(r = 0.37, p < 0.01)呈中等强度正相关关系,与健康信念无关。无法容忍不确定性与健康信念(r = −0.32, p < 0.01)呈中等强度负相关关系。

Table 1. Means, standard deviations and correlations between health anxiety and other variables (N = 239)

表1. 各变量均值、标准差及相关性分析(N = 239)

注:**在0.01级别(双尾),相关性显著;*在0.05级别(双尾),相关性显著。

本研究对参与者测量了2次健康焦虑,T1健康焦虑的M = 14.07,SD = 8.80,阳性率为46.4%;T3健康焦虑的M = 13.87,SD = 10.0,阳性率为43.1%。T1健康焦虑与T3健康焦虑配对样本检验结果显示t = 0.36,双尾显著性p = 0.72。两次测量健康焦虑采用的量表相同,数据结果高度相关,无显著性差异。

3.2. 网络疑病症量表的验证性因素分析

由于网络疑病症CSS-12量表是国内翻译后的首次使用,我们对其进行了验证性因素分析(Confirmatory factor analysis, CFA),结果表明根据优良拟合指数判断标准,四个维度的结构效度良好,具体数据见表2所示。

网络疑病症CSS-12量表四因素模型拟合良好,结果可知所有非标准化因素载荷到达到显著水平,所有项目载荷结果如表3所示。

Table 2. CFA results and fit index of CSS-12

表2. 网络疑病症CSS-12量表的验证性因素分析整体拟合指数表

Table 3. Loading estimation for four factors model of the CSS-12

表3. 网络疑病症CSS-12量表四因素模型载荷估计表

3.3. 有调节的中介模型检验

健康焦虑对网络疑病症的主效应具有统计学意义(β = 0.79, p < 0.001);健康焦虑对无法容忍不确定性的正向预测作用具有统计学意义(β = 0.51, p < 0.001);当健康焦虑与无法容忍不确定性同时进入回归方程时,健康焦虑对网络疑病症的正向预测作用依然具有统计学意义(β = 0.59, p < 0.001)。研究中的控制变量在中介和后续的调节分析中进行了控制,对于效应均没有显著影响。

中介效应的检验如表4所示,健康焦虑对网络疑病症的主效应、直接效应与无法容忍不确定性的中介效应在95%的置信区间中不包括0,说明无法容忍不确定性在健康焦虑与网络疑病症之间存在部分中介效应,中介效应值为0.20,95% CI = [0.08, 0.33],中介效应占总效应的25.40%。有调节的中介模型效应显著,95% CI = [−0.16, −0.02]。假设2无法容忍不确定性中介作用成立。

调节效应检验使用SPSS宏Process插件中的Model 7 (Hayes, 2017),将T1健康焦虑作为自变量、网络疑病症作为因变量、无法容忍不确定性作为中介变量,依次将健康信念、健康信念可控性和健康信念合理性作为调节变量录入至模型中,以偏差校正百分位Bootstrap判定区间是否包括0作为中介效应是否显著的判定依据,重复取样5000次,置信区间为95%。将健康信念合理性作为调节变量放入Model 7时,95%置信区间为[0.01, 0.23],不包含0,验证了假设3成立。而健康信念总分和健康信念可控性维度作为调节变量时,路径结果不显著,95%置信区间分别为[−0.03, 0.18]和[−0.03, 0.10]。如表4所示,前半路径的调节作用中,健康焦虑为自变量,无法容忍不确定性为因变量,健康信念合理性为调节变量。健康焦虑对无法容忍不确定性的负向预测作用具有统计学意义(β = −0.22, p = 0.035);健康焦虑与健康信念合理性的交互项对无法容忍不确定性的预测作用具有统计学意义(β = 0.25, p = 0.013)。由此可以得出结论:健康信念合理性调节中介模型的前半路径,即影响健康焦虑对无法容忍不确定性的路径,有调节的中介模型成立。

Table 4. Model of the moderated mediation

表4. 有调节的中介模型表

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

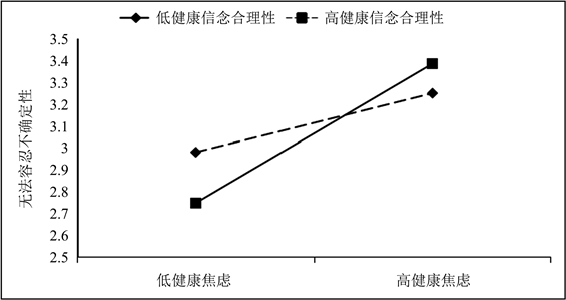

采用简单斜率图进一步分析健康信念合理性对中介模型的调节效应。以均数正负一个标准差(M ± 1SD)的方法划分高、低健康信念合理性水平组。结果如图2所示,对于低健康信息合理性组(M-1SD)的个体,健康焦虑对无法容忍不确定性没有正向预测作用(simple slope = 0.23, t = 1.51, p = 0.13),而对于高健康信息合理性组(M + 1SD)的个体,健康焦虑对无法容忍不确定性有正向预测作用(simple slope = 0.72, t = 5.46, p < 0.001)。即在高健康信念合理性的条件下,健康焦虑水平越高,可能越不能容忍不确定性,而健康焦虑水平越低,不确定性容忍程度越高。

Figure 2. The moderation effect of health belief rationality between health anxiety and IU

图2. 健康信念的合理性维度在健康焦虑与无法容忍不确定性之间的调节效果图

4. 讨论

本研究旨在探讨健康焦虑与网络疑病症之间的关系,并进一步基于认知行为模型的假设,考察在二者间无法容忍不确定性和健康信念的作用。通过3轮问卷跟踪调研,我们在中国一般成年人中证实了:在使用互联网搜索疾病相关信息的过程中,高健康焦虑的人更易患网络疑病症。无法容忍不确定性是其中的重要机制,高健康焦虑者因为更加无法容忍不确定性,使得他们在网络上反复强迫地搜索,想要验证或得到正确的健康信息,反而产生了对自己的疑病。此外,健康信念合理性水平能调节一部分健康焦虑者对不确定性的容忍度,构建高水平的合理性信念是抵御网络疑病症的一个方法。

既往研究发现健康焦虑与网络疑病症之间有低(r = 0.23) (Selvi et al., 2018)到高(r = 0.61) (Muse et al., 2012)的不同强度的正相关,本研究得到二者中等强度的正相关(r = 0.37, p < 0.01),并且这种关系比健康焦虑与在线健康信息搜索频率之间的关系(r = 0.18, p < 0.01)更高。在各国研究者们逐渐明确网络疑病症的定义过程中发现,网络疑病症的个人在网络上进行健康和医疗信息研究,如果搜索结果理想焦虑程度大为减轻而停止搜索了,或者焦虑情绪加重了但避免继续搜索,只要是及时停止了搜索行为,那便不能称之为网络疑病症。所以网络疑病症的定义中有两点要素非常重要:1) 即使暂时获得了缓解,焦虑或痛苦通常会在搜索过程中加剧且持续存在;2) 搜索具有强迫性,难以抗拒并持续升级(Vismara et al., 2020)。相对应着本研究量表中网络疑病症的“搜索焦虑”因素(r = 0.43, p < 0.01)和“负面干扰”因素(r = 0.41, p < 0.01)均与健康焦虑呈正相关。

不确定性是在线搜索过程中的一个无法忽视的因素,尤其是在寻找健康信息时,互联网用户可能会经历很多不确定性。无法容忍不确定性(IU)高的人比IU低的人认为模糊信息更具威胁性,对模糊信息做出威胁性解释的倾向与无法容忍不确定性的相关程度比担忧、焦虑或抑郁更大(Koerner & Dugas, 2008)。IU是可以被激活或抑制的,针对IU的认知行为干预可以成功地减少疑病症患者健康焦虑的症状(Bomyea et al., 2015)。

根据认知行为模型,健康焦虑的核心认知是一种对健康和疾病的扭曲的信念(Brown et al., 1999),本研究重点探讨了健康信念在健康焦虑和网络疑病症关系中的作用。中国成年人健康信念总量表可以被健康焦虑预测(β = −0.21, p < 0.01),符合认知行为模型的理论,验证了健康焦虑与健康信念之间的关系。

健康信念合理性与健康焦虑和无法容忍不确定性均无关,与网络疑病症有弱的负相关关系。不确定性是由已经获得的知识和想要寻求的知识之间的差异产生的(Norr et al., 2015)。具备合理性信念的个体更能在不确定性的信息中找到确定感,故健康信念合理性在健康焦虑与无法容忍不确定性间起调节作用,且信念越合理越能减少健康焦虑的“对疾病恐惧”因素(r = −0.13, p < 0.05)。高水平的健康信念合理性能帮助健康焦虑者减少寻求信息的倾向,但不能帮助减轻回避反应。对于具有严重健康焦虑特质的人来说,健康信念合理性可能无法帮助到他;但对于健康焦虑程度不特别严重的人来说,提升健康信念的合理性依然能有效帮助他容忍不确定性,并且避免网络疑病症。

网络疑病症尚未有达成共识的定义和诊断标准,有众多的解释机制,本研究进一步验证了健康焦虑通过无法容忍不确定性影响网络疑病症的关系。此外,本研究也通过验证性因子分析验证了网络疑病症量表CSS-12中文版的有效性,获得了良好的拟合结果(金童林等,2020)。未来基于中国人样本的研究中可以继续使用这个工具进行测量。虽然本研究采取了多时间点收集的方法,保证了数据的真实性和质量,但是在严格意义上还没有达到追踪研究的标准。未来可以基于本研究的模式,追踪个体健康焦虑状态的变化以及网络搜索行为的改变,从而得以验证健康焦虑影响网络疑病症的因果关系。

本研究也具备一定的实践意义,尤其是对于高健康焦虑的人群,可以帮助他们更好地找到网络疑病症的一些解决方法。第一,降低信息的不确定性。互联网上准确的健康相关信息是有益的,而不准确的信息是有害的,医生认为不准确或无关的信息会损害护理质量、健康结果、时间效率和医患关系(Murray et al., 2003)。但是,大多数人平时都是在使用百度(86.8%)和微信(57.5%)搜索健康信息,上面是多个不同网站的信息集合,有真有假,个人可能难以区分健康信息的可靠与否。所以降低信息的不确定性非常重要,现在网络有一些公认比较靠谱的医学分享和健康信息平台,也有官方出品的辟谣平台,我们可以通过使用更权威的信息源来降低信息的不确定性。第二,提高个体健康信念合理性,具备高合理性的健康信念可帮助个人包容不确定性和判断可靠的信息。这需要我们形成比较好的健康知识储备和判断能力,对于疾病的危害和后果有比较全面的认识,从而减少疑病的情况。

根据健康焦虑的认知行为模型,在线健康信息搜索既可作为健康焦虑的诱因,也是其安全行为(Fergus & Spada, 2018)。本研究在第三轮问卷操纵参与者进行了一次网络健康信息搜索,想验证在线信息搜索可能影响健康焦虑的状态,从而成为网络疑病症的诱导因素。虽然操作检查是成功的,但被试健康焦虑的得分并没有暂时性增加。这可能由于测量量表更关注的是健康焦虑的特质性而非状态性,也可能证实了另一种佐证较少的推论:在线搜索是一个健康焦虑者的维持行为因素,而不是一个放大健康焦虑的因素(Te Poel et al., 2016)。这种通过操纵行为影响健康焦虑状态,从而研究健康焦虑影响网络疑病症的方法值得在未来继续探究。

基金项目

国家自然科学基金(编号:72002139);北京市教育委员会科学研究计划项目资助(SM202210038015)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。