1. 引言

盖伦对气质的分类则是胆汁质、多血质、抑郁质和黏液质。截至目前,界内仍在采用其分类方式,但是在对每一类型特征的理解上有所不同。多血质、胆汁质学生的注意广度存在显著优势,即注意广度存在气质类型差异,具体为:粘液质、抑郁质分别与多血质差异显著;胆汁质和抑郁质差异显著(张曼华等,1994)。

已有研究表明,气质是人的最典型最稳定的一种个性心理特征(张文海,卢家楣,2010),被认为与注意有一定关系(廉丽平,2021;杜巍等,2012)。情绪产生于大脑皮质,与人们的生活紧密相关(安献丽,郑希耕,2008)。有研究表明,人对情绪信息的加工存在注意偏向(彭晓哲,周晓林,2005)。在注意实验中与不带情绪色彩的刺激相比,具有情绪含义的刺激更能吸引注意或占用注意资源,引起注意偏向(Balconi & Pozzoli, 2003)。

注意偏向是指当个体接受外界刺激时,个体会对威胁或者相关刺激表现出不同的注意分配。在生活中,人们通过控制注意,可以对当前的任务、目标信息进行整合比较,抑制无关信息的干扰,来高效地达到一定的目标(田学英,卢家楣,2012;李秀红等,2011)。而当无关信息带有情绪信息时,可能会影响个体的注意偏向,从而导致工作效率不高(史娟等,2014)。对其抑制过程进行研究将具有重要的意义,尤其是研究不同气质类型的人对无关情绪信息的抑制过程,可以帮助人们更好地了解自己的注意力是怎样受情绪信息影响,学会在工作中避免被情绪信息干扰,从而提高工作效率,更好地适应人际环境。

情绪是一种复杂的主观体验和内部心理状态,对情绪信息与注意偏向的研究是当今的热点问题之一,过去的研究多集中于注意偏向,研究范式的多样化、被试群体特质的差异性(乐洪波等,2009;Doerksen & Shimamura, 2001),导致对注意偏向机制的诸多争论。在注意实验中,与不带情绪色彩的刺激相比,具有情绪含义的刺激更能吸引注意或占用注意资源,引起注意偏向(高淑青等,2012)。正性情绪信息与负性情绪信息均属于带有情绪色彩的刺激,而中性情绪信息属于不带情绪色彩的刺激。另一个研究发现,不同情绪模式图片的眼动特征有差异,人们观看正、负性图片比观看中性图片时瞳孔更大、注视点更多(李强等,2006)。眼动分析法是近年来研究阅读的最有效的方法之一。眼动测量的主要优点是实时测量和非干扰性,即它能反映被试认知的即时加工情况,并对被试的加工过程基本不造成影响。眼动记录技术的发展使实验情境更趋于自然,大大改进了研究的生态学效度。眼动情绪指标的研究更直接反映着被试对情绪图片认知加工的过程和水平,眼动分析在情绪材料认知与情绪评估方面有重要意义,但相关研究很少。

目前,针对普通个体所做的情绪信息的注意偏向研究并不多,像气质类型与情绪信息的注意偏向的实验研究并不多,比如气质类型对个体识别情绪信息的影响,大多数研究者做的是幼儿气质类型的相关研究。本研究以大学生为例,通过问卷调查,了解大学生群体中四种典型的气质类型个体对情绪信息的识别是否存在显著差异。

2. 实验方法

2.1. 被试

本实验被试为84名大学生,年龄在18~22周岁之间(M ± SD: 19.87 ± 0.67),其中男性23人(27.4%),女性61人(72.6%)。数据处理后得出,胆汁质7人(8.3%),多血质23人(27.4%),黏液质37人(44.0%),抑郁质17人(20.2%)。所有被试裸眼或矫正视力均正常,无心理和精神病史。本实验采用线上电子问卷的形式进行。每位被试都书面签署了知情同意书。实验开始前被试被告知所有数据都是匿名存储的并且他们有权在任何时候退出实验。

2.2. 实验材料

问卷材料:查采用北京师范大学陈会昌改编的气质类型调查问卷(陆运青,王建忠,1995),该问卷由60个题目组成,每种气质类型15题,可得到四种气质类型:胆汁质(例:“遇到可气的事就怒不可遏,想把心里话全说出来才痛快”,“和人争吵时,总是先发制人,喜欢挑衅”)、多血质(例:“到一个新环境很快就能适应”,“喜欢和人交往”)、黏液质(例:“做事力求稳妥,不做无把握的事”,“生活有规律,很少违反作息制度”)和抑郁质(例:“厌恶那些强烈的刺激,如尖叫、噪声、危险的镜头等”,“遇到问题常常举棋不定,优柔寡断”)。被试通过五点评分(1 = 很符合,5 = 完全不符合)评价每个题目描述的情况与自己的相符程度。如果被试某种气质得分高出其他三种(均高出4分以上),则判定该被试属于此种气质类型。

面孔材料:表情刺激来自中国化面孔情绪图片库,从中挑选厌恶、悲伤、恐惧、愤怒、平静、愉悦各2张,总计12张图片(男、女各半)。使用修图软件对图片的亮度、光线、肤色等进行标准化处理,消除可能引起被试无意注意的面部特征(如痘、痣等)。

2.3. 实验设计与程序

本实验为两因素混合实验设计,因变量为个体对基本情绪面孔的识别的准确率,自变量为气质类型(胆汁质/多血质/黏液质/抑郁质)和面孔情绪(厌恶/悲伤/恐惧/愤怒/平静/愉悦)。气质类型为被试间因素,面孔情绪为被试内因素。

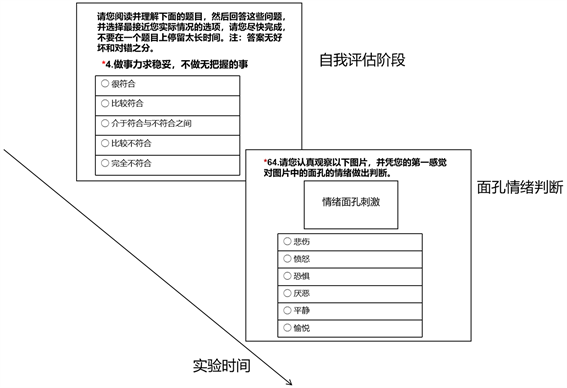

本实验采用直接识别任务,被试观看面孔图片后选择能正确描述表情情绪的词语。实验分为两个阶段,第一阶段为自我评估,第二阶段为面孔情绪判断。自我评估阶段,被试会看到一系列测验气质类型的问题,并按照自己最近的实际情况来选择选项。面孔情绪判断阶段,要求被试对每一张面孔进行(悲伤/愤怒/恐惧/厌恶/平静/愉悦)情绪判断。实验流程见图1。

3. 结果

对准确率进行4 (气质类型:胆汁质/多血质/黏液质/抑郁质) × 6 (面孔情绪:厌恶/悲伤/恐惧/愤怒/平静/愉悦)的两因素重复测量方差分析,结果显示,气质类型的主效应不显著(F = 0.272, p = 0.845, η2 = 0.100),面孔情绪主效应显著(F = 7.843, p < 0.001, η2 = 0.089),面孔情绪和气质类型交互效应显著(F = 0.664, p = 0.790, η2 = 0.024)。

注:情绪面孔识别任务单个试次的流程示意图。被试首先看到一系列问题,并按照自己最近的实际情况来选择选项,随后对图片刺激进行情绪判断。

注:情绪面孔识别任务单个试次的流程示意图。被试首先看到一系列问题,并按照自己最近的实际情况来选择选项,随后对图片刺激进行情绪判断。

Figure 1. Experimental task flow chart

图1. 实验任务流程图

事后比较结果见表1,大部分情绪之间准确率差异显著(p < 0.001。情绪和气质类型交互效应不显著。不同情绪表情上不同的气质类型的准确率见表2。

Table 1. Emotional main effect performance post hoc comparison

表1. 情绪主效应表现事后比较

注:因变量为面孔识别的准确度。

Table 2. Accuracy of recognition of six expressions on individuals with different temperament types (M ± SD)

表2. 不同气质类型个体在六种表情上的识别的准确率(M ± SD)

简单效应分析结果见表3,具体而言:当刺激为悲伤和愤怒表情时,黏液质个体的准确率显著低于多血质和抑郁质个体,胆汁质个体的准确率显著高于多血质和抑郁质。当刺激为恐惧表情时,黏液质个体的准确率显著高于胆汁质和抑郁质个体,多血质个体显著低于胆汁质和抑郁质。当刺激为厌恶表情时,多血质和黏液质个体的准确率显著高于胆汁质和抑郁质。当刺激为愉悦表情上,多血质个体的准确率显著高于胆汁质和黏液质,抑郁质个体的准确率显著低于胆汁质和黏液质。当刺激为平静表情时,气质类型差异不显著。

Table 3. Post hoc comparison of emotional and temperament type interaction effects

表3. 情绪与气质类型交互效应事后比较

注:因变量为面孔识别的准确度。

4. 讨论

4.1. 不同气质类型个体在基本情绪表情识别上的差异表现

本实验基于基本情绪理论,进一步发现在不同的气质类型上,四种气质类型在基本情绪表情识别上存在不一致的差异表现。

抑郁质个体在愉悦表情上的识别准确率显著低于胆汁质和黏液质个体。这可能是因为抑郁质个体体验情绪的方式更少,他们多愁善感,不善于交际,可能带有一定程度上的快感缺失。这导致他们对愉悦的情感信息产生回避,认为愉悦是不真实的、无用的。胆汁质个体在悲伤、愤怒表情上的识别准确率显著高于多血质和抑郁质个体。这可能是因为他们本身具有强烈且持久的情感,因此他们能更加准确地识别出这类同样带有强烈的情绪。

黏液质个体在悲伤、愤怒表情上的识别准确率显著低于多血质和抑郁质个体,但在恐惧、厌恶表情上的识别准确率显著高于胆汁质和抑郁质个体。这可能是因为黏液质个体较为稳重,他们通常考虑问题较为全面。从社会意义来看,当恐惧、厌恶这类传递困境的信息传来时,黏液质个体能更加准确地识别出这些信息。多血质个体在恐惧表情上的识别准确率显著低于胆汁质和抑郁质个体,但在厌恶表情上的识别准确率显著高于胆汁质和抑郁质,而在愉悦表情上的识别准确率显著高于胆汁质和黏液质个体。这可能是由于多血质本身具有朝气、热情、活泼好动等外向的特点,因此他们在识别情绪时,更容易识别出传递着快乐信息的情绪面孔。同时,由于他们富有同情心、喜欢与人交往、导致他们对他人传达的求助信息也更为敏感。

由此可见,不同的气质类型的个体在识别他人情绪时,往往会带上自己本身的气质特点和人格色彩。他们会将自己的情绪和想法投射到他人身上,导致他们对不同的情绪面孔的识别产生不同的特异性。虽然不同的气质类型会使他们对不同的情绪更加敏感,但也会影响他们对某些情绪的知觉,阻碍他们的社会交往,最终导致其出现社会交往和适应障碍。因此,在心理咨询中,咨询师可以根据来访者的气质类型推断他们对什么情绪更加敏感,分析他们是否由于情绪识别的敏感性差异导致的社会交往障碍。同时,咨询师可以根据不同气质类型的来访者对不同情绪的敏感性不同,有针对性地采用不同的干预策略。

4.2. 本研究的局限与展望

由于疫情原因,本研究的被试群体只有大学生,男女比例不均衡。本研究的样本主要为女性被试,结果能否推广到更多群体中需要进一步的研究验证。在基本情绪面孔识别中不同气质类型的差异是否会受性别以及其他不同年龄群体的调节还有待验证。

同时,由于资源有限,本研究只用了一个任务测情绪面孔识别率,研究结果缺乏更多实验数据的支撑。后续可通过其他实验范式研究在基本情绪面孔识别中不同气质类型个体的唤醒水平、认知加工和心理资源投入等,未来可以通过眼动仪、磁共振成像等技术对其背后的心理活动和脑神经机制做进一步的研究。

目前,相似的研究较少,难以互相印证。未来还需要有更多的相似研究。可以尝试选择动态的情绪面孔图片或视频,增加声音和肢体动作,丰富刺激材料,更加完整地揭示个体内部的认知加工过程。

致谢

作者感谢王静茹、解毅敏、吴健豪、高海玲、梁绮媚、梁晓彤、古丽努尔、徐梓娟、曾维弘、陈皓琮、戴利国的帮助。

NOTES

*通讯作者。