1. 引言

肝移植手术难度大,手术时间长 [1] ,近30年来,它被视为最有效的终末期肝脏疾病治疗手段 [2] [3] 。钾离子对人体机体的新陈代谢有着重要的影响 [4] [5] 。钾紊乱是肝脏移植术后常见的并发症,它可能会引起严重的心律失常,从而威胁到病人的安全 [1] [2] [6] [7] [8] [9] [10] 。钾离子对维持细胞膜上的电位差起着关键作用,其浓度影响着心肌细胞的静息电位水平以及动作电位的复极化过程 [4] 。低血钾,是指血清钾离子浓度小于3.5 mmol/L。当发生低钾血症时,细胞膜对钾离子的通透性下降,引起了心肌静息电位的下降,心肌超常期的延长,动作电位持续时间延长,即提高了心肌的兴奋性,在心电图上表现为ST段的压低,T波的降低,U波的增加,以及Q-T间期的延长 [11] [12] [13] 。同时,低血钾会使心脏的传导能力下降,从而引起房室结的传导阻滞 [14] [15] [16] 。另外,低血钾会增加心肌快速反应细胞的自律性,促进心脏异位起搏的活动及心律失常的再发。所以,像高血钾症一样,低血钾也会导致心律失常。

目前,很多学者都已经注意到,在再灌注后的5 min内,血液中的钾离子水平会出现最高峰。鉴于高血钾会引起心脏功能障碍和致死性心律失常,很多麻醉医师会尝试采用各种方法来降低血钾水平,以减少高钾血症在再灌注后的发生率 [1] [2] [3] [17] 。但也有学者认为,当血钾浓度到达高峰后,钾离子水平可恢复至基线,甚至持续降低 [3] [10] ,例如在Nakasuji [10] 的研究中,患者再灌注前的血钾水平为3.8 ± 0.5 mmol/L,在再灌注后1分钟时,其值为4.5 ± 0.5 mmol/L,而在再灌注后5分钟时,患者血钾水平降低至3.7 ± 0.4 mmol/L。虽然降低血钾含量的方法是行之有效的,并且与高钾血症相关的心脏并发症发生率也逐渐降低,但是手术中低钾血症的发病率还是被低估了。在再灌注后,血液中的钾离子浓度会剧烈波动,因此,警惕并提高对血钾水平的监测和管理是麻醉医师必须重视的问题。由于再灌注后低钾血症的病因是多因素的,所以发现预测因素以确定再灌注后发生低钾血症的高风险患者具有重要的意义。我们研究的目的是通过建立多元线性回归模型,找到成人肝移植再灌注后20分钟低钾血症的预测因素,为早期规划和有效干预低钾血症高风险患者打下基础。有利于患者生理环境的稳定和生命安全,可以提高麻醉管理质量,解决低钾血症影响因素和相关数据信息不足的问题。

2. 方法

2.1. 纳入和排除

本研究是一项单中心观察性研究,对收集的前瞻性数据进行回顾性观察分析。共收集了2017年1月至2020年1月在青岛大学附属医院接受肝移植术的239例成年患者的临床资料,ASA分级II~IV级。本研究方案获得医院伦理委员会批准(伦审批件号:QYFY WZLL 27428)。纳入标准:1) 患者行同种异体肝移植术;2) 患者年龄 ≥ 18岁。排除标准:1) 术前带有气管插管的患者;2) 围手术期发生心室颤动或心脏骤停的患者;3) 在两个观察点之间输注氯化钾的患者;4) 数据极度不完整的患者;5) 由于记录不准确或错误而产生离群值的患者。

2.2. 麻醉与手术

239名病人均接受了同种异体肝移植术,供肝经威斯康星大学低温保存液(Belzer UW Cold Storage Solution,UW液)注入肝脏,并将其置于4摄氏度的冰袋中保存。根据旧肝的阻塞和新肝的灌注,可以将手术过程分成三个阶段:无肝前期、无肝期、新肝期,无肝前期和无肝期可以称为“再灌注前期”,离断门静脉并钳夹下腔静脉后摘除病肝,此后进入无肝期。在下腔静脉吻合后,应用4℃复方氯化钠溶液与白蛋白(5%)冲洗 [18] ,在吻合门静脉之前,先从门静脉内放出50 ml的血液。门静脉吻合完成后,首先用温热蒸馏水冲洗腹腔及肝脏,然后进行肝内血液循环。开放血管的先后次序是,首先开放肝脏下腔静脉,再开放门静脉,至此无肝期结束。应用注射用甲泼尼龙琥珀酸钠在门静脉再灌注前15 min给予激素冲击。分别在三个时期从中心静脉抽取全血化验血常规、生化全套、血凝常规,术中根据血红蛋白、血凝常规和出血量及时输注红细胞、血小板、血浆等。通过监测病人的各项生命体征监护数据,适时应用血管活性药物,以确保血液动力学的平稳,并维持器官和组织的灌注压。通过动脉血气分析的结果,对患者体内的酸碱平衡进行调节,从而维持内环境稳态。在完成手术后,应用超声检查血管吻合后的血流状态,确定肝脏血流动力学基本平稳后,将患者转运至移植重症监护室。

在麻醉之前,检查麻醉机、监护仪、自体血回收仪、吸引器等仪器是否运行正常,并准备好输注加温器、加温毯、暖风机等设备。患者进入手术室后,常规进行心电图、无创血压、脉搏氧饱和度的监测,使用面具进行预充氧,贴除颤仪电极贴,护士开放上肢静脉血管通路,进行输血、输液、泵注麻醉药物;与手术医师、护士进行三方核对,确定病人信息正确,然后进行麻醉诱导,静注0.2~0.3 mg/kg的依托咪酯,40 mg/kg的利多卡因,0.6 mg/kg的罗库溴胺和0.6 mg/kg的舒芬太尼,使用电子可视喉镜气管插管,在明视情况下通过鼻孔插入鼻肠管和鼻胃管,置入完毕后再进行气管插管套囊充气、固定气管插管、放置鼻咽部温度探测器。呼吸器的各项参数包括:70%~90%的吸入氧浓度、10~12次/分钟的呼吸速率、6~8 ml/kg的潮气量、35~45 mmHg的呼气末二氧化碳分压。在超声引导下对颈静脉进行穿刺,放置中心静脉导管(三腔)和肺动脉漂浮导管,其中主管用于单次推注药物,侧管分别用于泵入血管活性药物和持续监测中心静脉压,漂浮导管用于持续监测肺毛细血管楔压、肺动脉压,侧鞘管用于输注非麻醉药物以及特殊情况下的快速输血输液。麻醉维持采用静脉–吸入联合麻醉,吸入1%~2%的七氟烷,持续泵注50~100 ug/kg/min的丙泊酚,2 ug/kg/min的顺式阿曲库铵,并根据需要追加0.2~0.5 ug/kg的舒芬太尼。对于有严重低氧血症、肺动脉高压、心功能不全的病人,采用经食管心脏超声(TEE)监测心脏状况、发现气体栓塞等情况。在手术过程中,分阶段记录不同时期的尿量。

2.3. 观察点

观察时间点1为无肝期开始后,通过中心静脉导管采集静脉血液样本进行生化测试。用5 ml注射器采集1 ml纯动脉血,并在室温(22℃)下使用血气分析仪(ABL90FLEX, Radiometer Company, Denmark)进行分析,此时钾离子水平为基线水平并记录为K0。观察时间点2为再灌注后20分钟时,通过与上述相同的方法分析动脉血气,此时的钾离子水平记录为K1。该操作由合格的麻醉助理进行,以避免样品在运输过程中因剧烈摇晃或时间过长而溶血。

2.4. 统计分析

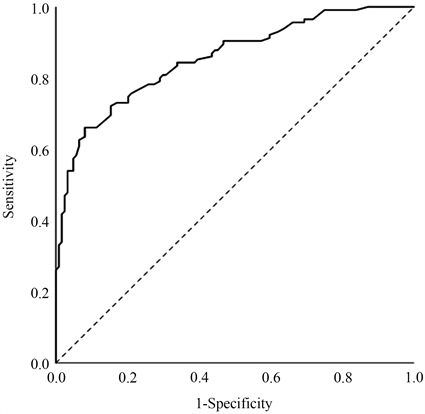

本次研究使用SPSS 26.0软件(IBM Corporation, Armonk, NY, USA)进行数据处理。正态分布的连续数据用平均值±标准差(平均值 ± SD)表示,非正态连续数据用中位数(四分位间距(IQR))表示,分类数据用频率(百分比)表示。所有变量均采用简单线性回归分析,P值 < 0.05的变量纳入多元线性回归分析。P值 < 0.05表明差异具有统计学意义。同时为了估计术前再灌注低钾血症倾向的钾水平阈值,我们引入了受试者工作特征曲线(ROC)分析,并根据最高的约登指数寻找最佳截断值。

3. 结果

为了找出成人肝移植再灌注后低钾血症的预测因素,我们收集了青岛大学附属医院2017年1月1日至2020年1月31日期间接受肝移植的273名成人患者的临床数据。其中35名患者被排除在分析之外:1名患者在手术前进行了气管插管,5名患者在围手术期发生了心室颤动或心脏骤停,18名患者在两个观察点之间输注了氯化钾,4名患者数据不完整,6名患者数据因不准确或错误记录而异常。共有239名患者符合本研究条件,流程图如图1所示。

3.1. 患者特征

人口统计信息和患者特征如表1所示。在239例被纳入研究的患者中,86.19%为男性,平均年龄为52.72 ± 9.46岁,再灌注前钾水平(K0)为4.06 ± 0.44 mmol/L,再灌注后20分钟钾水平(K1)为3.48 ± 0.52 mmol/L,2.93%的患者在术前患有肝性脑病,34.73%的患者患有再灌注后综合征,再灌注后综合征的定义为在再灌注后的前5分钟内平均动脉压较基线下降30%持续超过1分钟。

3.2. 简单线性回归

如表2所示,我们从患者中收集了48个不同的数据作为自变量,再灌注后20分钟的钾水平(K1)作为因变量,分别通过简单线性回归进行分析。结果表明,有13个自变量与因变量(K1)呈线性相关(P < 0.05):体重(69.70 ± 12.53, P < 0.001)、国际标准化比值(1.20 (0.46), P = 0.038)、Child-pugh评分(8.05 ± 2.48, P = 0.012)、MELD评分(9.21 ± 6.78, P = 0.024)、无肝期时间(60 (20), P = 0.005)、中心静脉压(cmH2O) (7.73 ± 3.65, P < 0.001,甲强龙/体重(8.16 ± 1.24, P < 0.001),PH值(7.40 ± 0.06, P < 0.001,再灌注前钾水平K0 (4.06 ± 0.44, P < 0.0001),钠(143.96 ± 4.78, P = 0.002),白蛋白(43.41 ± 6.69, P = 0.010),总胆汁酸(51.63 ± 54.56, P = 0.047),胱氨酸蛋白酶C (0.80 (0.31), P = 0.010)。

3.3. 多元线性回归

我们用上述13个变量建立了多元线性回归模型,并进行了逐步分析(表3)。在模型5中,再灌注前钾水平K0 (β = 0.680, P < 0.001)、体重(β = 0.005, P = 0.029)、中心静脉压(β = 0.0025, P < 0.0001)、无肝期时间(β = 0.003, P = 0.003)、甲强龙/体重(β = 0.050, P = 0.020)是五个具有统计学意义的预测因子。

Table 3. Multiple linear regression and ANOVA

表3. 多元线性回归和ANOVA

a预测因子:常量,K0 (mmol/L);b预测因子:常量,再灌注前K0 (mmol/L),体重(kg);c预测因子:常量,再灌注前K0 (mmol/L),体重(kg),中心静脉压(cmH2O);d预测因子:常量,再灌注前K0 (mmol/L),体重(kg),中心静脉压(cmH2O),无肝期时间(min);e预测因子:常量,再灌注前K0 (mmol/L),体重(kg),中心静脉压(cmH2O),无肝期时间(min),甲强龙/体重(mg/kg);f预测因子:常量,再灌注前K0 (mmol/L),体重(kg),中心静脉压(cmH2O),无肝期时间(min),甲强龙/体重(mg/kg),含钾液输入量(ml),尿量(ml),冷缺血时间(min),移植物重量(g),红细胞输入量(U)。

3.4. 预测方程

我们建立了预测方程:

该方程可预测成人肝移植再灌注后20分钟的低钾血症。模型5的调整后R方为0.478 (表3)。此外,根据临床经验,我们将冷缺血时间、移植物重量、尿量、红细胞输注量和含钾液体输注量纳入模型6。模型6的调整后R方为0.472 (表3),低于模型5。我们对模型5引入了受试者工作特征曲线(ROC)分析(图2),其曲线下面积为0.855 (95%置信区间:0.808至0.902,P < 0.001),截断值为3.605 mmol/L (敏感性:0.661;1-特异性:0.081)。

Figure 2. Receiver operating characteristic curve

图2. 受试者工作特征曲线

4. 讨论

通过对273名接受肝移植的成人患者的数据建立多元线性回归模型,我们发现了开放前血钾、体重、无肝期时间、开放前中心静脉压、每千克体重使用的甲强龙毫克数是开放后20分钟发生低钾血症的预测因子,该预测模型调整后的R方值是0.478,截断值是3.605,敏感度是0.661,特异度是0.919 (AUC = 0.855, 95%CI: 0.808~0.902, P < 0.001)。我们的研究可以对发生低钾血症的高风险患者进行早期筛选和有效干预,指导对电解质紊乱的应对策略以利于麻醉安全的管理。

4.1. 再灌注前钾水平K0

本试验结果显示,在再灌注后20 min时发生低钾血症的现象并不少见 [19] ,在本次研究中的发生率为51.88%。尽管此前已有人报道过,在再灌注后患者的血钾水平有降低的趋势 [3] [5] [7] [9] [10] [20] - [26] ,但尚无相关文献报道影响再灌注后血钾降低的因素。Acosta等人 [27] 发现,在再灌注5 min后,患者体内的钾离子会降低至基线以下。而Laurence Weinberg等人 [1] 则未观察到这种情况,他们认为在再灌注后5 min内,患者的钾离子水平会回到基线,他们的研究重点是观察在0~300秒内血液中的钾含量变化。二者的研究并没有继续观测5分钟之后的血钾变化,我们将观测时间点设定在再灌注后20分钟,延长了对血钾变化的研究时间。另外,本试验包含243名患者,多于Acosta的106名患者和Laurence Weinberg的30名患者,在本次研究中我们发现有51.88%患者的血钾降至3.5 mmol/L以下。此外,Laurence Weinberg等人 [1] 还发现,再灌注前钾水平与再灌注期间的峰值钾值之间存在很强的关联,我们的研究结果与之相似。我们发现,再灌注前钾水平是再灌注后20分钟发生低钾血症的重要预测因子(B = 0.68, 95%CI: 0.586~0.792, P < 0.001)。

4.2. 体重

我们的研究发现,肝脏移植受体患者的体重与其再灌注后的血钾浓度呈正相关关系。Miriam Zacchia等人 [4] 提到,在血液中钾含量发生波动时,人体有一个大型细胞储存库(包括肌肉、肝脏和红细胞)对其进行缓冲。在血浆钾离子水平降低之前,骨骼肌会对钾离子的摄取产生胰岛素抵抗。Biruh Workeneh等人 [28] 也发现,体重增加与胰岛素抵抗呈正相关。同时Biff F. Palmer [29] 也指出,细胞外钾离子浓度的变化主要是通过进出骨骼肌细胞来进行缓冲的。这也许可以帮助解释,为何较大体重的肝移植受体患者在再次灌注后较少出现低血钾。Victor W. Xia等人 [9] 发现在儿童肝脏移植中,体重 ≤ 15 kg是导致再灌注后低钾血症的一个独立危险因素。这与我们的结论相同,证明体重是影响血钾浓度的一个预测因子。

4.3. 无肝期时间

Masato Nakasuji等人 [10] 指出,OLT血管重建后即刻出现的高钾血症,其原因主要是由无肝期心脏输出量的减少而产生的代谢性酸中毒引起的。我们的研究结果表明,再灌注后20分钟时血液中的钾离子浓度会随着无肝期时间的延长而增加,可能与无肝期延长导致的机体酸中毒加重有关 [30] 。同时在Masato Nakasuji [10] 的实验中,第一组的病人需要在血管重建后15 min内输注KCl,因为血清钾离子浓度已经下降到了低于血管重建前测量的水平,这与我们的发现一致。

4.4. 中心静脉压

中心静脉压是衡量患者体内液体量的一个重要指标,在肝移植术中通过对中心静脉压的持续监控,可以更好地帮助麻醉医生管理患者液体状态。P. Norsk等人 [31] 的研究结果显示,CVP和抗利尿激素之间存在具有统计学意义的负相关。结合上述结果,我们认为,在再灌注前患者的CVP升高,体内的抗利尿激素浓度降低,从而促使身体排出尿液,排泄过程中尿液会带走大量钾离子,导致开放后20分钟出现低钾血症。另外,CVP增加表示体内的液体容量越多,从而导致了某种程度上的钾离子浓度被稀释,这也许可以忽略不计。

4.5. 甲强龙/体重

在我们进行肝脏移植时,会在门静脉开放之前常规给予患者糖皮质激素(甲强龙)抗排异反应。短时间内大剂量糖皮质激素的输注可以引起患者血糖的升高 [25] [26] 。同时Robert E. Shangraw [7] 发现,在无肝期末期和再灌注后早期,患者体内会出现胰岛素浓度峰值。John G. Hexem等人 [20] 发现,患者的血浆胰岛素浓度在无肝期升高,在门静脉开放后逐渐下降。两项实验都证明,在打开的门静脉开放的初期,患者的血液中的胰岛素水平会增加。因此,患者体内随着血糖水平的升高,胰岛素水平的升高,钾离子向细胞内转移的速度增加,从而导致血清中钾的含量降低。但目前我们尚无技术方法可对患者术中胰岛素浓度进行检测,故仅从既往的研究资料中推测其与再灌注后低钾血症的相关机制。

4.6. 不足

我们的研究发现了5个造成低钾血症的预测因子,但还有更多我们未统计到的因素在影响低钾血症的发生,比如胰岛素水平、尿钾水平等。同时,我们的观测时间点是固定值,没有对血钾水平的降低进行连续的观测。此外,我们统计的数据也存在一定的误差,无论是时间、还是数值,都只能尽力符合真实情况。在接来下的研究中,我们会扩展收集更多的变量,还会进行多个时间点的连续观测,同时在数据方面也会更加精确和严谨。

5. 结论

我们的研究确定了低钾血症的五个预测因素,包括再灌注前钾水平、体重、无肝期时间、中心静脉压和甲强龙/体重。这一结果丰富了在成人肝移植领域对低钾血症的研究,对麻醉管理水平的提高有一定的指导意义,有利于保护患者在肝移植术中的生命安全。

NOTES

*通讯作者。