1. 引言

第三产业指与服务相关的产业,为第一和第二产业服务,依靠智力或劳动技术生产商品,扩大财富再分配。主要包括现代物流业、批发和零售业等。第三产业不仅是社会经济发展的重要指标,也是目前就业的主要途径1。据国家统计局显示,2020年第三产业GDP的贡献率为47.3%,就业人数占总就业人数的47.7%。将近一半。但是自新冠疫情发生以来,第三产业的发展受到冲击,与2019年同一季度相比,2020年前两个季度的GDP贡献率分别下降了21%和32%。

两会重要文件《政府工作报告》,明确2022年国内生产总值增长5.5%左右,城镇新增就业1100万人以上。由于第三产业强大的吸纳劳动能力和不断增长的GDP贡献率,要达到两会目标,第三产业在新冠疫情影响下的发展就必须受到重视。因此,研究新冠疫情对第三产业的影响意义重大。

2022年国内疫情形势严峻,本土病例增多,呈现点多、面广、频发等特点,动态清零成为我国现阶段疫情防控的最佳选择 [1] 。在“动态清零”政策下,2022年第一季度第三产业贡献率达到49.6%,与2020年第一季度比,提高了4.6%,极大促进了疫情下第三产业经济发展。事实证明,我国坚持“动态清零”总方针,可以有效控制疫情,减少感染和死亡人数,降低经济损失,恢复社会发展 [2] 。

2022年12月优化新冠疫情防控新十条政策落地,意味着当前防疫政策进一步放松,经济复苏对于第三产业影响意义重大。目前学者多是基于行业角度和就业市场分析新冠疫情带来的冲击,如:何劲军(2021)等人。本文将系统地梳理各个学者的研究成果,在已有文献的基础上,将何劲军(2021)等人提出的新冠疫情对行业或就业的分析推广到第三产业。一方面,第三产业急待转型和变革,传统行业的发展需要加入新鲜元素;另一方面,我国第三产业中新兴产业占比较少,就业结构需要改变。通过对第三产业行业类别等方面分析,探讨其优势、薄弱点和存在的问题,不仅可以减少疫情对第三产业带来的冲击,还可以使第三产业更加科学高效的发展,对我国早日实现第三产业结构转型、促进经济增长有重要意义。

本文的结构安排如下:第二部分主要从第三产业在新冠疫情前后的发展状况(包括主要行业近几年的行业增加值收入)、行业类别受冲击程度,以及就业市场、不同城市和国际比较方面讨论新冠疫情对第三产业经济的影响,并重点在行业类别受影响程度和就业方面分析了得出的结论和使用到的计量模型。第三部分基于新冠对第三产业影响的现有研究做出综述和评论,指出进一步的研究方向。

2. 新冠疫情对第三产业的影响

2.1. 第三产业在新冠疫情前后发展状况

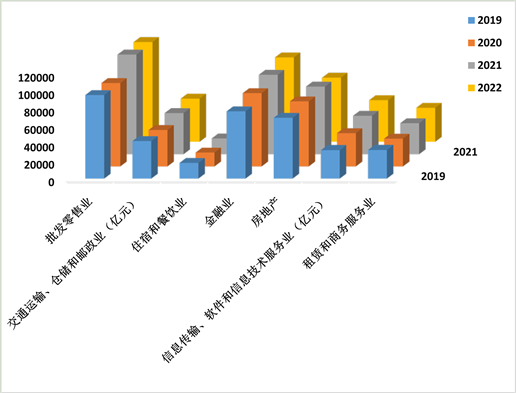

中国统计年鉴显示,我国第三产业GDP占比从1992年的35.6%,增长至2019年的54.3%,已成为三大产业中占比最高的产业。但新冠疫情爆发后,第三产业GDP的贡献率从2019年的63.5%跌至2020年的46.3%,受影响较大。这里给出了第三产业占比较大的行业从2019年至2022年行业增加值数据,来源于国家统计局年度统计公报,见表1;并基于数据绘制趋势图(图1)。

Table 1. Data of added value of some industries

表1. 部分行业增加值数据

Figure 1. Trend chart of added value of some industries

图1. 部分行业增加值趋势图

从图1可以看出,第三产业中批发零售业、交通运输、仓储和邮政业等主要行业在2020年和2022年的发展趋势较不理想。究其原因主要是因为2020年疫情初次爆发,来势凶猛,很长一段时间内大家居家隔离,导致与服务业相关的行业如批发零售、住宿餐饮等都受到较大影响,一时间恢复过慢。2022年前期上海、天津等地疫情反复,本土病例增多;而后期国家实行放开政策,短时间内“阳性”集中;因此,在2022年中,疫情明显加剧,进而导致交通、餐饮方面短时间内受冲击严重。

新冠疫情对第三产业影响的研究目前主要有两种不同的方向,一方面是基于疫情造成的负面影响,另一方面则关注疫情带来的机遇。刘达禹等人(2020)选取非典、禽流感和新冠时期三次产业实际增加值同比增速、通货膨胀率等数据,通过构建TVP-VAR模型,对比了不同时期政策对三次产业的非均衡影响。研究显示新冠疫情的影响范围广且具有长期性,打破了第三产业的市场规律,出现了潜在的通胀风险 [3] 。特别是对我国中小型服务业来说,损失严重,周新辉等人(2020)通过贝叶斯岭回归模型对我国中小服务型的企业分析预测,预计2020年我国中小服务型企业产业主营业务收入损失约7.2~8.1万亿元,且主要集中在第一和第二季度 [4] 。

虽然新冠疫情对服务业造成了重大冲击,但是一些行业如“互联网+”等新兴服务业反而借势获得发展 [5] 。但由于产业链的细化和专业化,部分具有较高数字化程度的行业也会受到较大冲击,如:酒店、餐饮等行业;同时数字经济化的分化和断裂仍是政府和企业需要高度重视的问题 [6] 。

2.2. 新冠疫情对行业类别的影响

依据中国统计年鉴公布的GDP行业占比,第三产业的主要行业有批发和零售业、现代物流业、金融业等。2020年批发和零售业对GDP的贡献率首次出现负值−5.6%,而金融业的贡献率从19年的8.6%到20年的23.1%。可以看出,行业性质不同,疫情对其产生的影响也不同。表2选录了一些代表性的实证研究。这些文献的主要自变量是劳动和资本的投入、企业规模和营业能力等;主要运用的模型有双向固定效应模型、投入产出模型和向量自回归模型等。

Table 2. Studies on the impact of COVID-19 on industry categories

表2. 关于新冠疫情对行业类别影响的研究

新冠疫情主要对餐饮业、交通运输业、航空业和旅游业产生了负面影响 [13] ,且不同产业和国民经济之间存在关联效应,如:2020年第1季度,住宿和餐饮业的总体关联效应损失度高达55.77% [14] 。赵丹丹等人(2021)梳理了新冠疫情对典型行业的影响,发现新冠疫情不仅给餐饮等行业带来了冲击,也使得网络服务业、医药行业、保健品行业和体育行业呈现“逆向生长”,发展良好。如:2020年2月美团和饿了吗外卖用户分别增加了18.6%和39.4%;同时钉钉和支付宝推出“春雷计划”,拟帮助全国5000所学校、1000家教育机构和100个教育局实现数字化建设 [15] 。

2.3. 新冠疫情对我国就业市场的影响

2020年1~2月我国失业率在疫情爆发后小幅度上升,随后国家发布一系列帮扶政策,如《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发[2020] 6号)、《关于进一步做好春节后农民工返城服务保障工作的通知》(国农工办发[2020] 1号)等。这些就业措施起到了稳定农民工就业结构,拓宽就业渠道的作用 [16] ,失业率得以改善,3月份降低了0.3% [17] 。表3选录了一些实证分析,主要从中小微企业发展、城镇失业率、不同类型就业人员受影响程度及复工复产方面探讨了新冠疫情对就业的影响。

Table 3. Research on the impact of COVID-19 on China’s job market

表3. 关于新冠疫情对我国就业市场影响的研究

在疫情发生前,交通运输仓储和邮政、居民服务等行业劳动力市场饱和,而批发和零售业以及金融、信息传输软件和信息服务等行业正处于发展时期,可以显著拉动就业增长 [22] 。但是由于疫情的爆发,服务业各个行业都受到不利冲击,批发与零售、住宿和餐饮等传统服务业占比从39%下降到了25% [16] 。高文书(2020)通过损失折算法测算新冠疫情对中国就业的影响,结果显示2020年第一季度,住宿餐饮业、旅游业、文化娱乐业和交通运输业就业岗位损失分别可达228万、225万、107万和218万以上,损失率高达70%、60%、60%和80%;其中以农业户口为主,受疫情影响较严重 [13] 。同时莫荣、李付俊(2020)通过梳理新冠疫情对灵活就业人员的影响,发现新冠疫情会使得劳务派遣、劳务外包等灵活就业群体的就业质量最先受到影响,也会出现部分灵活就业人员断保的情况 [23] 。

2.4. 新冠疫情对我国不同城市的影响

张凯煌、千庆兰(2020)从不同维度对比了新冠疫情对我国经济的研究,发现经济发达地区的服务业较不发达地区更易受到疫情冲击。全国各省市的利润均下滑−30%,广西、辽宁甚至超过−150%;浙江、上海经营现金流下滑超过−150%。城市经济发展状况不同,第三产业受到疫情冲击程度也会存在差异 [24] 。表4选录了一些城市在疫情下第三产业发展的具体研究,主要是基于行业分析,多使用投入产出和结构方程模型。

Table 4. Studies on the impact of COVID-19 on different Chinese cities

表4. 关于新冠疫情对我国不同城市影响的研究

2.5. 国际比较

Fana M, et al. (2020)梳理了新冠疫情对德国、意大利和西班牙等6个国家就业的影响,发现本身受疫情较重的国家如:西班牙、意大利和英国,更容易受到限制的严重就业影响 [28] 。如,疫情影响下,加拿大和其他几个国家被迫实行经济关闭,导致餐饮业失业率上升,数十万人失去工作 [29] 。虽然许多公司疫情期间实施了在家办公政策,但不同职业、不同收入人员会存在差异。Dingel J I, Neiman B (2020)梳理了不同国家就业人员在家办公及工资情况,发现高收入行业中有83%可以在家办公,其中专业、科技服务占80%;然而低收入行业中,零售业、住宿和食品在家办公仅占18% [30] 。

新冠疫情对全球服务业产出造成了不利影响,如旅游娱乐业、金融和保险业、批发和零售业产出分别下降了11.68%、9.87%、7.49% [31] 。以美国为例,Gunay S, Kurtulmuş B E. (2021)通过马尔可夫状态转换回归、DCC-GARCH模型和MRSR模型,研究了新冠疫情对美国酒店、娱乐、餐馆、航空四个服务业的影响,发现娱乐和航空业受疫情影响显著,行业系数在−0.03左右 [32] 。实践证明,合理运用信息技术可以帮助疫情防控和促进经济发展,Xiang S, et al. (2021)通过梳理中国、德国、意大利等国家维持经济、防控病毒的措施,得出数字化经济和信息技术可以帮助恢复经济增长、抗击疫情的结论 [33] 。

3. 述评

3.1. 结论

新冠疫情对全球第三产业的冲击主要集中在交通运输业、航空业和旅游业等,其中美国、瑞典和加拿大的失业率较高。对我国而言,影响主要分布在发达城市、传统行业和中小微型服务企业。与新兴产业相比,传统行业发展已趋于饱和。在这些行业中,农业人口所占比例较大,受疫情影响较严重;同时部分灵活就业人员因为封城等措施,工作稳定性和社保等方面得不到保证。而信息技术、计算机等新兴产业和医药行业在疫情影响下,发展迅速,就业需求增多。但是由于我国产业数字化薄弱、技术与应用融合机制不健全,信息技术的应用会受到制约。

夏杰长等(2020)的观点本文是比较赞同的,疫情对我国第三产业的发展并不完全是负面影响,信息技术等产业可以促进疫情防控和经济恢复。目前我国正处于产业结构转型的关键期,不仅需要加大新兴行业在第三产业的比重,吸纳高质量人才就业;也要促进传统服务业和其他行业与技术结合,将信息技术作为手段,为企业赋能,提高服务行业的速度和质量。

3.2. 进一步的研究方向

1) 综上所述,学者们对第三产业和新冠疫情的研究多是考虑某个行业,对疫情下第三产业整体发展的实证分析较少,仍需加强研究。

2) 新冠疫情对第三产业中新兴产业正面影响较多,但是基于计算机、信息行业的实证分析较少,多是结构化升级的政策建议和策略剖析,没有就具体的发展状况,如:新兴产业占比、贡献率等方面,做出实证研究。因此,今后学者可以就这一方面进行进一步的研究。

基金项目

项目名称:新冠疫情对超大城市零售业的影响(项目号:2022SKYZ317)。

参考文献

NOTES

1在市第三产业发展工作座谈会上的讲话。