1. 引言

改革开放以来,我国经济增长速度和科学技术创新成就令世界瞩目,但是前期先污染后治理、速度和质量不均衡的发展方式给我国环境带来了严重的负荷,严重制约了我国经济的可持续发展。在当今国家“双碳目标”背景下,如何协调配置绿色创新技术资源和优势,推动经济发展方式的绿色转型升级,努力实现经济发展与环境污染的平衡已经成为我国亟待解决的问题关键所在。由此可见,创新驱动和绿色发展引领经济发展优势凸显,已经成为我国经济高质量的重要战略。创新是促进可持续发展的关键动力,绿色化是国家突破资源环境约束、经济高质量发展的重要基点,绿色创新作为“创新驱动”与“绿色发展”的结合点,为国家经济发展开辟了一条新的路径。

综合已有文献,关于绿色创新效率的测度与空间相关性分析,不同学者建立的指标体系、采用的测度方法、空间分析方法有所不同。李玉婷和祝志勇(2019)通过构建包括资本、劳动投入和经济、环境产出的指标体系,利用绿色创新SFA模型,对中国区域绿色创新效率进行了测度,并分析了不同制度的影响 [1] 。肖黎明、张仙鹏(2019)构建了以人力、资本以及环境污染等非期望指标作为投入,以专利申请量和新产品销售收入为产出的指标体系,运用改进的SFA模型,测度了强可持续理念下中国30个省份的绿色创新效率 [2] 。Yi M等(2020)构建包括人力投入、资本投入和能源投入,以及考虑到环境污染非期望产出的指标体系,运用DEA-SBM模型测算了长江经济带制造业的绿色创新效率 [3] ;关于空间相关性分析方面,(J Fan, Z Xiao, 2021)采用SBM-DDF模型、引力模型和社会网络分析模型对中国绿色创新的空间关联网络进行了分析,结果表明,中国绿色创新关联网络存在空间效应 [4] 。曹玲等(2022)运用全局和局部莫兰指数检验分析了2005~2019年中国省际工业绿色创新效率的空间分布情况,结果表明中国省际工业绿色创新效率存在显著的空间自相关性 [5] 。

通过对本研究相关文献的整理和总结可知,目前对绿色创新效率虽已有大量研究,但仍存在部分研究空间:首先从研究主体上来看,国内外学者对于绿色创新效率评价研究的热点大多是区域、省域城市和行业层面,鲜有文献研究制造业企业的绿色创新效率;其次,研究方法上看,主要以DEA为主,但传统DEA模型很少同时考虑“松弛”变量和非期望产出。基于此,本文采用同时考虑“松弛”变量和非期望产出的超效率SBM-DEA模型对我国制造业企业绿色创新效率进行评价,在时间维度上对我国制造业企业绿色创新效率进行时间演变趋势分析,除此之外,本文用全局和局部Moran’s I对我国制造业企业绿色创新效率的空间相关性进行检验,并分析其动态空间演化格局,主要把握我国制造业企业绿色创新效率的时空现状和演化趋势,为制造业企业提高绿色创新效率提供参考,对我国政府了解企业目前绿色创新发展现状,合理制定绿色创新发展政策,迎接新一轮挑战具有一定的现实意义和应用价值。

2. 研究设计

2.1. 制造业绿色创新效率测度指标体系的构建

制造业绿色创新效率需要同时具有绿色和创新双重属性,既要强调整个过程中减少污染,又要考虑单位资源投入产生的成果转化水平(Gao Y等,2018) [6] ,因此本文为体现其内涵特征,参考了(曹玲等,2022) [5] 的研究,构建了既包含非期望产出又包含期望产出的制造业企业的绿色创新效率指标体系,如下表1所示,采用非径向、规模报酬不变(CRS)的超效率SBM-DEA模型对制造业企业绿色创新效率进行测算。

Table 1. Evaluation index system of green innovation efficiency of manufacturing enterprises

表1. 制造业企业绿色创新效率评价指标体系

2.2. 超效率SBM-DEA模型评价模型构建

本文以2012~2019年全国158个上市制造业企业为研究对象,根据制造业企业绿色创新效率评价指标体系,首先构建传统DEA-SBM模型对企业绿色创新效率进行评价。本文构造了一个具有n个决策单元(DMU)的生产系统,每个决策单元均有投入X、期望产出

和非期望产出

三个向量,其元素可以表示为

,

,及

,定义矩阵,

,

如下:

(1)

(2)

(3)

其中,

,

,

,

。

则传统DEA-SBM模型可以表示为:

(4)

式(4)中,

,

,

是松弛向量,分别表示投入、期望产出、非期望产出,

是权重向量,目标函数

是效率值,且

。当

,即

时,说明决策单元是有效的;当

时,说明决策单元是无效的,需要通过增加期望产出、减少投入或非期望产出(优化配置)来改善效率(吕岩威等,2020) [7] 。

当其效率值

同时等于1时,可能存在多个有效DMU。为了进一步对这些DMU进行排序,进一步构建带有非期望产出的超效率SBM模型,可以表示为:

(5)

式(5)中,

是目标效率值,可以大于1,其余同上式。这种非径向、非导向型的超效率SBM模型,避免了投入产出的松弛性问题,并可以对多个同样有效的DMU进行区分和排序(田亚鹏和柳晓艺,2021) [8] 。为此,本文选择非径向的超效率SBM-DEA模型研究制造业企业绿色创新效率的变化情况。

2.3. 空间相关性检验模型构建

1) 空间权重矩阵构建

本文选用相邻规则进行空间权重矩阵的构建。具体表达式如下:

(6)

其中,

为研究单元;

表明观测点i和观测点j在空间上的位置关系,有共同边则取值为1,无共同边,或者

时,取值为0 (赵路等,2020) [9] 。

2) 全局Moran’s I模型

(7)

和

为研究单元i,j的观测值,

是为空间权重矩阵,

为样本方差。Moran’s I的值大小在

区间,若Moran’s I > 0,为正向空间自相关;若Moran’s I < 0,为负向空间自相关,Moran’s I = 0,则表示随机分布,不存在空间自相关性(李健和马晓芳,2019) [10] 。采用其标准统计量Z值对统计结果显著性进行检验,其公式如下:

(8)

式中,

为Moran’s I期望,

为其方差。

3) 局部Moran’s I模型

局部Moran’s I揭示了某区域与邻接区域的空间相关性程度,反映了区域内空间分布情况(张长江等,2022) [11] 。常用Moran’s I散点图表示,其公式如下:

(9)

(10)

和

研究单元i,j的观测值,n为地区总数,

是为空间权重矩阵。局部Moran’s I散点图有4种空间关联情况,如下表2所示。

Table 2. Moran’s I scatter quadrant meaning

表2. Moran’s I散点图象限含义

2.4. 数据来源

指标所使用的省份层面的数据均来源于2012~2019《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国能源统计年鉴》,指标所使用的企业层面的数据均来源于《国泰安数据库》以及上市公司披露报告,部分缺失年份数据采用插值法补齐。由于西藏、青海地区数据缺失严重,因此剔除ST、*ST和数据不全的企业,通过上述的最新统计数据资料,最终我们选取了全国158个上市制造企业2012~2019年的投入、期望产出和非期望产出指标数据对其绿色创新效率进行测算。

3. 实证结果分析

3.1. 制造业企业绿色创新效率的测度分析

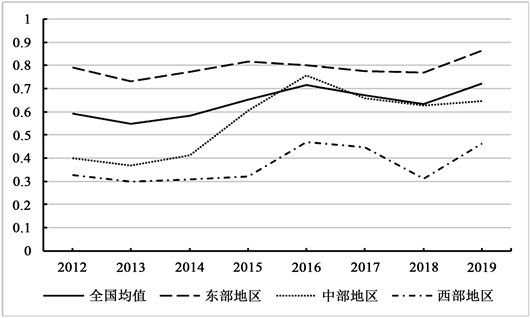

本文根据制造业绿色创新效率评价指标体系和构建的超效率SBM-DEA模型,运用Matlab软件测算出全国158家制造业企业2012~2019年绿色创新效率值,全国制造业企业绿色创新效率水平的总体变化情况如下折线图所示,本文在后续的研究中,均选择在规模报酬不变(CRS)的情况下对绿色创新效率值进行测度。

根据测算结果,计算2012~2019年158家制造业企业的绿色创新效率的均值,根据158家制造业企业效率测算结果,得出2012~2019年我国制造业企业绿色创新效率整体均值为0.640,东、中、西效率均值分别为0.791、0.559和0.368,说明全国制造业企业整体上效率值偏低,技术水平和资源配置水平还有待提升。

本文选出效率均值大于1的前20家企业,得到结果如表3所示。由这20家企业效率结果可以看出,2012~2019年这20家制造业整体呈现波动态势,且效率提升不大。表明我国绿色创新发展水平较高的企业近几年绿色创新发展缓慢,绿色创新资源配置水平和利用情况没有得到有效提升。其次,从排名来看,2012~2019年间均值排名第一的企业是三聚环保,位于北京市,可能跟企业近年依托绿色技术创新进行绿色战略转型有关。排名前五的企业主要位于北京和浙江,排名前10的企业主要位于上海、浙江、广东、北京,基本全部位于东部地区。在20家企业中,只有1家企业长安汽车,位于中部和西部地区,由此可见东西部地区绿色发展不均衡现象十分突出。

Table 3. Green innovation efficiency and ranking of 20 selected manufacturing enterprises from 2012 to 2019

表3. 选取的20家制造业企业2012~2019年绿色创新效率及排名

为了更直观的得到2012~2019年选取的20家制造业企业的绿色创新效率得分均值情况,将表中的数据进一步处理得到了图1,从图中明显可以看出,我国制造业的绿色创新发展发展水平较高的企业中发展也出现不均衡现象,最高的效率值达到1.254,最低的只有1.053,相差较大。由图1结合表3可以看出,东部地区效率较高的企业较中、西部地区明显更多。但是东部地区内部发展也不均衡,效率较高企业主要位于浙江、广东、北京,而东部其他地区则没有或者很少。

Figure 1. Average score of green innovation efficiency of 20 selected manufacturing enterprises in 2012~2019

图1. 选取的20家制造业企业2012~2019年绿色创新效率得分均值

3.2. 制造业企业绿色创新效率时间演变分析

以上已经从横向维度展开了分析,本文根据测度结果得出演变趋势结果如图2所示,图2是2012~2019年全国制造业企业绿色创新效率总体均值和东部、中部、西部三区域均值随时间变化情况,从纵向维度上分析可知,2012~2019年间,全国及三大地区绿色创新效率趋势基本一致,整体呈现波动上升态势,说明我国制造业企业总体绿色发展水平明显改善。但东部地区效率均值每年都在全国之上,而西部地区均低于全国,且东部和西部地区具有明显差距,从东部到西部呈现递减趋势,表明我国西部制造业企业绿色创新资源配置水平较东部有很大差距,出现了明显的发展不均衡现象。而中部地区在2016年之前与全国均值有明显差距,在2016年之后与全国均值十分相近,表明近些年中部地区的企业开始重视绿色创新的发展,且取得了一定的成效。

Figure 2. Average trend of green innovation efficiency of manufacturing enterprises in various regions from 2012 to 2019

图2. 2012~2019年各地区制造业企业绿色创新效率均值走势图

在2016年,除了东部地区,整体和中西部地区都达到了自2012年以来的一个小高峰,可能与2016年是“十三五”规划的首年有关,“十三五”规划提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,更加强调了企业的绿色发展,企业绿色创新资源得到了更好的配置和利用。而东部地区效率一直较高,十三五规划的提出可能对其影响较小。从图中可以看出,自2018年之后,企业的绿色创新效率均出现逐步上升趋势,表明近年制造业企业的绿色创新发展水平在不断提高,越来越多企业开始重视绿色发展。

3.3. 制造业企业绿色创新效率空间分析

1) 全域空间相关性检验

本文根据前文已经构建的全域空间相关性检验模型,得出检验结果如表4所示,表4是2012~2019年各年中国制造业企业各省份绿色创新效率均值的Global Moran’s I,由表4可以看出,2012~2019年的观测期间全局Moran’s I值均大于0,且大部分年份通过了10%的显著性水平检验,只有2019年没有通过显著性检验,拒绝了原假设,且2012~2019年省份效率均值也通过了显著性检验。说明从总体上看,中国制造业企业绿色创新发展不是彼此隔离的,空间分布是具有一定相关性,存在高–高(H-H)相邻、低–低(L-L)相邻聚集的情况。从演变趋势来看,总体上波动平稳趋势,从系数的大小和正负来看,中国制造业企业绿色创新效率的空间分布整体上是具有较强空间正相关性。但对于2019年全局莫兰指数没通过显著性检验的情况,是不能判断中国制造业企业绿色创新效率的空间分布不存在相关性,因为这种相关性可能只存在于部分区域或者正负相抵,导致结果没通过检验,因此需要进一步进行局部空间相关性检验以得出结论。

Table 4. Global Moran’s I and its test results of the average green innovation efficiency of manufacturing industry in China’s provinces from 2012 to 2019

表4. 2012~2019年中国各省域制造业绿色创新效率均值Global Moran’s I及其检验结果

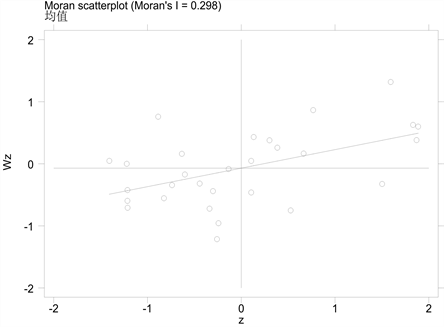

2) 局域空间相关性检验

本文根据前文已经构建的局域空间相关性检验模型,得出检验结果如图3所示,图3是全国制造业企业2012~2019年效率均值的Moran’s I散点图,通过对散点图的观察可以验证全局Moran’s I的结论,即具有高–高(H-H)集聚,低–低(H-H)空间集聚效应,因为较多省份(22个)分布在第一和第三象限,小部分省份(7个)位于第二和第四象限。具体而言,处于第一象限的有10个省份,其中有6个省份(北京、上海等)位于东部地区;而处于第三象限的有12个省份,其中有7个省份(云南、陕西等)位于西部地区,这也进一步验证了东西部地区创新效率发展不均衡的结论。呈现出低–高分布特征处于第二象限的有4个省份(福建、海南等),表明绿色创新方面对周边省份的借鉴和学习能力较弱;呈现出高–低分布特征处于第四象限的有3个省份(重庆、吉林、广西),这3个省份对自身绿色创新发展效率较高,可是对周边省份发展带动力有限。

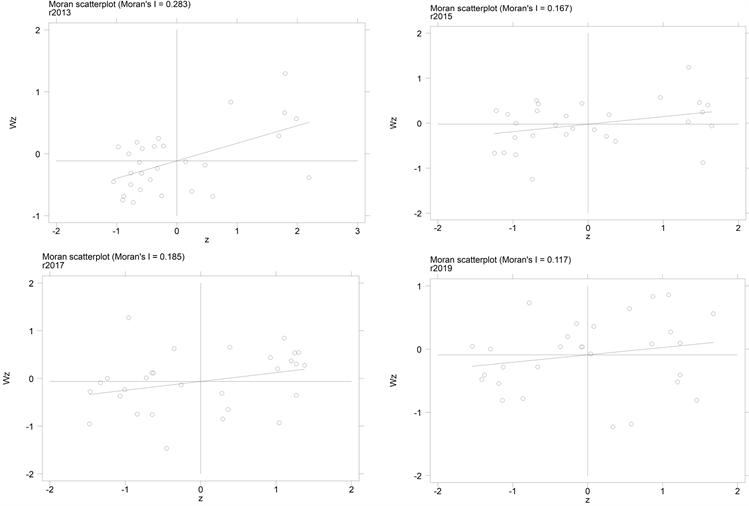

为进一步考察29省域制造业企业绿色创新效率在空间上集聚的变化情况,本文进一步测算2013、2015、2017、2019年的局部莫兰指数,并做出散点图,如图4所示,观察四年Moran’s I散点图可知,大部分省份均分布于第一象限和第三象限,表明各省份制造业企业绿色创新效率存在一定空间相关性,并呈现出高–高(H-H)、低–低(L-L)扎堆聚集的分布效应,根据散点图中直线的斜率变化不大可知,各省份的空间集聚性逐渐趋于平稳。2013年多数省份制造业企业绿色创新效率值偏低,大多聚集于第三象限,2013之后第一象限省份数量有所增加,即高–高聚集型省份数量增多,表明近些年有省份制造业企业绿色创新效率得到了提升,但第一象限增加的省份不多,表明国家绿色创新效率水平进步遇到了挑战。

Figure 3. Scatter chart of green innovation efficiency in China’s provinces and cities from 2012 to 2019

图3. 2012~2019年中国各省市绿色创新效率均散点图

Figure 4. Scatter chart of the average green innovation efficiency of manufacturing enterprises in China’s provinces and cities in 2013, 2015, 2017 and 2019

图4. 2013、2015、2017、2019年中国各省市制造业企业绿色创新效率均值散点图

根据检验结果,得出2012~2019年各省域制造业企业绿色创新效率集聚群的分布状况,如表5所示,具体分析可知,北京、天津、上海、江苏、浙江这五个省市在2013、2015、2017、2019年均位于第一象限,呈现出高–高(H-H)聚集分布区域特征,对周边省份绿色创新发展产生较强的正向促进效应。内蒙古、云南、甘肃三省份则均位于第三象限,呈现低–低(L-L)聚集分布区域特征,对周边省份绿色创新发展具有一定负向效应。福建、海南则主要处于第二象限,与周边省份具有相异性,对周边省份发展影响较小,表明对自身制造业企业绿色创新发展重视不够,绿色创新成果转化水平不高。吉林、新疆两省份制造业企业绿色创新发展不稳定,在第三象限和第四象限徘徊,表明这两个省份企业自身可能重视绿色创新发展,导致创新水平提高,但容易受到周边省份的影响,影响其绿色创新水平的进步。

Table 5. Distribution of green innovation efficiency clusters of manufacturing enterprises in various provinces from 2012 to 2019

表5. 2012~2019年各省域制造业企业绿色创新效率集聚群的分布状况

4. 结论与政策建议

本文采用非径向、规模报酬不变(CRS)的超效率SBM-DEA模型对选取的全国158家制造业企业2012~2019年绿色创新效率进行了测算,分析其时间演变趋势,进一步运用全局和局部Moran’s I指数探究了其空间演化格局。研究结果显示:1) 从横向维度上,全国制造业企业整体上绿色创新效率值偏低;从纵向维度看,效率整体上呈现出波动增长的趋势;2) 东、中、西部地区效率逐渐递减,表现出明显发展不均衡现象;3) 在空间格局上,无论全局和局部均呈现出正向空间集聚性。尤其是以北京、上海为中心的高–高聚集区和以云南、甘肃为中心的低–低聚集区也逐渐趋向稳定;影响各地区制造业企业绿色创新效率不高的主要原因是周边省份的负向影响和正向带动能力弱。

据以上研究结论,本文提出以下政策建议:

1) 国家层面建立经济绿色发展模式,强调制造业以绿色低碳为导向,以创新技术为支撑,形成制造业新的绿色增长点,提高制造业企业绿色创新效率,改造制造产业链条,组建协同发展的“绿色转型 + 创新驱动”推进产业联盟,用绿色、创新两个关键因素促进经济发展模式的绿色转型。

2) 针对制造业企业绿色创新发展东西部区域不均衡问题,政府应该制定合理监管制度,保证东部地区创新资源的有效配置,以保持东部地区发展的资源优势;制定创新激励政策鼓励中西部地区,倾向于对其技术研发和基础设施的投入,缩小发展差距,共同推进区域绿色创新协调发展(Guo Y等,2020) [12] 。

3) 在企业层面,推动企业融通创新,促进技术研发与技术效率协同发展。纯技术效率的提高才是提高我国制造业企业绿色创新水平的关键,应鼓励加强企业间绿色创新技术交流与合作,构建企业技术创新资源交流平台,提升制造业企业绿色创新的技术水平的关键节点,建立技术整合创新网络,提高创新资源的配置和利用效率,以达到技术研发和技术效率的高效协同发展。

4) 地方政府应考虑到绿色创新正向空间集聚性,重点关注低–低聚集区的地区,有效结合地区优势和发展条件,因地施策。例如,北京、上海等东部地区应重视空间关联性,应发挥其正向示范和带头作用,采用“对口支援,异地扶持”的政策,推动周边地区更好的发展;云南、甘肃等中西部地区应提高整体绿色发展意识,采取补贴措施鼓励同先进地区进行技术交流与合作,培育重点城市,聚焦“点 + 链 + 网”的转型策略,推进地区企业绿色转型。

基金项目

上海市科委软科学重点项目“数字化驱动上海制造业绿色创新的机制及路径研究”(22692105100);上海市哲学社会科学规划一般课题“上海社会化养老模式创新研究”(2019BGL020)。

NOTES

*通讯作者。