1. 引言

高校大学生的心理发展位于从青春期过渡到成年早期的阶段,从认知心理学范围上看,其正处于认知发展的高峰期,知觉的有意性和目的性都大大提高。另一方面,作为正在成长的青年,受到瞬息万变的外界环境影响加之自我概念的增强,大学生又属于一种十分敏感的群体,对于与自身有关的周边人事物关注度较高,随着文化层次的提高和生活空间的扩大,他们的思维空间急剧延伸,必然导致其情感越来越丰富和深刻。由于大学生心理内部的需要结构发生变化,大学生的追求有其独特性,而他们的价值观念尚不稳定,时常处于波动、迷惘、抉择之中,其心理成熟又落后于生理成熟,因而大学生的情感是不稳定的,情绪变化起伏大,易受周围环境变化的影响,心境变化快。因此尤为需要开展马克思主义基本原理的通识课程,帮助大学生从总体上认清现实世界运行的基本规律,把握马克思主义的科学原理与内容实质,结合世情、国情与自身情况,不仅可以促使大学生形成正确的三观与健康心理状态,也有利于培养社会主义现代化事业的建设者。

2. 问题提出

当代大学生的心理健康发展离不开马克思主义的教育与培养,但相比其他课程,马克思主义基本原理课程开展的实际学习中,由于原理的深奥与晦涩,课程质量的参差,现实生活的复杂性等原因影响了高校学生对该课程与马克思主义的接受度,甚至在心理上产生了反感情绪。从心理角度提高大学生对该课程的接受度,对于大学生和教育者来说,是至关重要的。根据相关学者们既有研究,从思政课与心理健康课程融合角度,研究通过推动“大思政”与大学生心理健康教育的结合的实践,积极探寻多种模式培养学生积极情绪体验,从而推动其与人之发展精神诉求的契合(张桂源等,2022);在关于学生接受度的方面,学者任平依据技术接受模型,对高职创新创业课学生的接受度进行考察,得出课程质量直接显著影响接受行为意愿等结论(任平等,2021);学者王丽娜认为,要通过多种途径提高大学生对马克思主义原理课的接受程度是增强原理课实效性的关键,并从学科内容角度挖掘多种方法提高大学生对马克思主义的接受度(王丽娜,2012),总体看来,在高校学生对马克思主义接受度方面定性研究的成果较多,定量研究相对较少。且研究成果主要集中在课程思政内涵和价值阐释、建设成效与经验介绍、宏观体系构建等方面,研究核心是以教师为主的课程思政资源供给,往往忽视了学生是否愿意接受及能接受多少的问题,这一关键问题会直接影响课程思政教育的目标实现(徐松鹤等,2021)。而TAM模型以用户为主体进行设计,检验用户对信息系统的接受度,是从信息接受方来考虑与研究问题的,因此本文借助TAM模型探析马克思主义接受度的影响因素,运用实证分析探究影响高校学生马克思主义接受度的因素,针对大学生心理健康状况与问卷调查结果,完善现有马克思主义原理相关课程设置,提出提升高校学生马克思主义接受度的相关对策建议,以期完善大学生的人格与价值观。

3. 理论分析与研究假设

3.1. 研究理论基础:技术接受模型

技术接受模型(Technology Acceptance Model)是戴维斯运用理性行为理论研究用户对信息系统接受时所提出的模型(DAVIS FD, 1989),模型主要研究信息系统中外生变量通过对感知有用性、感知易用性对个体使用意愿产生的影响。其以理性行为理论为前提,即认为个体的行为在某种程度上可以由行为意向合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决定的。主要包括两个重要因素,即感知有用性和感知易用性。感知有用性是指学习者采用新技术或新系统时,主观上对该技术提高个人工作效率的程度的认知。感知易用性是指学习者使用新技术或新系统时主观上认为减少耗费时间和精力的程度或所感受到的容易程度。一般而言,学习者若是觉得学习该系统或技术越容易时,对其态度就越往正向发展,越容易接受该系统或技术;学习者若是认为学习该系统或技术越有用,对其态度也会越向正向发展。

随着发展迭代,技术接受模型具有简要预测学习者接受行为的功能,如学者路兴基于技术接受模型建构出北大教师混合式学习接受度分析模型(路兴等,2011)学者刘妍构建了多层次的学生技术接受模型网状关系图,探索电子课本环境中中学生技术接受度与学习方法、学习效能感的关系(刘妍等,2015)。

3.2. 模型构建

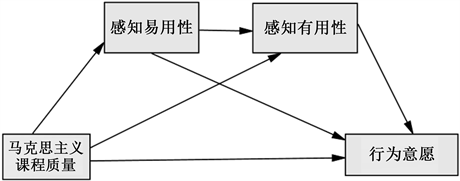

以TAM模型为依据,结合马克思主义基本原理课程的特点,构建马克思主义课程高校学生接受度研究模型(图1)。马克思主义课程质量是影响高校学生接受度的最直接因素,包括马克思主义原理课程内容、高校重视程度、课程设计三个维度,感知有用性、感知易用性为中介变量,行为意愿为因变量。

Figure 1. A study model of student acceptance in the course of introduction to Marxist principles

图1. 马克思主义原理概论课程学生接受度研究模型

3.3. 研究假设

H1:马克思主义课程质量对感知易用性具有正向作用。

H2:马克思主义课程质量在感知易用性的作用下对学生的行为意愿具有正向作用。

H3:马克思主义课程质量在感知有用性的作用下对学生的行为意愿具有正向作用。

H4:马克思主义课程质量在感知易用性、感知有用性的作用下对学生的行为意愿具有正向作用。

4. 研究设计

4.1. 研究对象

本研究采取网络调查抽样的方法,对河南、广东、江苏、福建、黑龙江等多省的高校大学生发放问卷,调查共发放问卷264份,根据反向题的作答情况和答题时间情况进行筛选,得到有效问卷202份,有效率为76.52%,调查对象的基本情况包括:性别、专业、政治面貌、学历。

4.2. 研究工具

本研究模型中构建的测量题目参考来源有:戴维斯的技术接受模型(DAVIS FD, 1989)、基于TAM高校网络课程接受度影响因素研究(张刚要等,2015)。其中马克思主义课程质量2个题目,感知有用性4个题目,感知易用性2个题目,行为意愿1个题目,加上4个描述性题目,共13个题目。所有题目均采用李克特5点计分法,从1到5依次表示“完全不同意”到“完全同意”。

1) 信度分析。为保证研究的信度,借助SPSS19.0对本研究自编问卷进行信度检验,问卷整体的克隆巴赫系数是0.74,高于一般水平,说明问卷的信度较好。

2) 效度分析。运用SPSS19.0对所有题项进行KMO和Bartlett的检验,其中KMO值为0.778 > 0.7,p < 0.001,符合检验标准。

5. 研究结果分析

5.1. 描述性统计

运用SPSS19.0对样本进行差异性分析,独立样本t检验和单因素方差分析结果表明,各变量在高校学习者性别、专业方面无差异,p > 0.05,说明学习者感受到的课程质量、感知易用性、感知有用性与课程接受度与性别与专业无关,但各变量在学习者的政治面貌方面出现差异性,p < 0.05,说明学习者感受到的课程质量、感知易用性、感知有用性与课程接受度与政治面貌具有相关性。

5.2. 相关分析

为进一步探讨高校大学生在马克思主义原理课程的学习过程中的课程质量、感知易用性、感知有用性和行为意愿等变量之间的关系,通过皮尔森相关系数分析结果如表1所示。

注:p < 0.05*,p < 0.01**,p < 0.001***。

根据表1相关分析的数据结果来考察,第一,马克思主义课程质量与感知易用性、感知有用性相关性较强,说明高的马克思主义课堂质量能提高大学生对马克思主义原理内容的接受度,但课堂质量与大学生践行马克思主义的行为意愿相关性并不强,可得出尽管马克思主义课堂质量良好,但并不能显著直接影响到大学生的实践行为,可能需要其他中介变量的作用。第二,变量感知易用性与感知有用性相关性较强,表明高校马克思主义课程越融入实践生活的情况下,其理念与观点越容易被大学生所接受。第三,感知易用性与行为意愿之间也有较强的相关性,说明大学生对于马克思主义课程内容从心理上感知其越简单,则越可能将其融入社会与自身的实践生活中。

5.3. 回归分析

为了讨论变量之间影响的方向性,运用SPSS19.0数据分析软件对模型中几个变量进行回归分析。回归分析结果如表2所示。课程质量对感知易用性(β = 0.059, p < 0.001)具有正向作用,表明在提高马克思主义课程质量后,大学生对马克思主义原理相关课程的感知易用性增加,接受度也相应提高;其次,感知易用性对感知有用性(β = 0.120, p < 0.001)具有正向作用,即当马克思主义课程设计让高校大学生感受到的简易度越高,则马克思主义原理对学生的帮助性就越强。最后,从高校学生践行马克思主义的行为意愿角度观察,相比感知易用性、课程质量而言,感知有用性对行为意愿的正向影响最强,即当高校学生感知到马克思主义原理对自己的认识活动与实践生活的帮助性越大,则其在社会生活中就越愿意将马克思主义基本原理运用到实践生活中。

6. 结论及建议

6.1. 研究结论

设计本研究的主要目的在于探究影响大学生对马克思主义基本原理课程接受度的因素,从而提升学生心理健康,完善人格。从课程质量、感知易用性、感知有用性的角度入手,采取多方面措施提高大学生对马克思主义的接受度。从研究数据可以得出以下结论:

假设一:马克思主义课程质量对感知易用性具有正向作用,由上述数据表明假设一成立;假设二:马克思主义课程质量在感知易用性的作用下对学生的行为意愿具有正向作用,由上述研究数据表明,假设二成立;假设三:马克思主义课程质量在感知有用性的作用下对学生的行为意愿具有正向作用,由上述数据表明假设三成立;假设四:马克思主义课程质量在感知易用性、感知有用性的作用下对学生的行为意愿具有正向作用,由上述数据表明假设四成立。

6.2. 建议措施

依据以上研究结论,在针对高校学生马克思主义课程的接受度方面,立足学生的心理发展规律,根据数据分析情况与技术接受度模型角度,提出以下建议。

1) 高校可通过提高马克思主义原理概论课程质量来提高大学生对马克思主义的接受度。由于课程质量与接受度成正向关系,因此着力改善课程质量有助于提升大学生的认知接受度。提高高校马克思主义基本原理概论的课程质量可从以下两方面入手。一要改变高校教师传统的授课方式,传统讲课模式由于受到课时的制约,为了赶完庞大的课程内容,提高授课效率,不得不采取直接灌输知识的方式,只挑选重点来讲,这种传统的“填鸭式”授课方式忽视学生内心发展需求,容易降低高校学生的学习兴趣,甚至产生抵触情绪,从而影响学生对马克思主义的接受度。因此要改良传统授课方式,将新的教育模式和现代化手段植入授课过程。依据积极心理学的内容,提升个体的积极体验,有助于塑造个体积极人格,培养个体积极力量及品质(周弦等,2019)。基于此理论,采用翻转课堂、学生小组课题、名校慕课学习等方式,鼓励学生参与课堂,提高学生在马克思主义课程的参与度与体验度,促使其产生积极情感,丰富授课方式从而不断提高课程质量。二要将实践活动融入课堂。马克思主义原理课程属于理论性较强的课程,只专注于原理讲解难免枯燥乏味,教师作为教育者占据课堂的主导地位,应该将原理讲解与实践相结合,“按照思想政治理论课实践教学的内涵,其实践教学的一般形式应包括社会实践、课堂实践、科研实践三种最基本、最主要的形式(殷石龙,2006)。”高校要积极开展多种实践,调动学生的积极情绪,让学生真听、真看、真感受,引导大学生在实践活动中体会原理、领悟真理,践行马克思主义,提高对马克思主义的接受度,塑造个体积极人格与品质。

2) 高校可通过提高马克思主义原理概论课程的感知有用性以提高学生对马克思主义的接受度。受到实用主义影响,高校学生对具有较强实用性、可操作性的学科表现更多的偏好性,对理论性较强而实用性相对较弱的课程则表现的接受与学习兴趣较低,因此培养其学习兴趣,同时让高校学生体悟到马克思主义理论的实用性至关重要。高校马克思主义理论课程应巧妙选择切入点接近并嵌入高校学生生活中,增加原理的温度,增长与受教育者的共鸣,满足学生自身全面发展需要,将马克思主义基本原理与国情、世情、热点事件相结合,帮助高校学生用马克思主义理论工具来观察自身生活与周边事物变化,既能够帮助学生走出焦虑与迷惘情绪,又可成为指引学生自身发展的行动指南。