1. 引言

2022年8月16日,教育部印发要求各地教育行政部门和高校高效统筹新冠肺炎疫情防控和教育改革发展的通知,2022年9月开学以来,各地陆续实行疫情防控常态化管理策略,其中规定,教职工无重大事项不得离开校园,部分返家的教职工也必须遵守学校与家庭“两点一线”的生活轨迹 [1] [2] 。教职工群体中,面对突然的封闭管理措施,不同群体的应激反应不同,同时新员工与老员工的应激反应也不同 [2] 。因此,对教职工心理应对情况展开全校调研,了解教职工在高校封闭管理下的实际心理应对现状,为后续高校管理工作完善管理策略。

2. 对象与方法

2.1. 对象

以某高校在校高职教职工为研究对象,年龄范围为25~58岁。2022年11月26日至30日通过网络问卷形式进行调查,使用统一的问卷测试指导语和方法,问卷采用匿名形式,共发放问卷80份,收回75份,收回率94%,其中无效问卷1份,有效问卷74份,有效率为99%。

2.2. 研究工具

我们采用了Zung在1971年编制的广泛适用性的焦虑自评量表评价常态化疫情防控形势下封闭管理期间某高校在读教职工的焦虑水平 [3] 。该量表共有20个题目,涵盖焦虑心情(4个题目)、植物神经功能紊乱(8个题目)、运动性紧张(6个题目)、焦虑心情与植物神经功能的混合症状(2个题目)四个维度。依据过去1周内所描述症状出现的频次,采用4级评分法,其中第5、9、13、17、19题反向计分。标准分为原始分相加以1.25并取整数所得。分值越大说明焦虑程度越严重,焦虑程度分为4级:正常(≤50分)、轻度焦虑(51~59分)、中度焦虑(60~69分),重度焦虑(≥70分)。

2.3. 统计学处理

此表采用易侕统计软件(https://www.empowerstats.net/cn/)和R软件进行数据分析,基本资料采用描述性统计,连续变量用均数和标准差,分类变量均用例数、百分比表示。采用多因素Logistic回归分析探索焦虑的影响因素。以P < 0.05为差异有统计学意义。

3. 结果

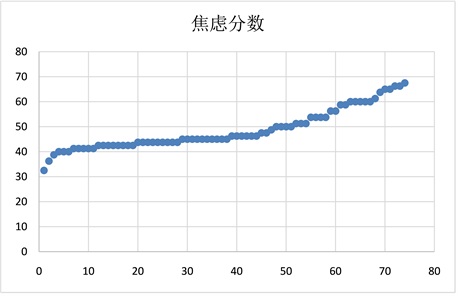

问卷调查结果,通过分数分布的散点图(见图1),可以看出分数分布比较集中,主要集中分布于40~60的分数段内,少部分教职工轻度焦虑,有极少数教职工焦虑情况较为严重,无重度焦虑。

Figure 1. Scatter plot of anxiety scores of senior staff at a university

图1. 某高校在校高职教职工焦虑分数分布散点图

Table 1. Basic information about the staff of a university during the closed management period in 2022

表1. 2022年封闭管理期间某高校教职工基本情况

某高校教职工基本情况(详情见表1) 74名教职工中,男性23人,女性51 (68.92%)人;35岁以上的教职工21 (28.38%)人;20 (27.02%)名教职工为独生子女,55 (74.32%)名教职工对疫情的关注度相对而言是比较高的;31 (41.89%)名教职工平均每天上网时间大于8小时;50 (67.57%)名教职工每天平均锻炼时间不到1小时;24 (32.43%)名教职工生活感觉生活非常受疫情影响。

Table 2. Anxiety detections among staff at a university during closed administration in 2022

表2. 2022年封闭管理期间某高校教职工焦虑情绪检出情况

结合表1与表2,某高校教职工焦虑水平的检出情况调查对象中,23名教职工存在焦虑情绪,检出率31.08%。其中,中度焦虑12 (16.22%)人,轻度焦虑11 (14.86%)人。焦虑情绪检出率在居住情况、岗位、对疫情的关注程度和每日上网时长有差异,差异均有统计学意义(P < 0.05)。在性别、学历、是否为独生子女、政治面貌、收入支出情况、每日锻炼时长方面差异均无统计学意义(P > 0.05)。

Table 3. Multifactor logistic regression analysis of staff anxiety at a university during the 2022 closed administration

表3. 2022年封闭管理期间某高校教职工焦虑情绪多因素Logistic回归分析

教职工每日上网时长超过5 h的,患有焦虑情绪的风险高3.80倍;封闭管理在校居住与居家相比教职工相比,患有焦虑情绪的风险高2.97倍;教职工中对疫情关注度非常高与关注度较高及以下的相比,患有焦虑情绪的风险高11.50倍;专职实验人员相比其他岗位人员,患有焦虑情绪的风险高3.28倍。

4. 讨论

重大传染性疾病的爆发常伴有严重的精神心理危机,并会给广大群体带来长期的、严重的负面影响。这次的疫情与以往的疫情有很大区别,它的特征是暴发速度快、传染性强、人群普遍易感,并且采取了在全国范围内进行居家隔离的应对政策,这可能会对广大人群,包括非接触者造成影响 [4] 。当前研究基于标准化量表发现,本样本中31.08%的人群存在焦虑情绪(见图1)。根据该省的既往流行病学调查显示,焦虑、抑郁、失眠发生率为1.5%~5.5% [5] ,可以提示在疫情暴发期间,本次研究中高校教职工人群焦虑发生率有所升高。

根据焦虑情绪多因素回归分析(见表3),焦虑情绪检出率在居住情况、岗位、对疫情的关注程度和每日上网时长有差异,差异均有统计学意义(P < 0.05)。分析原因,在本次研究中教职工年龄范围为25~58岁,35岁以上的教职工占78%,这个年龄段的人群大多承担着工作、生活、工作等方面的重任。同时,由于长时间的校园封闭管理以及疫情所造成的经济不稳定,让他们更加担心,所以应该注重对这一年龄段的人群进行心理疏导。Purssell等人的研究表明,完全封闭管理的人群,他们的忧郁和焦虑水平要高出非完全封闭管理人群的1.28~1.45倍 [6] 。目前,在完全封闭隔离、缺乏人际沟通、以及感染风险的多重压力之下,从未外出活动者存在着较高的心理问题和失眠的风险,因此,应该提前给予相应的对策和措施,在需要的时候,可以提供心理援助或咨询服务。

本次研究的结果中可以发现,有56 (76%)名教职工对疫情的关注度比较高,约34%教职工生活感觉生活非常受疫情影响,但超过60%教职工每天平均锻炼时间不到1小时(见表1、表2)。分析其原因,封闭管理期间教职工仍有居家体育锻炼自身主观的锻炼兴趣和习惯驱动,但客观上仍难免受到场地、器材和氛围等因素的影响 [7] 。

5. 研究建议

面对目前的环境,针对教职工出现的需求,我们提出了以下的应对策略:

一是在线下和网络两个层面,创新开展心理辅导工作。结合高职教职工自身的喜好、特点,对其进行一些呈现的方式进行拓展,例如使用微视频、心理小故事等形式来进行心理指导。心理指导工作既要有在封闭管理中的针对性指导,又要将关注教职工的长期性困难和自我应对能力的培养作为主要内容,对线上线下的心理指导工作进行创新,只有这样,才能真正帮助教职工在后期面临其他生活应激事件时,依然能够保持良好的心理状态 [8] 。

二是要主动做好全过程的职业指导工作。把培养教师的“工匠精神”作为前提条件,主动转换职业指导时机,对教师进行全程积极的职业生涯指导 [9] 。

三是积极主动开展对教职工的普及教育工作,归纳应对生活中可能发生的应激事件的可行性策略。接受现实是缓解焦虑的妙方。既然环境难以改变,疫情发生了,要“封闭”,要隔离,我们从心理上要接受现实。假如作为一线的医护人员,从学医之始立志为人类的健康奋斗,就要回忆起希波克拉底誓言,有用武之地就是现实 [10] 。

基于此次调查研究的结果,我们能从以下几个方面防控高校教职工焦虑情绪的产生。首先,教职工与家人应共同努力,家庭成员之间多沟通交流,携手一起创造良好的家庭氛围,同时提升家庭和睦程度 [11] ;另外,教职工应在封闭管理期间积极参加体育活动,建立良好的生活方式,生理上提高自身身体素质,心理上增强抗压能力 [12] ;教职工应了解自身的优点并树立自尊、自信,向亲朋好友打开心扉,遇到困难及时述说并寻求帮助,必要时可进行专业的心理咨询 [13] ;学校应将心理健康教育讲座和课程的开展常态化,领导按时与教职工进行谈话 [14] 。其次,本次研究中还发现手机的不当使用也会增加焦虑的发生。教职工应多参加业余活动,培养自己的兴趣爱好,将精力从手机转移到运动、书籍等方面,培养恰当使用手机的良好习惯。

综上,我们从结果中可以发现,高职教职工相当一部分都呈现出了消极应对情况,例如有一定程度的紧张不安、忧虑或心情低落、睡眠困难、感觉无助。这与封闭环境之下的应激状况是相吻合的。同时,部分教职工的积极应对评分较高。这可能与高职教职工的认知灵活性较高有关,也与教职工收入状况良好、自觉疫情对自身的影响程度有关。本研究虽然使用了匿名形式的问卷调查,但由于调查范围有限,因此样本数量较小,这对于特定人群的代表性有一定限制。在后疫情时代,应进行更大样本的随机抽样研究及跟踪随访。

参考文献

NOTES

*共同通讯作者。