1. 引言

人类的发展进程经历了语言、文字、印刷、电子、网络五次传播革命,每一次革命都将人类文明推向了一个新的高度。2010年以来,我国逐步进入“三微一端”(微信、微博、微视及客户端)的新媒体时代,媒体格局和信息传播发生了深刻的变化。不同于前四次传播革命,以网络为载体的新媒体传播革命颠覆了传统表达者与信息接受者之间的关系,实现了现实与虚拟的交互,因此其传播方式和内容都较为自由,且速度快、成本低、范围广、信息量庞大,并由此产生了不同于传统口语和书面语的新媒体语言。作为新媒体时代的产物,微博是一种基于用户关系的社交媒体平台,用户可以通过互联网关注机制实现信息的即时分享和传播互动,以其便捷性、传播性、原创性等特点至今时兴于网络。不论文化水平高低,身在何处,只要有网络和手机,并且懂得手机使用方式,就可以在其提供的平台上实时公开发表内容,与他人互动所见所闻和所思所想,其即时性、互动性和便捷性远远超过传统媒体。据新浪微博数据中心发布的2021年第四季度及全年财报显示,截至2021年第四季度末,微博月活跃用户达5.73亿,同比增长10%;日活跃用户达到2.49亿,规模同比增长约11%。由此可见,微博用户已进入稳步增长的时代。

《人民日报》作为中国第一大党媒,掌握着传播国家形象、弘扬民族精神、占领意识形态领域话语权的重要舆论阵地,在国家话语的运用中体现着至关重要的作用。2012年7月22日,《人民日报》开通法人微博,始终把坚持正确舆论导向放在首位,积极倡导和弘扬社会主义核心价值观。其内容兼顾国内外重大事件和服务类信息,并适时组织开展微访谈、微直播、微调查等活动,关注社会热点,回应公众关切。截至目前,《人民日报》官方微博的粉丝已超过1.5亿,日阅读量超过百万,《人民日报》正在以一种顺应新媒体时代的态势持续扩大自己的影响力。本文结合语用学相关理论,试图从言语行为的角度分析《人民日报》官方微博的语言特点。

2. 研究综述

随着进入数字互联网的时代,“新媒体”应运而生,《人民日报》微博作为新媒体时代的主流媒体,受到传播学、社会学、教育学、语言学等领域学者们的广泛关注。传播学角度的《人民日报》微博研究主要从传播特征 [1] 、传播策略 [2] 、传播效果 [3] 、影响力 [4] 等方面展开。社会学方向的相关研究相对来说较少,多集中于婚姻家庭相关的社会热点或观念建构。还有学者立足于思想政治教育,以人民日报微博相关议题为切入点,解析自媒体时代高校网络思想政治教育的实践理路 [5] 。与传统纸媒党报严谨规整的风格不同,《人民日报》微博作为党报的新媒体形式,其语言更具独特性,更加贴近群众,因此,也有学者从语言学角度对《人民日报》微博进行相关研究。比如,王雅萱以《人民日报》法人微博和微信公众号为研究对象,从语用主体、话语实体、语言环境三个角度探析新媒体时代党媒的语用特征 [6] ;武建国和颜璐则聚焦于微博语篇的互文性研究,从明显互文性和篇际互文性两个方面探讨了《人民日报》微博语篇中互文性的表现形式及功能,并阐释了互文性在微博语篇中的生成机制 [7] 。

虽然《人民日报》微博在正式运营之后一直受到学者们的关注,且研究涉及传播学、社会学、语言学等多个学科领域,但由于微博本身作为新兴传播媒体,因此相对传播学领域的研究最为丰富,学科领域研究不平衡,存在一定的局限性。除此之外,从研究内容来看,大部分学者侧重于微博外在的影响、作用和机制研究,而对其内在的文体形式、语言特点等研究不够充分。因此,本文尝试对《人民日报》官方微博发文标题的言语行为进行分析,试图从言语行为层面研究新媒体新闻语言的表达特点。

3. 研究方法

3.1. 理论框架

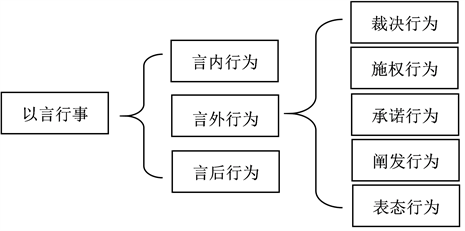

20世纪中叶,Austin提出言语行为理论(见图1),并在后来由其学生加州大学伯克利分校约翰·塞尔教授等人加以完善,成为当代语用学中最重要的理论。Austin认为,一个人在讲话的时候实际上也是在实施某种行为,这种行为不仅“言有所述”,而且“言有所为”,甚至“言有所果”。在此基础上,他提出了言语行为三分说,将言语行为分为言内行为、言外行为和言后行为。言内行为是指将声音组成词,再把词组成句,并用相应语调说出来,是通过词汇、句法和音位来表达字面意义的行为;言外行为是指说话者在说话时表达某种意图的行为,通过话语的表达,来侧面突出其真实意图;而言后行为指听话者在听到话语之后所受到的影响或作出的某种反应,也就是话语所产生的后果或所引起的变化 [8] 。需要强调的是,言语行为的三个部分不是三个不同的行为,而是一个整体。

Figure 1. Austin’s Speech Act theory

图1. Austin“以言行事”理论

20世纪70年代,语言哲学家Searle在Austin研究的基础上提出了直接言语行为和间接言语行为(见图2)。直接言语行为包含了明显的、直接表示以言行事用意的动词,是字面上所表达的行为,如询问、陈述、命令等;但并非所有话语都在语言形式上包含了直接表示说话人意图的施为动词,一些话语传递的信息并不是字面意思,其真实意图隐含在一定的语境中,这些话语属于间接言语行为 [9] 。Searle还进一步完善了Austin对言语行为的分类,确定了言语行为的五种最基本的语用逻辑类型,即阐述类(Assertives)、指令类(Directives)、表达类(Expressives)、承诺类(Commissives)和宣告类(Declarations) (见表1),每一类行为都有一个共同的、普遍的目的。阐述式言语行为的目的在于,说话者(在不同程度上)主张与特定命题内容相符的事态真实存在;指令式言语行为的目的在于,说话者(在不同程度上)试图指示或命令听话人去做某事;表达式言语行为的目的在于,针对命题内容中的事态,说话者表达特定的心理状态;承诺式言语行为的目的在于,说话者(在不同程度上)使自己承担某种义务去做某事;宣告式较为特殊,其目的在于,说话者以陈述特定事态存在的方式创造出该事态 [10] ,比如命名、提名、宣判、辞职等。

Figure 2. Searle’s direct speech act and indirect speech act theory

图2. Searle直接言语行为和间接言语行为理论

Table 1. Classification and definition of Speech Act

表1. 言语行为分类及定义

本文结合Austin和Searle的言语行为理论,从《人民日报》官方微博2022年8月期间所发表的微博中,随机抽取100条微博标题文本作为语料,试图从言语行为的类型及产生的语用效果方面,分析新媒体微博语言的言语行为特征。在此基础上,对比新媒体语言与传统媒体语言言语行为之间的异同,并分析原因。

3.2. 分析步骤

首先按时间顺序逐条登记《人民日报》官方微博中8月1日至8月15日期间的全部微博,包括发布日期和标题等信息。然后,随机选取其中100条微博,按照内容将这些微博归纳为社会热点、主题人物、温情故事、自然生态、政论观点、健康问题、国防科技七大类别。在语料分类整理完成之后,对七类语料进行直接言语行为和间接言语行为的编码分析,在此基础上,探究不同类型的微博标题文本中所使用的言语行为类型及效果。由于微博受众往往通过标题来获得关键信息,且微博主要内容几乎完全体现在标题之中,因此,本文以标题文本分析代替对微博中完整内容的分析。

4. 数据分析

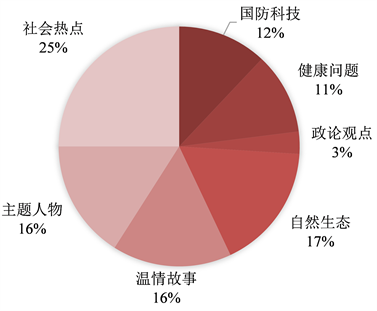

通过对《人民日报》的100条微博标题内容进行统计,总结归纳出不同的内容类别,并统计各类内容的数量占比,结果如图3所示。据统计数据显示,占比最大的是社会热点类微博;其次是主题人物类、温情故事类和自然生态类;然后是国防科技类和健康问题类;占比最少的则是政论观点类。作为大众传播效果理论之一的议程设置理论认为,大众媒体通过有选择地编辑和提供信息,能够对公众议程和舆论产生决定性的影响 [11] 。《人民日报》作为官方主流媒体之一,坚持把正确的舆论导向放在首位,积极弘扬社会主义核心价值观,并向国际社会阐明中国观点和中国立场,展现积极向上的精神力量,这在官方微博各类内容的分布中也得到了更加直观的体现。

Figure 3. The percentage of sample content categories

图3. 样本内容分类占比

由于种类较多,本文仅选取其中占比较大的社会热点、主题人物、温情故事和国防科技四类作为研究语料。根据言语行为分类理论,将所选语料按照直接言语行为和间接言语行为分类统计并进行具体分析。

4.1. 社会热点类标题分析

通过数据统计可以发现,在所选取的时间段内,社会热点占大多数,主要是关于新冠疫情、台湾问题、高温等自然灾害、2022男排亚洲杯等事件。《人民日报》具有政治资源和媒体资源的双重优势,能够快速抓住社会热点和独家信息,然后通过微博这一新媒体平台,第一时间将重大热点事件的核心现场呈现给广大受众。

从表2中直接言语行为相关数据可以看出,社会热点类微博标题更倾向于使用阐述类言语行为,通过对热点事件进行客观描述和介绍来传递信息,吸引公众注意力。但此类标题的间接言语行为大多属于表达类,在介绍客观事件的同时也表达出某种情感或态度。比如“愿平安!四川省彭州突发山洪”这一标题,在叙事的同时,表达了对受灾地区人民的真诚祈愿。从言语行为总体的统计数据可以发现,《人民日报》官方微博作为新闻时事的新媒体发布平台,仍严格恪守传统新闻报道中客观、真实的原则,并非传达某种主观性的意图。因此,标题文本仍以阐述类言语行为为主,且不包含承诺类言语行为,以陈述客观事实,维护《人民日报》官方平台的公信力。除此之外,微博的标题文本中还实施了不少表达类言语行为,通过表达某种感受,引发读者的情感的共鸣,同时也出展现《人民日报》的态度立场。

Table 2. The percentage of speech acts of MicroBlog headlines about social hotspots

表2. 社会热点类微博标题的言语行为占比

4.2. 主题人物类标题分析

主题人物类微博聚焦于个人层面,围绕某一主题讲述人物的相关事迹,以人物独特的生活体验刻画人物形象,突出某种情感表达,烘托主题。在所选取的100条微博中,主题人物主要包括民警、消防员、科学家等。

表3中的统计数据显示,《人民日报》多通过阐述类直接言语行为对人物事迹进行客观描述,以刻画特定的人物形象;而间接言语行为则多为表达类,即言外之意是表达对人物事件的某种情感或态度。对言语行为进行综合统计分析可以发现,阐述类和表达类言语行为基本持平,说明在主题人物类微博中,往往是通过主题人物事迹的客观阐述,表达出对主题人物不同的情感。例如,“重庆一消防员扑救中遇爆燃牺牲,年仅30岁”这一标题的直接言语行为是阐述类,客观描述了人物与事件,但其言外之意则是表达对遇难消防员的敬畏与惋惜之情。

Table 3. The percentage of speech acts of MicroBlog headlines about subject characters

表3. 主题人物类微博标题的言语行为占比

4.3. 温情故事类标题分析

温情故事主要是记录生活中温馨感人的事件,传递人与人之间的点滴真情。凭借其贴近生活且温馨的特性,该类微博很容易获得广大网友的关注和转发,从而引领舆论正向发展,弘扬主流社会价值观。

从表4中直接言语行为相关数据可以发现,温情故事主要是阐述事件,也有一部分直接的感情表达。如“好样的!成都铲子哥助辅警制服持刀男子”这一标题内容中便直接表达了对社会正能量事件的赞赏。将表3与表4进行对比可知,不管是温情故事类还是主题人物类,其微博标题的间接言语行为大多为表达类。这是由于这两类微博大多是歌颂具有社会正能量的人物或事件,对其进行描述的言外之意基本上都是表达对正能量的感动、赞赏、致敬或祝福等情感。因此,从总体上来看,这两类微博标题的言语行为也主要分布在阐述和表达两种。

Table 4. The percentage of speech acts of MicroBlog headlines about warm stories

表4. 温情故事类微博标题的言语行为占比

4.4. 国防科技类标题分析

从世界国防科技和全球传媒业的发展来看,国防军事与科技类的新闻传播具有巨大的作用。特别是在整体和平、局部动荡的国际形势下,国防军事领域和科技领域内关于军队部署、武器装备、科技事件与科技成果等事实的报道能够成为强有力的政治作战工具,有助于提高部队的作战士气以及全国人民的国家自信。同时也能够普及国防科技知识,构筑起全民爱国意识的桥梁。

Table 5. The percentage of speech acts of MicroBlog headlines about defense technology

表5. 国防科技类微博标题的言语行为占比

由上表数据可知,国防科技类微博标题的直接言语行为全部为阐述类。究其原因,主要在于国防军事与科技类新闻传播的特殊性。该类新闻的基本功能是传播国防军事和科技信息,报道国防军事与科技动态,满足受众需要。但在信息采集的过程中,由于涉及到国家发展安全,因此往往会受到一定的保密性限制,信息渠道窄、发布内容把控严格,只能进行客观的事实阐述。从表5中的间接言语行为可以看出,在阐述国防科技类事实的同时,言外之意也有表达和宣告的性质。比如“一箭三星!谷神星一号遥三运载火箭成功发射”其言外之意是表达对国家发展进步的喜悦;而“钱七虎说中国防得住他国核打击:而且防的手段不是一套”则是向世界宣布中国的国防科技实力早已发展壮大,今日的中国将不畏强权与威胁,以昂首挺胸的姿态大步向前。

5. 结论

本文基于Austin和Searle的言语行为理论,以《人民日报》官方微博中的100条微博标题内容为语料,考察了新媒体语言的言语行为特点。结果表明,微博标题文本中的直接言语行为多为阐述类,通过介绍相关人物或事件来表达观点,体现了新闻的权威性和公信力,这与传统媒体新闻语言的言语行为特征基本一致。而在新媒体环境下,新闻语言也表现出了不同于传统的言语行为特点,即在间接言语行为中更加强调情感的表达。这说明,微博作为新媒体平台,其内容发布既具有传统媒体多用阐述类言语行为的特点,同时也突破了传统媒体较少使用表达类言语行为的局限。

在传统媒体时代,新闻报道严格遵循客观性原则,报道者应避免将自己的主观立场带入到对客观事实的叙述之中,因此多使用阐述类言语行为。《人民日报》官方微博是广受关注的新媒体平台之一,虽然有别于传统的新闻发布平台,但它的主要功能仍为及时发布新闻时事,也应遵循新闻报道的客观性原则,因此,其所发布的微博在字面上多使用阐述类,以彰显新闻的公信力。而在移动社交媒体时代,网民们倾向于通过社交媒体表达赞赏、同情、愤怒、怨恨等,情感表达在传播中的地位进一步凸显。在传统的传播模式中,信息本身决定了媒体传播的广度。但在新媒体环境中,决定内容传播广度的已经不再只是内容本身,而主要是社交关系,情感传播深刻影响当下网络舆论的生成和发酵过程 [12] 。基于这种现状,党媒和政务机构媒体开始注重情感传播的运用。人民日报新媒体中心主任丁伟认为,当下内容生产除了信息含量和观点含量外,还应该增加情感含量。他主张,党媒和用户进行情感交流,要有真情实感,两者之间是“情感共同体” [13] 。《人民日报》作为主流媒体,其官方微博也采取了这种情感式表达,所发布的微博往往充满各种情感。在言语行为使用策略上,则具体体现为主要采用阐述类和表达类言语行为,在客观陈述的同时传达出一定的情感。

本研究说明,言语行为在新媒体语言的传播过程中发挥了重要作用,尤其是新闻语言,总是在有意或无意地执行某种行为,以达到影响受众、传递情感等目的。基于言语行为理论对微博的标题文本进行分析,既能帮助读者从语言学角度更好地理解新媒体语言,也对进一步探索新媒体环境下新闻传播的效果和路径有所启发。