1. 引言

责任心是指个体自觉地遵守法律道德规范、履行社会角色义务的态度(谭小宏,秦启文,2005;Schlenker et al., 1994),它是个体最重要个性心理品质之一(朱智贤,1989)。责任心不是与生俱来的,它是个体在社会文化背景中内化的思维方式和行为规范(李明,叶浩生,2010)。具有较强责任心的个体会以积极主动、认真负责的态度完成各项任务,调节好个人与社会关系(陈翔,李金和,2022)。以往研究发现,责任心在提高个体的积极自我评价、亲社会行为及学业水平等方面有重要的作用(刘海涛,郑雪,聂衍刚,2011;张立,毛晋平,张素娴,2009;Singg & Ader, 2001)。责任心是新时代大学生要培养的核心素养,是关系到社会和谐发展的重要保证。尤其是对于医学生这样一个特殊的群体,他们是健康中国建设的主力军,其责任感培育的成效如何,将直接事关人民的健康获得感,影响其美好生活需求的满足(江先锋,2021)。当前,世界正面临百年未有之大变局,而我国的新冠肺炎疫情也步入常态化防控时期,对医学生责任心有了更高的要求(闫英丽,桑利娥,刘登攀等,2021)。因此,本研究试图考察医学生责任心的影响机制,为其责任心的培养提供心理学依据。

家庭教养方式是指父母抚养子女、对子女进行教育时的态度、行为以及由父母行为所创造的情感氛围的集合体,具有相对稳定的特性(Darling & Steinberg, 2001)。根据生态系统理论,家庭作为个体与外界环境相互作用的基地,是影响个体成长最直接、最具体的微观环境(Garbarino, 2008)。父母作为家庭教育中的主要执行者,其教养方式直接影响个体心理品质的形成(胡鸿,杭荣华,范佳丽等,2018)。研究发现,父母教养方式与大学生的责任意识显著相关(张兰君,杨兆兰,马武玲,2018)。父母的积极教养方式能促进子女责任心的发展,而消极教养方式会阻碍责任心的养成(刘闯,杨丽珠,2007)。此外,研究还发现家庭教养方式也会影响大学生家庭责任心,父母给予的温暖和理解有助于提升子女的家庭责任心,而拒绝的教养方式会降低子女的家庭责任心。可见,在个体责任认知发展的影响因素中,家庭教养方式占据很重要的地位。基于此,提出本研究的假设H1:家庭教养方式能够预测医学生的责任心。

责任心的发展情境论认为,责任心是环境因素和个体因素相互作用的结果(Yeh, 2004)。感恩作为重要的个体变量,是指个体意识到施恩者给予的恩惠或帮助,在此基础上产生的感激,并愿意回报的一种情感特质(汪晗,杜建政,2019)。特别是医学生群体,肩负着救死扶伤的责任和使命,而感恩意识的培养影响医学生未来发展的方方面面(马宇昊,扈芷晴,孙艳君等,2022)。已有研究表明,感恩与责任心之间关系密切,高水平的感恩有助于提升个体的责任心。根据社会交换理论,个体接受他人恩惠后对施恩者的回报是一种责任的体现(赵改,孔繁昌,刘诏君等,2018)。同时感恩是在个体与他人互动中产生的,个体意识到他人给予的恩惠或帮助,在此基础上产生的感恩。父母作为子女的重要他人,其教养方式对子女感恩的形成有重要的影响。已有研究表明,良好的亲子关系可以促进青少年积极心理倾向的产生(王建平,喻承甫,曾毅茵,2010)。Hoy等研究发现,关怀的教养方式能塑造出子女感恩、希望等优良的品质(Hoy, Suldo, & Mendez, 2013)。由此可见,积极的家庭教育方式可能会利于感恩的形成。综合以上分析,我们认为家庭教养方式可能是通过影响子女的感恩水平进而影响了责任心的发展。因此,本研究进一步提出假设H2:感恩在家庭教养方式对责任心影响的路径上可能存在中介作用。

综上所述,本研究在以往研究和理论的基础上,考察家庭教养方式对医学生责任心的影响机制,假设模型如图1所示。

Figure 1. A hypothetical model of the mediating effect of gratitude on parenting style and responsibility

图1. 感恩在家庭教养方式和责任心之间中介效应的假设模型

2. 资料来源与方法

2.1. 资料来源

本研究采用方便抽样的方法,以天津市某医学院校医学生为调查对象,通过问卷星发放电子问卷。调查对象均知悉调查内容,同意参与调查。共发放问卷463份,剔除无效答卷后得到有效问卷451份,有效回收率为97.4%。

2.2. 研究工具

2.2.1. 一般资料调查问卷

用于收集基础的人口学资料,包括年龄、性别、是否独生子女、生源地等。

2.2.2. 大学生责任心问卷

采用罗香群编制的大学生责任心问卷(罗香群,2007)。该问卷包含责任认知、责任情感、责任行为、自我责任心、家庭责任心、集体责任心、社会责任心7个维度,共40道题目。从“完全不符合”到“完全符合”,计1~5分,总分越高代表责任心越强。本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.91。

2.2.3. 大学生感戴量表

采用孙文刚等人修订的感戴量表(孙文刚,汪金,韩仁生,2010)。该量表分为剥夺感的缺失、对社会的感激、对自然事物的感激3个维度,共27道题目。从“非常不同意”到“非常同意”,计1~5分。总分越高说明感恩水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.91。

2.2.4. 简式父母教养方式问卷

采用蒋奖等人修订的简式父母教养方式问卷(S-EMUB) (蒋奖,鲁峥嵘,蒋苾菁,2010)。问卷分为父亲部分和母亲部分,两部分都包括拒绝、情感温暖、过度保护3个维度,两部分题目完全相同各21道,一共46道题目。从“从不”到“总是”,计1~4分。参照以往研究(植凤英,杨旭宗,尹彩云,2018;刘国庆,陈维,程刚,2020),将父亲与母亲维度合为父母维度,各维度总分越高代表各维度程度越强。通过SPSS对问卷样本进行信度检验,各维度的Cronbach’s α系数分别为0.89、0.81、0.84。

2.3. 统计学方法

采用SPSS26.0统计软件进行分析、处理,描述性统计结果用均数和标准差表示,使用Pearson积差相关考察变量间的相关性;用探索性因素分析检验共同方法偏差;采用PROCESS for SPSS对变量进行中介效应检验。

3. 结果

3.1. 调查对象基本情况

调查对象年龄范围在17~29岁,平均年龄为(20.40 ± 1.91)岁。其中,男生143人,女生308人;独生子女210人,非独生子女241人;城镇221人,农村230人。

3.2. 共同方法偏差检验

数据收集完后,采用Harman单因素检验的方法对共同方法偏差进行检验(周浩,龙立荣,2004)。研究表明,共有23个特征值大于1的因子,且第一个因子解释的变异量为22.57%,低于临界值40%,证明本研究无严重的共同方法偏差问题。

3.3. 各变量的描述性统计和相关分析

责任心、家庭教养方式、感恩的平均数、标准差及相关分析结果见表1。由表1可知,家庭教养方式各维度、感恩与责任心相关显著;父母情感与感恩呈显著正相关,父母拒绝、父母过度保护与感恩呈显著负相关;感恩和责任心之间显著正相关。为进一步检验假设提供了初步的支持。

Table 1. Analysis of conscientiousness, gratitude, and parenting styles

表1. 责任心与感恩、家庭教养方式的相关分析

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

3.4. 中介效应分析

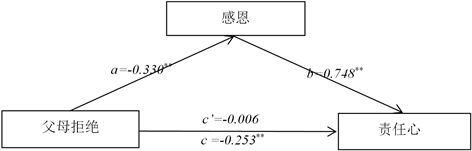

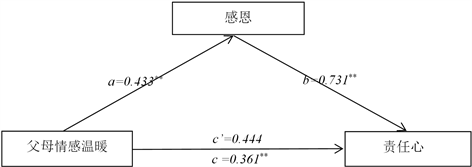

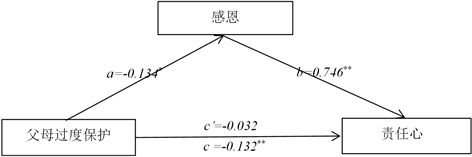

本研究参考温忠麟等人(2022)建议的中介作用检验程序(温忠麟,方杰,谢晋艳,2022),采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法,使用SPSS中的Process 3.3程序,进行5000次重复抽样,设置95%的置信区间,分别以家庭教养方式各维度为自变量,责任心为因变量,感恩为中介变量进行中介效应检验,结果显示:父母拒绝能够显著负向预测感恩,感恩显著正向预测责任心(见图2);父母情感温暖正向有效预测感恩,感恩有效预测责任心(见图3);父母过度保护负向预测感恩,感恩有效预测责任心(见图4)。

中介效应检验结果如表2所示:在父母拒绝对责任心的预测中,直接效应不显著,感恩中介效应显著,间接(中介)效应占总效应的97.54%;在父母情感温暖对责任心的预测中,直接效应不显著,感恩中介效应显著,间接(中介)效应占总效应的87.69%;在父母过度保护对责任心的预测中,直接效应不显著,感恩中介效应显著,间接(中介)效应显著占总效应的75.59%。

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

Figure 2. The mediating effect model of gratitude between parental rejection and responsibility

图2. 感恩在父母拒绝和责任心之间的中介效应模型

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

Figure 3. The mediating effect model of gratitude between parental emotional protection and responsibility

图3. 感恩在父母情感保护和责任心之间的中介效应模型

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

Figure 4. The mediating effect model of gratitude between parental overprotection and responsibility

图4. 感恩在父母过度保护和责任心之间的中介效应模型

Table 2. Analysis of gratitude mediating effect

表2. 感恩中介效应量分析

注:*p < 0.005;**p < 0.001。

4. 讨论

本研究结果显示,家庭教养方式对责任心的总效应显著。具体来说,积极的家庭教养方式(父母情感温暖)可以正向预测责任心,消极家庭教养方式(父母拒绝、父母过度保护)则负向预测责任心。责任心是个体在发展过程中形成的积极品质,对于医学生这样的特殊群体尤为重要,高尚的责任心是道德品质的重要标志(魏晓娟,2019a,2019b)。生态系统理论认为,家庭是影响个体成长的重要微系统,对个体的积极心理品质有深远意义。以往研究发现,积极的家庭教养方式能正向预测子女的发展、社会适应能力和宜人品质;而消极的家庭教养方式能预测子女消极的发展结果和更差的社会适应能力(刘文婧,许志星,邹泓,2012;罗蕾,明桦,田园,2018)。在消极家庭教养方式下,由于父母专制、情感冷漠,或对子女过度保护、溺爱,子女的思想往往较消极,容易以自我中心,行为上表现退缩,不主动,为人刻薄,自控能力较差,不会对自我负责,更不能对他人和社会负责;而父母情感温暖的积极教养方式培养出来的子女,其行动更自主、自控力较强,并且善于和他人交流合作,乐于承担责任。本研究结果验证了家庭教养方式类型对个体心理与行为影响的差异性,进一步支持了家庭系统理论。由此可见,积极的家庭教养方式可以给子女带来良好的情感体验,促进子女责任心的形成和完善。因此,优化家庭教养方式对医学生责任心的培养具有一定的现实意义。

本研究还发现感恩在家庭教养方式与责任心之间起中介作用,且感恩中介了家庭教养方式对责任心的影响。也就是说,家庭教养方式是通过提高医学生感恩能力的路径来间接提高责任心水平。Lim等人研究结果表明,父母的情感温暖在青少年的感恩发展中起着重要的作用(Lim, Kim, Kim et al., 2015)。当家庭教养方式表现为父母关注、尊重子女,对子女情感温暖时,子女会理解父母的用心,感恩水平更高;反之,父母与子女缺乏信任、拒绝沟通,或对子女过度保护等消极教养方式会导致个体对事物的消极态度,感恩水平更低。此外,感恩会正向预测责任心水平。感恩作为个体对受到的恩惠所形成的一种感激和愉悦的情感特质,在亲社会领域中发挥着重要的积极作用。研究发现,感恩能力较强的个体对他人和社会的责任感更强(Andersson, Giacalone, & Jurkiewicz, 2007)。感恩是大学生道德品质培养的重要方面,有牢固感恩意识的大学生会对周边和社会有更加主动的回馈、帮助和改变意识,进而产生对社会、家庭的责任感。通过感恩教育,能够使人正确认识个人与他人、社会的关系,增强责任感(朱培霞,2020)。在积极的家庭教养方式下,通过感恩教育,提高个体的感恩能力,才能有效促进责任心的提升。综上所述,感恩在责任心培养过程中起着关键作用,是家庭教养方式和责任心之间的“联结点”。

5. 结论

本研究得出如下结论:1) 家庭教养方式各维度可显著预测医学生责任心水平;父母情感温暖正向显著预测责任心,父母拒绝、父母过度保护负向显著预测责任心。2) 家庭教养方式和感恩对医学生责任心的影响符合中介效应模型,感恩在家庭教养方式和责任心之间起完全中介作用。

基金项目

2021年度天津市教育科学规划课题一般项目,编号为CBE210095。