1. 引言

随着国内经济的高速发展,人们更多的将关注重点聚焦在幸福感。党和国家一直重视“人民的幸福感”这一民生问题,习近平总书记也在会议上多次公开提出:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”一个国家的人民始终感到幸福会促进社会经济健康回稳,维持社会基本正义,这是一个社会追求的终极目标。只有人民生活更加幸福,才能构建更加和谐的社会。

在2020年,我国脱贫攻坚取得全面胜利,人民对于美好生活的需求日益增长,人们的消费重点发生了转移:住房、交通、教育、旅游等方面的费用支出不断增加。人们越来越注重教育方面的资金投入,教育成为人民关注的重点 [1] 。教育作为一种影响人的身心发展的实践活动,也是社会稳定的重要因素,它的本质内涵是构建和改造人的主观世界 [2] 。因此,探究受教育程度对居民幸福感的影响和作用机制同时具有理论意义和现实意义。本文以2021年中国综合社会调查(在下文中以CGSS2021年代替)的问卷数据为基础,通过SPSS 26.0统计软件进行分析,深入探究对于居民主观幸福感的影响因素上,是否居民的受教育程度也存在其中,同时探究是否满足线性回归关系等。同时在此基础上,对提高居民幸福感和促进教育公平给予相应的政策建议。

2. 文献综述

幸福是一种积极的人类情绪,它是人的主观感觉,是个人的以及整个社会的一切活动与发展所追求的终极目的 [3] 。从古希腊开始就有对幸福的相关研究,不同的哲学家对于幸福的定义有着不同的定义标准。比如说苏格拉底将“知识”视为“幸福”,洛克将“快乐”视为“幸福”,伊壁鸠鲁和费尔巴哈将“健康的身体”视作为幸福最终追求的,而柏拉图则将“知识的获得”视作“幸福”。对自身幸福感的评价是具有情感性的特征的,因为这种评价是个人在之前所有生活经历的基础之上,结合自己对于这些经历的理性和感性思考,对目前生活现状所得出的综合性评价。在早期学者的文献中,对主观幸福感一般从“积极情感”、“消极情感”和“生活满意度”三个维度展开探究。根据刑占军 [4] [5] 的观点,人们对幸福的评价具有三个显著的特点:一是整体性,是全面反映情绪取向和对生活的满意程度的指标;二是稳定性。在个体化的基础上,个体的幸福水平在短期内是不会发生很大变化的。三是主观性,因为主观幸福感是一种独立于别人或外部标准的自我经验。

而对于幸福感的影响因素研究,国内外学者主要从以下几个方面展开:第一,多数学者从经济学理论方面探究对幸福感的影响,聚焦在收入、消费、通货膨胀等因素。Bradburn [6] 认为,收入越高的人群会得到越多的正面反馈,收入越低的人群则会得到越多的负面反馈,高收入人群往往会比低收入人群感到更幸福。同时,对比经济发展较好的地方和经济发展较差的地方,生活在经济发展较好地方的人群更容易感到幸福,相反生活在经济发展较差地方的人群更不容易感到幸福 [7] 。因此国家只有首先富起来,促进地区经济发展,民众才会感到幸福。第二,一些学者从个体因素及外部环境因素对幸福感展开研究。孙凤 [8] 认为,男女在成长环境、所承担的社会责任重心、思维结构、行事风格以及心理承受能力等方面都有很大的不同,而这些因素都会间接地影响到他们的主观幸福感。林江,周少君 [9] 等人首次从实证上探讨了住房价格、住房所有权等因素对城镇居民幸福水平的影响,结果表明,城镇住房价格增长对城镇居民幸福水平的影响是不同的:对租赁者来说,住房价格增长会使城镇居民幸福水平下降,而对拥有住房者来说,住房价格增长会使城镇居民幸福水平上升。

通过对已有文献的梳理和回顾,发现虽然有很多对于幸福感的研究,但更多的是从宏观、中观的角度进行论述,较少将受教育程度作为主要影响因素来进行研究。因此,本文将在已有的文献基础上,利用中国社会综合调查即CGSS2021年度的数据资料,以问卷中涉及受教育程度相关题目为出发点,系统地探讨受教育程度对居民幸福感的作用机制,为提高居民幸福水平提供一定的理论依据。同时,本文提出研究假设:受教育程度与居民幸福感存在线性回归关系,提高受教育程度,居民幸福感越高。

3. 数据选择和变量测定

(一) 数据选择

本文的数据样本来自于CGSS2021年的统计数据,采用5458份数据。样本中男性为2488人,占比45.6%,女性2970人,占比54.4%;在民族上汉族有5046人,占比92.5%,少数民族有412人,占比7.5%;在宗教信仰上,只有7.6%的人信仰宗教;在政治面貌上,大多为非党员,占比87.7%,党员仅为12.3%;在身体健康状况上,身体不健康的人较少,仅占比18.4% (详情请参照表1)。

Table 1. Overall sample characteristics

表1. 总体样本特征

(二) 变量界定

在本文中将居民幸福感设置为因变量,在CGSS2021年的调查问卷中涉及的具体问题是A板块的第36题;将居民的受教育程度设置为自变量,在CGSS2021年的调查问卷中涉及的具体问题是A板块的第7a题;将研究主题的性别、民族、宗教信仰、政治面貌和健康状况共5项人口学变量设置为此次研究的控制变量。

(三) 研究方法

本文采用CGSS2021年的统计数据进行分析,通过SPSS 26.0统计软件进行描述性统计、独立样本t检验分析、单因素ANOVA分析、Pearson相关性分析以及线性回归分析来探究各变量之间的关系,深入探究居民受教育程度对居民幸福感的影响。

4. 实证研究

(一) 居民幸福感的基本情况

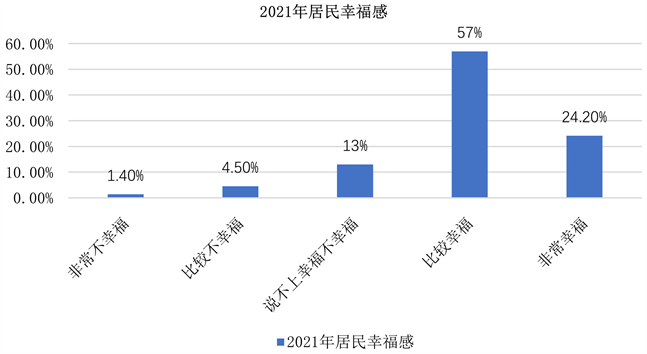

本文通对CGSS2021年的统计数据中的居民幸福感进行描述性统计分析得出:总体而言,认为自己幸福的人有4432人,占比81.2%,认为自己不幸福的人有1026人,占比18.8%,可以看出有八成左右的居民认为自己幸福(详情请参照图1)。

Figure 1. Histogram of residents’ happiness in 2021

图1. 2021居民幸福感直方图

(二) 居民受教育程度的基本情况

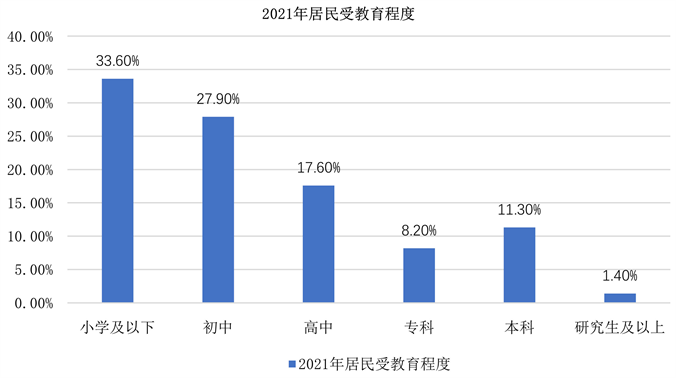

本文通对CGSS2021年的统计数据中的居民受教育程度进行描述性统计分析得出:总体而言,受过研究生及以上教育的人有76人,占比1.4%,专科和本科的人共有1065人,占比19.5%,高中学历的有960人,占比17.6%,初中学历的有1525人,占比27.9%,小学及以下的人共有1832人,占比33.6% (详情请参照图2)。

Figure 2. Histogram of residents’ education level in 2021

图2. 2021居民受教育程度直方图

(三) 居民幸福感与各人口变量的相关性分析

本文对居民幸福感与各人口变量之间进行独立样本t检验和单因素ANOVA分析得出:不同性别的差异在居民幸福感方面不具有统计学意义(P > 0.05),不论男女都会感到幸福与否;不同民族的差异在居民幸福感方面不具有统计学意义(P > 0.05),无论是汉族还是少数民族都会感到幸福与否;不同宗教信仰的差异在居民幸福感方面具有统计学意义(P < 0.05),没有宗教信仰的居民幸福感较高;不同政治面貌的差异在居民幸福感方面具有统计学意义(P < 0.05),其中共产党员的幸福感最强烈;不同身体健康状态的差异在居民幸福感方面具有统计学意义(P < 0.05),身体健康状态越好的居民往往幸福感越强烈(详情请参照表2)。

Table 2. Independent sample t test and single factor ANOVA analysis

表2. 独立样本t检验和单因素ANOVA分析

(四) 居民幸福感与居民受教育程度之间的相关性分析

本文对CGSS2021年的统计数据中的居民幸福感和居民受教育程度进行Pearson相关性分析得出:居民受教育程度和居民幸福感呈正相关(P < 0.01且相关性系数大于0),即居民受教育程度越高,居民幸福感也越高,反之亦然(详情请参照表3)。

Table 3. Pearson correlation analysis

表3. Pearson相关性分析

**在0.01级别(双尾),相关性显著。

(五) 居民幸福感和居民受教育程度之间的线性回归分析

本文通过CGSS2021年的统计数据,以居民幸福感为因变量,以居民受教育程度为自变量建立线性回归方程,结果表明:居民受教育程度对居民幸福感的回归系数具有统计学意义(β = 0.086, P < 0.01),居民受教育程度对居民幸福感有正向预测作用(详情请参照表4)。

Table 4. Linear regression analysis

表4. 线性回归分析

a因变量:居民幸福感。

5. 研究结论及对策建议

本文基于上述对于CGSS2021相关数据的实证研究分析,可以得出:认为自己幸福的人有4432人,占比81.2%,认为自己不幸福的人有1026人,占比18.8%,有八成的人认为自己是幸福的。对居民幸福感与各人口变量进行独立样本t检验和单因素ANOVA分析得出:虽然性别和民族在居民幸福感上不存在显著差异,即不管男女、是否为汉族都有可能会感到幸福或者不幸福。但是居民幸福感在宗教信仰、政治面貌以及健康状况方面都存在显著性差异,表现为没有宗教信仰,政治面貌为党员和身体非常健康的居民普遍幸福感偏高,结果也基本符合大多数公民对幸福感追求的主要条件。对居民幸福感和居民受教育程度进行Pearson相关性分析得出:居民受教育程度和居民幸福感呈正相关关系,可以说明居民受教育程度对居民幸福感有着正向影响作用。为了进一步验证这一关系,又以居民幸福感为因变量,以居民受教育程度为自变量建立线性回归方程,结果表明:居民受教育程度对居民幸福感的回归系数具有统计学意义,居民受教育程度对居民幸福感有正向预测作用。

基于上述对于CGSS2021的相关数据的讨论结果,就如何提升居民的受教育程度,本文提出以下几点对策和建议:

加强义务教育质量监测,提升教学水平。自我国实施义务教育政策开始,保障了适龄儿童接受教育的权利,极大提升了我国居民的人均受教育水平。但由于我国地域辽阔,师资水平、教学水平等存在不均衡的情况。因此,国家应支持经济发达的地区支援经济还落后的地区,鼓励发达地区的教师到基层支教,改善薄弱学校的办学条件,提高教育素质。同时,要继续在农村普及义务教育,让农村的每一个居民都深刻认识到接受教育的重要性。对那些家庭存在困难的学生,要对其进行经济补助,时刻关心困难学生,保障其受教育的权利。

建立健全教育领域的法律政策,强化落实法治保障。在我国国家治理体系中,法治保障能够稳固根本,有利于长期发展,所以,要用法律来保障我国公民受教育机会的权利,从而逐步实现教育公平,提高居民受教育水平。《教育促进法》为科教兴国战略的成功实施提供了保证,从科技兴国战略的实施,到后来的人才强国战略,再到如今的创新驱动发展,都表明了我们国家对于教育的高度重视,而这些战略的实施,又反过来推动了教育的发展。教育法律和政策保障了我们的公民都能享受到合法受教育的权利,使我们在教育的数量和质量上都能享受到公平。