1. 前言

社区是最小的单元,社区垃圾分类政策执行是中国环境治理与国家治理体系现代化建设的重要领域。已有的研究多从行政控制的角度研究环境政策目标异化或执行偏差的原因,或从政策动员的角度研究非正式制度对环境政策实施过程的影响,但研究范围集中在科层内部(王诗宗、扬帆,2018) [1] ,往往忽视了公众参与创新机制构建的作用(施生旭,2018) [2] 。近年来,学者对社区垃圾分类的收费政策(陈那波,2017) [3] 、政策执行困境(叶岚,2017) [4] 、公众参与途径(孟小燕、2019 [5] ,徐林、2017 [6] )等进行了相应的论证;十九届四中全会精神为垃圾分类治理提供了系统治理、依法治理、综合治理与源头治理的整体视角和为公众参与创新机制提供了理论依据,与此同时社区垃圾分类试点也在如火如荼进行中,但公众参与效果不太理想。

社区垃圾分类治理是一个需要全民参与的纷繁复杂的大工程。当前公众参与社区垃圾分类治理的机理还不甚明了。公众参与过程中遇到哪些困难?如何构建公众参与垃圾分类治理的机制?等都急需加以研究。为此,本研究希望通过对城市社区公众参与社区垃圾分类治理的机理进行分析,从心理动力因素角度构建“赋能、认同、协商、监督”的垃圾分类治理参与机制,以期为社区垃圾分类治理相关部门提供参考。

2. 城市社区公众参与社区垃圾分类治理的机理分析

2.1. 公民参与的概念及公民参与理论

当前学界关于公众参与的概念还没完全取得一致,比如费孝通先生(2005) [7] 认为,公众参与是社区治理取得成功的关键,社区治理通过最大限度调动社会各界力量动员社区居民参与其中,并不断提升居民参与社区治理的技能水平,然后协商好各方利益,构建合适的社区治理体系。俞可平(2000)认为公民参与是指公民通过采取某种组织或个人行为来影响公共决策的方式 [8] 。彭惠青(2018) [9] 认为居民参与是指社区居民通过一定的方式来决策、管理和监督社区事务。罗开艳(2020) [10] 则认为居民社区参与是指通过精神指引居民参与社区事务,并将其分为三方面内容,具体为政治事务、公共管理事务和公共政策制定与实施事务。尽管居民参与的概念还各有分歧,但“公民参与是公民的权利,体现在公民参与各种社区事务”的观点较为一致。归纳多个学者的观点,文章认为公众参与是指社区通过各种力量赋能居民,增强居民对社区事务的认同感,实现居民自觉自愿参与社区环境问题的协商和监督工作当中。

公民参与理论产生于上个世纪60年代,当前应用广泛。目前学术界普遍认为公民参与理论体系有三个主要特点:第一是参与方式和类型多样化。按照居民参与的自主性,参与方式从理论上分成他组织参与和自组织参与,但在实践中一般是这两种方式的柔合;按照参与发展阶段则分为政府主导型参与、象征型参与和完全型参与,政府主导型参与又分为执行操作和教育后执行,象征型参与分为提供信息、征询意见和政府退让,完全型参与分为合作、权力代表和市民控制。第二是参与主观性和自愿性特点突出。第三是按照参与的具体内容,划分为社区环境保护教育、参与社区环境决策、监督社区环境执法和获取社区环境信息。

2.2. 公众参与社区垃圾分类治理的机理分析

当前在公众参与城市社区垃圾分类治理实践中,总是出现垃圾分类政策目标与公众参与相悖的情况,当前学界对这方面的研究偏重科层内部(王诗宗、扬帆,2018) [1] ,较少关注公众参与创新机制构建的作用(施生旭,2018) [2] 。当前实践界和学界都非常关注公众参与社区垃圾分类问题,但对其深层次机理还不甚明了。本研究拟参考公民参与理论和计划行为理论,并基于心理动力因素,分析居民参与社区垃圾分类治理的机理,并以佛山为调研案例,从“赋能、认同、协商、监督”等四方面构建公众参与社区垃圾分类治理的新机制,提出相应策略,为城市社区垃圾分类治理相关部门提供参考。

第一,交易成本是公众行动理论的出发点。城市社区公众以居民集体为主,按照集体行动理论,得知决定个体参与集体行动的最大动机来源于对成本收益问题的计算与考量,并认为这是决定个体参与集体行动的先决条件。一个个体是否参与公共物品的生产,是经过理性分析交易成本以及择优衡量选择后的结果。交易成本越低,实施障碍越少,个体参与集体行动的概率越大。

第二,公众共识的形成与公众行动的产生。说服、劝导居民参与垃圾分类治理绝非易事,需要让居民公众切实感知并赋予垃圾分类的意义,才有可能让居民认为垃圾分类是社区的一个重要问题,并被人们所察觉。集体共识的产生、形成到行动转化,都需要社会各级政府决策的建构。首先通过形成政府治理议题,促进集体共识产生;然后通过各种宣传教育以及各种动员技术,促使集体共识形成;最后通过提升公众参与的能力和素质,并制定各种公众行为准则制度,从而促进集体行动生成。

第三,公众行动的动力机制。公众行动的产生是一个持续的过程,需要有不间断的物质和精神成本的投入,使个体逐渐意识到自身行动所产生的价值和意义,直至这个社区公众行动一致。公众参与社区垃圾分类治理是一种典型的群众集体行动,需要输入刺激性和惩罚性措施来推动个人行动与集团利益保持一致。通过激励措施,对那些行动与集体利益一致的个人给予相应的荣誉、物质奖励或精神奖励;而惩罚就是通过对与集体利益不一致的个人行为进行监督、批评及处罚等,以便促使个体参与集体行为。

3. 佛山市公众参与社区垃圾分类治理的现状调查及不足

选择佛山为调研案例,主要基于以下几点:第一,佛山已立法实行垃圾分类治理;第二,佛山垃圾分类历程较为波折;第三,调研的学生团队均为相应社区的居民。

3.1. 佛山市生活垃圾分类的历程回顾

2000年颁布的《关于公布生活垃圾分类收集试点城市的通知》将北京、上海、广州、深圳、厦门、南京、杭州、桂林等八个城市作为生活垃圾分类建设的试点城市,标志着我国垃圾分类治理进入试点摸索过程。随着2011年国务院转发《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》的发布,佛山也启动垃圾分类治理工作,具体分为四个阶段:

1) 在中心城区创建生活垃圾分类试点阶段(2011~2015年)

2011年5月18日佛山市发布《佛山市中心城区生活垃圾分类工作实施方案》,标志着佛山垃圾分类治理从城区着手逐步推进,文件要求各有关部门建立和完善垃圾分类相关管理制度,落实改造和提升现有的垃圾分类收集、中转、运输、处理等配套设施。

2013年3月禅城区政府发布《佛山市禅城区生活垃圾分类工作实施方案》,并投入200万的项目启动资金,要求相关部门选取条件合适的社区作为试点。2015年,开展第二轮试点工作,进一步扩大试点范围,旨在通过示范引领效应,推动全市生活垃圾分类治理铺开。

2) 佛山生活垃圾分类试点建设止步不前阶段(2016~2017年)

经过了第一阶段的垃圾分类试点,理论上在2016年应该是成效提升阶段,但由于落实不到位,生活垃圾分类体系机制不顺,导致垃圾分类试点建设成效不理想。佛山垃圾分类治理工作止步不前,驻社区的垃圾分类公司,因入不敷出也陆续撤点,其后,居民依旧延续过去的垃圾混投模式,收运公司也是混装拉走垃圾。

3) 佛山垃圾分类以厨余垃圾处理为突破口阶段(2018~2021年)

2018年开始佛山以厨余垃圾处理为突破口,并于9月13日发布《佛山市人民政府办公室关于推进城乡生活垃圾分流分类减量的实施意见》,文件要求逐步建立并完善生活垃圾分类制度体系,也要从源头控制生活垃圾增长速度,逐渐降低生活垃圾的焚烧填埋量。强调生活垃圾治理要重视“分流”,还要实施强制分类。2020年开始,佛山市政府对生活垃圾分类治理的方向逐渐清晰。2021年开始酝酿生活垃圾分类强制实施。

4) 佛山市生活垃圾分类立法阶段(2022年~)

2022年4月1日起佛山市人民政府实施《佛山市生活垃圾分类管理办法》,标志着佛山垃圾分类治理工作正式进入立法强制阶段。该《办法》是在继北京、广州、深圳、珠海、杭州、苏州、天津等地实施强制垃圾分类的地级市。该《办法》一方面主要在管理体制层面加以强制,体现在对相关职能部门的职责作出详细规定,从而形成合力,以便更顺利地铺开垃圾分类工作;另一方面在操作层面构建具有特色的垃圾分类投放、收集、运输和处理新模式。

3.2. 佛山市居民参与社区垃圾分类治理的问卷调查

1) 调查问卷的设计

参考国内外关于居民参与垃圾分类治理的研究成果,借鉴公民参与理论和计划行为理论对调查问卷内容进行设计,得到问卷分为三方面:第一部分从性别、年龄、文化程度、婚姻状况和家庭收入等对受访居民进行了解;第二部分了解居民参与垃圾分类治理的意识、态度和行为;第三部分是了解居民参与垃圾分类的渠道及技能等。问卷的主要题目如下表1所示。

2) 调查问卷的实施

课题组于2020年7月在佛山五区发放1500份调查问卷,为确保回收数据的准确性和有效性,调研采用与城市居民面对面的访谈形式进行。所有调研人员都经过培训训练,并且均为相应小区的居民。最终回收有效问卷1396份,问卷有效率为93.06%。

3) 调查对象的基本情况

表2是受访样本的基本情况,得到受访对象的主要特征是:受访城市社区居民男性占比59.8%,女性占比40.2%;年龄以41~50岁最多,占比60.7%,其次为31~40岁,占比17.3%;文化程度中,初中占比最高,为60.6%,本科及以上占比为13.6%;婚姻状况中,以已婚的为主,占比64.0%。家庭收入的分布状况中,4万及以下、5~10万、10~15万、15~20万和20万以上分布占比16.5%、20.6%、21.7%、20.2%和21.0%。

Table 1. Main indicators of the questionnaire

表1. 问卷的主要指标

Table 2. The basic situation of interviewed samples

表2. 受访样本基本情况

3.3. 垃圾分类治理中的佛山居民参与现状及存在问题

1) 居民参与垃圾分类治理的意识觉醒高意愿强烈,但参与行为偏低

按照计划行为理论得知居民必然是有较好的参与垃圾分类治理的意识和态度,才有可能出现参与行为。根据课题组调查结果表3可知,61.39%的居民认为有必要参与垃圾分类治理工作;而选择“同意”的人次为459,占比为32.88%,两者合计94.39%。只有1.28%居民是选择“非常不同意”和“不同意”,说明受访居民参与垃圾分类治理的意识觉悟高。

Table 3. The frequency and proportion of participation awareness, participation attitude and participation behavior of interviewed samples

表3. 受访样本的参与意识、参与态度和参与行为的频次和占比

问及“如果有机会,您愿意参与社区环境治理的工作(问题协商或做社区志愿者等)”来了解社区公众参与垃圾分类意愿中,结果见表3,居民选择“非常愿意”和“愿意”的占比共计为96.78%,“非常不愿意”的占比为0,选择“不愿意”的占比仅占0.64%,说明居民参与垃圾分类的意愿态度非常好。

问及“我总是把对厨房垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾进行分类处理”中,只有22.21%居民选择“非常愿意”,“非常愿意”的占比与参与意识和参与态度的差距很大,而选择“非常不愿意”和“不愿意”则合计27.79%,与“参与意识态度”的占比显著提升,说明居民参与垃圾分类治理的行动力大大偏低。参与意识、参与态度都很高,但是真正行动却不是很理想,这与说明了意识态度与行动是有较大距离。

由此可以看出,佛山社区居民垃圾分类意识和态度方面较为理想,而参与行动上却有待加强。根据计划行为理论,公众参与行为与参与意愿和参与态度有关,参与意愿和态度越强烈参与行为越有可能发生,但有很高的参与意识和参与态度并不一定导致很高的参与行为的出现。

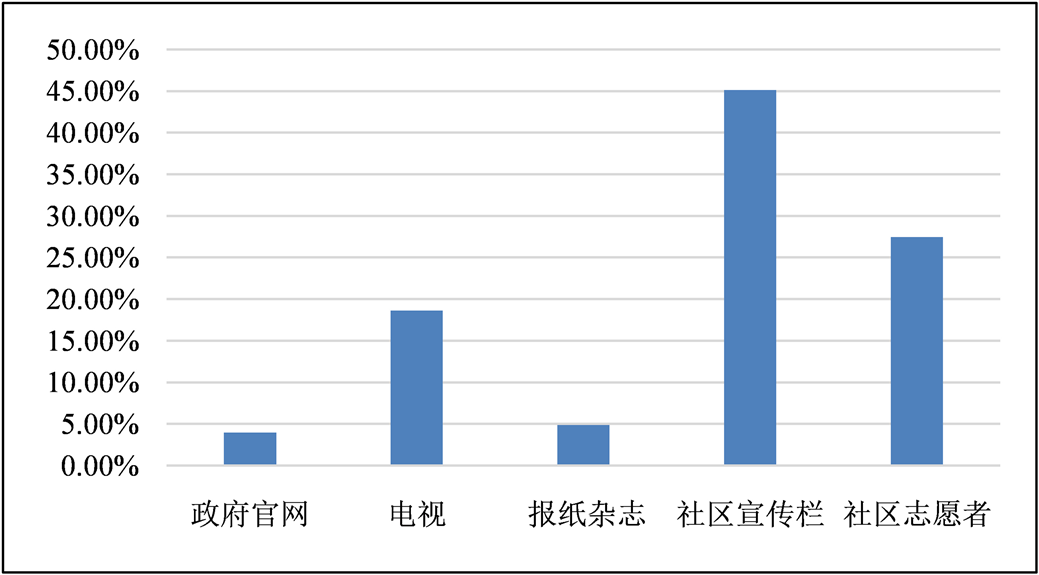

2) 居民参与垃圾分类治理信息获取渠道多元化,但参与形式被动

居民最终是否参与垃圾分类治理与其获取垃圾分类治理信息密切相关,居民只有了解垃圾分类的意义、作用、操作等各种信息,才有可能较好的参与其中。课题组通过问卷的方式,发现居民获取垃圾分类信息的渠道比较多样,包括有政府官方网站、电视、报纸杂志、社区宣传栏、社区志愿者、政府公告等,具体占比见图1,其中从社区宣传栏获取垃圾分类信息的占比最大,其次为社区志愿者,第三为电视,最后两个是报纸杂志和政府官网,占比依次为45.13%、27.44%、18.62%、4.87%和3.94%,由此,得出佛山居民获得垃圾分类信息的渠道以社区宣传栏和社区志愿者为主。通过访谈得知居民参与垃圾分类治理的形式有听证会、问卷调查和网上留言等,而且参与形式以被动为主,较少主动积极参与到垃圾分类当中。

Figure 1. Percentage of channels obtaining garbage classification information

图1. 获取垃圾分类信息的渠道的百分比

3) 居民参与垃圾分类治理的知识水平有所提升,但参与能力和层次有待提升

居民参与垃圾分类治理的知识水平素养是其参与其中的前提,近年来,佛山市政府都注重不断提高居民垃圾分类治理的知识水平,通过新闻报道宣传、公众号、社区等宣传最新颁布的与垃圾分类治理相关的法律法规以及一些规章制度,同时发放大量垃圾分类知识宣传资料,甚至制作成垃圾分类小漫画、小歌曲进行传播,旨在通过快乐易于接受的方式来提高社区居民垃圾分类治理的知识水平。为了跟上时代传播主流阵地,政府也会通过新媒体的方式来传播垃圾分类知识,让居民可以通过便捷的方式学到垃圾分类治理的知识,从而不断培养居民垃圾分类治理的知识和素质。虽然政府、媒体、社区等通过各种方式提升居民的垃圾分类知识和素质,但通过问卷调研结果(详细见图2)可知,“居民能正确进行生活垃圾分类”中,选择“非常同意”的有400人,占比为28.65%,选择“同意”的有554人,占比为39.68%,仍然有442人,即31.67%居民的垃圾分类技能还有待提高。此外,在访谈调研中发现,居民参与垃圾分类治理基本停留在垃圾分类的源头投放上,对垃圾运输和垃圾末端处理等阶段工作参与较少,说明居民参与垃圾分类治理的层次还不够深入。

Figure 2. The frequency that residents can correctly classify domestic waste

图2. 居民能正确进行生活垃圾分类的频次

4. 佛山市公众参与社区垃圾分类治理不足的原因

4.1. 公众参与社区垃圾分类治理的机制不健全

当前佛山公众参与社区垃圾分类治理的行动力不足、参与形式被动、参与层次不高,参与技能有待提高,这与佛山社区公众参与垃圾分类治理的路径不够完善有关,而参与路径又与参与机制密切相关。自2022年佛山市垃圾分类管理条例实施以来,佛山采取试点形式逐渐铺开,并在试点社区设立垃圾分类箱房、楼层撤桶等举措,但实践中发现垃圾分类箱垃圾混放的现象,试点社区落实垃圾分类效果欠佳。从访谈调研得知,试点社区仍是垃圾混合收集,垃圾箱房基本变成了更大型的垃圾桶,大大打击了公众参与垃圾分类的积极性。

4.2. 公众参与垃圾分类的成本依然不够低

Barr (2003) [11] 研究发现垃圾回收箱等设施的方便度、简易度都显著影响居民对垃圾回收的响应。Ajzen的研究得出一个人在执行特定行为时所感知到的资源和机会越多,预期的障碍越少,其相应的行为则更有可能发生 [12] 。Best和Kneip (2011) [13] 的研究也发现减少个体的行为成本,比如提供便利措施、工具和场所等都可以对居民垃圾回收行为产生促进作用。Wan等(2013) [14] 、Bernstad (2014) [15] 的研究都得出,便利的分类设施和收集服务能提升居民对垃圾分类的响应度。孟小燕(2019)的研究成果表明,分类设施便利性、回收设施便利性显著影响居民生活垃圾源头分类行为的发生 [5] 。可以看出,所在小区的硬件情况,比如垃圾桶设施和垃圾回收站的便利度都会影响居民参与垃圾分类治理。

由此我们设置“我所在的社区己经有完善的分类回收垃圾筒”和“在我所生活的社区里,可以很方便的把废品卖到废品回收站”来调查社区垃圾分类硬件设施的成本问题,结果见表4。其中从表4得知,选择“同意”和“非常同意”我所在的社区己经有完善的分类回收垃圾筒的占比为58.73%,有16.26%的居民认为自己所在小区垃圾分类回收垃圾桶的完善度一般,有25.0%的居民认为自己所在小区垃圾分类垃圾桶的完善度不好。从表4得知,选择“同意”和“非常同意”“在我所生活的社区里,可以很方便的把废品卖到废品回收站”的占比为54.23%,有21.28%的居民认为自己所在小区卖废品的方便程度一般,有24.5%的居民认为自己所在小区卖废品的方便程度不好。这说明佛山社区垃圾分类的便利度还不够,阻碍居民垃圾分类的障碍仍然存在,导致居民垃圾分类参与不足。此外,因为进行垃圾分类要耗费一定的时间、精力和财物等成本,由此,我们设置“我能承受垃圾分类耗费的成本”来了解公众对垃圾分类的成本的承受力,结果如表4所示,22.49%的居民认为垃圾分类耗费的成本一般,但仍有8.88%公众是承受不了垃圾分类所耗费的成本。

Table 4. The convenience of community garbage classification and the interviewed samples can bear the cost of garbage classification

表4. 社区垃圾分类的便利度及受访样本能承受垃圾分类的成本

4.3. 公众垃圾分类技能的教育传播依然不足

在倡导垃圾分类治理的大环境下,公众参与垃圾分类治理的素养和技能不断提升,但从课题组的调研得知佛山当前仍然有31.67%公众的垃圾分类素养和技能还有待提高。芈凌云(2011) [16] 的研究指出,影响城市居民低碳消费行为的情境因素中,宣传教育必不可少。由此,我们设置“我经常收到或看到社区有关垃圾分类等宣传资料”来了解社区对垃圾分类的宣传教育情况,结果见图3,得到选择“同意”和“非常同意”“我经常收到或看到社区有关垃圾分类等宣传资料”的人次为560和363,两者合计占比为66.11%;279人次认为自己所在小区有关垃圾分类等宣传资料等信息的获得程度一般,占比为19.99%;有13.90%的居民认为自己很少收到或看到社区有关垃圾分类等宣传资料。由此可知佛山社区在垃圾分类的宣传教育方面仍然有很大的提升空间,后续尤其要融合传统媒体和新媒体的各自传播优势,按照公众的异质性,制定出不同形式的传播方式,从而实现宣传教育传播精细化、层次化和精准化,从而不断提升社区居民垃圾分类治理素养和技能。

Figure 3. Residents received or saw publicity materials about garbage classification in the community

图3. 居民收到或看到社区有关垃圾分类等宣传资料的情况

4.4. 公众垃圾分类治理认同度不高协商不足

从表3的问卷调查数据得知,佛山社区居民的垃圾分类意识和态度方面较为积极,但垃圾分类行为的真正实行上却效果不佳。很大程度上由于公众对垃圾分类意识和价值观念的认同度不够高,认为自身参与垃圾分类发挥不了什么作用,习惯依附于政府处理搞定的思维。

通过调研得知佛山垃圾分类管理条例及其他相关制度的实施,多以单方面的政府行为为主,较为缺乏与社区公众的协商过程。其实,任何制度的实施都要有个循序渐进的过程,垃圾分类制度也是如此,需要让社区公众明确垃圾分类治理的范围;要通过各种社区公众座谈会、问卷调查等方式来征询公众对垃圾分类治理的意见和建议;还要建立社区公众参与垃圾分类治理的反馈制度,对社区公众提出的意见和建议实现百分百反馈;社区实施的各种垃圾分类制度和规定,尽力取得社区公众的支持和了解,通过协商从最大程度上获得社区公众对垃圾分类治理的认同。

4.5. 公众垃圾分类治理的监督机制不足

虽然佛山垃圾分类管理条例已颁布,但仍有16.54%的居民的社区没有对垃圾分类不规范行为进行监督检查,14.18%居民的社区对垃圾分类不规范行为进行监督检查情况一般;认为自己所在的小区有对垃圾分类不规范行为进行监督的占比还不到70%,数据详见表5。从表5“社区对不进行垃圾分类的居民进行通报批评”调研数据得知58.81%的小区对不进行垃圾分类的居民进行通报批评,24.07%的社区没有对不进行垃圾分类的居民通报批评。表5“社区对垃圾分类不规范行为进行惩罚”的调研数据得知58.80%的小区对不进行垃圾分类的居民进行惩罚,23.49%的社区对不进行垃圾分类的居民没有惩罚。由此得知佛山社区对居民参与垃圾分类的行为监督不足,通报批评和惩罚措施也不足,最终导致社区垃圾分类落实效果欠佳;而居民则垃圾继续混投,垃圾收集车辆混装,末端垃圾混处理,久而久之垃圾分类治理工作又回到了原来的状态。

Table 5. Community supervision, inspection, notification of criticism and punishment of irregular waste sorting behaviors

表5. 社区对垃圾分类不规范行为监督检查、通报批评及惩罚情况

5. 构建公众参与城市社区垃圾分类治理的机制

要实现公众对社区垃圾分类治理的高质量参与,就要在对公众参与基层社会治理的现象和规律有着准确把握和认识基础上,在实践中运用规律性认识进行探索和创新,找到公众参与社区垃圾分类治理的有效路径。促进公众参与社区垃圾分类治理,首先要解决公众参与成本与效率问题,还要形成社会共识并营造垃圾分类氛围,构建公众参与动力机制。由此,文章借鉴计划行为理论和公民参与理论,从心理动力因素提出与构建“赋能、认同、协商、监督”的垃圾分类治理参与机制。

5.1. 赋能

赋能是指培育公众的主体意识与参与自信,即赋予公众在垃圾分类治理中的参与性、主动性、创新性与决策性,改变公众与政府之间信息不对称、参与渠道狭窄的局面。加强参与式垃圾分类教育活动是提高公众参与垃圾分类治理水平的重要路径,新《环保法》明确提出要加强各级人民政府在实际工作中的环境保护宣传工作,并引导基层群众性自治组织、社会组织等进行与环境保护相关的知识宣传活动,以此营造良好的多方参与的环境治理氛围。通过赋能公众来促进公众参与垃圾分类治理,首先要尽可能降低公众参与垃圾分类的交易成本;实施障碍越少,个体参与集体行动的概率越大,社区要从完善垃圾分类回收体系开始,让公众可以很方便的进行垃圾分类;还可以通过社区公众号、网页、宣传栏、电子屏幕等方式定期播放与垃圾分类相关的法律知识和环保知识,让“公众参与垃圾分类”成为全社会的共识;其次,通过举办垃圾分类技能讲座或相应的实践活动,赋予公众参与垃圾分类的能力;再次,通过各种大数据技术、电子监控技术等来赋能推动公众参与垃圾分类治理。

5.2. 认同

认同是指对公众垃圾分类意识和价值观念的强化,通过社区垃圾分类教育,让公众承担起垃圾分类治理的责任;并从利益因素与成就感因素两个动机来激励与鞭策公众对垃圾分类治理的认同,从而促进公众参与。具体可以对积极参与垃圾分类治理的公众给予一定的奖励,奖励方式可以多种形式,因实际情况而定;比如对经济相对弱的社区偏向经济奖励,而对经济比较强的则给予更多的精神奖励;又比如可以通过榜样宣传,对于社区内外在垃圾分类治理方面取得不错成效的优秀个人、优秀团队或社区的案例展开宣传,用榜样的力量感染社区群众,提升公众对垃圾分类治理的认同感,号召社区公众向他们学习,进一步转社区公众的参与意愿为参与行为。

5.3. 协商

协商是指构建一种全民共同治理的伙伴关系,即公众作为一个平等的主体参与垃圾分类治理事务,从“政府指控型”向“政府公众合作型”治理模式的转变,是城市垃圾分类治理结构的重组。通过构建协商型的议事规则和决策程序,让公众积极参与到垃圾分类治理的协商当中。当前政府在社区垃圾分类治理中,仍然处于主导地位,社区公众的意见和建议很多时候只是一个程序,很少真正影响垃圾分类的实施过程。事实上,社区公众作为垃圾分类的主体,其对身边的垃圾分类情况十分了解,如果能让社区公众协商参与,不仅可以提高垃圾分类决策的科学性和有效性,还能提高社区公众对垃圾分类决定的接受度。

5.4. 监督

监督是指对社区垃圾分类治理不作为行为或乱作为等的约束。当前,一般通过立法,从法律法规的角度对公众垃圾分类行为进行约束,依法保障居民参与垃圾分类治理的权利,逐步让居民清晰垃圾分类治理的目标、实质、内容、职能、机构、权力、程序和处罚等。在执法过程中应当加强监督,保证政策按照预期设定的目标和方向进行。监督是政策实施过程中的重点也是一个难点,需要政策的实施执行主体对垃圾分类不规范的居民行为监督检查,并对不进行垃圾分类的居民进行通报批评;因此,要切实加强政府对垃圾分类治理的监督制度,同时要确保垃圾分类工作的公开性与透明度,建立广泛的公开办事制度,便于群众监督垃圾分类管理部门的垃圾分类治理的执法行为。另外,还可以鼓励居民个人对不合理的行为进行检举,因为居民相比于其他监督主体更容易更快速发现垃圾分类违规事件。因此,要通过健全完善与居民监督垃圾分类治理的举报制度,搭建新媒体下的公民网络举报体系,并且对公民举报垃圾分类治理的行为及时反馈,针对有效举报与监督环境治理的行为要给予正面激励奖励,保证公民言路畅通、举报有门,切实发挥公民对环境治理的监督作用。

6. 结论

综上所述,文章选取佛山市为例,通过调查佛山公众参与社区垃圾分类治理的现状并分析佛山公众参与社区垃圾分类治理不足的原因,然后借鉴计划行为理论和公民参与理论,从心理动力因素角度构建了“赋能、认同、协商、监督”的垃圾分类治理参与机制,以期为城市社区公众参与垃圾分类治理提供理论参考。

基金项目

广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金粤佛青年基金项目(2019A1515110254);广东省哲学社会科学规划2023年度一般项目(GD23CYJ19);广东省教育科学“十三五”规划2020年度研究项目(2020GXJK184)。

NOTES

*通讯作者。