1. 引言

扬子地区下寒武统底部普遍发育含磷质页岩和碳质泥页岩,它不仅是我国南方海相最重要的优质烃源岩层系,也是潜在的重要的页岩气产层 [1] [2] [3] [4] 和多元素富集层 [5] 。在四川盆地,这套黑色岩系主要沿绵阳–长宁拉张槽分布,拉张槽范围内的生气量约占全盆地震旦系–寒武系天然气资源量贡献的56%~63% [1] ,这是因为裂陷槽的存在不仅改变了灯影组与下寒武统的源–储配置关系,极大地提高了油气成藏的效率和规模;还在于拉张槽两侧发育有高效的疏导体系连接优质烃源岩和储层,有利于油气的运移汇聚,形成大型油气田 [6] [7] 。因此,前期针对下寒武统烃源岩的研究多围绕绵阳–长宁拉张槽周边展开,相继在拉张槽周边发现多个震旦系–寒武系大型气田(如安岳大气田、威远气田);而对于远离拉张槽的地区,由于烃源岩厚度减薄,丰度降低,并非以往油气勘探的首要目标,研究鲜有涉及。

随着勘探的不断深入,拉张槽中南段的成藏条件逐渐引起重视。在威远、井研等地区相继部署的10余口钻井,储层品质总体较好,含气性普遍活跃,针对震旦系–寒武系常规、非常规天然气的测试均获上万方的日产量 [3] [4] [8] ,具备开展立体勘探的潜力。另外,部署于川西南部平落坝潜伏构造带的平探1井在栖霞组白云岩储层中测试更是获得高达66.86万方/天的高产工业气流,其气源对比证实天然气主要来源于下寒武统筇竹寺组 [9] 。上述勘探成果揭示在远离拉张槽生烃中心的川西南地区同样具备形成规模性气藏的有利烃源岩条件;然而,由于资料的匮乏,现今对这些地区烃源岩的发育特征、有效性及其资源贡献的认识尚显欠缺。因此,系统开展井研地区下寒武统烃源岩特征研究不仅可以加深理解川西南地区灯影组天然气的来源及成藏规律,还有助于丰富深层–超深层油气成藏理论,为开拓油气勘探领域提供新的地质依据。

2. 地质背景

四川盆地是在晋宁期固结的扬子克拉通基础上发展起来的大型叠合盆地 [10] 。震旦纪以来进入相对稳定的海相地台发展阶段,受冈瓦纳大陆裂解–聚合旋回的影响,震旦纪–早寒武世经历了一个完整的伸展–聚敛构造–沉积演化过程 [11] [12] [13] 。

震旦纪初期,在区域拉张的构造背景下,扬子板块基本上继承了前震旦系隆坳相间的构造格局 [14] 。该时期,随着板块周缘的裂解及南沱组冰川的消融,海水由周边各方向侵入,海平面快速上升,沉积形成的盖帽碳酸盐岩(陡山沱组)直接超覆于南华系冰碛砾岩之上,成为真正意义上的第一套沉积盖层,形成区域性的不整合面。下震旦统陡山沱组在四川盆地主要发育滨岸–潮坪、潟湖相砂岩–白云岩沉积组合 [15] [16] ,西部多为碎屑岩沉积,东部以白云岩建造为主,整体上具有西厚东薄的特征 [12] 。

灯影组沉积期,基本继承了陡山沱期隆坳相间的沉积格局。这一时期,攀西裂谷活动相对稳定,来自东南方向的海水由黔北和鄂西侵入,海侵范围快速扩大,四川盆地成为向北西方向突出的海湾,开始形成碳酸盐岩台地雏形 [17] 。随着海平面的持续上升,上扬子地区西缘的古陆和岛屿面积大幅减小甚至淹没(如泸定古陆),由此形成大规模稳定的浅水镶边碳酸盐岩台地 [11] [15] ,沉积大套葡萄状、皮壳状藻白云岩夹薄层泥页岩、硅质岩。受桐湾运动的影响,在上扬子板块内部沿绵阳–安岳–长宁一线发育有大型的南北向展布的拉张槽,并一直持续至早寒武世早期,拉张槽内充填一套含磷质结核黑色页岩和碳质页岩 [5] [18] [19] ,两侧分别发育台地边缘/开阔台地相微生物丘滩。震旦纪末期,四川盆地及邻区的构造活动明显增强,桐湾运动导致盆地及以东地区整体发生强烈隆升,造成灯影组遭受不同程度的剥蚀,形成良好的储集空间 [20] [21] [22] 。

早寒武世沉积初期,上扬子板块持续隆升,普遍缺失梅树村阶,仅在拉张槽内和盆地边缘发育麦地坪组 [14] 。筇竹寺组沉积期,海水自东南方向侵入,伴随着拉张运动和沉降作用达到高潮,扬子板块及周边广泛发育一套深水陆棚相沉积,拉张槽内沉积了巨厚的黑色碳质泥页岩和细碎屑岩组合,拉张槽两侧的黑色页岩厚度明显减薄 [6] 。这一填平补齐作用一直持续到沧浪铺组沉积期,古拉张槽逐渐消亡 [14] 。

沧浪铺组沉积时,随着华南板块与东冈瓦纳大陆发生碰撞,此时的构造环境由拉张逐渐转换为挤压 [13] 。海水退缩,晚期略有扩张,四川盆地处于陆源碎屑陆棚向碳酸盐岩缓坡演化阶段,盆地东部发育混积台地,西部仍为滨岸相碎屑岩和少量碳酸盐沉积 [23] ,川北地区为浅海混积碳酸盐岩台地及台地边缘相沉积环境 [24] ,川中–川东北地区表现为水下古隆起,一直处于古地貌的高点 [14] 。

研究区位于绵阳–长宁拉张槽西侧(图1),钻井揭示区内下寒武统地层横向分布较为稳定,厚约400余米,东南部相对略厚,往西北方向呈逐渐减薄的趋势。自下而上分为麦地坪组和筇竹寺组,其中,麦地坪组相变明显,在区内东北部为一套巨厚的灰黑色钙质页岩,向南钙质减少,砂质、磷质含量增多,渐变为黑色页岩间夹多套粉砂质页岩和钙质细砂岩;至西南C1井附近相变为碳酸盐岩台地相沉积,表现为灰色泥云岩、深灰色含磷钙质页岩和磷质云岩不等厚互层;研究区西北部的D1井则完全演变为碳酸盐沉积,岩性主要为灰色含磷白云岩和泥灰岩。筇竹寺组岩性整体变化不大,底部为灰黑色含磷质页岩整合于下伏麦地坪组地层之上,从下至上发育多套灰黑色碳质页岩、泥页岩和粉砂质页岩,呈不等厚互层状产出(图2)。

Figure 1. (A) Regional geological map of the study area; (B) The tectonic and well distribution of the study area

图1. (A) 研究区区域位置图;(B) 研究区构造及井位分布图

3. 烃源岩有机地球化学特征

3.1. 有机质类型

早寒武世,地球上的生物主要为藻类和低等水生动植物,因此,该时期的烃源岩的有机质类型主要为这些低等生物形成的腐泥型有机质,这从页岩显微组分分析即可得到证实。显微组分分析发现井研地区下寒武统烃源岩的有机质中腐泥质无定形体和藻类体的含量高达95%及以上,含极少量的镜质组,未见壳质组和惰质组 [25] [26] 。下寒武统烃源岩的碳同位素分析结果进一步佐证了有机质类型为生烃能力极强的腐泥型干酪根 [27] 。从图3可知,无论是麦地坪组还是筇竹寺组,它们的碳同位素值具有明显偏负的特征,均指示烃源岩的有机质成份以腐泥型有机质为主。其中,筇竹寺组烃源岩的碳同位素值在−29.6‰~−35.8‰之间变化,平均为−31.9‰;而麦地坪组的δ13C值略微偏负,介于−34‰~−36.9‰之间,平均为−35.4‰。另外,生物标志化合物正构烷烃分析发现绝大多数的烃源岩具有双峰态分布特征,且主峰碳分布区间不一,部分样品甚至出现主峰C24-C26的后碳优势,这种高碳数正构烷烃的双峰态分布特征应该是过高的热成熟度演化所致 [28] ,而并非来源于以高等植物为生源母质的有机质。

3.2. 有机质成熟度

由于下寒武统烃源岩时代老、埋藏深,热演化程度高,烃源岩中可溶有机质含量极少,难以用镜质体的光性标志直接作为成熟度指标。因此,本文采用测定沥青质反射率(Rob)换算为等效镜质体反射率(Ro) [29] 以评价烃源岩的有机质成熟度:

式中:Ro为等效镜质体反射率,%;Rob为沥青质反射率,%。

Figure 2. The cross-well correlation of Lower Cambrian source rocks in the Jingyan area

图2. 井研地区下寒武统烃源岩连井对比图

7件麦地坪组样品具有较高的沥青质反射率(Rob),Rob分布范围为2.81%~3.49%,平均为3.22%;相应地等效镜质体反射率(Ro)也较高,介于2.23%~2.69%之间,平均为2.51%。53件筇竹寺组泥页岩沥青质反射率(Rob)与麦地坪组具有较大的重叠性,Rob介于2.01%~3.50%之间,等效镜质体反射率(Ro)为1.69%~2.69%;具体而言,B1井筇竹寺组泥页岩具有最轻的等效镜质体反射率(Ro: 1.69%~1.93%),平均为1.81%;A1井次之,Ro分布范围为1.89%~2.42%,平均为2.15%;C1井的等效镜质体反射率最高,Ro介于1.95%~2.69%之间,平均为2.27%,除极个别样品外,Ro均大于2%。这些分析结果表明,井研地区下寒武统泥页岩的镜质体反射率达到1.5%甚至2%以上,有机质进入高–过成熟演化阶段。

Figure 3. The kerogen carbon isotopic characteristics of Lower Cambrian source rocks in the Southwestern Sichuan Basin

图3. 川西南地区下寒武统烃源岩干酪根碳同位素特征

3.3. 有机质丰度

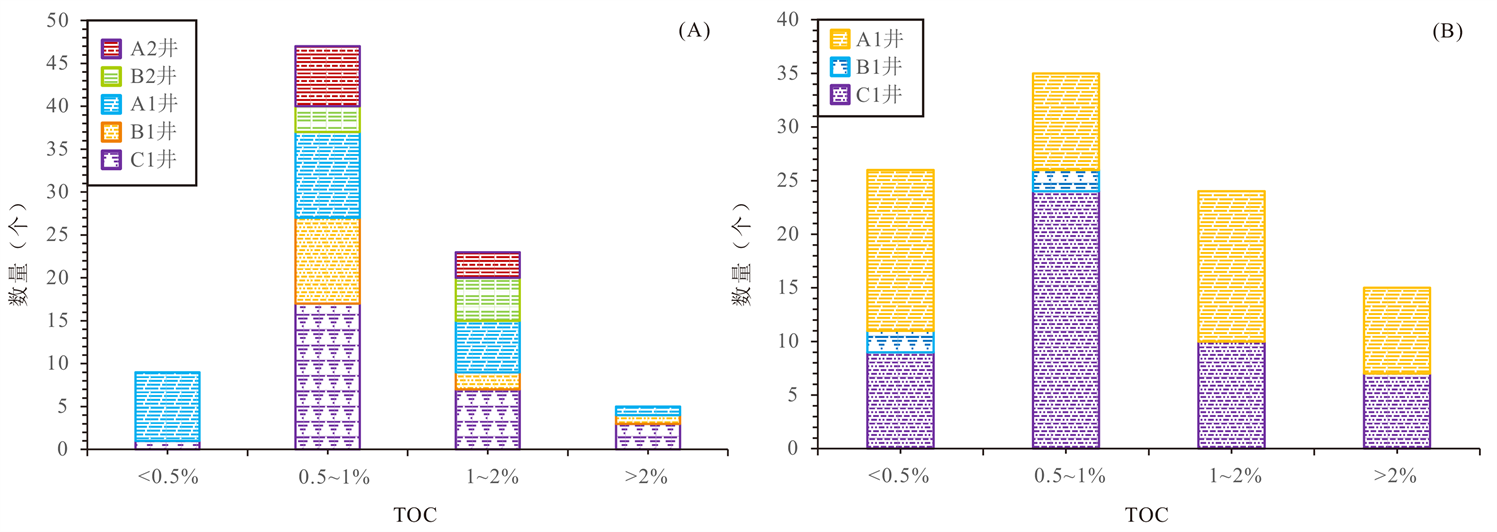

井研地区除D1井外,其余5口钻井下寒武统样品的有机碳(TOC)实测数据分析发现(表1),麦地坪组泥页岩有机碳(TOC)含量介于0.272%~5.754%之间,平均为0.708%,TOC值变化较大,绝大多数样品集中分布在0.5%~2%之间,呈明显的正态分布特征(图4(A));垂向上,自下而上有机碳含量具有逐渐降低的趋势;筇竹寺组泥页岩有机质丰度略有降低,TOC含量为0.136%~4.229%,平均为0.667% (图4(B))。总体而言,两套黑色页岩的有机质丰度相似,TOC含量平均值相差不大,均高于有效烃源岩下限的门阀值(TOC = 0.5%) [30] ,因此,井研地区下寒武统烃源岩的品质属于中等–好。

D1井麦地坪组有机质丰度普遍较低,除2个样品外,其余样品的TOC含量均低于有效烃源岩的下限(图2),因此,不能作为有效烃源岩。筇竹寺组的有机质丰度略有升高,相当数量的TOC含量高于0.5%,最高可达2.834%,可作为有效烃源岩。垂向上,D1井筇竹寺组TOC含量整体较低,绝大多数低于有效烃源岩门阀值,TOC高值集中分布在筇竹寺组底部(3927~3961 m)灰黑色碳质页岩段和上部(3736~3835 m)深灰色泥岩和灰黑色页岩段(图2)。

Table 1. Statistical table of TOC measurement of Lower Cambrian in the Jingyan area

表1. 井研地区下寒武统烃源岩TOC实测统计表

4. 烃源岩发育分布特征

4.1. 麦地坪组烃源岩

如前所述,除D1井烃源岩不发育外,井研地区其他5口钻井麦地坪组泥页岩可作为有效烃源岩,近90%样品的TOC含量高于0.5%,其余10%泥页岩的TOC含量(0.27%~0.49%)也接近于有效烃源岩的门限值(图4),但这套泥页岩的电阻率和声波曲线波动频繁,并非连续稳定沉积,烃源品质相对较差。

从单井上来看,所测TOC高值多集中分布在麦地坪组中下部,岩性以灰黑色碳质页岩为主,向上随着粉砂质、灰质含量的逐渐增加,TOC含量也随之逐渐降低,有效烃源岩呈薄层状断续分布;至南部C1井碳酸盐沉积区域,烃源岩随之尖灭(图2);平面上,麦地坪组有效烃源岩在井研地区中东部呈大套连续分布,厚达65 m,自北向南逐渐减薄,至B1井附近有效烃源岩仅厚约22 m;研究区西北部主要沉积碳酸盐岩,推测烃源岩不发育(图2)。

Figure 4. Histogram of TOC distribution of Lower Cambrian in the Jingyan area

图4. 井研地区下寒武统烃源岩TOC分布直方图

4.2. 筇竹寺组烃源岩

井研地区仅4口钻井测试分析了筇竹寺组的TOC含量,其中,D1井为全井段连续测试,其他钻井仅针对取心段进行了测试分析,无法确定有效烃源岩的纵横向分布特征。针对这种情况,本文尝试利用ΔlgR法预测不同成熟度条件下的TOC含量 [31] [32] [33] 。首先,由ΔlgR法预测D1井的有效烃源岩分布范围,并与实测TOC含量比较,吻合度较高(图2);再将这一方法外推至其他钻井,结合实测TOC含量确定了有效烃源岩的分布范围。

纵向上,井研地区筇竹寺组可明显划分出上、下2套烃源岩,分别位于筇竹寺组的底部和中上部,下层烃源岩厚度相对较薄,厚约几米至数十米;上层烃源岩厚度较大,厚约百余米。平面上,下层烃源岩横向变化大,自西向东呈明显的减薄趋势,西北部D1井最厚,达36.7 m,向南至C1井仍发育厚约20 m的烃源岩,至东部A1井附近,烃源岩最薄,厚度在5 m左右。与之相对的是,上层烃源岩横向展布非常稳定,除东部A2井相对较薄(91.4 m)外,其余钻井的厚度均在100 m左右,最厚可达122 m (图2)。

5. 讨论

5.1. 下寒武统有效烃源岩生烃潜力评价及影响因素

如前所述,井研地区下寒武统两套黑色泥页岩均可作为有效烃源岩,有机质丰度较高,为油型优质海相干酪根,烃源品质总体较好。但需要指出的是,这两套烃源岩的生烃潜力仍存在一定的差别。就麦地坪组而言,尽管绝大部分泥页岩的有机质丰度较高,甚至有相当数量(~20%)样品的有机质丰度达到好-极好的评价标准,但烃源岩发育的稳定性差,纵向上分布不连续,单层厚度较薄;平面上也仅局限分布于研究区中东部,而在离拉张槽较远的西部地区,更是演变为浅水碳酸盐台地相沉积,烃源岩不发育。这些特征说明麦地坪组泥页岩的烃源品质相对较差,供烃能力有限,有机质的富集受沉积环境影响显著。

与之相对的是,虽然筇竹寺组碳质页岩和泥岩的有机质丰度略有降低,仅有近半数样品达到有效烃源岩的门阀值。但在这些有效烃源岩中,有机质丰度绝大部分属于中等–好,分布较为集中,生烃潜力大,烃源岩品质良好。纵向上,这些有效烃源岩可明显分为上、下两层,下层烃源岩位于筇竹寺组底部,厚度相对较薄,横向展布变化大,自西向东呈逐渐减薄的趋势,这说明这套烃源岩的发育与麦地坪组烃源岩类似,仍主要受沉积古地貌的控制。相应地,上层烃源岩位于筇竹寺组中上部,分布非常稳定,在区内所有钻井中均广泛发育,连续厚度达百米,生烃潜力大,具有重要的油气勘探价值,这一分布特征说明至筇竹寺组沉积晚期,井研地区隆凹相间的古地貌沉积格局可能已经被填平补齐,烃源岩的发育主要受沉积水体深浅的控制。

5.2. 灯影组天然气成因及气源对比

井研地区灯影组的天然气组分与高石梯–磨溪、威远气田的天然气非常相似,烃类气体以甲烷为主,普遍含微量的乙烷和丙烷,非烃类气体具有高二氧化碳和氮气的特点,相应的干燥系数基本上高于0.999% (表2),为典型的高–过成熟演化阶段的干气,因此,天然气成因只能是干酪根裂解气或原油裂解气。

Table 2. The compositional characteristics of the natural gas of Dengying formation in Sichuan Basin

表2. 四川盆地灯影组天然气组分特征

注:*数据引自zou et al.,2015 [34] ;zhu et al.,2015 [35] 。

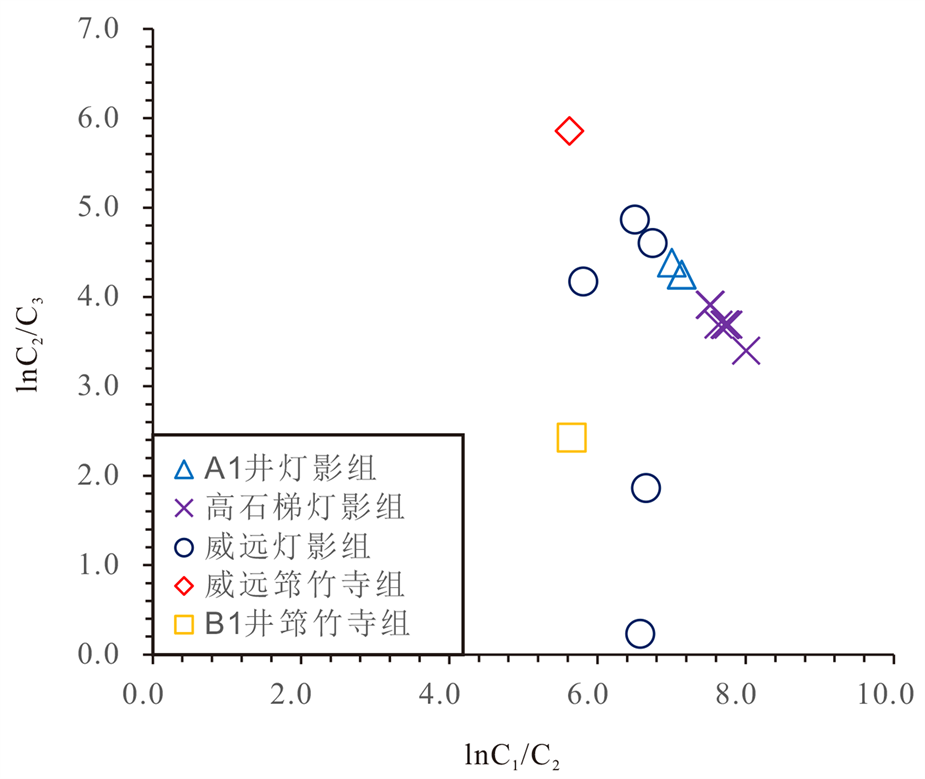

据原油和干酪根裂解模拟实验表明,干酪根裂解过程中天然气的C1/C2比值将逐渐增大,C2/C3比值几乎不发生变化;而在原油的二次裂解过程中,天然气C1/C2比值和C2/C3比值的变化正好与之相反 [36] [37] 。在ln(C1/C2)与ln(C2/C3)图版中,井研、威远和高石梯–磨溪三个地区灯影组天然气的ln(C1/C2)值非常接近,分布相对较为集中,而ln(C2/C3)值的差异显著,整体上呈现出与水平轴近乎垂直的趋势(图5),具有典型的原油二次裂解气的特征。需要指出的是,这三个地区灯影组天然气的ln(C1/C2)值仍存在一定的差异,指示这三个地区天然气的热演化成熟度不同,可能受差异埋藏热演化作用控制。

Figure 5. Crossplot of ln(C1/C2) and ln(C2/C3) for Sinian-Cambrian natural gas in Sichuan Basin

图5. 四川盆地震旦系–寒武系天然气ln(C1/C2)与ln(C2/C3)交会图

在干酪根生成原油及其后的裂解过程中,乙烷会发生显著的碳同位素分馏,理论上,最终形成的原油裂解气的δ13C2值普遍比干酪根的δ13C2值负偏3‰~5‰ [38] [39] 。如前所述,井研地区灯影组天然气为原油裂解气,其δ13C2主体值在−35.8‰~−36‰之间,与麦地坪组泥页岩的δ13C值(~−35.4‰)大致相当,较筇竹寺组泥页岩的δ13C值(~−31.9‰)明显偏负,说明灯影组天然气与筇竹寺组泥页岩具有更好的亲缘性,气源主要来自于筇竹寺组泥页岩。非烃组分中较高的氮气和二氧化碳可能主要来源于筇竹寺组高–过成熟的泥页岩,而硫化氢的缺失则说明该地区的TSR蚀变作用较弱。

5.3. 下寒武统烃源岩对灯影组天然气成藏的影响

从下寒武统泥页岩的埋藏热演化史(图6)可以看出,志留纪早期,川西南地区下寒武统泥页岩埋深较浅,普遍不超过2000 m,该时期有机质成熟度低(Ro = ~0.5%),仅生成少量原油。此后,受加里东构造运动的影响,地层发生抬升剥蚀,生烃基本处于停滞阶段。直至中二叠世末,广泛的峨眉山岩浆热事件导致整个四川盆地的大地热流值达到最高,伴随埋深的快速加大,下寒武统烃源岩重新进入生油阶段,至晚三叠世–早侏罗世达到生油高峰;中侏罗世之后,随着地层埋深的持续快速增加,烃源岩达到过成熟演化阶段,液态烃开始裂解形成气态烃,并在晚侏罗世前到达顶峰。

Figure 6. The evolution of burial-thermal history in Jingyan area (Modified by Gu Zhixiang et al., 2017) [40]

图6. 井研地区埋藏热演化史(据顾志翔等,2017修改) [40]

尽管灯影组与上覆下寒武统地层可能构成倒灌式(上生下储型)源储组合,然而,该种源储配置的成藏效率并不高,考虑到井研地区西部麦地坪组为碳酸盐沉积(图2),并不能成为有效的烃源岩,反而会形成侧向遮挡,不利于油气聚集成藏,这已被勘探实践所证实。从源储配置关系上,旁生侧储的高效源储配置是A1井勘探获得突破(4.74万方/天)的关键,即A1井灯影组气藏的天然气主要来源于正断层上盘筇竹寺组泥页岩。二叠纪地层沉积前,井研地区长期处于北高南低的构造上斜坡区,南部发育多条北西西向正断层(图1),使得原本覆盖于灯影组之上的筇竹寺组泥页岩与灯影组碳酸盐岩直接接触,形成“旁生侧储型”高效源储配置关系(图7(A))。中二叠世末,受广泛的岩浆热事件导致下寒武统烃源岩到达生烃门限,重新进入生油阶段,原油沿断层侧向运移充注至灯影组碳酸盐岩聚集形成古油藏。中侏罗世,随着地层的持续快速埋藏,古油藏的液态烃开始发生裂解,形成继承性天然气藏。此后,虽然历经多次大规模的构造运动,但由于远离深大断裂发育区,受到的构造作用影响较小,古气藏内的天然气仅部分发生调整,并未遭受严重破坏,形成原地残余调整气藏(图7(B))。而在正断层不发育的地区,所获储层则难以形成气藏,测试多为干层或水层。这一勘探实践表明井研地区灯影组含气性与现今构造和古构造高部位都没有明显的相关性,源储配置和保存条件是天然气富集成藏的关键,南部近东西向正断层上升盘一侧可能是未来油气勘探的最有利区域。

Figure 7. The concept model of hydrocarbon accumulation of Dengying formation in the Jingyan area

图7. 井研地区灯影组成藏模式图

6. 结论

通过对井研地区典型钻井下寒武统烃源岩发育特征的研究,结合灯影组天然气的勘探实际,主要取得了如下认识:

1) 井研地区下寒武统发育筇竹寺组和麦地坪组两套烃源岩,这两套烃源岩整体达到高–过成熟,有机质类型均为生烃潜力极强的腐泥型,TOC含量平均接近1%,烃源品质中等–好。

2) 麦地坪组有效烃源岩相对较薄,仅局限发育于井研地区东部,垂向上断续分布,烃源品质相对较差,供烃能力有限,有机质的富集受控于原始古地貌沉积环境。筇竹寺组发育上、下两层有效烃源岩,厚度大,分布稳定,烃源品质好,生烃潜力大,是区内最主要的烃源岩,其发育分别受控于原始沉积的古地貌格局和沉积水体。

3) 气源对比结果表明,井研地区灯影组天然气为典型的原油裂解气,受热演化程度差异的影响,与邻区威远、高石梯–磨溪气田的天然气在成熟度、成分上略有不同,但均主要来自于筇竹寺组泥页岩,非烃组分中较高的氮气和二氧化碳可能是高–过成熟演化所致,而硫化氢的缺失则说明TSR作用较弱。

4) 井研地区灯影组含气性与构造高部位不存在明显的相关性,“旁生侧储”的源储配置和保存条件才是天然气富集成藏的关键,南部近东西向正断层上升盘一侧可能是未来油气勘探的最有利区域。