1. 引言

近年来,随着国民经济对铁矿的需求愈加深入,找矿工作已从浅地表向深部找矿方向发展,运用高精度磁法测量等地球物理勘查手段是深部找矿必不可少的技术方法,在多个矿区实现了深部找矿突破 [1] [2] [3] ,具有重要的现实意义。河南安林地区是华北地区重要的接触交代型铁矿基地。经过上世纪50~90年代航磁、地面磁法和钻探等勘探手段的开展,基本上查明了该区浅部铁矿体的分布、规模等特征,探获了一批中小型铁矿床(点) [4] 。多位学者也在安林地区就接触交代型铁矿的成矿规律、控矿因素、成矿模型、岩浆活动、成岩成矿时代等开展过多方面的研究工作 [5] - [14] 。但是这些研究很少涉及到勘查工作手段,仅对安林地区磁性特征进行了统计分析 [15] ,认为磁法找矿在安林地区找矿过程中起到了重要的作用。本次工作在2010年中国地质调查局地质调查评价项目“河南安阳马家铁矿调查评价”中圈定的西牛良靶区和红瓦房靶区的基础上,开展高精度磁法测量,论述高精度磁法测量在铁矿深部勘查中的作用。

2. 研究区地质概况

研究区位于华北陆块南部。大地构造单元属于中朝准地台山西台隆太行山拱断束南段东侧,东以青羊口断裂为界与汤阴拗陷相邻。西部属林县山间断陷盆地,东部属太行山东坡低山丘陵区。出露地层主要有新太古界、中元古界、古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系,西半部分较大面积被第四系覆盖 [16] [17] 。构造位于华北陆块南部山西台隆的太行山拱断束内。由于历经多期次构造运动,使区内构造形迹较为复杂。区内属于第四系覆盖较厚的林县地堑式断陷盆地,构造形迹以NNE向断裂为主。岩浆岩属太行山东麓构造岩浆岩带。岩浆岩种类繁多,成份复杂,超基性岩、中性岩、碱性岩都有出露。变质岩主要在中生代燕山期背斜的核部出露,主要为太古代赞皇岩群区域变质岩。主要岩性为片麻状闪长岩、片麻状角闪斜长花岗岩、夹黑云斜长角闪片岩等,变质程度达角闪岩相(图1) [9] 。

Figure 1. Geological structure sketch of Anlin area (drawn according to reference [9])

图1. 安林地区地质构造略图(据参考文献[9]绘制)

3. 区域磁异常特征

Table 1. Statistical table of stratigraphic density in Anlin area

表1. 安林地区地层密度统计表

1) 地层、岩(矿)石密度参数

从1:20万地质图上可知,参考相邻工区地层密度成果,将本区覆盖层下的地层建立起地层密度表(表1)。测区主要有四个密度差异较大的密度层,它们依次为新生界密度层,其平均密度为2.07 × 103 kg/m3;二叠系至石炭系密度层,其平均密度为2.50 × 103 kg/m3;奥陶系至元古界密度层,其平均密度为2.66 × 103 kg/m3;太古界密度层,其平均密度值为2.69 × 103 kg/m3。它们之间的密度差分别是0.43 × 103 kg/m3、0.16 ×103 kg/m3、0.03 × 103 kg/m3。

2) 岩(矿)石磁性参数

安林地区磁性标本统计表(表2)表明,区内磁性参数除前寒武系地层有磁性外,古生界、新生界地层均无磁性,太古界变质岩有较强的磁性,与元古界是区内引起区域磁异常的主要地层。沉积岩无磁性或磁性弱,当受到蚀变矿化作用的影响且含有铁磁性矿物成分时,才有磁性反映。变质岩磁性不均匀,变化较大,从无磁性至较强磁性均有出现。侵入岩都有一定的磁性,特别是闪长岩类有较强的磁性。

在所有岩、矿石中,磁铁矿磁性最强,磁化率及剩余磁化强度一般为n × 10−2 CGSM。区内一些局部磁异常为岩体和磁铁矿化所引起。

研究区矿石和围岩存在明显的磁性差异,这为后续利用地面高精度磁测圈定磁铁矿体奠定了物性前提,也为磁场的处理与转化奠定了基础。

Table 2. Statistical table of magnetic specimens in Anlin area

表2. 安林地区磁性标本统计表

4. 区域磁场特征

依据2009年河南省地调一队“林县幅、水冶镇幅15万区域地质、战略性矿产远景调查”项目1:5万磁测工作成果 [18] ,项目内有13个较大磁异常,其中M140、M141异常位于研究区附近。

M140异常:从平面形态看,异常呈规则椭圆形,走向NE,与NE走向的背斜轴方向一致。前人研究认为 [18] ,异常由岩、矿体综合引起,由于矿体规模不大,品位32%,因而岩体异常占相当大的比例。剖面形态,异常低暖,极值部位对称,没有负异常伴生。经ΔZ转换ΔH,200γ等值线圈为区域背景场,认为此区域背景场为深部岩体引起。

M141异常:位于曹家庄附近。从平面形态看,异常外形不甚规则,东部曲线较西部完善,250γ等值线沿NE向规则分布,高值区为近东西走向椭圆形,ΔZmax为470γ,以350γ等值线圈定,长600 m,宽350 m。可见,高值异常是叠加在区域背景场上的次级异常。前人曾作了大量的工作,其中ZK21在184 m见几米厚的磁铁矿,ZK22在170 m见2.0米厚的磁铁矿,矿石品位33%。故异常由岩体和矿体综合引起,以岩体为主。

5. 数据处理和异常解疑

在西牛良–红瓦房一带进行了1:10000的高精度磁法测量、1:2000高精度磁测剖面测量。

1) 野外原始记录

高精度磁测工作采用、打印表格等方式,对原始数据进行记录、存档。

2) 仪器噪声水平计算

投入生产的所有仪器,选择一处磁场平稳而又不受人文干扰场影响的地区,将这些仪器的探头置于此区,并使探头间距保持在20 m以上。而后使这些仪器同时作日变测量,观测时要达到秒一级同步。取100个观测值按下式计算每台仪器的噪声均方根值S。

式中:

——第i时的观测值Xi与起始观测值X0的差值;

——这些仪器同一时间观测差值

的平均值;

n——总观测数,i = 1, 2, …, n。

3) 总磁场强度异常

计算公式

式中:Tc是观测点读数;To是总基站(或日变站)磁场值;

是日变校正量;

是按国家地磁参考场(IGRF)最新模型算出来的正常梯度校正量,当观测点在总基点以北时为负,观测点在总基点以南时为正;

为高程校正量,低于总基点高程为负,高于总基点高程为负。采用中国地大MAGS磁法勘探软件系统进行计算。

4) 全部仪器重复观测总观测均方误差计算(仪器一致性)

式中:Vi——某次观测值(包括参与计算平均值的所有数值)与该点各次观测值平均数之差;

N——检查点数,i = 1, 2, …, n;

M——总观测次数,等于各检查点上全部观测次数之和。

5) 观测均方误差计算公式

式中:δi为第i点经各项改正的原始观测与检查观测之差;n为检查点数;i = 1, 2, …, n。

6) 探头不同高度的观测均方根误差

式中:

——某一个高度观测均方根误差nT;

ΔXi——第i点三个高度的观测值平均值与某一个高度观测值之差(nT);

N——测点数。

7) 数据处理方法

人文干扰数据的处理:采用中国地调研发中心RGIS 2010软件正则化滤波功能模块进行处理,选择的水平几何尺度为需滤波掉异常的最大宽度。本区选择的滤波尺度为200 m。

化极:为削弱斜磁化影响,采用RGIS 2010软件对上述滤波数据进行化极处理。根据软件功能要求化极参数为行方位角90˚、列方位角0˚,磁倾角和磁偏角由测区中心区域经纬度坐标计算得磁化倾角53˚、磁化偏角−5˚。

平面数据上延:为压制浅部高频干扰数据,突出目标体异常采用RGIS 2010软件上延50 m,上延结果异常变得圆滑、规整,小而浅及干扰异常基本消失。

地磁异常剖面正反演:采用RGIS 2010软件2.5D重磁剖面反演模块对重点剖面进行定量反演。

8) 异常解译

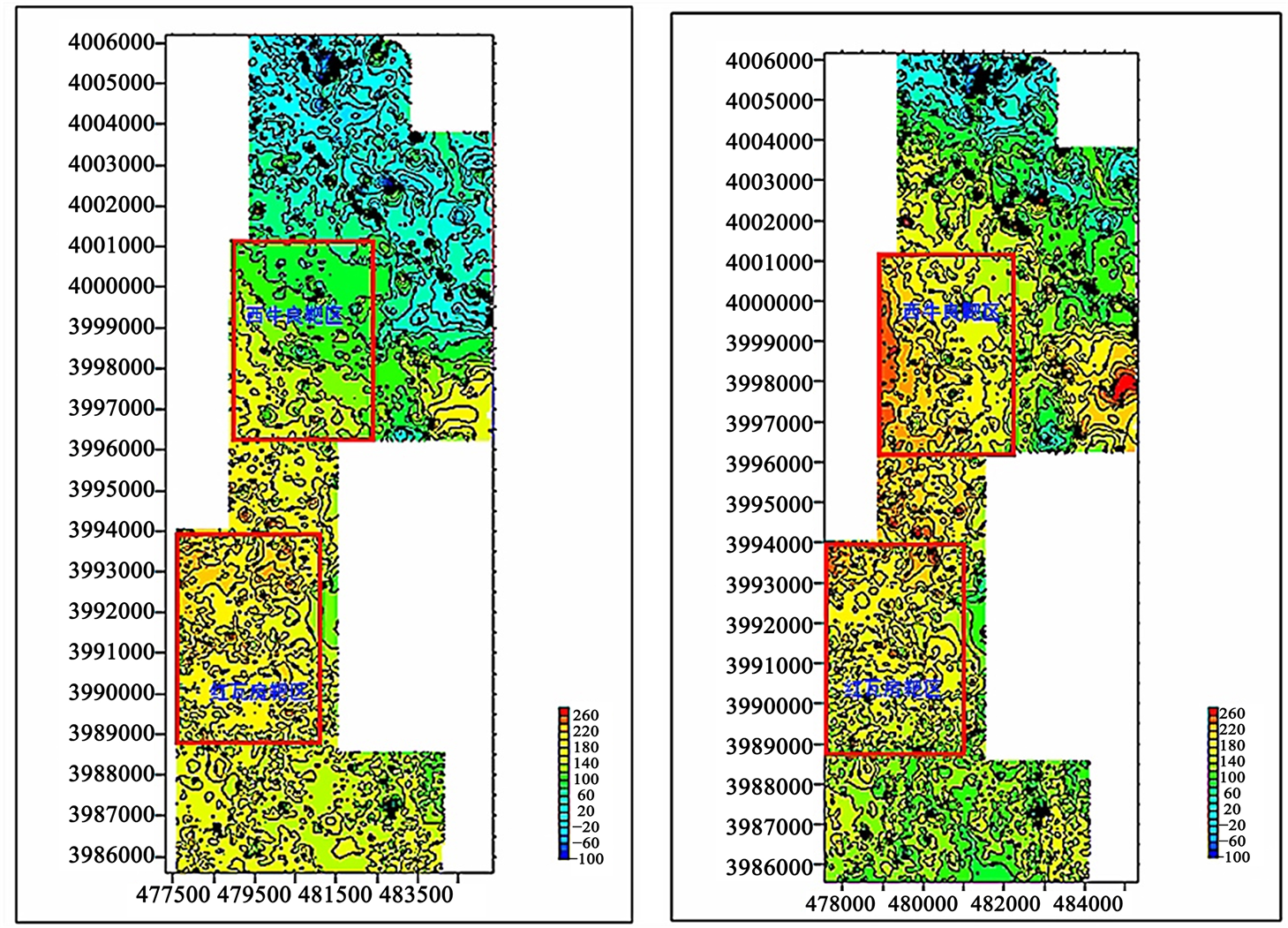

从ΔT等值平面图线可以明显看出(图2),工作区地磁背景较高,为正磁异常区。正磁异常区约占75%左右,且向西未封闭,只在工作区的北部有少量的负磁异常。磁异常由西向东、由南向北呈递减趋势。磁异常整体比较凌乱、分散,可能与地表人文干扰以及浅地表磁性物质分布不均匀的影响有关。

Figure 2. ΔT contour map of raw and polar in Xiniuliang-Hongwafang target area

图2. 西牛良–红瓦房靶区ΔT原始及化极等值线图

为了获取有用的地磁异常,了解深部的地球物理信息,对工作区的数据进行了更深入的处理。在对原始数据剔除不合理的畸变点后,再进行平滑、滤波、化极处理,获得了真实客观的数据。从ΔT化极等值线图线可以看出,化极后磁异常的中心整体向北偏移,西边的主磁异常与地质推断的坟头–桑园的大断裂更趋于一致,中东部中等规模的磁异常对应曹家庄铁矿区西边矿区范围,但是也可以看出磁异常的形态比较凌乱,人文干扰和浅地表磁性物质干扰仍然存在。

为了压制这些干扰,获得更为有用的深部地磁信息,对数据进行了五组高度的上延处理,即50 m、100 m、200 m、500 m及1000 m。对比后认为,上延100 m等值平面图线更能压制地面干扰,并突出平面异常。

Figure 3. ΔT polared contour map of 100 m upward in Xiniuliang-Hongwafang target area

图3. 西牛良–红瓦房靶区ΔT化极后上延100米等值线图

注:Q——第四系;Ar2zh——中太古界赞皇杂岩。

注:Q——第四系;Ar2zh——中太古界赞皇杂岩。

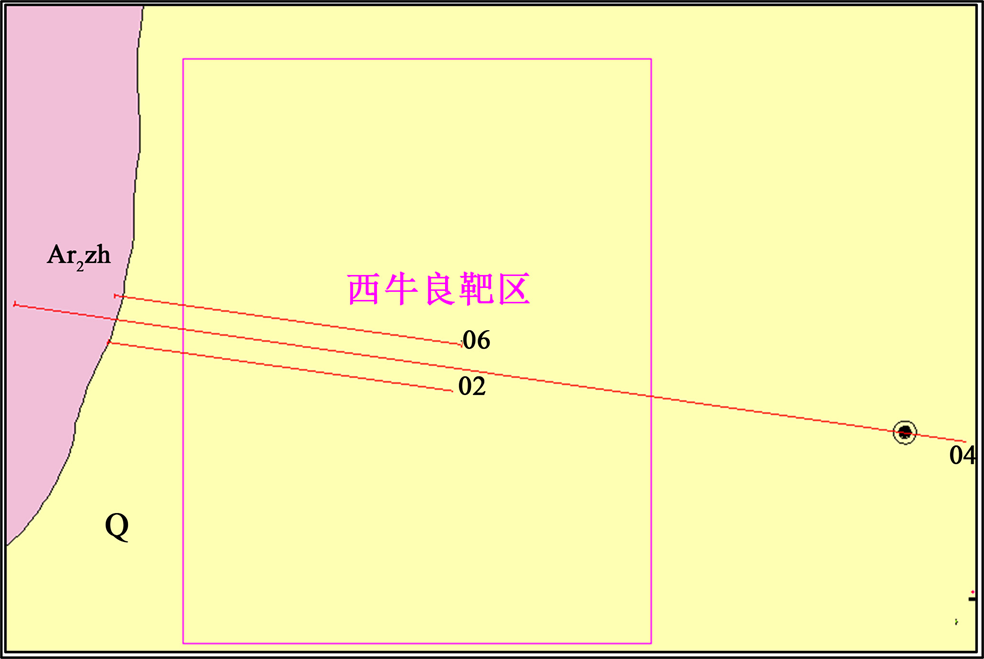

Figure 4. Cross-sectional location map of Xiniuliang target area

图4. 西牛良靶区剖面位置图

ΔT化极后上延100米等值线图上显示(图3),工作区地磁异常仍处于一较高背景场之上,变化梯度较弱。测区中西部场值最高,中心最高值达264 nT,向东及南北方向逐步减小。以200 nT等值线作为异常下限,勾画异常可得到M13和M14两处明显异常。

M13异常为主异常,位于测区中西部,根据异常中心不同分为M13-1与M13-2两个异常。其中,M13-1为西牛良测区中西部及红瓦房测区西北部高值异常连成一南北跨度8 km的高值异常区,且向北西并未封闭。根据异常范围大、梯度小的特征推测该处高磁异常为含磁性老地层抬升引起。M13-2位于M13-1中心南东,南北长1.5 km,东西长约500 m。M13-2为M13异常在东南角向南向延伸部分,推测为太古宇登封杂岩局部抬升所致。

在西牛良靶区布设三条剖面线,对M14异常进行解译(图4)。M14异常位于西牛良测区外围东部,为一北东向异常,长轴1.8 km,短轴1 km,向东方向并未封闭。该处异常位于安林地区西成矿带边缘,地表为第四系覆盖,磁场值梯度变化不大,位于林县盆地东缘,从空间分布上看,可能与M13异常不同源,参考曹家庄找矿靶区内地质情况,推测本处异常为安林西矿带的南部末端,与西贤城、曹家庄处于同一个成矿有利部位,因此,推断为有望异常。

6. 工程验证

磁化率上延反演结果显示,M14号异常为有望异常,在深部有厚大、向下延伸较大的板状隐伏矿体存在。因此,在M14号异常西侧进行了钻孔揭露查证,发现了1条磁铁矿体,分布在岩体与地层互层的矽卡岩带中,与围岩界线模糊。矿体产状近水平,推测南北400 m,东西宽150 m。矿体品位TFe 27.33%,mFe 18.08%,厚度1.64 m,矿体埋深190~230 m。

因此,经过钻探异常验证及异常数据推断解释和正演工作,发现了异常源,证实了岩体和地层接触带界面物性差异的存在,推断了其形态和产状。

7. 结论

通过本次工作,详细查明了安林地区磁铁矿的物性特征,认为磁铁矿矿体与各类围岩及岩体均有明显的磁性、密度差异,对使用高精度磁法测量寻找矿体具有明显的指示意义;发现磁异常2处,编号分别为M13、M14,对磁异常体的形态、规模、埋深进行了推断解释及反演,发现了异常源,有利于深部找矿;钻探验证,在M14发现的1条磁铁矿体表明,使用高精度磁法测量开展铁矿深部勘查是十分有效的。

基金项目

河南省地质勘查基金,豫国土资发[2011] 82号;豫国土资发[2012] 80号。