1. 引言

抑郁症作为一种心境障碍疾病,在上世纪50年代就被纳入到美国精神疾病诊断与统计手册(DSM)中。DSM第五版对抑郁症的诊断标准为,持续超过2周情绪低落,思维迟缓,兴趣爱好下降,自我评价低,并伴有失眠早醒,食欲减退等生理症状,严重时会出现自杀念头或自伤行为。抑郁症在全球范围内发病率普遍较高,且呈现低龄化趋势,严重威胁人们的身心健康。抑郁症的成因复杂,到目前为止并未明确,涉及到个体生理遗传、思维方式、个性特征、创伤性事件、外部环境等各种内外部因素。近年来,研究者尤其关注抑郁症患者的情绪调节障碍,为探明抑郁症成因增加新的视角,并为指导抑郁症的治疗提供证据。

2. 抑郁症患者的情绪调节方式

抑郁症患者会有较多负性情绪体验,并且在调节负性情绪方面存在障碍。增强心理能力以干预功能失调的情绪加工可能有益于治疗抑郁症。当前对抑郁症患者情绪调节的研究主要集中在内省情绪调节、认知反思调节、注意力转移调节,且随着对正念研究的逐渐深入和成熟,内省情绪调节受到越来越多的关注。

2.1. 抑郁症的内省情绪调节

有意识并自觉地控制和引导自己精神状态是高度进化的人类能力。然而,对一些精神障碍患者来说这些能力可能受损,例如抑郁症。抑郁症的特点是难以控制不愉快的情绪和想法 [1] 。干预功能失调的情绪加工的第一步可能是意识到情绪状态并将注意力引导到情绪状态上。可以通过情绪内省来完成,这是一种在心理治疗中指导患者使用的有意识的情绪调节方式。情绪内省是正念的基本要素,其特点是将意识引导到一个人当前的情绪状态、相关的身体感觉和思想上 [2] 。正念指的是不加评判地、有目的地保持对当下体验的注意力和意识,这些体验可能包括思想、情绪和身体感受,也包括外部刺激。基于正念的认知疗法(MBCT)已被证明在预防抑郁复发和治疗当前的抑郁发作方面有效。

情绪内省在抑郁症情绪调节领域中是一个新的热点,研究范式如图1,三种任务包括情绪内省(“感觉”),认知自我反省(“思考”)和中性条件(“中性”)。每个试次都由一个提示线索开始,并由一个分散注意力的中性图片结束。在“感觉”条件下被试的任务是“感觉自己,注意力集中在你当前的情绪和相关的身体感觉”。在“思考”条件下被试的任务为“想想你自己,反思你是谁,想想你的目标,以及其他与自我相关的方面”。在“中性”条件下则“什么都不做,只需要等待中性的图片出现”。指导语中不使用“正念”和“情绪调节”这样的专业术语,而是以提示线索开始,“思考”用“▴”表示、“感觉”用“▾”表示、“中性”用“▪”表示。

Figure 1. Experimental paradigm of introspective emotion regulation in depression

图1. 抑郁症内省情绪调节的实验范式

2.2. 抑郁症的认知反思情绪调节

另一种对抑郁症研究较多的情绪调节方式是认知反思调节,这是一种认知性情绪调节方式,其中常用的策略是认知重评,要求个体对情绪性刺激进行重新评估,以改变情绪刺激对个体的意义,从而改变个体的情绪反应 [3] 。

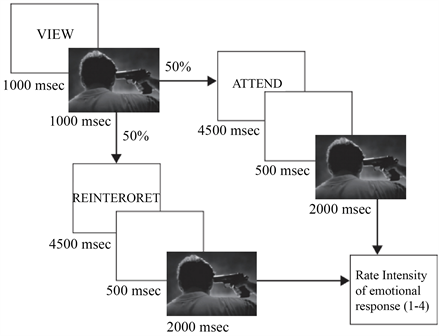

已有很多研究发现抑郁症患者可以在指导下利用这种认知重评策略有效降低负性情绪反应,并且具有长期持续性效果,虽然降低的程度尚不如正常被试。这种有效性也得到一些生理指标上的支持,如事件相关电位研究,磁功能共振成像研究等。一般的研究范式如图2,正式实验前对被试进行认知重评训练。正式实验开始后,先由被试观看一张负性情绪图片以诱发负性情绪体验,被试再进行“认知重评”情绪调节或“简单注视”(作为对照条件)。随后负性情绪图片会再次呈现,被试对自己的情绪体验做出评价。

2.3. 抑郁症的注意转移情绪调节

不同于情绪内省和认知重评,注意转移(比如分心)是要求个体不再将注意力集中在负性情绪性刺激上,而是转移到中性刺激或者正性情绪刺激。有些研究者发现了抑郁症患者在指导下运用分心策略可以成功调节负性情绪,但其效果的持续性没有得到验证,经常被视为一种暂时性、逃避性的情绪调节策略 [4] 。

Figure 2. Cognitive reappraisal research paradigm of depression

图2. 抑郁症的认知重评研究范式

注意转移调节的研究范式如图3。被试观看情绪图片诱发情绪,1000 ms后会在图片中间出现情绪调节线索,其中在注意转移条件下,出现的是一道加减混合算术题,被试判断运算结果是否正确。最后由被试对情绪体验做出评价。

Figure 3. Distraction emotion regulation paradigm of depression

图3. 抑郁症的分心情绪调节范式

3. 抑郁症内省情绪调节的神经基础

3.1. 抑郁症内省情绪调节有效性的神经证据

抑郁症情绪加工受损的神经模型暗示抑郁症患者杏仁核过度活跃,与情绪调节功能相关的内侧和背外侧前额叶皮层功能也存在障碍(MPFC, DLPFC)。研究显示,正念训练的有效性与MPFC区域的激活增加、岛叶的参与和杏仁核的激活减少有关,这与情绪调节的神经生物学一致。早期对健康被试的研究发现了正念干预有减弱杏仁核活动的效应,健康被试在指导性正念下显示出与指导性认知调节具有相当的效果,都可以在对情绪刺激的预期和感知过程中下调杏仁核活动 [5] 。

从临床的角度来看,了解抑郁症患者是否同样能够使用内省情绪策略调节杏仁核活动是有价值的。因为抑郁症的不愉快情绪主要可以被视为内部过程并且几乎不依赖于外部刺激,所以有必要研究在没有情绪诱发刺激下的情绪调节效应。将情绪内省视为正念的一个元素,再加上已经发现正念在治疗抑郁症中的积极临床效果,可以预测抑郁症患者能够通过情绪内省,使用有意识的自我关注心理干预,将他们的杏仁核活动调节到基线水平以下。

近期研究通过使用功能磁共振成像(fMRI)来考察抑郁症患者的情绪内省效应 [6] 。主要关注的测量是,与认知内省和中性条件下相比,情绪内省相关的杏仁核活动减少。其次关注的测量是MPFC、DLPFC、ACC和脑岛激活,它们已被证明在抑郁症中发生改变,表明情绪调节缺陷。这项研究发现抑郁症患者与早期研究中的健康被试一样,具有相同的情绪内省弱化杏仁核活动模式,这一结果支持了抑郁症患者可以通过基于正念的情绪内省成功下调杏仁核的激活。

3.2. 抑郁症内省情绪调节的神经环路假设

有研究者认为对内在体验的非反应性可能是正念的一个关键方面,可以降低个体患抑郁症的风险,正念量表上的高水平非反应性与低VLPFC/脑岛激活相关 [7] 。脑岛激活已被证明容易受到长期正念练习的影响。岛叶代表自主神经、情绪和内感信息的中心,对抑郁症患者来说这些内感信息同样会受到内省的影响。研究发现左侧IFG区域与前岛叶和杏仁核活动之间存在反比关系,这表明该区域的激活可能与岛叶的抑制有关。这是直接影响还是并行影响,例如内侧前额叶控制,还无法从数据中得到证实,但是因为VLPFC/脑岛活动与内侧和背外侧前额叶活动相关,可以假设可能有一个从MPFC和DLPFC到VLPFC/脑岛再到杏仁核的连续的激活流。

4. 内省情绪调节在抑郁症治疗中的应用

有意识地控制大脑活动(例如情绪和认知)的能力,在精神病学中具有普遍性的治疗价值。有意诱导适应性的大脑激活可能会中断功能失调的信息加工的恶性循环。这种功能失调的加工模式已在抑郁症患者通过与前额皮质结构介导的杏仁核活动增强而得到证实。研究者们普遍认为,有意识地控制杏仁核活动可以作为一种增强情绪调节以治疗情感障碍的方法。事实上,有研究显示通过成功治疗,杏仁核激活能够到正常化水平。像重新评估和现实检查等认知策略可以在情绪唤醒的情况下下调杏仁核的活动,特别是通过由MPFC活动介导的自上而下的控制。另一方面,也有研究发现在认知控制条件下杏仁核功能正常,这与关于情绪内省下调杏仁核激活的结果一致。通过情绪自省使自己在更高的认知层次上意识到情绪信号,可以类比为使警报响起。然后,就像可以停止警报一样,来自杏仁核的情绪信号可以也缓解。

从抑郁症的治疗角度来看,主要目标是重新获得对心理过程的控制并积极干预或恢复导致负性信息加工偏向的失调环路。因此,使用心理治疗干预并旨在加强心理资源,以补偿和克服功能失调的情绪和认知。与心理治疗相关的神经生物学基础主要是,由MPFC和DLPFC介导的对边缘结构(如杏仁核)的认知控制加强,这导致其活动的下调(正常化),反映了情绪调节的改善 [8] 。抑郁症患者能够通过情感内省下调杏仁核活动。这可以解释为由脑岛介导的PFC连接诱导的良好情绪调节。该发现支持在临床环境中应用情绪内省作为心理治疗的一个元素,以训练和改善情绪调节。

近期研究中考察了情绪内省对抑郁症患者情绪加工的影响,证实抑郁症患者可以像之前研究中所发现的正常被试那样,通过有意识的情绪内省下调杏仁核活动。这一发现支持在基于正念框架中将情绪内省这种情绪调节方法作为抑郁症的心理治疗方案,通常也可以在日常生活中应用。

与自我反省不同,简单的自我关注和对当前情绪的主动意识就能够使抑郁症患者的杏仁核从基线成功下调。这鼓励了它在心理治疗框架中的应用,例如,减弱情绪唤起。不过需要特别指出的是,这里的下调是由基线引起的,而不是来自实验诱导的预激活水平,这与使用情绪图片增强杏仁核活动以进行后续下调的研究不同。这支持了这样一种观点,即情绪内省的心理干预也适用于没有外部情绪触发的情况。特别是当假设抑郁患者的情绪反应或杏仁核活动的基线普遍增加时,所提出的研究结果鼓励情绪内省作为情绪调节的心理干预。

5. 抑郁症情绪内省调节相关研究的局限性

目前针对抑郁症的内省情绪调节已有较为丰富的研究,但也存在几点明显的局限,可作为未来研究的着眼点加以改进和突破。

5.1. 情绪内省的长期效果需要进一步检验

抑郁症患者的特质性正念水平越高,其MPFC和DLPFC的活动在情绪内省时就更为突出。这一发现表明这些区域在自主性情绪内省中的突出作用以及情绪内省与正念之间的关联。当然,重要的一点是要考虑到正念是基于定期冥想训练的,它会形成一种习惯,而不是可以有意识地随即可应用的策略。

还应该注意的是,很多相关研究中的抑郁症被试在实验期间服用药物,所以研究结果具有一定的局限性,不能排除药物对大脑激活的影响。

5.2. 情绪内省的调节效果缺乏直观可视化反馈方式

最近发展出一种实时(rt)-fMRI神经反馈来训练抑郁症患者的情绪调节 [9] 。基本原理是根据情绪调节的心理干预提供大脑变化的即时反馈,以此来表明干预的有效性,它甚至可以增强情绪调节效果。情绪内省相关研究也为rt-fMRI在抑郁症中的应用提供支持,因为情绪内省可以很容易地应用,且具有明显的神经生物学效应,因此可能适用于基神经反馈的情绪调节训练 [10] [11] [12] 。

使用生物反馈的个体可以通过可视化的、特定的生理参数,来提高对自己内部身体状态和情绪状态的意识,提高情绪调节能力,因此可以改变不良行为。但这些生理学上的可视化对许多人来说都是不直观的,且费用昂贵。

5.3. 实验中缺乏直接的行为控制

最近关于抑郁症的自我参照研究,虽然是关于自我相关的方面,但通常以外部刺激为导向,例如描述人格特征的词语。临床观察表明,抑郁症患者的不愉快情绪和自我关注大多是在没有实际外部刺激的情况下发生的,而且往往更不容易受到外部刺激的影响,不会影响当前的情绪状态或引起充分注意。此外,被引导到行为控制条件框架中的外部刺激可能会导致对自我聚焦过程的干扰。 因此,在不受外部刺激干扰或影响的情况下,研究纯粹的自我参照信息处理和意识是有意义的。但这样设置的一个局限就是实验缺乏直接的行为控制,未来研究或许可以采用其他标准来检验实验控制的合理性,如预测并区分不同实验条件大脑区域的激活,设置并实施中性条件,用心理测量方法计算相关,以及扫描后被试进行自我报告。

基金项目

本研究得到2021年度天津市教委科研计划专项任务项目(心理健康教育)的资助,项目名称为“高抑郁倾向大学生内隐与外显情绪调节的心理基础与干预研究”(项目编号为2021ZDGX16)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。