1. 绪论

从改革开放到如今,高速的经济发展在中国各个省份都得以体现。但是,东部地区各省市和西部地区各省市之间的经济水平差异也越来越大:东部地区各省份的经济水平比较高,相比之下中、西部地区各省份的经济则相对落后,从而在发展目标上也出现了差异。东部的地区将重心放在推进产业结构升级、优化环境上面,而西部的地区则着重于探索环境和经济的协调发展。这种差异使得东西部对环境保护的要求有所不同,东部地区对环境的保护程度会强于中西部地区。发达的东部地区为追求高质量的环境会采取措施降低高污染产业对环境的恶劣影响,而中西部地区对GDP的追求则会让它为了经济增长而在环境问题上做出一定程度的妥协,愿意以一定的环境污染作为代价换取经济发展。在这种情况下,高污染企业从环境规制严格的东部地区撤离,转移到对环境要求相对较低的西部地区,就成了看似共赢的一个良好措施。并且,为推动中西部地区经济发展,缩小东部与中、西部地区经济发展的差距,党中央先后实行的“西部大开发”、“中部地区崛起”等战略,也为产业转移提供了政策支撑,促进了高污染产业从经济发展水平高的东部地区向经济发展水平较低的中、西部地区转移。

区域环境规制水平的不同会给高污染产业带来不同的成本与利润,高污染企业为了自身效益最大化,可能在不同的区域间进行转移。那么从实证角度,中国的各地区的区域环境规制水平和高污染企业数量是否存在显著差异?高污染产业在不同的区域环境规制下有没有出现明显的转移?区域环境规制差异是否能促进高污染产业转移?本文将通过实证分析解答这些问题。同时,从空间上来讲,相邻地区的环境规制水平对本地的高污染产业转移也可能会造成影响,这种空间效应也需要纳入分析当中。

环境问题具有全球性特点,当区域环境规制水平较低的中西部地区的环境因过度承接高污染产业而严重恶化时,追求环境质量的东部地区的环境也会受到一定的影响。生态文明建设,是党和国家的号召。建设人与自然和谐相处的社会,要求做到经济增长的同时,也要注重环境问题。所以推动高污染产业从东部地区向中西部地区转移时,要采取合适的方式,全面考虑其成效与后果。本文将主要对国内区域环境规制与高污染产业转移的现状进行分析,从空间角度研究区域环境规制对高污染产业转移的影响,并基于研究结果提出使整个社会福利最大化的政策建议。

2. 文献综述

2.1. 区域环境规制

国外学者较早开始基于庇古提出的外部性问题以及科斯定理对环境规制进行研究分析,而中国学者对环境规制的研究热潮稍晚一些,但都收获了大量的研究成果。如今,在不同环境规制类型的效果、影响环境规制的因素、环境规制对经济的影响等方面的研究比较多。

关于不同类型环境规制的效果等,卢现祥等(2012)使用动态面板数据,比较分析了市场型制度和“三同时”制度的环境绩效,结果证明命令控制型的制度不如基于市场型的制度有效 [1] 。马媛等(2015)基于灰色关联分析模型,研究出政府执法对中国环境规制作用最大 [2] 。刘满凤等(2020)基于系统GMM方法,分析了技术创新在不同类型环境规制下的情况,结果表明,当环境规制是命令控制型或者公众参与型时,技术创新水平能够提高,当环境规制是市场激励型时,技术创新水平反而会被抑制 [3] 。和军等(2021)从企业的所有制角度出发,利用系统GMM模型以及上市企业的面板数据进行分析,结果发现国有企业更适合命令控制型环境规制,而民营企业则更适合激励型的规制方式 [4] 。Khanna等(2010)研究了不同环境规制方式下的排污成本,结果发现,环境规制为市场激励型时排污的成本最低 [5] 。同样,Gunningham等(2004)也通过研究指出市场型环境规制的成本低于命令控制型 [6] 。

关于区域环境规制的影响因素,张胜(2014)利用35个制造业行业的数据,研究外商直接投资对环境规制水平的作用,得出的结论是外商直接投资可以推动污染密集型产业的技术进步、增加环境规制的强度 [7] 。雷平等(2016)利用GMM模型,分析NGO对区域环境规制水平的作用,结果指出,NGO有利于推动区域环境规制的进步 [8] 。雷平等(2018)基于1999年~2013年的面板数据,研究发现龙头企业的规模能够正向促区域环境规制水平 [9] 。另外,Hahn等(1990)研究发现游说团的存在会对选择何种环境规制类型产生影响 [10] 。黄琴(2020)研究发现,地区的发展水平会影响环境规制的效果 [11] 。

环境规制会对经济产生什么样的作用,是学者们研究比较集中的内容。杨涛等(2003)等分析得出,环境规制会使FDI的门槛提高,从而使FDI减少,因此不利于经济增长 [12] 。李春米等(2014)测算了五个西北地区的省份的工业TFP,分析发现,环境规制水平提高会削弱工业全要素生产率 [13] 。而从有限的文献来看,国内更多的学者认为环境规制能对经济的增长起促进作用。黄徳春等(2006)的研究发现境规制对大型企业的技术效率提升有着显著的积极影响。胡日等(2010)研究发现环境规制可以刺激工业企业不断创新,从而提高生产效率,推动经济增长。李阳等(2014)基于中国各个地区的工业生产数据,分析得出不同地方实施的环境规制政策都能够推动企业技术创新的结论,并且表示这种推动作用不受时限影响,在短期与长期都是显著的 [14] 。曹悦等(2018)对我国东中西部地区2006年到2015年的情况做研究分析,表明环境规制对东部有正向的推动作用,而对中西部的经济会产生先抑制、再促进的作用 [15] 。杨白冰等(2019)基于2004年到2017年的数据,从长期与短期的角度研究了不同区域环境规制和经济发展之间的联系,分析得出的结果是:环境规制能够倒逼该地区经济增长,但这种作用会因为地区的不同而呈现出不同的情况 [16] 。

2.2. 高污染产业转移

高污染产业和污染密集型产业都有高耗能、高污染的特点,相似度比较高。国内外学者主要对污染密集型产业做了相关研究。

影响因素方面,赵贺(2001)通过对发达国家高污染产业转移情况的研究分析,为中国提出了相应的对策 [17] ;古冰等(2013)认为一个地区的产业集聚度以及发展的水平是能够推动污染密集产业转入的两个因素,而劳动力成本则是阻碍污染密集产业转入的因素 [18] ;候伟丽等(2013)表明,一个地区的基础设施情况会明显地对污染密集型产业的转移起作用 [19] ;周沂等(2015)研究发现污染密集型产业在中国不同地区的分布主要受该地区环境调节和贸易方式以及要素禀赋的影响 [20] 。李杰等(2018)基于东部9省的数据,采用面板固定效应模型的方法进行分析,结果发现,污染密集型产业集聚的主要诱因是财政分权 [21] 。

转移特点方面,沈静等(2012)从广东省的情况出发,分析了该省污染密集型产业的转移情况,分析结果表明,该省污染密集型产业转移在时间与空间上分别呈现出“S”型的特点以及“分散–集中–分散”的特点 [22] 。仇方道等(2013)基于江苏省这一个省份的数据进行分析,结果发现,污染密集型产业在江苏省的各个城市间的分布在空间上呈现“中心–外围”的特点,并且有不断从江苏南部向江苏北部转移的趋势 [23] 。崔建鑫等(2015)从研究中得到的结论是,污染密集型产业在珠三角地区转移具有集中到分散、中心到外围的特征 [24] 。何彬灵(2020)基于东部沿海地区10个省份的面板数据,研究发现污染密集型产业在空间分布上呈“集中–扩散”的特征 [25] 。Cai等(2016)通过研究中国24条河流附近县级情况,发现污染性企业呈现向行政边界转移的特点 [26] 。

高污染产业转移对承接地环境的影响方面,学者们的观点不统一。李梦洁等(2014)以皖江城市带的产业示范区为例,研究了产业转移对皖江区域以及长江三角地区环境质量的影响,结果显示,如果加强政府环境管制以及准入门槛,则能够使承接地和转出地的环境都得到改善 [27] 。与此相悖,张晋霞等(2014)对产业转移和环境质量之间的关系进行了格兰杰因果检验,并对比分析了FDI和境内省外的投资对新疆环境质量的影响,结果表明,两者都与环境污染存在长期的影响关系,并且都是导致新疆环境恶化的格兰杰原因 [28] 。豆建民等(2014)利用中部地区六个省份2000年到2010年的面板数据进行研究分析,结果发现,产业转移给中部地区的环境污染问题带来了严重的影响 [29] 。秦炳涛等(2018)利用中国30个省份的面板数据做门槛回归,分析得出结论:高污染产业转移与环境污染之间存在着递增关系,当环境规制门槛提高的时候,高污染产业转移导致的环境破坏后果就会变得愈加恶劣 [30] 。除此之外,也有部分学者认为高污染产业转移对环境质量的影响在不同阶段会呈现不同的情况。Grossman等(1991)以及熊旭颖等(2004)验证了环境库兹涅茨曲线,认为环境污染是呈倒“U”型的。

2.3. 区域环境规制对高污染产业转移的影响

关于环境规制对产业转移起什么样的作用,傅师雄等(2011)发现,如果各个省份之间环境规制的水平存在差异,那么污染密集型产业将从规制水平高的省份迁移到规制水平低的省份,因此,东部地区大概率会将中、西部地区作为高污染产业应对环境管制的地方 [31] 。沈静等(2012)从广东佛山的陶瓷这个行业出发进行分析,结果发现,环境规制会对污染型产业的转移情况起到作用 [32] 。另外,沈静等(2012)还分析发现,环境规制能够促进珠三角的污染密集型产业向非珠三角迁移 [22] 。张彩云等(2015)基于中国各个省份的数据进行研究,发现环境规制水平和污染密集型产业迁移之间呈现的是倒“U”形的关系,即开始的时候环境规制强度变强会促使污染性的产业向其他地区转出,但继续提高环境规制水平,生产率会得到促进,又会促使污染性的产业转入 [33] 。周沂等(2015)分析得出结论:环境规制是对污染密集型产业地理分布情况起作用的因素之一(另外两个因素分别是是要素禀赋和全球化) [20] 。赵菲菲等(2018)利用中国2000年到2014年的数据建立了动态面板系统高斯混合模型进行估计,同样得出结论环境规制和工业的转移之间存在着倒“U”形关系,另外还发现,环境规制对城市工业转移的影响存在着区域差异性 [34] 。

3. 区域环境规制影响高污染产业转移的机制分析及相关理论假说

3.1. 机制分析

区域环境规制对高污染产业转移的影响,即是各地区进行差异化的环境规制,引起了空间替代效应,使得高污染产业在不同的区域间进行转移。高污染企业在环境规制下进行转移,主要是为了追求利润最大化。而一个企业的利润,最关键取决于企业的生产成本以及销售情况。其中,销售情况又主要受消费者需求的影响。所以,本文将从企业的生产成本以及消费者的需求两个方面来分析环境规制下高污染产业进行转移的动力机制。

3.1.1. 生产成本增加

当一个区域实施环境规制时,该地区高污染产业的成本将会增加。这种增加的成本主要来源于以下几个方面:第一,设备及人力成本增加。政府实施环境规制时,会设置相应的环境标准。而企业为了检测自身的排污指标是否达标,需要购置相应的检测仪器,同时配备人力。若污染超标,为降低污染还需要增加设备及人力进行降污处理。第二,原材料成本增加。当上游企业因环境规制而提高价格时,处于中下游的高污染企业购置原材料的成本将增加。第三,当政府对污染性产业收取税费或者发放排污许可证时,高污染企业会为自己的排污行为付出相应的成本。当高污染产业承受不住当地环境规制带来的这些额外成本,会考虑将企业转移到其他地方。

3.1.2. 消费者需求减少

区域环境规制下消费者需求减少是促进高污染性企业转移的另一个动力。当一个区域的环境规制加强时,该区域的公众受到的关于环境保护的宣传与教育越多,于是公众保护环境的意识就越强。继而可能对高污染产业的产品持一定程度的抵制心理。这种心理将促使消费者选择低污染的绿色产品进行消费,而降低对高污染型产品的需求。并且,环境规制下高污染产业的生产成本提高,其销售价格也可能相应提高,商品价格的上涨也会导致消费者的需求减少。当高污染产业的产品在当地销售量不足,收入过少甚至入不敷出,这些产业也会考虑将企业转移到其他地方。

同时,高污染产业进行产业转移时也需要花费成本。为追求利益最大化,这些企业会比较在环境规制水平高的区域生产多付出的成本以及进行产业转移的成本,以做是否转移的决策。

3.2. 理论假说

关于环境规制下产业转移的假说,目前被引用较多的主要有要素禀赋论、竞次假说、污染避难所假说等。这三种理论最初的提出都是基于国际问题,即产业在国家间的选择问题,但运用到区域环境规制下高污染产业在区域间的转移也是仍然成立的。

3.2.1. 要素禀赋论

要素禀赋论是狭义的H-O理论,由赫克歇尔提出,俄林创立系统。它最开始是用于研究彼此有联系的价格体系,用生产要素的多少来说明国家间为什么会发生贸易往来:各个国家的要素禀赋是不相同的,当不同的国家技术水平和对产品的需求相同时,则通过国家资源的丰富度来对生产或者是进口这种产品做出决策。

将该理论用到区域环境规制下高污染产业进行转移的行为上来分析就是,在其他因素相近的情况下,高污染产业将选择在环境资源充足的地方进行生产活动。而一个地区的环境资源是否丰富,可以通过该区域的环境规制水平来判断:环境规制水平越高,则该区域的环境资源可能比较匮乏;相反,环境规制水平比较低的地方环境资源可能会比较丰富,高污染产业对环境资源的需求比较大,所以会选择这种环境资源邓弗的地方进行转移。

3.2.2. 环境标准竞次假说

竞次假说又被称为“逐底竞争”假说,是国际政治经济学中的一个概念。它原本是指:在全球化的大背景下,资本在全世界的各个国家间流动,是为了追求最高的回报率。政府在福利体系、环境标准、劳工保障等方面的政策执行上都会因此而受到限制。此时,发展中国家需要竞争性地通过削减工资福利等方式来吸引国际企业投资。

该理论体现到区域环境规制与高污染产业在区域间的转移上就是:当一个地区的政府在制定环境标准时,会担心本地区制定的环境标准过于严苛,而其他地区的环境标准相对更加宽松。若发生这种情况,将不利于吸引企业落户生产,甚至会使本地的企业转移到别的地区。所以,为了保护本地的企业,促进本地的经济发展,一些政府会制定比较宽松的环境标准,实行低水平的环境规制,这会吸引环境规制水平高的区域的高污染产业转入。

3.2.3. 污染避难所假说

该假说最开始是用于分析自由贸易与环境之间的关系。它提出,高污染的产业会伴随着自由贸易的进行而从发达国家迁移至发展中国家。这种情况发生的理由是,发达国家的经济水平高,环保意识也更高,就会进行更加严格的环境规制。而欠发达的国家经济发展水平较弱,对经济的追求会使这些国家降低环保意识,进行相对较低水平的环境规制,从而具有了成本优势,吸引高污染产业转入,成为发达国家的避难所。

同样,我国区域间经济发展水平也不平衡。东、中、西部地区经济发展状况逐步递减。按照污染避难所理论,不同发展水平的区域进行的环境规制水平会不同,从而带给高污染产业的成本也不同。高污染产业会因为这种成本的差异而选择欠发达的地方转入,从而使环境规制水平低的区域成为环境规制水平高的区域的污染避难所。

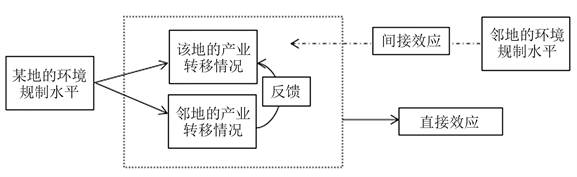

以上假说与机制反映到区域环境规制与高污染产业上的情况如图1所示。

基于以上分析,本文提出以下两个假说。

假说1:某地区环境规制水平提高,则该地区的高污染产业将转出。

假说2:相邻地区的环境规制水平提高,高污染产业将向本地转入。

4. 实证分析——区域环境规制对高污染产业转移的影响

前文主要分东、中、西部地区对环境规制和产业转移的现状进行了定性描述,以及从理论层面分析了区域环境规制影响高污染产业转移的作用机理,后文将建立空间计量模型进行研究,对环境规制对产业转移的影响做定量分析。

4.1. 变量说明与数据来源

4.1.1. 变量的选取

① 被解释变量

本文选取高污染产业转移为被解释变量。产业转移是指,当产业位于的阶段和经济状况产生变化的时候,被企业引领和主持的,将其局部或全部生产单位从原本所处的地区迁移到别的区地区或别的国家的过程。本文采用最直接的方法,用8个高污染产业的企业数量变化情况来衡量高污染产业转移情况。若某地区高污染企业数量减少,则该地区整体上属于高污染产业转出。反之,若某地区高污染企业数量增加,则该地区整体上属于高污染产业转入。

② 解释变量

本文选取区域环境规制为解释变量。如果一个地区在环境治理上投入的资金越多,则表明该地区的环境状况受到更多的重视,该地区的环境规制强度就越强。所以,本文参考王勇等的方法,通过某区域每一单位污染物上所花的治污费用来衡量该区域的环境规制水平。具体的表示方法如下:Rit表示第i个地区在第t期时的区域环境规制水平;SCit表示标准化后的第i个地区第t期投入的治污费用,通过第i个地区在第t期时投入的环境污染治理费用(Cit)除以第t期时全国平均的环境污染治理费用投入(MCt)得到;本文的污染物排放量使用有代表性的水污染以及大气污染1两种污染物排放量加总得到。TPit为第i个地区第t期的总污染量,SPit为第i个地区第t期两种污染物标准化后的值,标准化方式为第i个地区第t期的污染物排放量(Pit)与第t期时该种污染物全国最小排放量(minPt)的差值比上该污染物全国最大排放量(maxPt)与最小排放量的差值。环境规制强度的表达式为:

③ 控制变量

另外,还有许多其他的因素也能对高污染产业转移起作用,本文将选取其中的交通便利程度、固定资产投资、产业集聚度、研发投入、劳动力成本这5个相关的变量来作为控制变量。

4.1.2. 数据来源

本文选取的变量及相关数据来源于《中国环境统计年鉴》、《中国基本单位统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国文化及相关产业统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国社会统计年鉴》、《中国固定资产投资统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》,以及各个省份的统计年鉴等。为使数据平衡,北京、安徽、西藏、新疆、青海五地因缺失部分数据被排除。本文将使用剩下26个省份2005年至2017年2的面板数据3进行实证分析。同时,为消除量纲影响,将5个控制变量中的交通便利程度、固定资产投资、产业集聚度三个绝对变量取对数。

4.2. 模型构建与检验

4.2.1. 模型的构建

为更精确地分析区域环境规制对高污染产业的影响,本文构建如下多元回归模型:

(1)

式中,NUM是被解释变量高污染产业的数量,R是解释变量环境规制的水平;W是空间权重矩阵,若是相邻的地区则W取1,否则W取0;Z是5个控制变量的集合;α、β、ρ是系数,分别表示相邻区域高污染产业数量、本地环境规制水平、相邻地区的环境规制水平对本地高污染产业数量的影响程度。δ和θ是系数矩阵,分别表示本地各控制变量、相邻区域各控制变量对本地高污染产业数量的影响程度。λt是时间固定效应,γi是个体固定效应,μit是随机误差项。

4.2.2. 模型的检验

1. 空间自相关检验。验证相关联地区的高污染产业是否存在相互影响的关系。

首先,计算莫兰指数和吉尔里指数,结果分别如表1、表2所示。

两指数的单、双侧检验结果都在0.01的显著性水平下显著,表示相邻的各区域高污染产业数量相互影响,存在空间自相关。

进一步,描绘各区域高污染产业的莫兰散点图如图2所示。

各区域高污染产业的莫兰散点图如图2所示,该图被分为四个部分,叫做第一象限、第二象限、第三象限、第四象限。分别表示高–高型、低–高型、低–低型、高–低型的区域。图中结果显示,不同的区域空间关联度不相同。但是,大部分地区集中于第一象限和第三象限,属于高–高或者低–低型区域。即如果某地区的高污染产业数量多,则跟该地区相邻的地区高污染产业也多。而如果某地区的高污染产业数量少,则跟该地区相邻的地区高污染产业也少。进一步表明一个地区的高污染产业数量跟周边地区的情况有关,即存在空间效应。

2. LM检验。为了判断应该建立平面模型还是空间模型,进行LM检验。得到表3的结果。

由表中3结果可知,既存在空间误差效应,又存在空间滞后效应。所以,确定选用空间面板模型。

豪斯曼检验。为了判断应该选择固定效应模型还是随机效应模型,进行豪斯曼检验。得到表4的结果。

由表4的检验结果,确定选用固定效应模型。

3. LR检验。为了判断使用哪一种空间回归模型,进行LR检验。得到表5的结果。

表5的结果显示,空间杜宾模型和空间自回归模型、空间误差模型的比较结果都在0.01的显著性水平下显著,故空间杜宾模型既不能退化为空间自回归模型,也不能退化为空间误差模型。

最后,通过可决系数高低的比较,判断选用时间固定、个体固定还是双固定效应模型。结果如表6所示。

Table 6. Comparison of coefficient of determination of different fixed effect models

表6. 不同固定效应模型可决系数比较

从三种模型的比较来看,时间固定效应模型的拟合度最高,所以选用时间固定模型。

通过以上步骤的检验,最终确定回归模型为:

(2)

4.2.3. 空间权重矩阵的构建

本文根据各地区的地理位置构建空间权重矩阵。构建的方法为:如果某两个地区存在点相邻或者边相邻,那么W就取值为1,否则,W就取值为0。构造出来的空间权重矩阵为一个元素为0或者1的对称矩阵。即,

4.3. 回归分析

对该模型进行回归,得到如下结果。

Table 7. Regression results of the impact of environmental regulation on industrial transfer

表7. 环境规制对产业转移影响的回归结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平上显著,括号内表示标准差。下同。

表7的回归结果中,可决系数为0.9516,说明模型整体的拟合程度较高。从具体的变量来看,相邻地区的高污染产业数量和当地的区域环境规制水平对本地高污染产业的数量不存在显著的影响,而相邻地区的环境规制水平对本地高污染产业数量在0.01的显著性水平下存在正向影响,这说明相邻地区的环境规制水平越高,越能推动高污染产业向本地转入。另外,在5个控制变量中,固定资产投资、产业集聚度这两个变量均在0.01的显著性水平下对高污染产业数量有正向影响,交通便利程度在0.1的显著性水平下对高污染产业数量有正向影响,这表明本地的固定资产投资越多、产业集聚度越高、交通越便利,越有利于高污染产业转入。而劳动力成本在0.01的显著性水平下对高污染产业数量呈负向影响,说明劳动力成本越高,越可能促使本地的高污染产业转出。另外,创新投入对高污染产业数量的影响不显著。在相邻地区的各个控制变量中,交通便利水平在0.05的显著性水平下促进高污染产业向本地转移,而相邻地区的固定资产投资和劳动力成本分别在0.05和0.01的显著性水平下对本地的高污染产业数量有负向影响。表明相邻地区的固定资产投资越多、劳动力成本越高,本地的高污染企业就越少,空间替代效应得以体现。前文假说2得以验证。

空间总效应来源于直接效应和间接效应两个部分。直接效应是指本地的环境规制水平对本地高污染产业转移的作用,而间接效应是指相邻地区的环境规制水平对本地高污染产业转移的作用。其中直接效应又包括两个部分:一个是本地的环境规制水平直接对本地高污染产业转移起作用,另一个是本地的环境规制水平作用于相邻地区的高污染产业转移上,相邻地区的高污染产业转移情况又对本地的高污染产业转移起反馈作用。区域环境规制对高污染产业转移的直接效应与间接效应如图3所示。

Figure 3. Direct effect and indirect effect

图3. 直接效应与间接效应

在以上结果的基础上,把区域环境规制对高污染产业转移的效应进行分解,得到表8的结果。

分解结果表明,直接效应不显著,而间接效应显著为正。即本地的环境规制水平不能显著影响本地高污染产业的数量,而关联地环境规制水平正向影响着本地高污染产业的数量。这一结果说明,相邻地区环境规制水平对提高会促进高污染产业向本地转。因此,在制定环境规制政策时,要考虑相关联地区的情况。

4.4. 稳健性检验

4.4.1. 区域异质性检验

为检验结论在不同的地区是否存在差异,将研究的26个省份分为东、中、西部地区,分别用模型(2)回归,考察三个地区区域环境规制对高污染产业转移的影响情况。检验结果如表9所示。

Table 9. Regional heterogeneity test

表9. 区域异质性检验

分东、中、西三地检验结果显示,东部地区本地区域环境规制对高污染产业数量没有明显影响,而相邻地区的区域环境规制水平在0.01的显著性水平下对本地高污染产业数量有正向影响。表明在东部地区,相关联的地区区域环境规制水平提高会促进高污染产业向本地转移。这与整体回归的结论相同。而在中部地区,本地以及相邻地区的区域环境规制水平都在0.05的显著性水平下对高污染产业数量起正向作用,表明中部地区本地以及相邻地区的区域环境规制水平提高,都会促进高污染产业向本地转移。其原因可能是某个区域的环境规制水平提高,会促进本地以及相邻地区的生产率提高,从而吸引别的地区的高污染产业转移过来。而西部地区本地以及相邻地区的区域环境规制水平都对本地的高污染产业数量没有明显影响,说明在西部地区,区域环境规制下相邻地区间的空间替代效应不强。

4.4.2. 时间异质性检验

其次,从时间角度去考察该模型稳健性。采用统计期前8年的数据做部分年限的回归跟总体回归对比以检验时间异质性。时间异质性检验结果如表10所示。

从表10的结果来看,采用部分年限回归的结果跟整体回归得到的结论相同:即本地区域环境规制对高污染产业数量没有明显影响,而相邻地区的区域环境规制水平在0.01的显著性水平下对本地高污染产业数量有正向影响。表明从时间上来看,模型是稳健的,在不同的时间都能得出相邻地区环境规制水平提高会促进高污染产业向本地转入的结论。

5. 结论与政策建议

5.1. 基本结论

根据以上的研究分析,主要得到如下的结论。

区域环境规制和高污染产业转移的现状方面。我国东部地区与中西部地区的环境规制水平有明显的差距,三个地区的规制水平呈现依次递减的形势。与此同时,东、中、西部地区的高污染产业数量在研究期内都呈现上升趋势,且东部地区的高污染产业数量明显高于中、西部。高污染产业并没有明显的从东部地区向中、西部地区转移的趋势。

对于区域环境规制对高污染产业转移的影响。本文通过对中国26个省份2005~2017年的面板数据建立空间模型进行分析,从整体上得到结论:本地的环境规制水平对本地高污染产业转移情况的影响并不明显。但是,相邻地区的环境规制水平对本地的高污染产业数量有显著的推动作用。说明一个地区的环境规制水平提高,会促使该地区的高污染产业向相邻的地区迁移。另外,高污染产业在进行转移时,也显著地被交通便利程度、固定资产投资、产业集聚度、劳动力成本等其他因素影响着。

区域环境规制对高污染产业转移的影响会因为地区的不同而有不同的表现,即具有区域异质性。在东部,相邻区域的环境规制水平提高会推动高污染产业向本地转移,中部地区本地以及相邻区域环境规制水平提高都会促进高污染产业向本地转移,原因可能是某地区域环境规制水平提高会促进本地生产率提高,同时会带动相邻地区的生产率提高,从而吸引其他区域的高污染产业向本片区转移。而西部地区本地及相邻区域环境规制水平对高污染产业转移的影响不够显著,说明西部各相邻地区存在环境规制水平差异时,空间替代效应不强。

5.2. 政策建议

第一,加大对西部承接高污染产业的扶持力度。由本文的衡量指标测度出来的西部地区的环境规制水平不高,高污染产业的数量也相对较少。西部地区的环境资源较为丰富,而经济发展水平相对落后。与之相对的是东部地区经济发达,而环境资源却相对匮乏。在这种情况下,适度地向西部地区转入高污染产业,能够在整体环境得到控制的同时使西部地区的经济也得到增长。但目前,高污染产业从东部地区向西部地区转移的趋势并不明显。因此,政府部门应该对西部按要求引入高污染产业的地区实行优惠政策,比如税收优惠等,加大对西部承接高污染产业的扶持力度,以增加西部地区引入高污染产业的动力。政府部门的这种扶持,能够增强区域环境规制对高污染产业转移的效力,使东部地区环境得到改善的同时,也缩小东西部经济发展的差异。

第二,区域环境规制政策要因地制宜、周全考虑。不同的地区在自然条件和发展阶段等方面不尽相同、追求的发展目标也不相同、区域环境规制对高污染产业的作用情况也会存在差异。因此,各个地区在制定跟区域环境规制相关的政策法规时,要依据自身的情况特点,结合发展目标找到最适合的政策措施。东部地区经济发展水平高,对环境的追求也逐步提高,在实行严格的环境规制措施时,要减少、避免环境规制带来的负面影响,甚至让环境规制带来“倒逼效应”,促进地区技术进步与产业结构优化。西部地区经济发展水平相对较弱,在实行较低的环境规制时,可以适当招商引资,利用其环境资源。但在接受企业转入时,要严格按照要求执行,杜绝寻租等行为发生。同时,各地在制定区域环境规制政策时,要考虑空间效应,考虑相邻地区的规制情况对本地高污染产业转移的影响。

第三,促进东部与中西部的合作。环境资源是公共物品,通过地区间的合作发挥各自的优势,优化资源配置,力求社会效益最大化。在合作过程中,中西部地区为东部地区提供自然资源,向东部地区学习先进的生产技术,实现经济增长。而东部地区可以减少企业的外流,促进产业升级。目前,当增强区域环境规制的水平时,东部的高污染产业有明显的向相邻地区转移的形势。但是,从东部向中、西部转移的趋势并不明显。因此,应该建立起东西部之间的合作关系。另外,在合作的过程中,中西部地区也要善于从东部地区的发展中总结经验,发展经济的同时也要做好环境管理,以避免走“先发展,再治理”这条老路。

NOTES

1因数据原因,大气污染量2005~2010采用工业废气排放量表示,2011~2017采用氮氧化合排放量表示。

22013年、2014年数据缺失。