1. 引言

研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育和校外教育衔接的创新形式,是教育教学的重要内容,是综合实践育人的有效途径 [1] 。研学旅行是一种理性知识与情感体验有机结合的新教育形式,开展研学旅行能够帮助学生搭建自身理论知识体系和现实生活场域的联系 [2] ,是撬动素质教育的杠杆和实施新课程改革的突破口之一 [3] 。研学旅行从本质而言属于教育活动,“是立德树人融入社会实践教育的重要形式” [4] 。

2013年2月,国务院印发《国民旅游休闲纲要(2013~2020年)》明确要求“逐步推进中小学生研学旅行”。2016年教育部等11部委又联合出台了《关于推进中小学生研学旅行的意见》将研学旅行上升到落实立德树人根本任务的高度,并纳入学校教育教学计划。2017年原国家旅游局出台了《研学旅行服务规范》,对研学旅游服务提供方、人员配置、产品、服务项目以及安全管理等内容进行详细规定。同年教育部印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》明确了综合实践活动是必修课程,并将研学旅行纳入综合实践活动课程的范畴。随后,教育部办公厅又公布了一批研学基地,研学旅行被放在越来越重要的地位。近期,郑州市教育局等11部门联合制定并发布《关于推进中小学的实施方案》,研学旅行将纳入中小学教育教学计划,并计划在2024年全面铺开研学旅行。在《义务教育地理课程标准》和《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中明确提到地理实践力是学生重要的地理核心素养。

地理实践力是指人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。考察、实验、调查是地理学重要的研究方法,也是地理课程重要的学习方式 [5] 。地理实践力主要表现为意志品质和行动能力两个方面,行动能力上要求学生能够收集和处理地理信息、设计和实施地理实践活动方案、选择和使用地理工具等;意志品质上要求学生有主动探索问题的兴趣、从体验和反思中学习、有自己的想法、有克服困难的勇气等 [6] 。地理研学旅行是地理课程的延伸、提升、重组和综合,对培养学生地理实践力具有重要作用。

南阳市位于豫西南,地处伏牛山以南,汉水以北,气候类型属于亚热带向暖温带过渡区域的大陆性季风型湿润半湿润气候区,四季分明,雨热同期,地质地貌形态多样,水文资源丰富,文化气息浓厚,具有开展研学活动的价值。利用本土资源优势挖掘地理课程资源,不仅能加深学生对抽象地理知识的理解,培养学生地理学习兴趣,而且能够增强学生对乡土文化的认同感。

2. 研学旅行方案设计

2.1. 研学主题

通过对南阳市典型的乡土地理资源进行梳理,确定了以“赏秦岭地轴,阅万年天书,观亚洲天池,品城市文化”为主题的综合地理研学活动。

2.2. 研学地点及研学对象

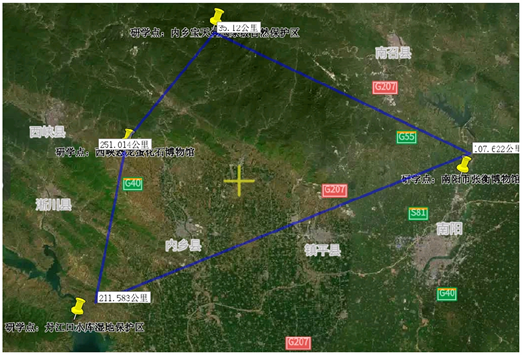

经过实地走访调研,结合交通通达性、研学的典型性、综合安全性考虑等方面进行考虑,设计了“赏秦岭地轴,阅万年天书,观亚洲天池,品城市文化”的研学主题,涉及到的研学地点有:南水北调中线工程调水源头——丹江口水库湿地保护区,稀有古生物景观——恐龙蛋化石遗迹和恐龙蛋化石博物馆,宝天曼国家级自然保护区,城市文化景观——张衡博物馆。研学活动时间为三天,第一天的研学地为丹江口水库湿地保护区,第二天的研学地为恐龙蛋化石博物馆及周边村落的恐龙蛋化石遗迹、张衡博物馆。第三天的研学地为宝天曼国家级自然保护区,图1展示了研学旅行线路规划图。

研学对象为高一、高二学生。

Figure 1. A route planning map for study tour

图1. 研学旅行路线规划图

2.3. 研学准备

1) 做好研学旅行动员工作,召开研学旅行动员大会,介绍研学旅行路线、内容、时间、注意事项、需要准备的东西;根据学生意愿和学生性格特点,做好研学旅行分组,力求每个学生都能够经历发现问题、分析问题、解决问题的过程。

2) 准备研学手册。将研学点涉及到的背景知识和地理知识整理出来,让学生提前了解研学地概况,鼓励学生自主搜集资料,为研学旅行做好知识储备。

3) 提前了解研学点信息,关注天气状况,做好安全预案,安排好交通、住宿。

4) 教学条件,提前准备需要的地理工具设备,安装好软硬件设施,安排好辅助人员。

2.4. 研学活动设计理念

本次研学活动主要以南阳市乡土地理资源为载体,同时结合地理学科课程标准,基本的活动理念如下:依托典型乡土地理资源,培养学生区域认知;整合学科思维,提升学生学科核心素养;注重学生动手实践、调研和讨论,增强学生研学活动的参与感。

2.5. 研学活动实施原则

2.5.1. 实践性原则

研学活动以提升学生学科核心素养为目标,整体活动设计以教师引导、学生主体为原则。活动设计以学生现有认知为起点,鼓励学生动手操作,并学会分享、讨论和总结。活动设计需要借助相关仪器,学生在活动中观察、实践、探究、小组讨论等,提升地理实践力,促进学生学科核心素养的落实。

2.5.2. 安全性原则

活动的安全是最重要的,此次研学活动涉及到一些水域和山区,为保障研学活动的安全,整个活动要详细周密地做好前期规划,提前进行实地模拟演练,做好安全预案。活动中时刻提醒学生遵守规则,注意安全。

2.5.3. 综合性原则

在活动内容的安排上坚持多学科融合,地理学科核心素养的耦合。带队老师尽量涉及多个学科,围绕研学活动中遇到的问题,尽可能从多个角度进行解答,全面锻炼学生的综合思维。

3. 研学活动课程实施

3.1. 研学地点:丹江口水库湿地保护区

河南丹江口水库位于湿地位于河南省西南部的淅川县丹江口水库沿岸,地处鄂、豫、陕三省交界处,地理坐标为东经111˚12'34~111˚39'49,北纬32˚45'25~33˚05'27。丹江口水库湿地在净化水源、保持水土、涵养水源、调节气候等方面发挥了巨大的作用。作为资源跨区域调配的典型案例,不仅在地理教材中有所体现,而且具有重要的研学价值。

3.1.1. 研学目标

1) 通过现场实践,学生学会利用APP识别植物的种类及其习性,学会测试水质的常规方法,能够归纳不同种类的绿植对治理水体的独特功能。

2) 参观湿地周边工业和农业,了解湿地周边工农业的发展现状,能够结合相关资料,归纳总结不同类型的工农业对湿地发展的影响。

3) 在参观水文观测站的过程中,体会地理信息技术和遥感技术在水资源观测中起到的作用。

4) 通过对丹江口水库湿地生态系统的整体考察,学生能够综合分析流域整治的措施及意义,逐步形成良好的资源观、环境观和人地协调观。

5) 通过学生亲身实践活动,提高学生地理实践力和劳动技能,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。培养学生关心区域发展,认识湿地价值,了解湿地保护的对策,进而关心人类的生存环境,成为一个有强烈责任感和环境保护意识的公民。

6) 通过湿地保护的宣传,提高公众对湿地价值的认识,培养人们保护湿地意识。

3.1.2. 研学活动设计

研学主题一:认识丹江口湿地的价值

教师活动:在研学手册上整理南水北调中线工程的建设背景,提前整理《话说南水北调》《水脉》《渠首》《中国湿地》《湿地的力量》等相关纪录片和三维地图看世界的相关视频。

【研学任务】

1) 通过研学手册和相关纪录片,让学生了解丹江口水库的区位概况,了解南水北调中线工程沿途经过的城市和地形区,并能够绘制简图。结合相关资料,归纳整理资源跨区域调配的重要意义。

2) 观看湿地相关的纪录片,归纳整理湿地的经济效益、社会效益和生态效益。

研学主题二:了解湿地周边生态环境

【研学任务】

1) 参观南水北调中线工程陶岔渠首水质自动监测站,了解丹江口水库的水位、流量、水系、水质(水质采样与检测),做好相关记录。使用活动前准备的简易装置,动手检测,对照相关标准,从检测结果上看,丹江口水质呈现出怎样的特征。

2) 参观南水北调中线工程陶岔渠首水文观测站,体会地理信息技术在水文观测中的运用,做好相关记录。

3) 在人工湿地的展示区观察不同类型的湿地植物群落,运用形色APP辨别植物群落的类别,结合相关资料研究这些植物群落的具体功能。

4) 观察人工湿地周边水生生物的种类,拍照记录,体验湿地周边丰富的生物多样性。

5) 走访调研湿地周边的村民,了解丹江口湿地生态系统从过去到现在的演变。

6) 走访调研,记录湿地周边农作物的类型,了解化肥农药的使用情况、作物是否需要灌溉以及不同农作物收益情况,总结湿地周边农业发展现状。

7) 参观周边工厂,了解湿地周边工业发展现状,工业部门的种类、工厂废弃物的类型、废弃物处理的主要环节并绘制流程示意图、湿地周边工业部门的变化情况。

研学主题三:公众对湿地保护意识的调查

【研学任务】

从湿地周边生活垃圾处理、湿地周边大型养殖场发展现状、湿地周边旅游业发展现状等方面调研公众对湿地的保护意识。

3.2. 研学地点:西峡恐龙遗迹园

豫西南恐龙蛋化石分布广、数量多、类型多,是世界上罕见的地质古生物奇观和自然历史宝库中的珍品。它具有先天赋予的典型性、多样性、稀有性、自然性等特点,有极高的经济、社会和文化价值。豫西南恐龙蛋化石是联系生物学和地质学之间的纽带,能够为自然、生态环境、生物进化、古地理、古气候等方面的研究提供切实的资料和可靠的依据,因此在地质遗迹中占有重要的地位 [7] 。

在新版地理教材中都新添加了地球的历史这一节,这一节出现的新概念对学生理解起来难度较大,通过参观恐龙遗迹园加深学生对地球历史相关知识的理解,通过直观的方式感受地球演变,培养学生的时间思维。西峡恐龙遗迹园园区内有完备的基础设施和丰富的科普教育资源,是开展教育实践的绝佳基地,西峡恐龙遗迹园在2023年入选为河南省科普教育基地。

3.2.1. 研学目标

通过对西峡恐龙遗迹园的参观,从视觉上“触摸”真实的远古时代,培养学生对地球演化过程的认识,启发学生关注生命从何而来、生命向何处发展等基本的科学问题。

3.2.2. 研学活动设计

研学主题一:重读地球的历史,了解地球的演化

【研学任务】

1) 通过场馆的数字技术、多媒体技术、网络技术等,学习宇宙的形成、天体演化的过程、大陆漂移、地壳运动相关知识。

2) 观看学习从古生代到新生代生命演变、进化的历程,以及人类的进化史。

3) 查阅相关资料,了解、分析白垩纪末期恐龙灭绝的原因(小行星撞击地球说、火山喷发说、气候变化说等)。

4) 走访村落,观察恐龙蛋化石遗迹,拍照记录。

3.3. 研学地点:宝天曼自然保护区

宝天曼景区位于河南省西南部,秦岭山脉东段伏牛山腹地,大部分位于大部分景区位于内乡县北部夏馆镇和七里坪乡,部分景区位于南召县西南部。宝天曼自然保护区具有典型的过渡性地带特征,它是北亚热带和暖温带的分界线、亚热带季风气候与温带季风气候的分界线等。由于典型的过渡性特征,使得这里的自然景观、物种资源、农业景观、地域文化等自然人文要素都打上过渡性的烙印,是同纬度保护最为完整的地区和河南省生物多样性分布中心 [8] 。宝天曼自然保护区也是一部研究复合型大陆造山带的地质教科书,代表了世界范围内最为典型的复合型大陆造山带的构造特征,它是复合型大陆造山带俯冲碰撞、汇聚拼接,隆升造山的关键部位和地质遗迹保存最为系统、完整的区域之一,具有较高的科学价值和景观价值 [9] 。景区独特的自然资源优势与自然研学主题融合度高,为开展研学活动提供了丰富的素材。

3.3.1. 研学目标

1) 能够借助相关软件,了解宝天曼自然保护区的区位概况及所属地形区。

2) 基于资料收集和实地考察,从土壤、植被类别、地质地貌概况等方面描述宝天曼自然保护区的自然地理概况,体会过渡区自然地理特征。

3) 通过动手采集土壤、识别植物类别、绘制地貌简图等形式,培养学生动手能力,培养学生的地理学科核心素养。

4) 参观宝天曼的科研院所,了解一些简单的工作原理。通过科学熏陶,培养学生热爱自然、崇尚科学的精神。

3.3.2. 研学活动设计

研学主题一:了解宝天曼的自然地理概况

【研学任务】

1) 借助手机APP和相关资料,描述宝天曼自然保护区的地理位置和区位概况。

2) 沿途观察并采集土壤,观察土壤的特点,归纳总结不同海拔土壤的类型。

3) 识别植物种类,观察不同海拔植被类型。运用形色APP辨别植被类别,拍照记录不同海拔高度植被的类型,总结沿线植被的垂直分异特征。

4) 能够通过数年轮判断树龄,学会观察树木年轮的宽窄辨别朝向,辨别生存环境,判断树木生长历史上的气候变化。

5) 观察景区花岗岩峰丛峰岭石柱地貌遗迹、断块山地貌遗迹、穹顶山地貌遗迹、向斜山、背斜山及悬崖绝壁地貌遗迹等构造地貌景观,归纳总结这些地貌遗迹的特点,小组探讨地貌遗迹的形成原因,并能动手绘制地貌简图。

6) 以小组为单位,在老师的帮助下寻找合适的岩层,测出岩层的走向、倾向和倾角,并填写产状测量记录表。

7) 欣赏天心洞独特的岩溶洞穴景观,辨别喀斯特地貌的类型,描述喀斯特地貌的主要特点,简要绘制喀斯特地貌简图并拍照记录。结合周围环境,小组探讨天心洞喀斯特地貌的形成原因。

3.4. 研学地点:张衡博物馆

张衡发明创造了“地动仪”,是世界上第一架测定地震及方位的仪器。在天文方面,他发明创造了“浑天仪”,是世界上第一台用水力推动的大型观测星象的天文仪器。在地理学方面,他绘制有完备的地形图。在气象学方面,他制造出了“侯风仪”。张衡博物馆是一所集文献收集、科学研究、文物保护、宣传教育、观光旅游为一体的纪念性博物馆,是南阳市重要的文物旅游景区和青少年综合性教育基地。为开展研学活动提供了丰富的素材。

3.4.1. 研学目标

1) 通过对张衡博物馆的参观,培养学生欣赏学习古人的智慧的结晶,培养学生学习古人不畏困难、勇敢探索的科学精神,提高学生对传统文化的认同感。

2) 了解地动仪、浑天仪、侯风仪的工作原理,培养学生地理学习兴趣。

3.4.2. 研学活动设计

【研学任务】

了解地动仪、浑天仪、侯风仪的工作原理,归纳整理张衡对地理学的贡献。

4. 研学活动评价

本次研学课程设计以高中地理课程标准和研学旅行课程标准的基本理念为指导,力求评价目标多元化、评价主体多元化。评价目标主要从地理学科核心素养、研学参与情况和研学成果展示三个方面进行评价,评价主体主要从自我评价、小组评价、教师评价三个方面,每个评价指标按权重分配一定的比例,表1展示了研学活动评价量表。

Table 1. An evaluation scale for research activity

表1. 研学活动评价量表

5. 研学活动总结与反思

1) 在每天的研学活动结束之后,以小组为单位,针对调研的问题展开讨论,达成共识后在班级分享调研成果。

2) 研学活动结束之后撰写研学活动报告,学生可以针对研学活动中的问题从自身角度总结,教师针对整个活动进行总结反思。

3) 研学活动成果展览。

6. 结语

研学旅行弥补了传统地理教学中只注重课堂教学的不足,强调将书本知识与实践活动结合起来,引导学生通过考察、实验、调查等方法在真实情景中发现问题、分析问题、解决问题。研学旅行作为立足于现实生活和真实情境的课程组织方式,是立德树人融入社会实践教育的重要形式,是培养学生地理实践力的重要途径,同时也是落实学生地理学科核心素养的重要载体。乡土地理是学生熟悉的地方,结合乡土地理资源开展研学活动能够增强学生对乡土文化的认同感,培养学生的家国情怀。

本文从培养学生地理实践力、提升学生地理学科核心素养出发,深入挖掘南阳市乡土地理资源,同时结合高中地理课程,设计了“赏秦岭地轴,阅万年天书,观亚洲天池,品城市文化”为主题的研学活动方案,活动遵循安全性、实践性和综合性的原则,充分调动学生的积极主动性,在活动中促进地理学科核心素养的落实,促进学生的全面发展。

NOTES

*通讯作者。