1. 引言

全氟化合物(Perfluorinated Compounds, PFCs)是近年来备受关注的一类持久性有机污染物,它具有高表面活性、高热稳定性、高化学稳定性以及优良的疏油、疏水特性,广泛应用于日常消费品和工业生产。PFCs是人工合成的全氟有机化合物,其C-F共价键具有极高的键能(约460 kJ/mol),因此这类化合物具有很高的稳定性,不易受光、热、化学、微生物和动物代谢作用而降(分)解,并可随食物链的传递在生物体内不断富集和放大。当PFCs在动物和人体内的蓄积达到一定浓度阈值,会产生相应的毒性效应,包括脏器毒性、神经毒性、免疫和内分泌毒性、生殖毒性和致癌性等 [1] [2] [3] ,从而对生态系统和人体健康造成持久性的影响。

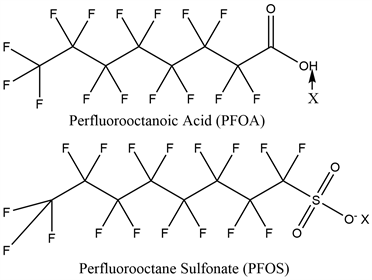

Figure 1. The molecular structures of PFOA and PFOS

图1. PFOA与PFOS的分子结构式

全氟辛烷磺酸及其盐(Perfluorooctane Sulfonate, PFOS)和全氟辛酸及其盐(Perfluorooctanoic Acid, PFOA)分子结构式见图1 (X表示阳离子等盐类),它们是环境中最典型的两类全氟化合物。环境中的PFOA和PFOS除来自于直接排放外,也是多种PFCs在环境中迁移转化的最终产物。由于PFOA和PFOS使用量大且难降解,大量研究表明,它们是环境中PFCs污染物的主要物质 [1] [3] [4] 。2009年,斯德哥尔摩公约缔约方大会已将PFOS及其相关化合物列入新型持久性有机污染物(POPs)附录B,并已在全球范围内禁止或限制其生产与使用 [5] [6] 。由于PFCs在工业生产中曾经大量合成与使用,使PFOA广泛存在于水体、大气、土壤和底泥等环境中 [1] [7] [8] 。根据对我国长江流域环境介质中PFCs污染情况的调查发现,长江地表水体和底泥中检出的PFCs类污染物以PFOA为主 [9] ,我国已将PFOA列入优先管控的新污染物清单。

PFOA作为持久性有机污染物具有远距离传输性和生物累积性。近年来针对PFOA开展的大量环境和人体血液调查表明,从人体血液检测出的PFOA在1~100 μg/L之间,而环境水体中检出的PFOA也在ng级,有的场所达到10 μg/L级,甚至在南半球一些生物体内也可检测到低浓度的PFOA,因此PFOA污染物已具有全球性分布的特征 [10] 。PFOA在世界范围内的广泛分布对生态系统和人类健康存在潜在威胁,采取积极的PFOA污染防控措施已刻不容缓。因而,掌握环境中PFOA污染物的来源及其进入环境的迁移途径对控制PFOA的环境污染具有重要的意义。本文在介绍国内外当前对PFOA管控要求的基础上,根据PFOA类物质的生产和使用情况,分析了环境中PFOA的主要来源和迁移途径,并提出了相应的PFOA污染防控措施和建议。本文对环境中PFOA类物质的来源和途径的分析,以及对环境中PFOA污染防控措施的探讨,对今后我国环境中PFOA来源的解析和防控措施的制定具有一定的参考价值。

2. 国内外对PFOA的管控要求

2002年12月,世界经合组织(OECD)召开的第34次化学品委员会联合会议上将PFOA定义为持久存在于环境、具有生物储蓄性并对人类有害的物质。美国科学顾问委员会(SAB)于

2006 年 1 月 30 日

发表报告草案,建议将PFOA分类为“可能性致癌物”,并建议美国环保署(EPA)将PFOA加上有可能诱发肝、睾丸、胰脏和乳腺癌的信息以及PFOA会对人体激素分泌、免疫和神经系统产生影响。美国已将PFOA列为疑似致癌物质,要求各大公司在2010年前减少95%的PFOA排放量,同时于2015年全面淘汰PFOA [5] 。根据EPA全氟和多氟物质行动计划(EPA’s PFAS action plan),美国已与8家PFCs主要制造商签署协议,在2010~2015年间逐步减少并最终停止PFOA及其相关化学品的生产 [11] 。

2017年,欧盟发布法规(EU) 2017/1000,对欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规(简称REACH法规)附件17进行了修订,新增第68条关于PFOA和相关物质的限制条款,并要求自2020年7月4日起,当物品或者混合物中PFOA及其盐类质量分数 ≥ 25 × 10−9 (即≥25 μg/kg)、PFOA相关物质单项或总质量分数 ≥ 1000 × 10−9 (即≥1000 μg/kg)时,不得生产或者投放市场 [6] 。2020年,欧盟实施的2020/784法令将PFOA及其盐类纳入POPs实施严格的管制。

我国自2008年起逐步颁布并实施了一系列涉及PFOA的环境管理及其污染物防控措施和要求。2008年,原国家环保总局发布第一批141种“高污染、高环境风险”产品名录,其中包括高温热熔融成膜的不粘锅氟树脂涂料、高温热熔融成膜的厨具用防粘氟树脂涂料和高温热熔融成膜的食品机械防粘氟树脂涂等三类含PFOA的含氟涂料。原环境保护部于2016年11月发布《环境标志产品技术要求 纺织产品》(HJ 2546-2016),该标准规定婴幼儿纺织产品中PFOA残余量应低于0.05 mg/kg,其他级别纺织产品中PFOA含量应低于0.1 mg/kg。2020年11月,生态环境部等三部门发布《优先控制化学品名录》(第二批),将PFOA及其盐类和相关化合物列入优先实施环境风险管控的化学品目录 [12] 。在生态环境部2021年公布的《环境保护综合名录(2021年版)》中,将以PFOA为助剂的不粘锅氟树脂涂料、厨具用防粘氟树脂涂料和食品机械防粘氟树脂涂料等三类产品列入“高环境风险”产品名录 [13] 。2022年5月,国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》,提出了推进PFOA等新污染物环境风险管理,建立健全新污染物治理体系的要求。2022年11月,生态环境部等五部门发布《重点管控新污染物清单(2023年版)》,将PFOA和相关化合物(PFOA类)列入重点管控的新污染物清单,并明确禁止新建PFOA生产装置、禁止特定用途外的加工和使用等一系列PFOA类物质的环境风险管控措施 [14] 。上述法规和政策的发布对控制我国PFOA的排放、减缓PFOA的环境污染将起到重要的作用。

截至目前,在《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中,关于PFOA和相关化合物等6种POPs实施禁止或限制措施的决定尚未对我国生效。目前我国尚未完全禁止含PFOA的原料与产品的使用和销售,我国目前也暂无专门针对PFOA的国家强制标准和法规 [15] 。

3. 环境中PFOA的来源及迁移途径

3.1. 我国PFOA的生产和使用现状

含氟烷基化合物的制备技术主要有电解氟化法、氟烯烃调聚法和氟烯烃齐聚法等三种,在PFOA合成中以氟烯烃调聚法为主,PFOA广泛应用于含氟聚合物合成、纺织品整理和涂料等行业,国内PFOA总产量约每年几十吨 [16] 。我国现已禁止新建PFOA生产装置,并禁止除特定用途外的PFOA加工和使用 [14] 。

含氟聚合物是氟化工的主要产品之一,包括氟树脂和氟橡胶两大类,其主要产品有聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚偏氟乙烯(PVDF)以及它们的共聚物等,我国含氟聚合物主要生产企业有8家,年产能超过5万吨,含氟聚合物合成过程部分使用PFOA作为乳化剂 [17] 。在含氟聚合物合成中添加少量的PFOA乳化剂即能获得高含量的水性分散液,同时聚合过程稳定且不易发生链转移反应,因此PFOA是氟聚合物合成的首选通用助剂,尤其在高分子量PTFE的合成方面 [18] 。尽管含氟聚合物中PFOA的含量很少,但当作为氟涂料应用于不粘锅、炊具、食品加工机械时,其与食品直接接触,且有时在较高的温度下使用与接触,极易通过食品等进入人体,存在较大的人群健康风险。研究表明,在PVDF、PTFE等含氟聚合物产品中均不同程度地残留有PFOA [19] [20] 。我国已将含PFOA氟树脂涂料的产品列入“高风险”产品目录。

含氟整理剂以其优良的性能广泛应用于纺织品的拒水拒油、防污和拒静电的三防整理,我国是全球纺织行业三防整理剂的最大应用市场,据统计,2006年我国含氟整理剂用量约为1.1万吨,其中95%以上依赖进口 [21] 。国内纺织品三防整理剂(乳液)的年需求量在1.25万吨以上,含氟整理剂大多数含PFOA类物质 [17] 。目前应用较多的含氟整理剂是全氟烷基磺酰胺类丙烯酸酯聚合物,生产含氟整理剂首先需制备上游单体原料全氟烷基丙烯酸酯,然后采用单体通过乳液或溶剂聚合制备有机氟整理剂。目前单体制备方法主要采用调聚法,该过程伴随副反应生成PFOA [22] 。因此,含氟整理剂均不同程度地含有PFOA,在其应用于织物整理以及纺织品使用过程中会向环境中释放PFOA污染物。

3.2. 环境中PFOA的来源分析

在PFOA生产、含氟聚合物及织物整理剂的制备及其产品使用过程中,PFOA可通过不同的途径进入土壤、水体等环境介质。环境中PFOA的来源包括直接来源和间接来源,直接来源是指PFOA直接排放进入环境,包括PFOA的生产、运输、使用,以及含PFOA的废弃产品的处置过程。而PFOA的间接来源主要为PFOA前体物(其它PFCs类物质)在环境中的转化产物,即其它PFCs在环境中经扩散迁移进入水体、土壤等环境介质,在生物、化学等作用下转化生成PFOA。具体而言,环境中PFOA的直接来源主要有以下几个途径:一是PFOA生产企业向环境中的排放;二是印染行业织物整理过程排放的工业废水;第三是含PFOA的产品在使用过程中向环境中的释放;最后含PFOA的产品废弃后,在填埋场或焚烧厂处置过程中向环境排放的PFOA。

据统计,2004~2012年间我国累积向环境中释放PFOA约250 t,其中94%来自工业排放源,6%来自含PFOA消费品使用过程。在工业排放源中,含氟聚合物生产企业贡献了全国累积释放量的83.7%,PFOA生产企业贡献了全国累积释放量的8.3% [23] 。因此,PFOA合成、含氟聚合物和织物表面处理行业是环境中PFOA类物质的主要来源。

3.3. PFOA进入环境的迁移途径

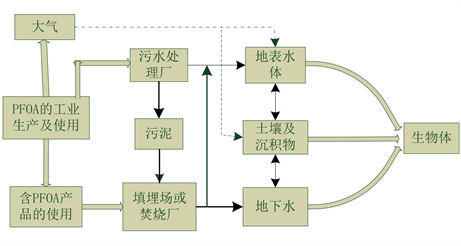

PFOA进入环境的迁移途径包括生产和使用PFOA的工业企业排放的废气、废水,含PFOA的产品在日常使用过程以及其作为固体废弃物(如废旧衣物等)进入填埋场或焚烧厂处置过程中向环境中的释放。PFOA随废水排放进入地表水后可迁移至土壤、底泥和地下水环境。大气中的PFOA污染物主要吸附于大气颗粒物中,其可通过大气干、湿沉降进入水体、土壤等介质。影响PFOA在环境中迁移的主要因素包括介质的物理性质(如介质的粒径、表面粗糙度、有机质含量、矿物类型和含水率)、溶液的化学性质(如离子类型、离子强度和pH)等 [24] 。而当含PFOA的产品以固体废物的形式进入填埋场处置时,PFOA可随渗滤液的排放进入环境,或因填埋场防渗层的破损进入土壤和地下水。PFOA进入环境中的主要途径及其迁移过程见图2,环境中的PFOA最终会经食物链的传递而富集于人和动物等生物体内而对生态系统和人类健康产生累积性和不可逆的影响。

Figure 2. The main pathways and transport trends of PFOA entering the environment

图2. PFOA进入环境的主要途径与迁移归趋

污水处理厂排放的尾水是PFOA进入环境的最主要途径。根据对我国中东部环境中PFOA的调查研究,环境中80~90%的PFOA污染物直接来源于工业生产过程排放的废水,其它进入环境的途径包括工业废气的排放、生活消费品的使用以及填埋场产生的渗滤液 [25] 。而纺织印染废水排放的PFOA占工业排放总量的32% [25] ,同时垃圾填埋场中纺织品、纸张的浸渍是土壤中PFOA污染物的主要来源之一 [24] 。根据调查研究,我国七大水系中除黄河外均可检出PFOA污染物,其中长江水体中的浓度值最高 [26] 。根据对我国江苏、浙江等地的58家印染厂废水调节池和污水处理厂排放尾气中PFCs的调查表明,FCFs在印染企业的原水及排放的尾水中被广泛检出,首要污染物为PFOA,其中调节池中原水中PFOA的浓度在1.15~4002.82 ng/L之间,企业排放的尾水中PFOA的浓度在2.92~3820.32 ng/L之间 [27] 。因此,随着PFOA不断地向环境中释放和迁移,其已广泛分布于我国的各类环境介质,对生态环境和人类健康存在潜在的风险。

4. 环境中PFOA的管控对策与建议

PFOA在环境中的广泛分布可能引发的环境污染和风险问题已引起全球性的普遍关注,国内外已对多种含PFOA产品中的PFOA含量作出了严格的限定,并实施越来越严格的管控措施。在采取禁止和限制PFOA生产和使用的基础上,严格控制PFOA向环境中的排放及环境中PFOA污染物的治理与环境介质修复已势在必行。本文从制定PFOA环境基准体系、寻求PFOA替代品以控制其生产和使用量以及PFOA污染治理和环境修复技术方面,提出管控PFOA环境污染和风险的如下对策与建议。

4.1. PFOA环境基准体系

目前许多国家已对控制环境中PFCs提出了相应的管控标准,包括推导PFCs的预测无效应浓度(Predicted No Effect Concentration, PNEC)和PFCs环境基准值等,这将为PFOA的环境管理提供科学依据 [28] 。环境基准是指环境中污染物对人体健康或环境中的生物不产生不良或有害影响的最大剂量或浓度,环境基准主要考虑剂量–反应关系,即在不同剂量污染物的环境中,生态中受体产生的反应。根据美国环保署(EPA)发布的临时健康建议确定PFOA的环境基值为0.4 μg/L。根据调查我国人群血清中PFOA分布,提出了不同年龄段(<14岁和≥14岁)、性别(男性和女性)和地域(农村和城市)人群血清中PFOA环境基准值,不同人群血清中PFOA的基准值在2.28 ng/mL~3.94 ng/mL之间 [29] 。但我国目前还尚未制定基于保护人体健康和生态风险的PFCs相关物质的环境基准体系。

考虑到我国对提高生态环境质量和管控PFOA等新型污染物的需求,在充分研究我国当前PFOA污染特征、污染物分布和迁移转化规律以及生态毒性的基础上,应加快研究制定适用于我国环境现状的PFOA环境基准,为我国PFOA毒性效应评估、暴露评估、环境风险评估和人体健康风险评估等提供统一的评价指标体系,同时可对制定PFOA重点行业的排放标准、法律法规和政策提供科学依据,对完善我国在新型污染物方面的环境管理体系建设具有重要的意义。

4.2. PFOA替代品的开发与应用

在含氟聚合物合成和织物整理过程中向环境中排放的PFOA是环境中PFOA污染物的主要来源,因此禁止和限制PFOA的生产,寻求在含氟聚合物合成和织物防水整理方面PFOA替代品,以减少PFOA在工业生产中的使用量,对控制PFOA的环境污染具有重要的意义。

在氟树脂和橡胶合成方面,PFOA替代品的开发主要呈现以下的趋势:一是开发低碳含氟表面活性剂,以降低PFOA的C8生物残留性及其生物危害性;另一方面为开发主链含杂原子(如O原子)的全氟聚醚乳化剂,其具有较好生物可降解性,可有效降低在生物体中的残留和富集 [30] 。但目前尚无能够完全替代PFOA适用于所有含氟产品聚合的通用型乳化剂,所以研制新型环境友好的表面活性剂,或通过组合、混配来满足不同聚合要求的通用型乳化剂,成为氟树脂合成领域PFOA替代品开发的关键技术。

在织物含氟整理剂替代品的研究方面,近年来主要集中在开发短链(C4~C6)氟碳织物整理剂、低毒低生物累积性的含氟整理剂以及新型无氟整理剂,同时研究新的氟调聚物工艺以降低织物整理剂中PFOA的含量也是从源头上控制PFOA污染的重要措施之一 [6] [21] [31] ,如采用新型氟调聚物技术制备的全氟己烷磺酸盐(PFHA)和全氟己酸(PFHA)原料制备的含氟整理剂中基本不含PFOA (低于检出限) [22] 。

4.3. PFOA去除和环境修复技术研究

由于PFOA的高稳定,传统的污水处理技术对废水中的PFOA的去除效果较差 [27] 。常规的生物处理工艺并不能将水中PFCs降解去除,其去除的作用主要依靠活性污泥的吸附作用,因此在实际污水处理中,活性污泥法等生物处理技术对废水中PFOA的去除效果并不明显,且污泥处置过程PFOA会对环境造成二次污染。

现阶段PFCs (以PFOA和PFOS为主)的去除技术研究主要集中于吸附、离子交换、膜分离等物理方法以及电化学氧化、光催化氧化、臭氧氧化、超声波辐照降解等化学方法。张春晖等 [32] 总结了不同工业废水中最优的PFCs去除技术组合工艺,并给出了不同条件下PFOA的去除率。

虽然近年来各种PFOA污染处理技术的研究取得了一定的成果,但是大多仍处于实验研究阶段,原位环境治理和修复技术的实际应用及多技术的联用将是未来的研究重点。PFCs去除技术的研究对今后实施含PFOA工业废水处理,以及PFOA污染重点区域的水体、土壤和底泥等的环境修复具有重要的意义。

5. 结论

PFOA作为持久性有机污染物一直备受关注,工业排放源是环境中PFOA污染物的最主要来源,因此限制PFOA类物质的生产与使用是控制PFOA环境污染的最有效措施之一,而污水处理厂排放的尾水是PFOA进入环境中最主要的途径。在PFOA污染防控方面,首先应逐步建立和完善PFOA环境基准体系,同时鼓励在含氟聚合物合成和织物整理剂领域PFOA替代品的开发和应用,探索高效的PFOA污染治理和环境修复技术,以有效控制环境中的PFOA污染物对生态环境和人群健康的影响。

NOTES

*通讯作者。