1. 引言

婴儿死亡率(Infant mortality rate, IMR)是国际上公认的基础健康指标,也是衡量经济社会发展和人类发展的重要综合性指标之一。众多的研究表明经济社会发展因素对婴儿死亡率呈负面影响 [1] [2] [3] ,从降低IMR效应方面,负相关是经济社会发展所追求的目标,而不相关或正相关则与降低IMR的目标不相适应。有研究提出人均GDP与儿童死亡率相关转折点的问题 [1] [3] ,推测现阶段人均GDP与婴儿死亡率的负相关是由过去某个时期的非负关系转折而来 [4] [5] ,未来还会向非负关系转折而去。这种关系的变化转折不仅是区分相关关系,还要考虑因果关系 [6] 。上世纪七十年代的中国出现了从不相关向负相关的转折 [4] ,但没有进行因果关系分析。中国IMR影响因素的岭回归分析 [6] 表明,中国人均GDP与IMR确实存在从无影响向有影响的关系转变。认识现阶段人均GDP与IMR关系所处的历史方位,寻找关系变化的转折时期,对于适时调整防控策略、规避无效投入、减少资源浪费有一定的现实意义。日本IMR水平一直处于全球领先地位,早在1983年联合国儿童基金会 [7] 就指出日本降低IMR的方法是每个国家的典范,上世纪八九十年代日本就消除了地区差异 [8] ,战后IMR下降与各县医疗资源差异密切相关,与公共卫生战略指标无关 [9] 。在日本IMR下降历程中是否存在与人均GDP关系的变化转折?在不同发展阶段婴儿死亡率的关键性影响因素如何?值得关注,其经验也值得其他国家或地区学习借鉴。我们检索世界银行数据库,通过阶段性相关分析寻找人均GDP与IMR关系的变化转折,通过阶段性及阶段合并后岭回归分析进行验证,比较标准化回归系数绝对值大小判断对IMR的影响程度,为不同国家或地区调整防控策略提供参考。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

以日本婴儿死亡率(‰)、相关经济社会因素指标为研究对象,相关经济社会因素包括人均GDP (current LCU)、人均当前卫生支出(currentUS $)、人均居民最终消费支出(2010年不变价美元)、农业增加值(占GDP百分比)、总生育率(女性人均生育数)、人口增长(年度百分比)、城镇人口增长率(年增长率)、人口密度(每公里土地面积人数)、超百万城市群的人口(占总人口的百分比)、二氧化碳排放量(人均公吨数)、能源使用量(人均千克石油当量)、耗电量(人均千瓦时)、谷类产量(每公顷千克数)、医院床位数(每千人)、护士和助产士数(每千人)、感染HIV的成年女性(占15岁以上HIV感染者的百分比)等16个指标。

从世界银行数据库(https://data.worldbank.org.cn/)下载各指标数据,下载时间为2022年1月18日,数据更新时间为2021年12月16日。根据下载数据信息的实际情况,再结合阶段性分组,确定不同阶段纳入研究数据的起始时间,人均居民最终消费支出为1976~2018年、能源使用量和耗电量为1961~2011年、护士和助产士数为1990~2018年,其他指标均为1961~2018年。

2.2. 研究方法

2.2.1. 数据标准化

因IMR、经济社会因素指标的量纲及数量级不同,对各指标数据进行Z-score标准化,正态分布检验差异无统计学意义,或比较峰值与偏度再结合直方图虽不绝对正态但可接受为正态分布,方可纳入模型分析。

2.2.2. 阶段分组方法

以人均GDP与婴儿死亡率相关性的最小样本数作为阶段性分组的依据。世界银行公开数据库提供了1960~2019年日本人均GDP及IMR的各年度数据,先进行相关分析,相关系数r = −0.902,作为总体相关系数,根据相关分析样本量估算公式 [10] :

,在

的水平上得到相关系数有统计学意义的最少样本数

,经计算n = 7.78,因此,IMR与人均GDP Pearson相关分析的最少样本数为8个。结合各指标下载数据的实际情况,从2018年向前追溯,最终分组确定为2011~2018、2004~2011、1997~2004、1990~1997、1983~1990、1976~1983、1969~1976、1961~1969等8个阶段。

2.2.3. 人均GDP与婴儿死亡率关系变化转折的确定方法

以阶段性IMR与人均GDP为基础进行双变量Pearson相关分析,根据相关分析结果寻找关系变化转折。人均GDP与IMR呈负相关且差异有统计学意义,定义为负相关,其他情形包括不相关和正相关,定义为非负关系。寻找首次发生人均GDP与IMR关系变化的转折时期,且在关系变化转折后保持一定的稳定性,当在多个阶段呈负相关,其间一个阶段出现非负关系,暂不认定为关系转折,纳入验证模型验证。

2.2.4. 验证方法

首先,通过阶段性岭回归分析进行初次验证。以阶段性IMR为因变量,以该阶段经济社会因素指标为自变量,进行岭回归分析。定义:

,为β的标准化岭回归估计,

是自变量样本相关阵,k称为岭参数,

作为β的估计比最小二乘法估计

稳定,通过选择合适的k值可使岭回归分析比最小二乘法估计的回归系数有较小的均方误差。其次,通过阶段合并后分析进行二次验证,将负相关或非负关系期内的所有阶段分别合并进行岭回归分析。

根据相关系数和人均GDP的标准化回归系数的符号、相关分析和回归系数的显著性检验结果判断是否通过验证。当岭回归方程显著性检验有统计学意义,且拟合优度较好时,观察人均GDP的标准化回归系数符号与该阶段相关分析相关系数的符号是否一致,回归系数与相关分析的显著性检验结果是否一致,当二者均一致时表示通过验证,说明存在相关分析确定的关系转变。若二者关系不一致,表示未通过验证,相关分析确定的关系转变不成立,最终通过回归分析结果判断人均GDP是否是IMR的影响因素,观察是否有从无积极影响向有积极影响或从有积极影响向无积极影响的关系变化,从而确定二者关系变化的转折。

2.2.5. IMR影响因素的确定方法

通过观察岭回归分析结果判断IMR的影响因素,当回归方程有显著性意义、拟合优度较好时,回归系数假设检验无统计学意义的自变量不是IMR的影响因素,有统计学意义的自变量为IMR的影响因素。当标准化回归系数为负号时表示该自变量对IMR下降发挥积极作用,为正号时表示该自变量对IMR下降发挥消极作用。无积极影响包括无影响和消极影响两种情形。通过比较标准化回归系数绝对值的大小判断自变量对IMR的影响程度。

2.2.6. 统计学方法

数据Z-scores标准化、正态分布检验、相关分析、岭回归分析等统计数据处理在SPSS PRO 1.0.5软件上进行。P < 0.05差异有统计学意义。缺失严重、无规律可循的自变量不纳入阶段分析,自变量护士和助产士数呈现规律性缺失,采取自动填充上年度数据的方式解决。相关分析若无统计学意义则判断为无相关关系,若有统计学意义再按|r|大小判断相关性程度,|r| ≥ 0.95存在显著性相关;0.95 > |r| ≥ 0.8高度相关;0.8 > |r| ≥ 0.5中度相关;0.5 > |r| ≥ 0.3低度相关;|r| < 0.3关系极弱,认为不相关。r为负值则呈负相关,r为正值则呈正相关。通过方差扩大因子法确定岭回归k值,数据处理时自动选择k值。以IMR为因变量、人均GDP为自变量,逐个添加其他自变量,并逐个分析剔除,逐步筛选有意义的岭回归模型。剔除标准设定:回归系数显著性检验无统计学意义的自变量(人均GDP除外),有多个者率先剔除P值大者。

3. 结果

3.1. 阶段性人均GDP与IMR的相关分析

1961~1969年、1969~1976年、1976~1983年、1983~1990年、1990~1997年等5个阶段IMR与人均GDP均呈不同程度的负相关关系。1997~2004年、2004~2011年等2个阶段均呈不同程度的正相关关系,2011~2018年呈高度负相关关系。1961~1997年人均GDP与IMR呈显著负相关关系(r = −0.955, P = 0.000),1997~2018年人均GDP与IMR呈中度正相关关系(r = 0.716, P = 0.003)。见表1。

Table 1. Phase wise correlation analysis between Japan’s IMR and per capita GDP

表1. 日本IMR与人均GDP的阶段性相关分析

3.2. 阶段性岭回归分析的初次验证

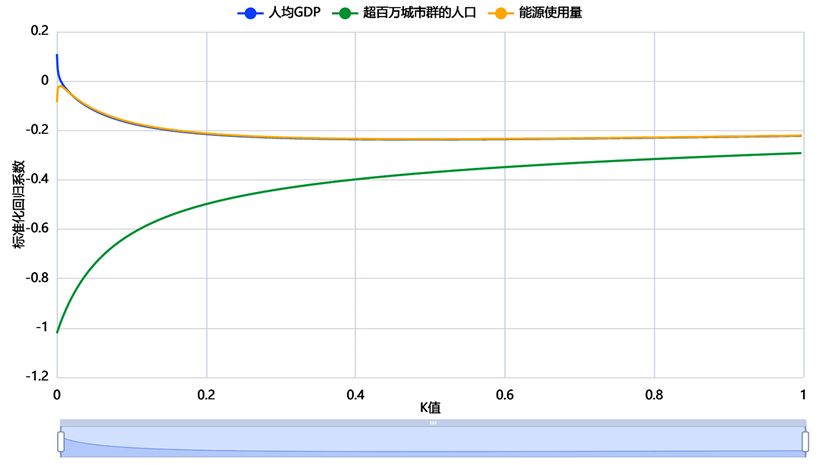

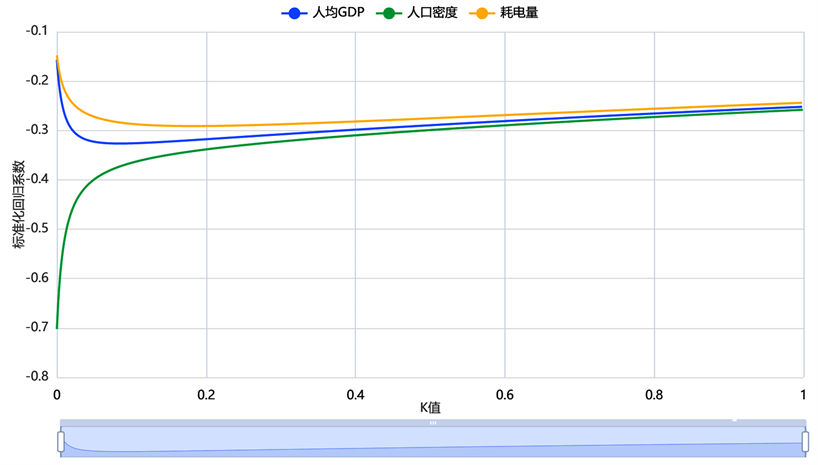

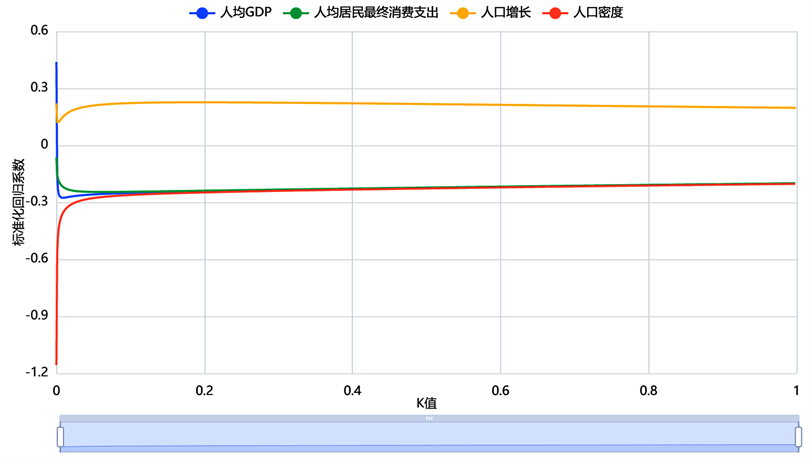

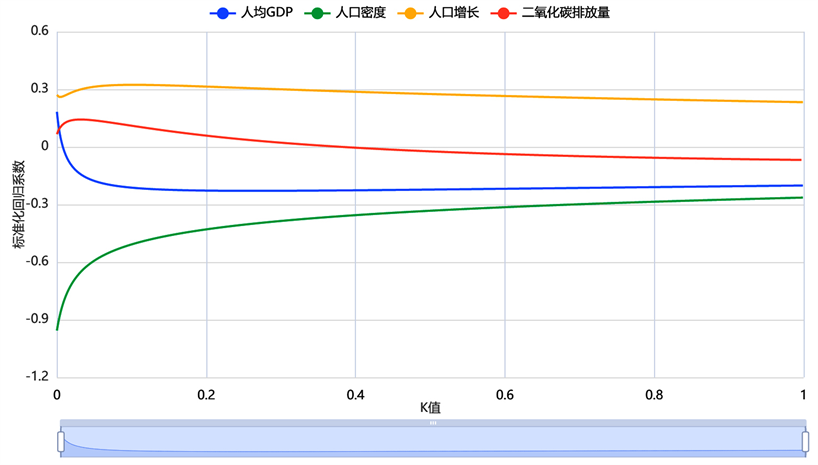

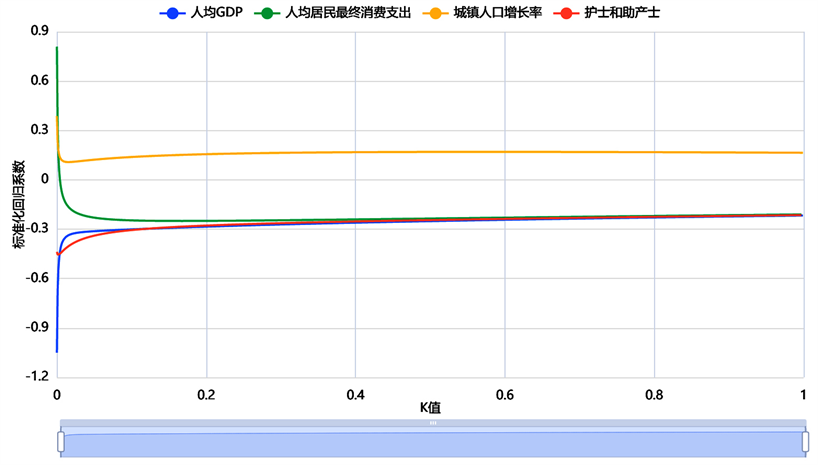

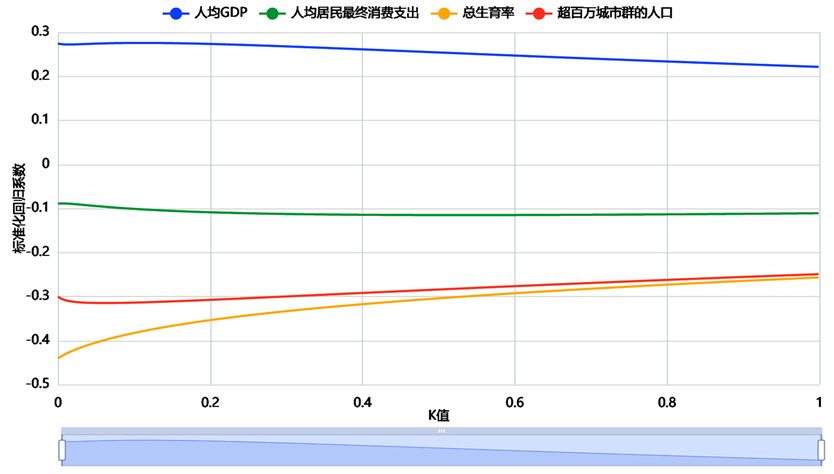

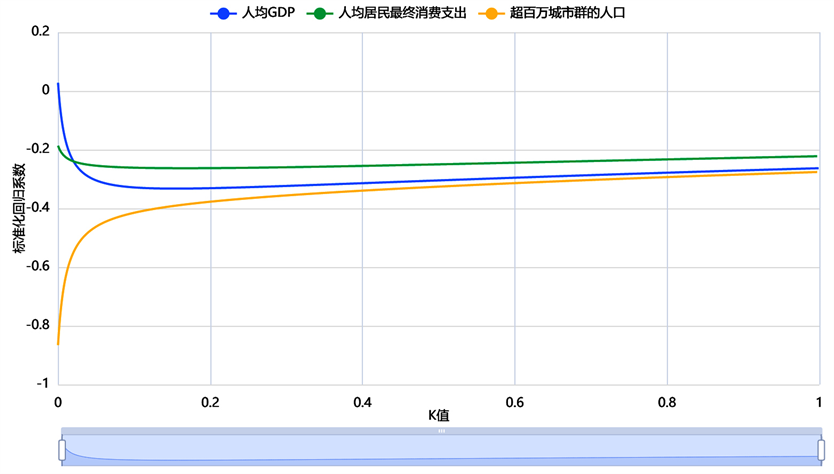

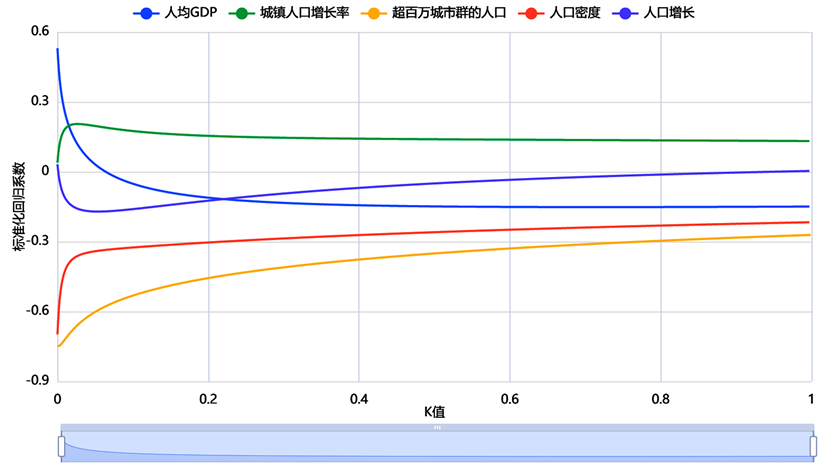

各阶段岭回归方程F检验差异均有统计学意义(P < 0.05),人均GDP回归系数t检验差异均有统计学意义(P < 0.05)。1961~1969年、1969~1976年、1976~1983年、1983~1990年、1990~1997年、2011~2018年等阶段人均GDP的标准化回归系数均为负值,1997~2004年、2004~2011年等阶段人均GDP的标准化回归系数均为正值。见表2。各阶段回归分析的岭迹图见图1~8。

Table 2. Ridge regression analysis of factors influencing phased IMR in Japan

表2. 日本阶段性IMR影响因素的岭回归分析

注:n表示该阶段参与筛选回归模型时自变量的个数。

Figure 1. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1961 to 1969

图1. 1961~1969年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 2. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1969 to 1976

图2. 1969~1976年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 3. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1976 to 1983

图3. 1976~1983年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 4. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1983 to 1990

图4. 1983~1990年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 5. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1990 to 1997

图5. 1990~1997年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 6. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1997 to 2004

图6. 1997~2004年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 7. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 2004 to 2011

图7. 2004~2011年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 8. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 2011 to 2018

图8. 2011~2018年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

3.3. 阶段合并后的二次验证

合并前5个阶段为1961~1997年,合并后3个阶段为1997~2018年。两个阶段的岭回归方程F检验差异均有统计学意义(P < 0.05),人均GDP回归系数t检验差异均有统计学意义(P < 0.05)。1961~1997年人均GDP标准化回归系数为负值,1997~2018年为正值。见表3。两个阶段回归分析的岭迹图见图9、图10。

3.4. 不同阶段IMR的发展水平及影响因素

1961年日本IMR为27.9‰,2018年为1.8‰,日本IMR呈逐年下降现象,1961~2018年平均下降量为−0.46‰,平均下降速度为4.69%,不同阶段IMR平均发展水平见表4。

1961~1997年IMR的首位影响因素是超百万城市群的人口,其次是人口密度,人均GDP位居最末位。1997~2018年IMR的首位影响因素是人均居民最终消费支出,其次是护士和助产士数,人均GDP位居最末位。各个阶段的IMR影响因素见表2、表3,各个阶段影响因素顺位见表4。

Table 3. Ridge regression analysis of the influencing factors of IMR in Japan from 1961 to 1997 and from 1997 to 2018

表3. 日本1961~1997年、1997~2018年IMR影响因素的岭回归分析

注:n表示该阶段参与筛选回归模型的自变量的个数。

Figure 9. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1961 to 1997

图9. 1961~1997年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Figure 10. Ridge plot of regression analysis on the influencing factors of infant mortality rate in Japan from 1997 to 2018

图10. 1997~2018年日本婴儿死亡率影响因素岭回归分析的岭迹图

Table 4. Average development level, influencing factors, and ranking of phased IMR in Japan

表4. 日本阶段性IMR平均发展水平、影响因素及顺位

4. 讨论

4.1. 人均GDP与IMR关系转变的设想

让·德雷兹 [11] 、阿码蒂亚·森 [12] 研究发现通过高速经济增长可迅速降低IMR,称为增长引发型(growth-mediated)。理想的经济增长自然轨迹可看成是从低水平向高水平发展的过程,低或中等水平有高速增长的可能,但当经济增长到一定程度增长速度会自然放缓,甚至会出现增长停滞或下降;同样,理想的IMR下降历程也可看成是从高死亡率向低死亡率发展的过程,高或中等死亡率有快速下降的可能,当IMR下降到一定程度,处于低水平持续状态时 [13] ,下降速度缓慢,甚至会出现下降停滞或反跳抬升。人均GDP与IMR关系可表现负相关或非负关系(正相关或不相关)两情形,表示二者之的密切程度,但无确切因果关系。基于此建立研究假设,人均GDP与IMR关系理想的发展趋势可看为从非负关系向负相关转折而来(第一转变),再由负相关向非负关系转折而去(第二转变)。中国的人均GDP与IMR关系变化出现过第一转折现象 [4] [6] 。负相关期间与非负关系期间IMR影响因素存在一定差别,面临关系转变应适时调整防控策略。

4.2. 在上世纪九十年代中后期日本人均GDP与IMR发生从负相关(有积极影响) 向非负相关(无积极影响)的关系转变

结果表明,前5个阶段人均GDP与婴儿死亡率呈不同程度的负相关关系,合并前5个阶段为1961~1997年,二者呈显著负相关关系。后3个阶段出现了二者相关性从正相关向负相关的波动变化,这与人均GDP的波动有关,历史以来日本婴儿死亡率持续下降,人均GDP在逐年增长至1997年的谷顶后,转而逐年下降,至2011年跌入低谷后又逐年增长。观察中国香港IMR,在2006年开始进入2‰以下,至2018年的13年间IMR波动于1.7‰上下 [14] [15] 。日本IMR于2017年进入2‰以下,未来下降空间很小,IMR将处于低水平持续状态 [11] ,甚或会出现年度的波动反跳,预测未来日本人均GDP与IMR关系将不会随人均GDP波动而大幅变化,故而将后3个阶段合并为1997~2018年,呈中度正相关关系。

仅从人均GDP与IMR之间相关性密切程度,无法揭示人均GDP对IMR的影响大小。在纳入更多自变量建立多元线性回归模型时,相关自变量间存在着多重共线性,筛选模型时会剔除对IMR有影响的自变量。所以选择岭回归分析,规避多重共线性问题。结果显示,各阶段或阶段合并后的岭回归方程F检验差异均有统计学意义,说明回归模型有意义,R2均接近1,说明拟合优度好,k值均较小,提示各变量的标准化回归系数趋于稳定,偏差较小。经观察,相同阶段及阶段合并后的人均GDP回归系数t检验与相关分析假设检验结果一致,均有统计学意义,且标准化回归系数符号与相关系数符号均一致。经验证,日本人均GDP与婴儿死亡率关系从1961~1997年5个阶段的负相关向1997~2018年3个阶段的非负相关的转变(第二转变)。1961~1997年间的负相关是否是由过去某个时期的非负关系转折而来(第一转变),目前尚缺乏实证资料的验证,因1997~2018年间3个阶段的关系波动,二者关系转变的论断仍需要经过时间的检验。从两个阶段IMR的平均发展水平看,1997~2018年IMR年平均下降量小于、平均下降速度慢于1961~1997年,可能与二者关系转变有关,其原因需深入探究。

有文献报道 [16] ,日本1970~2000年、2000~2018年的阶段性婴儿死亡率影响因素分析,人均GDP是1970~2000年的影响因素却不是2000~2018年的影响因素,1970~2000年的分析结果与本文前5个阶段合并后的结果相一致,但2000~2018年与本文后3个阶段合并后的分析结果不一致,可能与分组的时间起始不一致有关。本文作出的人均GDP与IMR关系从负相关向非负相关的转变,更为恰切的表述应为从有积极影响向无积极影响的转变。从本文结果结合前期文献,可推测日本发生第二转变的时间大致在上世纪九十年代中后期(1997年至2000年间),1997年婴儿死亡率为3.8‰,已经处于相当低的水平,以高IMR为起始有较大的下降空间,使人均GDP与IMR负相关(积极影响)成为必然的可能,除非期间IMR因防控失策出现持久的下降停滞甚至反弹,在此期间,人均GDP是婴儿死亡率的影响因素,且发挥积极影响作用,应当发挥经济发展与政策扶持的协同作用 [4] [5] [6] ,加强妇幼健康领域的经济投入力度,甚或加大投入速度(适当快于人均GDP的增长速度),可以加快IMR的下降速度,从而缩短负相关期(积极影响期),若在积极影响期忽视人均GDP的作用,则会错失促进IMR快速下降的机遇。发生第二转变后,从低IMR水平向更低的IMR发展,下降空间十分有限,使人均GDP与IMR非负相关(无积极影响)成为二者关系变化的最终发展趋势,在此期间,人均GDP不是IMR的影响因素,或发挥消极作用,仍然扩大妇幼健康的经济投入力度,将难以发挥有效降低IMR的效果,还会造成不必要的资源浪费。进入非负相关期(无积极影响期) IMR将长期处于低水平持续状态,导致婴儿死亡的疾病更多是先天性、遗传性、代谢性疾病,是当前医学科学尚无法根治的疾病,经济投入在保障妇幼健康服务有序运行的基础上,有必要在针对性科技攻关方向上加大投入,基于优胜劣汰的遗传学基本法则,医疗救治方面要从伦理学角度作出理性的选择 [6] ,科技投入的重点需要定位在此类疾病的早期筛查、早期诊断、早期干预的研究上。判断二者关系所处的位置、及早发现关系变化的转折点对适时调整防控策略有一定的现实意义。目前仅发现中国大陆地区出现了第一转变 [6] 、以及本文所述的日本发生了第二转变,人均GDP与IMR关系变化的假设仍需更多的国别研究加以论证。

4.3. 不同发展阶段日本IMR影响因素不同,人均GDP不是首要因素

从IMR影响因素顺位看,1961~1997年负相关期(积极影响期) IMR的首要影响因素为超百万城市群的人口,第二影响因素为人口密度,人均GDP位居最末位。1997~2018年非负相关期(非积极影响期) IMR的首要影响因素为人均居民消费支出,其次为护士和助产士数,人均GDP亦位居最末位。在1961~2018年的8个阶段的第一影响因素中,人口密度各3例次,超百万城市群的人口2例次,护士和助产士数、总生育率、人均GDP各1例次,人均GDP亦位居最末位,仅占1/8,在日本IMR下降历程中,人均GDP不是首要影响因素。有文献报道 [17] ,2000~2016年高收入国家IMR前二位影响因素是人均卫生支出、人均GDP,与本文相近阶段1997~2018年的情况并不一致,不同高收入国家可能各有其特殊性,有必要进行国别研究。

从影响因素的发生频次看,8个阶段回归系数t检验差异有统计学意义的10个自变量,累积频数为27例次,其中,经济相关因素包括人均GDP、人均居民最终消费支出等2个指标,12例次,占44.44% (12/27);人口相关因素包括超百万城市群的人口、人口密度、人口增长率、城镇人口增长率、总生育率等5个指标,11例次,占40.74% (11/27);卫生相关因素仅护士和助产士数1个指标,2例次,占7.41% (2/27);能源与环境相关因素包括耗电量、能源使用量等2个指标,2例次,占7.41% (2/27)。人均GDP的构成比最高为29.63% (8/27),其次为人均居民最终消费支出均各为14.81% (4/27)。人均GDP等经济因素又是值得重视的影响因素。

在8个阶段中,从不同阶段影响因素的顺位看人均GDP不是婴儿死亡率的首要影响因素,但从频数构成比看人均GDP却位居首位,有必要进一步评估人均GDP对婴儿死亡率的作用。若将某阶段的婴儿死亡率某一影响因素的标准化回归系数绝对值称为该阶段该影响因素对IMR的影响力(简称回归系数影响力),8个阶段的总影响力为10个自变量27例次标准化回归系数绝对值之和,8个阶段某一影响因素的影响力为该影响因素所有频次的标准回归系数绝对值之和,按分类的(如人口因素)影响力为该分类的(人口因素包括5个自变量)所有影响因素的标准化回归系数绝对值之和。经测算总影响力为8.164,人口因素的影响力为4.008,占总影响力的49.09%,经济因素影响力为3.147,占38.55%,卫生因素影响力为0.534,占6.54%,能源与环境因素影响力为0.475,占5.82%。人口因素居首位,经济因素也发挥重要作用。按影响力排序前五位影响因素分别为人均GDP (2.064, 25.28%)、超百万城市群的人口(1.442, 17.66%)、人口密度(1.360, 16.66%)、人均最终消费支出(1.083, 13.27%)、总生育率(0.558, 6.83%)。人均GDP的影响力位居首位,这与文献报道的比较一致 [17] 。在日本IMR下降历程中,人均GDP不是首要影响因素,可能发挥着潜在的协同作用,其作用机制有待深入探索。

4.4. 日本防控婴儿死亡率的启示

基于20个低收入国家的婴儿死亡率的岭回归分析表明 [18] ,低收入国家婴儿死亡率总体上呈下降趋势,但发展态势不容乐观,人均GDP总体上呈增长趋势,但由于基础薄弱、增速缓慢,可能难以对婴儿死亡率发挥显著的决定性影响。人口相关因素在低收入国家婴儿死亡率影响因素中占主导地位,农业、环境与能源、经济、教育、卫生相关因素处于次要位置。日本降低婴儿死亡率的成功经验,有值得低收入国家学习借鉴的地方。

4.4.1. 不能放大也不能忽视人均GDP的作用

加快经济社会发展,加大妇幼专项投入,一直以来都是社会各界的广泛认知和共识。有文献指出 [9] ,在日本经济快速增长和推行全民健康保险制度之前IMR就急剧下降,还有报道称 [19] [20] ,日本医疗保健费用很低,人均医疗支出仅是美国的一半,日本IMR却领先全球。结果显示,在负相关期间首要影响因素为超百万城市群的人口、其次是人口密度,在非负关系期首要影响因素是人均居民消费支出、其次是护士和助产士数,两个阶段中人均GDP均位居最末位次,因而不能过度放大人均GDP的作用。有研究显示日本鹿儿岛县 [21] 1968~1985年IMR与人口增长呈负增长相关,与老龄化指数和总生育率正相关,鲜少有研究日本人口因素与IMR的文献资料。日本是全球重要的经济大国,工业发达,商贸活动频繁,人均收入高,吸引人口迁入,人口密度增加,人口超过100万城市群人口增多,社会资源不断集聚,公共服务愈发健全,卫生资源配置更为优化,社会家庭较人口稀疏地区能够得到更为便捷、高效的医疗保健服务。人均居民最终消费支出受人均收入、城镇人口比重、消费价格指数等影响,与经济社会发展也密切相关。文献报道,日本降低IMR的实质性进展与人民生活水平有关 [22] ,1955~2000年日本IMR等儿童健康状况与社会指标之间的关系随着经济发展而发生变化 [23] 。在8个阶段中,尽管人均GDP不是首要影响因素,但频数构成比最高、回归系数影响力最高,因此,人均GDP又是不可忽略的影响因素。

4.4.2. 持续高效落实公共卫生服务项目

阿码蒂亚·森 [11] 还提出不依赖高速经济增长,通过精心策划的社会扶助项目起作用可快速降低IMR。日本各级政府重视妇幼健康,颁布实施保障妇女的法律 [24] ,逐步建立完备的医疗保健服务体系和健全的医疗保险制度 [25] ,社区支持、公共卫生教育和优质医疗服务的有效系统涵盖了从受孕到学龄的各个阶段 [26] 。日本持续推广使用《母婴健康》手册,1960~1990年间分发《母婴健康》数量与围产儿死亡率存在相关性 [27] ,有助于早期识别高危妊娠,减少医疗资源的不当使用,通过护理提供者在客户和当局之间建立反馈系统 [27] 。日本现在使用云计算进行操作 [28] ,成为健康教育和医疗保健沟通的电子记录工具。冲绳县IMR下降得益于婴儿公共卫生和初级保健模式的成功 [29] 。日本也是“扶持导致”的典型案例,其经验值得借鉴。建立政府主导的妇幼健康投入与政策扶持协同作用机制,是促进IMR下降的重要方法。

4.4.3. 重视护士和助产等专业人才配备,并发挥其作用

结果显示在非负关系期间护士和助产数是位居第二位影响因素。有研究发现日本战后IMR与各县医疗资源的差异(人均医生、护士和住院分娩的比例)密切相关 [9] ,1999~2007年更多的护士和人均公共卫生护士与IMR大幅下降相关 [29] 。有报道在1947~1987年间日本婴儿死亡病因中,先天性异常死亡人数每年只有很小的差异,改善先天畸形死亡率似乎很困难,原因是改善医疗和护理的效果已经接近极限 [30] 。加快专业人才培养是重要经验,但当IMR处于低水平持续状态时,降低IMR已非人力所及,需要依靠科学技术的进步,还要从伦理学角度思考必要性。

4.4.4. 基层网底功能非常重要

日本岩手县的泽内村 [31] 曾经以贫穷、疾病和大雪而闻名。1962年IMR降为0,主要归功于村长和村医的努力。着力提高妇女社会地位,开展计划生育、育儿、营养教育。重视公共卫生管理,成立政府卫生机构,重组卫生保健系统,配备公共卫生护士,启动婴儿定期健康检查。购买推土机清理冬季村里道路,使人们能够进入医院。东京荒川区的Okuba公共卫生咨询诊所在1983年实现了婴儿零死亡率,重要经验是公共卫生护士探访孕妇之家,以及母亲参与团体咨询和讨论 [32] 。尽管本文未能纳入反映基层网底功能的变量指标,但从最基层的村、社区入手,落实各项保障措施,更有利于整合社会力量,取得全方位的防控效果。

4.4.5. 环境因素的正面与负面影响

日本于1992年实施《汽车氮氧化物法》,有研究 [33] 利用1987年至1997年间从1500多个监测站采集的面板数据,发现法规实施后受监管地区的NOx和SO2水平分别降低了87%和52%。使用市级人口动态统计面板数据集,经双重差分模型分析,该法规的颁布解释了1991年至1993年期间胎儿死亡率的大部分改善,为大规模汽车监管政策对胎儿健康的积极影响提供了证据。2011年3月福岛第一核电站核灾难发生后,日本婴儿死亡率的月度数据在2011年5月和2011年12月出现了明显的峰值 [34] 。20世纪30年代日本在秋田县的Yoneshiro河周围,由于河流受到采矿污染,重金属在母亲体内积聚,是造成高IMR的原因 [35] 。本研究纳入模型分析的二氧化碳排放量最终未被确定为IMR的影响因素,也没有纳入更多的反映环境污染的变量指标进行分析,但日本的正面经验与负面教训值得重视,宜居环境是人类生存的基本需求,保护生态环境是经济社会可持续发展的必然要求。

4.5. 局限性

IMR影响因素纷繁复杂,本研究仅检索16个指标,尚未涵盖全面。本研究基于相关分析和岭回归分析寻找人均GDP与IMR关系的变化转折,Pearson相关分析是以服从二元正态分布的两个变量为基础的,事实上,经数据标准化后仍有少数指标并不符合严格意义上的正态分布,通过观察每个指标的样本峰度绝对值均小于10并且偏度绝对值亦小于3,结合正态分布直方图、PP图或者QQ图可以描述为基本符合正态分布。本研究从经济发展视角进行,但从结果看人口、消费水平、卫生资源配置等因素也值得深入探索分析。阶段性分组起始时间、组内样本数的变化可能会导致该阶段IMR影响因素的变化,事实上,IMR及其影响因素随时间推移是动态变化的,本文的研究结果仅供参考。关于人均GDP与婴儿死亡率关系变化的转折是基于相关分析结合回归分析的方法确定的,事实上,相关分析有统计学意义时,回归分析可以出现回归系数t检验差异无统计学意义的情形,本文的验证结果相一致可能是巧合,虽对结果的判断没有影响,但从方法学上仍有瑕疵,二者关系转变应根据回归分析结果最终判断,相关分析是分组的依据,分组相关分析结果对二者关系转变有提示作用,不应作为最终判断的直接依据。

5. 结论

总之,日本在上世纪九十年代中后期出现了人均GDP与IMR关系从负相关(有积极影响)向非负相关(非积极影响)的关系转变。负相关(有积极影响)期间IMR的首要影响因素是超百万城市群的人口、其次为人口密度,非负相关(无积极影响)期间首要因素是人均居民消费支出、其次是护士和助产士数,在两阶段内人均GDP均位居最末位。认识二者关系所处的位置、判断关系变化的转折点对适时调整防控策略有一定的意义。不能过分放大也不能忽视人均GDP的作用。日本降低IMR的做法值得学习借鉴。

基金项目

南通市妇幼健康专科联盟科研项目(TFM202104)。