1. 引言

抑郁症已成为严重影响人们生活的精神疾病之一。据世界卫生组织2017年发布的报告显示,全球抑郁症患者已超过3亿,约占总人口的4.4% (World Health Organization, 2017)。2019年中国流行病学调查报告研究表明,中国抑郁障碍终身患病率高达6.8%,已成为危害国民身心健康最严重的心理疾病之一(Huang et al., 2019)。抑郁症的临床特征主要表现为持续心境低落,伴随认知功能下降,影响社会适应能力,严重者会出现自杀意念甚至自杀行为(Edition, 2013)。青年群体作为社会主要劳动力量,其心理健康水平非常重要。以往研究表明,北京市男性青年群体抑郁检出率为17.96% (郭虹等,2022),而成都市青年男性检出率高达29.6% (周敏等,2015)。因此,对青年男性的抑郁症状进行早期关注和干预十分重要。

近年来,网络分析法在临床心理学和精神病理学等领域得到广泛应用(Robinaugh et al., 2020; 陈琛等,2021;任垒等,2020;马竹静等,2021;隋佳汝等,2021)。网络理论认为精神障碍是由于症状之间的直接交互作用而产生(Borsboom, 2017),是交互症状的动态网络,而非产生症状的潜在实体(McNally et al., 2015)。基于网络理论的网络分析法将精神障碍的症状视为研究变量,由数据驱动来分析和可视化研究变量间的相互作用,不依赖变量间的先验假设(Beard et al., 2016)。在精神障碍症状网络中,节点代表症状,边代表症状与症状之间的相互作用关系,通过评估节点中心性指标来识别核心症状,这对实施精准干预具有直接影响(Contreras et al., 2019)。

本研究以青年男性为研究对象,探索抑郁症状之间的相互作用特征,识别抑郁网络的核心症状,为实施更有效的干预提供一定的参考依据,对提升青年男性心理健康水平具有重要意义。

2. 对象和方法

2.1. 对象

采用整群抽样的方法,调查某单位青年男性抑郁状况。共发放问卷936份,剔除人口学信息及问卷项目填写不完整等无效问卷,共得到778份有效问卷,有效率83.1%。研究对象年龄18~37岁,平均25.06 ± 4.29岁;未婚583人,已婚192人,离异3人;初中及以下18人,高中(中专) 268人,大专(职大) 254人,本科及以上238人。本研究经西京医院临床实验伦理委员会批准实施(编号KY20182047-F-1),且研究对象签署了知情同意。

2.2. 方法

2.2.1. 健康问卷抑郁症状群量表

健康问卷抑郁症状群量表(Patients’ Health Questionnaire Depression Scale-9 item, PHQ-9)根据美国精神疾病诊断与统计手册第四版修订版(DSM-IV-TR)中抑郁障碍的9项症状制定,通过测量被试近2周抑郁症状发生的频率,来筛查和评估被试抑郁状态,因简短、易操作而被广泛应用于科学研究及临床中(Kroenke et al., 2001)。该量表共9个项目,采用0 (完全没有)~3 (几乎每天) 4级评分,总分范围0~27分,分数越高表示抑郁程度越严重。1~4分为正常,5~9分为轻度抑郁,10~14分为中度抑郁,15~19分为中重度抑郁,20~27分为重度抑郁(闵宝权等,2013)。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.87。

2.2.2. 网络分析法

使用软件R完成抑郁症状的网络分析和可视化。采用高斯图像模型(GGM)拟合数据。GGM是一种无向网络模型,节点代表症状,连边代表2个节点之间的偏向关系(Epskamp, Waldorp, Mottus et al., 2018)。在抑郁症状网络中,9个节点分别代表PHQ-9的9个项目,连边代表两个症状之间的偏向关系数。根据Epskamp、Fried等人推荐(Epskamp & Fried, 2018),采用非参数斯皮尔曼相关矩阵计算GGM。进一步,采用图形化套索算法结合扩展贝叶斯信息准则调整GGM以得到更稳定且更容易解释的稀疏正则化偏向关网络,并采用FR算法布局显示(Fruchterman & Reingold, 1991)。以上过程均通过R包qgraph实现(Epskamp et al., 2012)。参考以往研究(Ren et al., 2021; Yuan et al., 2022),选择节点预期影响作为描述网络中心性特征的指标。节点预期影响是指连接到这个节点的所有边权值之和,本研究中节点预期影响通过计算连接到该节点的所有正则化偏相关系数之和得到。节点的预期影响数值越大,表示该节点在网络中相对更重要。节点预期影响通过R包qgraph计算获得(Epskamp et al., 2012)。网络的准确性和稳定性评估由R包bootnet实现(Epskamp, Borsboom, & Fried., 2018)。网络边权值准确性评估通过非参数自助法(nboots = 1000)得到95%置信区间实现;节点预期影响的稳定性评估通过样本下降自助法(nboots = 1000, cor = 0.7)计算相关稳定性系数实现。网络相关稳定性系数最好高于0.50,且不应低于0.25 (Epskamp, Borsboom, & Fried, 2018)。最后对边权值之间或节点预期影响之间是否存在显著性差异进行检验(显著性水平设置为0.05)。

3. 结果

3.1. 描述性统计结果

青年男性PHQ-9量表总平均分为3.98 ± 3.8,其中465人(59.77%)正常,262人(33.68%)轻度抑郁;36人(4.63%)中度抑郁;11人(1.41%)中重度抑郁;4人(0.51%)重度抑郁。各项目得分的平均值、标准差和预期影响见表1。

3.2. 网络分析结果

3.2.1. 抑郁症状网络

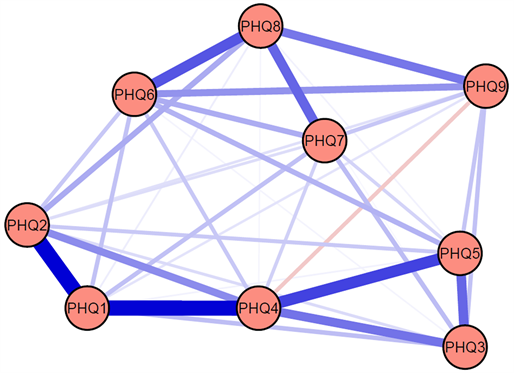

图1描述了青年男性抑郁症状网络,网络中的9个节点分别代表PHQ-9量表中的9个抑郁症状,节点间的连线代表两个症状之间的偏向关关系。网络显示,症状间除了“疲倦”(PHQ4)与“自杀意念”(PHQ9)之间为负相关,其他症状之间均为正相关;症状“兴趣缺失”(PHQ1)和“心境抑郁”(PHQ2)、“兴趣缺失”(PHQ1)和“疲倦”(PHQ4)之间存在最强关联,其次为“疲倦”(PHQ4)和“食欲改变”(PHQ5),其正则化偏向关系数分别为0.35,0.35和0.26。

Table 1. Mean scores, standard deviations, and predictability for each symptom of the PHQ-9

表1. PHQ-9各项目得分的平均值、标准差和预期影响

(注:网络中的节点代表症状,节点编码所代表的症状见表1。网络中的连线代表症状间的相关关系,蓝线代表正相关,红线代表负相关。边越粗,表示两个节点间的关联越大;边越细,表示两个节点间的关联越小。)

(注:网络中的节点代表症状,节点编码所代表的症状见表1。网络中的连线代表症状间的相关关系,蓝线代表正相关,红线代表负相关。边越粗,表示两个节点间的关联越大;边越细,表示两个节点间的关联越小。)

Figure 1. Network structure of depression symptoms in young males

图1. 青年男性抑郁症状网络结构

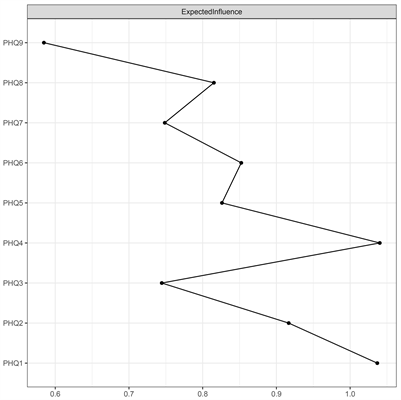

3.2.2. 网络节点的预期影响

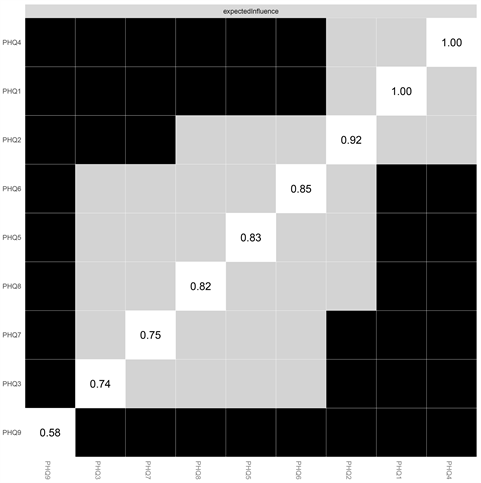

图2显示了抑郁症状网络节点的预期影响。结果显示,“兴趣缺失”(PHQ1)与“疲倦”(PHQ4)的预期影响最大,“心境抑郁”(PHQ2)次之;而“自杀意念”(PHQ9)和“睡眠问题”(PHQ3)的预期影响最小。

Figure 2. Expected influence of each depression symptom in the network

图2. 抑郁症状网络节点预期影响

3.2.3. 网络准确性与稳定性评估

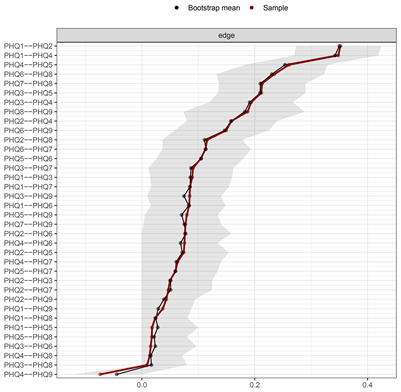

图3显示了采用无参数自助法得到的边权值准确性的评估结果。结果显示,自助法评估的边权值平均值与样本边权值几乎完全重合,且自助法评估边权值的95%置信区间较窄,表明本研究得到的抑郁症状网络的边权值具有较高的准确性。

(注:红线代表样本边权值,黑线代表无参自助法评估的平均边权值,阴影区域表示自助法得到的边权值95%置信区间。)

(注:红线代表样本边权值,黑线代表无参自助法评估的平均边权值,阴影区域表示自助法得到的边权值95%置信区间。)

Figure 3. Accuracy assessment of edge weights

图3. 边权值准确性评估

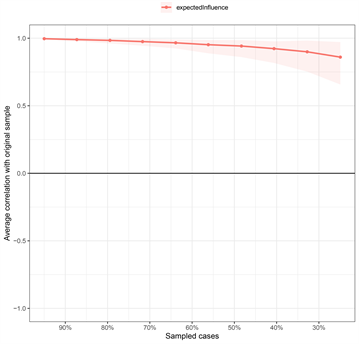

图4显示了通过样本下降自助法得到的节点预期影响稳定性的评估结果。节点预期影响的相关稳定性系数为0.75,表明本研究中的抑郁症状网络的节点预期影响具有足够的稳定性。

(注:红线代表原始样本强度中心性与子样本之间的平均关系。阴影区域表示2.5分位数到97.5分位数的范围。)

(注:红线代表原始样本强度中心性与子样本之间的平均关系。阴影区域表示2.5分位数到97.5分位数的范围。)

Figure 4. Stability assessment of node expected influences

图4. 节点预期影响稳定性评估

3.2.4. 边权值和节点预期影响的差异性检验

边权值的差异性检验用以评估两个边权值之间是否存在显著性差异,评估结果见图5。节点预期影响的差异性检验用以评估两个节点预期影响之间是否存在显著性差异,评估结果见图6。

(注:黑色小方框表示两个对应的边权值差异具有统计学意义(P < 0.05),灰色的小方框表示两个对应的边权值差异无统计学意义(P < 0.05),对角线上的蓝色和红色小方框分别表示对应边权值正相关或负相关。)

(注:黑色小方框表示两个对应的边权值差异具有统计学意义(P < 0.05),灰色的小方框表示两个对应的边权值差异无统计学意义(P < 0.05),对角线上的蓝色和红色小方框分别表示对应边权值正相关或负相关。)

Figure 5. Difference test for edge weights

图5. 边权值差异性检验结果

(注:黑色小方框表示两个对应的边权值差异具有统计学意义(P < 0.05),灰色的小方框表示两个对应的边权值差异无统计学意义(P < 0.05),对角线上的数字代表对应节点的预期影响值。)

(注:黑色小方框表示两个对应的边权值差异具有统计学意义(P < 0.05),灰色的小方框表示两个对应的边权值差异无统计学意义(P < 0.05),对角线上的数字代表对应节点的预期影响值。)

Figure 6. Difference test for node expected influences

图6. 节点预期影响的差异性检验

4. 讨论

网络分析法以新视角分析复杂变量之间的交互作用关系,越来越多地被应用在精神病理学和心理学领域,如在焦虑(任垒等,2020;马竹静等,2021;史康等,2022)、抑郁(隋佳汝等,2021)、PTSD (Yuan et al., 2022)、决策能力(Peng et al., 2020)、病耻感(Wei et al., 2020)、心理韧性(杨伟等,2022)等方面的研究。本研究首次采用网络分析法对青年男性的抑郁症状进行分析,探索哪些症状之间存在密切联系,以及哪些症状对抑郁的发展和维持影响较大,这些可为进一步实施精准干预提供潜在靶点。

在青年男性抑郁网络中,“兴趣缺失”与“心境抑郁”之间、“兴趣缺失”与“疲倦”之间存在最强关联,与以往研究结果一致(Cheung et al., 2021; Hartung et al., 2019)。实际上,“兴趣缺失”和“心境抑郁”均属于一种不稳定情绪的具体表现,因此可能存在密切联系。“兴趣缺失”与“疲倦”之间关联性强,可能是因为两者受到潜在的共同机制或通路影响,如炎性细胞因子(Capuron et al., 2012)。网络中心性分析结果显示,“兴趣缺失”、“疲倦”和“心境抑郁”三个症状的预期影响最大,是网络的核心症状,该结论与以往研究相似(Cheung et al., 2021; Hartung et al., 2019; Ren et al., 2021)。在精神障碍诊断与统计手册第五版(DSM-5)重度抑郁症的诊断标准中,要求至少有一项是“心境抑郁”或“丧失兴趣或愉悦感”,并且“疲劳”也是重要的诊断标准之一。作为网络中心性最强的症状,“兴趣缺失”、“疲倦”和“心境抑郁”与网络中其他症状之间存在最为广泛紧密的联系,他们的激活更有可能激活其他症状而传播到整个抑郁网络。因此,针对这三个症状的干预可能会更为有效地降低抑郁症状的整体水平。

本研究存在一定的局限性。首先,研究中用来构造抑郁网络结构的横断面数据不能确定抑郁症状网络中边的方向,即无法确定症状间的因果关系。其次,本研究评估的是青年男性群体水平的抑郁症状网络结构,群体层面的网络结构可能与个体层面的网络结构有所不同。因此,研究结果可能并不完全适用于所有个体。最后,网络结构受限于网络中的节点(在本研究即PHQ-9的9个项目),可能还存在一些没被纳入到网络中的抑郁症状项目。另外,不同的抑郁症状筛查量表可能会产生不同的网络结构,未来研究可以进一步探究。

5. 结论

本研究使用网络分析方法研究了青年男性抑郁症状之间的复杂特征关系,这为理解抑郁症的可能病理机制和探索潜在干预靶点提供了新的视角。研究发现“兴趣缺失”、“疲倦”和“心境抑郁”是抑郁网络的核心症状,提示以这三个症状为靶点的干预可能会更有效地缓解青年男性群体抑郁症状。

基金项目

军队后勤科研重点项目(BKJ20J002);国家社会科学基金应用研究军事学重点项目(2022-SKJJ-B-057)。

NOTES

*通讯作者。