1. 上下班途中工伤认定的基本理论

1.1. 基本定义厘清

1.1.1. 现行法律和司法解释对“上下班途中”的界定

《工伤保险条例》(以下简称条例)明确将上下班途中遭遇的交通事故损害纳入工伤的范围1,但并未就“上下班途中”的含义做详细解释。《关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见(二)》第六条对“上下班途中”做出了细化规定,将“以上下班为目的”“合理时间”“合理路线”三个要素作为认定标准。即便如此,上述三个要素仍然属于不确定性概念,直接将其投入到司法实践中,存在较大的适用困难和争议。

2014年最高人民法院发布司法解释对空间要素做出了较为详细的列举,并附加了兜底条款。以合理时间为前提,列举了工作地与住所、居住地或宿舍,工作地与配偶、父母、子女居住地,从事属于日常工作生活所需要的活动的往返路径和其他合理路线2。可以看出现行法律和司法解释对“上下班途中”的认定较为宽松。

1.1.2. 事故范围界定

条例对事故范围的规定采取列举式,即受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害(为行文简洁,下文将上述事故均统称为交通事故)。国际上将职工在上下班途中所遭遇的所有事故伤害统称为“通勤事故”。根据我国法律规定,从事故范围角度来看,通勤事故只有在满足了“非本人主要责任”和“交通事故”两个条件,才有可能被认定为工伤。

“非本人主要责任”,即要求根据交通责任事故认定书,职工对事故不负主要责任及其以上的责任。有观点认为将上下班途中的交通事故认定为工伤,会造成双重救济。因为在交通事故中,劳动者可以同时寻求民事救济,所以无需再将其认定为工伤。事实上,上下班途中的交通事故包含了两种法律关系:交通事故是职工与侵权人之间的民事赔偿法律关系。事故发生在上下班途中,则此种风险具有工作相关性,因此并不能因为职工可以通过民事赔偿获得救济就直接免除用人单位的补偿责任。如果以“不应获得双重救济”为理由,就否定条例第14条第6项,那么是否也可以认为因为工伤保险对职工进行了救济,就免除侵权人的赔偿责任呢?因此“不应获得双重救济”的论点只能论证出职工获赔应以填平为原则,而并非直接否定条例第14条第6项或免除交通事故侵权人的责任。责任的承担是由行为、过错、损害结果、因果关系等因素决定的,而不能简单因为受害人已通过其他途径得到赔偿就免除某一方的责任。简而言之,双重救济的解决应从工伤赔偿和民事赔偿的制度协调入手,而不涉及条例第14条第6项的存废问题。

上下班途中是职工工作的必要延伸,目前许多一线城市的职工由于住房成本问题,住处和工作场所之间的通勤时间和成本都大大增加,上下班途中的风险也会大幅度升高。而交通事故是上下班途中的主要事故风险,因此将交通事故纳入上下班途中的事故范围是对劳动者的合理保护。

1.2. 上下班途中工伤认定的价值衡量

上下班途中工伤认定的价值天平上,用人单位一方保护的是企业经济利益和用工成本;劳动者一方维护的是劳动者的人身、财产利益和工作安全感。如果工伤认定的标准过严,则会极大限缩对劳动者合法利益的保护,劳动立法作为社会法的属性也无从体现;倘若标准失之过宽,则会不合理地增大用工成本,出现“高成本低覆盖”的局面。对此,笔者认为一方面应当坚持“倾斜保护原则”;另一方面对该原则的适用应当经过充分的说理论证,以上下班途中工伤认定的要素为标尺,条例规定的各要素所框取的范围内适用该原则,才能准确权重天平之砝码。

1.2.1. 应当坚持倾斜保护原则

在劳动法领域,劳动者是弱势方。这种弱势根植于劳动关系本身的从属性。一是,劳动者在经济上从属于用人单位。用人单位积累了更多的财富和资源,公司本身属于财团法人,是出资人财产的聚集。劳动者的劳动力需要依靠用人单位的资本才能产生剩余价值,达到经济目的。正是这种依赖性让劳动者不得不做出妥协。毕竟,用人单位舍弃的只是经营利益,而劳动者舍弃的却是生存利益。二是,劳动者在劳动条件决定上从属于用人单位。由于科技的发展,劳动者的可替代性升高,经常性失业人群也会长期存在 [1] 。合适的工作岗位少,劳动者多。面对生活压力,多数劳动者对劳动条件少有自由选择的余地。

由于劳动者无论是在经济层面还是在劳动条件方面都从属于用人单位。劳动者和用人单位的利益在自然状态上很难达到平衡。因此,应当坚持“倾斜保护原则”,利用法律的强制力在劳动者和用人单位的天平上增添砝码,以追寻社会状态的公平正义。

1.2.2. 不能简单适用倾斜保护原则

上下班途中工伤认定应当坚持倾斜保护劳动者原则。但法律的砝码也不能无限制地向劳动者一方加。根据上述,可以看到劳动者对于用人单位存在从属性,这也就导致了用人单位和劳动者的根本利益在实质上的一体性。如果过度压低用人单位一方的利益,必然也会损害劳动者的利益。因此上下班途中工伤认定的标准不宜过宽。过于宽松的标准表面上看是劳动者的福音,但长此以往损害的必将是双方的利益。因为资源是有限的,一旦资源过度集中于某一部分劳动者,或者倾斜到本不应当获得工伤赔偿的劳动者身上时,势必会导致真正需要被保护的劳动者不能被工伤保险所完全覆盖。简而言之,过度放宽工伤认定的标准,会不合理增大用人单位投入工伤保险的成本,为了控制成本,用人单位就越可能少参加甚至不参加工伤保险,职工也就很难通过工伤保险获得救济。

2. 上下班途中工伤认定的要素分析

要做到对上下班途中工伤认定的解释既不失之过宽也不过于严苛,首先就要对法律要件和事实要件进行拆分并比对。根据现行立法,将“上下班途中”拆分为三个要素:空间要素、时间要素、目的要素。笔者将结合理论观点和目前我国的司法实践对比分析各要素。为厘清司法实践中对“上下班途中工伤认定”各要素的适用和观点,笔者以中国裁判文书网2020年至2023年的行政案件为样本,首先以“上下班” + “工伤” + “工伤” + “迟到”/“早退”/“提前下班” + “终审”为关键词进行搜索,共检索到119个案例。笔者逐个阅读了每个案件的裁判理由,筛除了争议焦点纯粹为程序性事项的案件共15例,最终得到104个有效样本。基于上述案例样本,下笔者将对各要素进行详细分析。

2.1. 空间要素

与一般的工伤认定不同,上下班途中工伤认定的空间不是相对确定和静止的工作场所,而是一条往返路径。既然是路径,就说明了其具有可选择性和多样性。终点、途中活动、天气、道路交通情况都会影响职工路径的选择。如果单纯地将上下班途中理解为工作场所到职工经常居所的最优路径,会导致大部分通勤事故都难以进入工伤的门槛,上下班途中工伤认定制度也就难以最大程度保护劳动者。

“住处的解释”“途中活动”最容易成为争议焦点的影响因素。自2014年最高法院对“上下班途中”做出了较为详细的规定之后,司法实践对于住处的认定变得相对宽松。住处不再限于职工的经常居所地,配偶、父母、子女的住处也都被纳入进来。司法实践中,即使对于用人单位配备了职工宿舍的情况下,职工前往其他住处的合理路径中发生的事故损害也受到保护。其裁判理由通常为“职工具有完成工作后回家居住的自由,用人单位不得以规章制度为由对此限制。”

除此之外,在节假日的情况下,职工放假回到异地家中或是从异地返回工作场所上班,法院均对期间发生的事故伤害认定为工伤表示了支持。少数没有被支持的理由通常为“职工没有从异地直达工作场所,而是回到了宿舍或经常居所,其目的是为工作做准备而非工作行为本身。”根据条例规定,除了机动车事故、轨道交通事故之外,客轮、火车等通常用于长途运输的交通事故也被纳入工伤的事故范围,笔者认为,立法者也表示了对节假日往返于异地和工作场所之间的事故伤害被认定为工伤的肯定。节假日返回异地家中是职工的合理需求,即使相比于日常的上下班路径,时间和成本大大增加,途中风险指数也会增加,但这也是倾斜保护原则的需要。

日本对合理路径的认定条件是:以工作或回家为目的;以住处和工作场所起终点;路线和交通方式合理;上下班途中活动没有导致路线中断或严重脱离。合理路线定义为往返于住处和工作场所之间的与工作密切联系的路径 [2] ;脱离是指严重偏离了合理路线;中断是指上下班途中纯粹处于私人目的的活动,例如下班后前往娱乐场所同朋友聚会。相比于我国的司法实践,日本对“中断”和“脱离”情形有更为细致的区分。发生中断和脱离期间及之后的事故伤害不被认定为工伤,但如果是由于必需的日常生活行为而导致的中断,则在恢复合理路线之后发生的事故伤害仍然可以被认定为工伤 [3] 。

我国司法实践中对于中途活动的判断通常认为,只要没有严重偏离合理路线,为了日常生活需要而发生的绕路行为,在整个路线过程中发生的事故伤害均可以被认定为工伤。具体情形如表1:

Table 1. Classification of deviations from a reasonable route

表1. 偏离合理路线情形分类表

2.2. 时间要素

“合理时间”是上下班工伤认定的要素之一。但无论是在最高法的解释中还是在司法实践中对“合理时间”都没有一个明确的界定。笔者对检索到的104个案例的判决理由和判决结果进行了整理归类,如表2所示:

Table 2. Statistical table of the results and reasons for the judgment in the cases of work-related injuries recognized on the way to and from get off work

表2. 上下班途中工伤认定案件判决结果及理由统计表

笔者搜集的104个案件中迟到、早退时间超过1小时的高达86%,从迟到、早退时间为30分钟以内到10小时3不等的案件均被认定为了工伤。以上被认定为工伤的案件中的裁判理由无一例外引用了同一个观点“职工迟到或早退,属于劳动纪律制裁的范畴,不影响‘上下班途中’的认定。”4即使在表二情形B的案例中,法院也明确表示“即使用人单位存在严格的时间管理制度,劳动者提前下班也不影响工伤认定。5”显然在我国司法实践中,迟到、早退并没有被认为是“合理时间”的影响因素。实践中倾向于将“迟到、早退”甚至擅自脱离岗位同“合理时间”分割,而将其归于劳动纪律的问题,认为“迟到、早退”都不影响上下班的实质。

如果“合理时间”无关上下班的时间点,那它对“上下班途中”有何限制?对此笔者仔细对比分析了表二中情形D的案例,终审法院均为中级法院,其裁判理由主要有三:第一,劳动者无正当理由迟到、早退;第二,用人单位具有严格的时间管理制度;第三,劳动者迟到、早退的时间不符合“合理时间”的要求。在这16个案件中,法院将“迟到、早退”纳入了“合理时间”的判断因素。但这明显是少数派的做法。

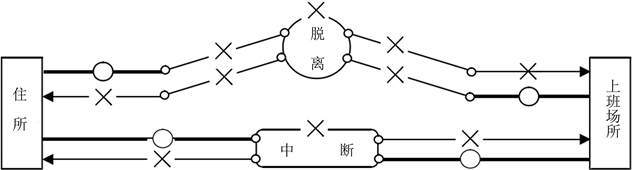

分析被认定为工伤案件中的常用裁判理由,不难发现其缺乏逻辑论证。该理由存在一个隐藏的前提,即“违反劳动纪律”(a)和“上下班途中工伤认定因素”(b)不存在交集,由此才可以推出“迟到、早退”(c)是违反劳动纪律的行为,与上下班途中工伤认定无关(见图1)。否则这一论点就不能支撑“迟到、早退无关合理时间的认定”的结论。但事实上这个前提还需要进行论证,而不能天然得出。然而法院在引用这个论点时,就已经优先代入了“迟到、早退无关合理时间的认定”这一观点。

根据2014年最高法发布的司法解释,“合理时间”应当包含合理的“上下班时间点”。理由有二:

其一,“上下班途中”的“时间”是一个一维的时间概念,可以将其拆解两点一段:上下班的时间点、对应起点和终点的时间点、路途所耗费的时间段(如图2)。因此“合理时间”对工伤认定的限制也在这“两点一段”之中。首先,可以明确当点A和C可以确定时,B则可以确定。其次,在合理路径确定的情况下,路线以及交通方式都可以确定,那么路途所花费的时间也可以确定。因此如果“合理时间”不包含“合理的上下班时间点”,那么其在“时间”这一维度就没有可限制的地方,这一要素在“上下班途中工伤认定”的问题上也就没有了立足点。

Figure 2. Illustration of reasonable time

图2. 合理时间图解

其二,“上下班途中”本就属于职工工作和生活的边界行为,如果不界定合理的上下班时间点,对无正当理由严重迟到、早退发生的事故伤害也予以保护,将会导致工伤认定的标准过宽,造成用人单位投入工伤保险的成本大幅度增加。此情形下,劳动者明显没有尽到忠实义务,用人单位仍需工伤赔偿,一方面,势必会引起用人单位不满,不利于双方关系的健康发展;另一方面,其中公平之内涵也容易受到质疑。

在理解认同前述两点的前提下探讨“迟到、早退”问题,就会发现“迟到、早退”不再是单纯的“违反劳动纪律”问题,而是工伤认定的要素缺失问题。这也就打破了“合理时间”无法参与进“上下班途中工伤认定”的尴尬局面,走出了“因为迟到早退是劳动纪律问题,违反劳动纪律无关工伤认定,因此迟到早退多长时间都不影响工伤认定”的逻辑怪圈。

2.3. 目的要素

目的要素是指劳动者在上下班活动与工作具有相关性。目的要素看似简单,但在“上下班途中”这个场域中就变得难以把握。上班途中的行为是为了去工作,而下班的终点则是住处或其他地点,与工作的相关性应该是如何体现的呢?

首先,上下班活动必然是由工作这一行为引起的,与工作具有强相关性,有工作活动才会产生上下班活动。这也是国际上普遍将“上下班途中”的事故认定为工伤的合理之处。

其次,由于上下班活动具有边缘性,其很容易和工作目的相脱离。一方面,上下班活动是由工作行为所引起的;另一方面,上下班活动也是职工个人的日常生活活动。也就是说上下班活动处于工作和生活的交叉地带,通常兼具工作目的和日常生活目的。不能因为上下班途中遭遇的事故伤害具有私人目的,就将其排除在工伤之外。否则,条例第14条第6项就丧失了其保护意义。

目的要素贯穿整个上下班途中工伤认定过程,也是分析空间要素和时间要素的重要因素。应当认识到,各个要素都不是孤立的要素。各要素之间相辅相成,如果孤立、静止地对各要素进行判断,不仅复杂低效,更是不能得出一个正当、合理的认定结果。例如,合理时间判断中,未经请假、不具有正当理由的脱离岗位、迟到和早退,显然不具有工作目的,不能认定为合理时间。在合理路径的判断中,即使没有偏离正常路线在某个娱乐场所聚会,因不具有工作目的,也会导致合理路径的中断。

3. 上下班途中工伤认定的现存困境

3.1. 上下班途中事故范围界定缺乏合理性

条例规定的通勤事故只包含了和交通运输工具相关的事故伤害。但这只是职工上下班途中风险的一部分,交通事故之外还包括高空坠物伤害、建筑物、道路不平整导致的伤害、其他第三人侵权等意外事故。根据前文所述交通事故纳入工伤保险的正当性分析,这些事故同样也具有正当性,理应得到救济。将上下班途中工伤认定事故范围仅囿于交通事故有违公平正义,与劳动者倾斜保护原则严重不符。

1964年《工伤事故和职业病津贴公约》和《工伤事故津贴建议书》并未区分交通事故和非交通事故。交通事故只是职工上下班途中最为常见的事故风险,应当认识到上下班途中的事故风险是复杂多样的,并非只存在交通事故。这些通勤事故同交通事故一样具有纳入工伤保险的合理性,符合“时间要素”“空间要素”和“目的要素”,立法将通勤事故限缩为交通事故,明显不符合条例的立法目的,对于劳动者的保护存在较大漏洞。对于和交通事故同样存在侵权人的事故,劳动者尚可寻求民事救济。然而在没有侵权人、找不到侵权人或者侵权人没有赔偿能力的情形下,劳动者则被这过于狭隘的立法条款陷于孤立无援的地步,得不到救济。

3.2. “上下班途中”缺乏明确界定

工伤认定本身就需要对专业知识有深度的把握。“工作原因”“工作场所”“工作时间”“上下班途中”等较为模糊的概念复杂的社会生活之间存在较大的矛盾冲突,更是加大了工伤认定的难度。从不同的角度来理解“上下班途中”这一概念就会产生较大的分歧。

一般认为,上下班途中是工作场所和职工住处之间最优路径。但考虑到路径多样性和现实生活的复杂性,简单界定“上下班途中”就很难真正保护劳动者。结合生活经验,多数人都会在上下班途中完成日常生活用品的采购,这期间发生交通事故能否被认定为工伤?又例如,用人单位配有职工宿舍,但职工下班后不回宿舍而是走了较长一段路回家看望父母,从工作场所到其父母住处的路段发生的事故损害又能否被纳入工伤保险的范围呢?

条例第14条第6项在适用过程中对“合理时间”的认定更是缺少边界、范围和条件 [4] 。笔者检索的104个案例都没有对“合理时间”的判断作出完整的论证。上班迟到、提前下班究竟能否认定为“合理时间”,迟到多久、提前多久就不再认定为“合理时间”,上班迟到和提前下班的原因是否影响合理时间的认定,这都需要一个更为详细的界定或者说应当给出一个更为体系化的判断方法。如果放任不确定性概念遍布在“上下班途中工伤认定”的问题之上,那么这一问题则很难得到解决,其中的价值衡量也难以把握,条例的立法目的更是不能真正被体现。

由于上下班途中的活动属于工作的边缘活动,相较于正常工作时间和工作场所内发生的事故伤害在工伤认定的问题上更为复杂。对此,法律适用人员必须准确地摸清上下班途中工伤认定的边界,深入掌握每一个要素的构成和其中的价值判断。相比一般工作时间和场所的工伤认定,上下班途中工伤认定的各要素都更具有复杂性和模糊性。目的要素不能简单地以是否是工作行为或用人单位是否获利为认定标准。时间要素更必须结合不同案例的情况,才能进一步细化。空间要素也往往参杂了职工个人的特性和环境变化的因素。在缺乏法律规定和相关解释的情况下,法律适用人员在面对如此复杂的问题时,很难从容应对。在笔者检索的案例中,多数裁判理由要么逻辑混乱,要么一两句理由匆匆带过。

3.3. 司法实践中对倾斜保护原则的适用过于简单

笔者筛选的104份劳动者出现迟到、早退情形的终审判决(见表2)中,有88份判决书均支持劳动者获得工伤赔偿,其中有56份的判决文书均以“倾斜保护劳动者”为裁判依据支持了劳动者的请求,占比近64%。但是这56份判决理由都经不起推敲。判决理由普遍缺乏系统的要素分析,通常是简单地将事实要件和要素进行匹对,说理分析则匆匆带过。目前,“倾斜保护劳动者”原则在实践中单行保护之实,已经受到质疑。因此只有经过严密的逻辑论证和深入的价值衡量得出的结论才能维持系统平衡。

我们在一边坚持“倾斜保护原则”的同时,也必须对该种思维进行反思,以动态、发展的思维维持“倾斜保护原则”的正当性。“资强劳弱”的自然结构的确存在,但这也只是增大了劳动者受到不公平对待的可能性,不是用人单位承担远超劳动者义务和责任的依据。用人单位对劳动者的保护不应该是单方面、无条件的,而是从对应义务产生的,劳动者忠于用人单位,用人单位照顾劳动者,这才是健康的劳动环境 [5] 。不能以“劳动者处于弱势,应予以更宽松的标准、更大的保护”来盖过所有情况,就连擅自离职超过10小时的通勤事故也被认定为工伤。这种无限制的放宽标准,也是对用人单位合法利益的无视,最终损害的是劳动者和用人单位的共同利益。过于偏激、失衡的法权配置,最终导向的是制度设计的非正义 [6] 。

因此,司法上应当加强对“上下班途中工伤认定”的要素认知和说理分析,以倾斜保护原则贯穿要素体系,以科学的要素认定思维巩固倾斜保护原则的公平和正义。

4. 上下班途中工伤认定存在问题的完善对策

4.1. 适当扩大上下班途中工伤认定的事故范围

1964年国际劳工组织公布的《工伤事故和职业病津贴公约》第7条要求各会员国应当规定通勤事故被认定为工伤事故的条件。会员国只有在将通勤事故纳入社会保障体系,同时满足通勤事故受害人从该社会保险制度中获得的待遇不低于工伤事故赔偿待遇的情况下,该会员国才能将通勤事故排除在工伤事故范围之外6。即该条约明确要求各会员国针对通勤事故受害人建立相应的救济途径。德国、日本都将通勤事故纳入工伤赔偿的范围,这已然成为各国工伤立法的主要趋势。未将通勤事故纳入工伤赔偿范围的国家,也建立了其他的救济制度以保障职工的合法权益。例如,加拿大为保护交通事故受害人设立了无过错赔偿基金,即使机动车所有人没有购买责任保险,受害者均能从该赔偿基金中得到赔偿。新西兰则建立了集医疗事故、工伤事故、交通事故一体的无过错事故赔偿体系。劳动者在上下班途中受到的交通事故伤害即使不能通过工伤获赔,也可以被认定为道路交通事故伤害从而得到无过错事故赔偿 [7] 。

目前,我国尚未建全《公约》所要求的社会保障体系,因此如果仍然将事故范围限制为交通事故,很难推进劳动者保护立法工作。由此,笔者认为应当去掉“交通事故”的限制,适当扩大事故范围,增加兜底条款,将符合上下班途中工伤认定三要素的通勤事故均纳入工伤保险的范围。同时为避免重复救济,不合理增大用人单位工伤保险的成本,应当以填平劳动者损害为目的,明确“以民事赔偿优先,工伤赔偿为补充”的救济制度,从而达到“低成本、广覆盖”的制度效果。

4.2. 构建科学的“上下班途中识别”判断规则

4.2.1. 合理时间的判断规则

根据前文对时间要素的分析,首先明确判断“合理时间”的关键在于界定“合理的上下班时间点”。结合司法实践,本文认为应当从以下方面把握“合理时间”的界定:

其一,用人单位应当具有严格的时间管理制度。如果用人单位本身时间管理制度比较灵活,上下班时间不确定本就为惯例,自然不能以“职工未在规定时间上下班”为由不予认定为工伤。此外,对于按件、按量完成的工作,职工完成工作后回家具有合理性,即使没有在规定的时间下班,也不能被认定为“非合理时间”。这既是对劳动者的正当保护也是兼顾经济效率。

其二,在具有严格的时间管理制度的前提下,职工无正当理由严重迟到、早退导致的通勤事故不应认定为工伤。实务中多数观点认为“工伤保险采取的是无过错责任原则,迟到或早退没有突破上下班的实质,违反劳动纪律与合理时间的认定无关。7”如前文对时间要素的分析所述,“迟到、早退”的问题关键不在于它对劳动纪律的违反,也不在于劳动者是否存在过错,而是“迟到、早退”行为本身是对“上下班时间点”不正当的更改。如果劳动者具有正当理由或履行了请假手续,那么劳动者在非正常时间上下班则是对“上下班时间点”的正当更改,途中发生的事故伤害则理所当然受到保护。

其三,应当综合考虑事故当天的交通状况、天气因素、以及劳动者的合理特殊情况对“合理时间”进行认定。对于上下班时间的合理延迟或提前应当予以包容。工伤认定机构或者法院在进行事故认定时应当同时协调目的要素和空间要素,对时间要素进行系统的认定。

4.2.2. 合理路径的判断规则

首先明确合理路径的范围应当遵循宽严相济原则。“宽”针对兼具工作目的和私人目的的行为,综合考虑路径的多样性和雇员自身情况,适当放宽。“严”主要针对不具有工作目的或与工作发生严重偏离的行为,上下班的路径存在明显不合理的绕路或完全基于私人原因导致路途风险显著增加的,应从严把握,避免反向不公。

对于合理路径的判断,本文从三个基点出发:起点、终点、途中活动,企图探寻一个易于理解的思维判断体系。

工作场所在“上下班途中工伤认定”的问题上争议不大。职工惯常的工作场所、因工作需要从事业务、进行业务培训的场所、被派遣前往的劳务场所等等从事业务的场所均可以被认定为工作场所。

职工的住处则具有较大争议。根据现行立法和司法实践,本文采用相对宽松的认定标准。司法解释将职工住处扩展为“父母、配偶、子女住处”,这是联系日常生活的合理扩大。劳动者在日常生活中必然会有探望、陪伴家人的需要,适当扩大住处的解释有利于最大程度保护劳动者。在此主要说明实践中争议较大的两种情形:

一是,对于用人单位配有宿舍的情形下。劳动者仍应享有不回宿舍前往其他合理住处的自由,用人单位不得以配备了宿舍为由干涉劳动者的路径选择。如果由用人单位规定劳动者下班后的去向,无异于是对保护劳动者的一大阻碍。

二是,在节假日的情况下,劳动者前往异地或从异地家中返回,虽然会大幅度拉长路径、增加途中风险,也认为是合理路线。如今,很多人都是在外务工,与家人相隔两地,因此放假去往异地也是劳动者的正常生活需求,将其纳入工伤保险范围具有合理性。但笔者检索的部分案例保留“异地、工作场所需为直达”这一条件。也有部分案例认为下班后回到经常居所收拾行李再前往异地是合理需求,理应认定为工伤。对于假期结束前一段时间返回经常居所的情况,有案例认为这只是为第二天工作做准备,不应认定为合理路线;也有案例认为要求劳动者从异地匆忙赶回工作场所往往需要劳动者凌晨出发,既牺牲了睡眠,夜间出行又徒增风险,并不合理8。因此认为即使没有直达工作场所而是回到经常居所做准备也应当被认定为合理路线。笔者倾向于对节假日前往异地的情形予以从宽认定。节假日去往异地或从异地返回同日常上下班一样是劳动者的正常需求,不能因为路线较长就不予保护。根据生活经验,节假日情况下异地和工作场所之间往往需要经常居所作为中转,而不是拎着大包小包到工作场所。因此如果加上“直达”的限制,则保护节假日上下班途中这一步则无异于没有迈出。

对于途中活动导致偏离、中断正常路线的,本文认为可以借鉴日本的司法实践。正常路线是指基于一般理性人的思维在考虑了交通状况、天气等外界因素之后确定的路线。以一般路线为基准,基于正常生活需要导致偏离或中断路线的,偏离和中断期间不视为保护范围,但回到正常路线后仍可受到保护(如图3 )。而纯粹出于私人目的导致的中断和偏离,全程都不受保护(如图4)。

Figure 3. No deviation from a reasonable road [3]

图3. 未偏离合理路线图解 [3]

Figure 4. Deviation from a reasonable road [3]

图4. 偏离合理路线图解 [3]

4.3. 准确把握工作相关性原则

工作相关性原则是贯穿上下班途中工伤认定过程始终的原则,其有利于司法适用人员更加清晰地建立起各要素之间、各要素与最终认定之间的逻辑关联关系。因此,为避免实践中司法适用人员不假思索地适用劳动倾斜保护原则,有必要对工作相关性原则进行深入的理解和分析。

与工作相关是工伤认定的关键所在,在法律没有明确规定的情况下,应当坚持工作相关原则。工作相关原则即要求职工所受到的伤害与工作具有一定的相关性,但不要求两者具有严格的、直接的因果关系。立法将“上下班途中”的工伤认定规定在应该认定为工伤的情形中,肯定了通勤事故与工作具有强相关性。但不是所有通勤事故都可以被认定为工伤。工作相关性原则就起到了筛选通勤事故伤害和工伤交集的作用。

以上下班途中工伤认定为讨论范围,应从以下方面把握工作相关性原则:第一,职工在上下班途中所从事的活动是否与工作相关。例如,职工下班后按照公司惯例去另一场所领取报酬再回住处,那么这一路段中所发生的事故应当认定为工伤。第二,为了体现劳动者倾斜保护的原则,对与工作相关性较弱的,只是轻微偏离工作行为导致的伤害也应当认定为工伤。例如,劳动者在上下班途中轻微绕道购买日常生活用品或接送小孩等。联系生活实际,多数职工都有购买日用品、接送小孩等日常生活需要,这些需要通常都会在上下班途中完成,如果将这些轻微偏离工作的行为排除在工伤之外,则对劳动者的保护将会大打折扣。第三,对于严重偏离工作,与工作没有相关性的行为不应当认定为工伤 [8] 。例如,超出日常生活需求严重偏离上下班路线,明显迟到或早退导致上下班途中的风险大大增加,严重违反用人单位的管理规定脱离岗位。

司法实践中,法官或其他工伤认定人员应当紧紧围绕工作相关性对“上下班途中”进行判断。倾斜保护劳动者原则也应当建立在工作相关性的基础之上,否则倾斜保护劳动者原则适用泛滥会使得其正当性发生偏移,造成更大的不公正。

5. 结论

在工伤认定的法律关系当中,主要平衡的是用人单位和劳动者的利益。由于劳动者在自然状态下不可避免地处于弱势,因此在法律上采用了倾斜保护原则使两者利益在法律上达到平衡。目前我国大多数用人单位的资源难以提供兼具高质量和广范围的劳动保障。用人单位的资源和财富越丰富,其能够提供的劳动保障也就越多,因此两者在利益问题上并非完全站在对立面。基于上述前提,上下班途中工伤认定的标准不宜设置过于宽泛。当资源过多投入到标准的边缘地带,反而会加剧双方矛盾,不利于保护最广大劳动者的根本利益。

如何构建合理的认定标准,法律和司法解释提出了目的要素、时间要素、空间要素三方面的要求。目的要素应着重把握好工作相关性原则。对于时间要素,司法实践应当注意不能不加分析地简单适用倾斜保护原则,而应当分类讨论,综合考量。以“是否存在严格的时间管理制度”为标准区分认定“合理时间”要素,并综合考量天气情况和交通状况等多个方面。对于合理路线的判断,日本司法实践对合理路线的认定更加精细和阶段化,针对我国目前劳动保障资源不足的现状,这种认定规则更有利于劳动保障资源的优化分配。

NOTES

1《工伤保险条例》第14条第6项规定“在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,应当认定为工伤。”

2《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第6条。

3(2020)豫16行终98号。

4西安铁路运输中级法院行政判决书(2021)陕71行终64号。

5(2020)冀08行终152号。

61964年《工伤事故和职业病津贴公约》第7条。

7(2020)豫16行终98号。

8(2019)渝01行终310号。