1. 引言

近几年,世界局部冲突争端不断,社会环境处于高速的变化发展之中,组织面临的外部生存环境越来不确定(Yoon et al., 2021),组织的氛围随之也受影响。反复多变的疫情等处于变化之中的外部环境给企业带来了巨大的冲击与影响,组织内部的“内卷”、“996”等高压式氛围愈演愈烈。面对此种情形,越来越多的年轻一代上班族开始追求“躺平”、“佛系”的工作态度与行为,而Z世代的员工最为明显。Z世代是指1995~2009年间出生的一代人,他们一出生就与网络信息时代无缝对接,受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大,所以又被称为“互联网世代”、“二次元世代”、“数媒土著”等(敖成兵,2021)。Z世代的员工极具主见与创造力,他们不墨守成规,有强烈的个人风格,他们追求鼓励式、包容性强的环境,他们渴望在组织中获得认可与支持,希望在组织中拥有提出建议的自由,希望能在组织中拥有更多话语权。“内卷”、“996”等高压式的控制型组织氛围会打击Z世代员工的积极性、降低Z世代员工的创造能力与创新能力,从而对Z世代员工的创新绩效产生影响(Törner et al, 2017)。因此,Z世代员工追求与控制型组织氛围相反的更加包容、灵活的工作环境即支持型组织氛围,来寻求组织的支持感。

过往已有研究证明了良好的组织氛围能够降低员工的倦怠感,提升组织内的员工绩效(刘涛,杨慧瀛,2019),但在支持型组织氛围对员工创新绩效的影响及其影响机制方面的研究相对较少。目前学术界对Z世代群体的研究主要集中在Z世代群体的消费潜力、思想观念、圈层文化等方面,对于Z世代员工这一论题的研究较少(敖成兵,2021);同时,同时,现有的关于支持型组织氛围的研究多集中在支持型组织氛围对员工的行为、心理影响方面(张传庆,袁东旭,2021),在支持型组织氛围对员工的工作绩效方面的研究相对较少。因此,本文选择从Z世代员工作为研究对象,基于组织支持理论,探究支持型组织氛围对Z世代员工创新绩效的影响及其影响机制。员工的工作绩效受前置工作行为的影响,同时员工的工作行为又会被员工的认知所调节影响(曹元坤,徐红丹,2017),基于此以及过往的研究,本文选择将员工创新行为作为支持型组织氛围与Z世代员工创新绩效的中介变量,同时引入调节焦点这一变量,探究在调节焦点的调节作用下,支持型组织氛围是如何通过影响Z世代员工的创新行为从而影响员工的工作绩效。

2. 理论基础与研究假设

2.1. 理论基础

2.1.1. 支持型组织氛围

组织支持理论最早由美国社会心理学家Eisenberger et al. (1986)提出,Eisenberger在社会交换理论的基础上提出了组织支持感这一概念。Eisenberger认为组织支持感是组织对组织内部员工所形成的帮助与支持,组织是否关心员工、认可员工的付出。支持型组织氛围由组织支持理论演变而来,是组织氛围的一个重要类型(丁越兰,2018),Luthans等(2008)认为支持型组织氛围是员工对组织内部要素对其自我帮助的整体感知,是成员对组织中是否存在着一种接纳或鼓励成员某种行为的共享信念或文化的感知。支持型组织氛围作为组织氛围的一种重要类型,具有包容性、鼓励性、灵活性、流动性等特征,能够为组织内的员工及时提供所需要的资源,安排具有挑战性的工作(于维娜等,2015)。Lee等(2018)认为支持型组织氛围是员工从整个组织工作环境中感受到的支持。除了物质方面的支持,支持性组织氛围还能为员工提供工作相关的思维准备(严姝婷,樊传浩,2020),支持型组织氛围为员工创造出了一个开放、包容的组织环境,让员工勇于去思考,提升员工的积极性,鼓励员工进行头脑风暴与思想碰撞,为组织增添活力。

2.1.2. 调节焦点

调节焦点理论最早由Higgins提出,Higgins (1997)在自我差异理论与“进取–规避原则”的基础上提出了调节焦点理论,调节焦点理论认为人们在实现一些目标的过程中,存在两种不同的调节自我的倾向:促进型调节焦点与防御型调节焦点。促进型调节焦点遵循“进取原则”,调节积极正面的状态,推动激励着个体去实现其目标;防御型调节焦点遵循“规避原则”,调节消极负面的状态,在个体实现目标遇到风险时,推动着个体逃避风险,寻求更稳妥的做法以避免失败。但并非所有个体在面对同一情境下都会表现出同一种调节焦点,当促进型调节焦点占据员工认知的主导或是员工所表现出促进型调节焦点的倾向时,员工会表现出积极正面的状态,对于风险并不会十分在意,会倾向于选择进取的策略与行事方式,更容易做出积极的、富有创造力的行为,推动组织目标的实现(甘罗娜等,2020)。相反,当防御型调节焦点占据员工认知的主导或是员工所表现出防御型调节焦点的倾向时,员工会表现出消极负面的状态,对于风险会十分在意,会倾向于选择保守的策略与行事方式,更容易做出消极的、防御逃避式的行为;防御型调节焦点占据主导地位的员工更害怕失败的结果。

2.2. 文献回顾与假设提出

2.2.1. 支持型组织氛围对Z世代员工工作绩效的影响

Z世代员工个性鲜明、视野开阔、理性务实、独立包容,他们有着与众不同的工作观念。Z世代员工十分有主见与活力,他们注重体验与个性化(敖成兵,2021)。随着Z世代的员工逐渐步入职场,组织内员工越来越注重组织的组织氛围,沉闷、刻板的组织氛围会打击Z世代员工的积极性,使员工产生厌烦和逆反心理,从而抑制组织内员工的积极性与创造力,影响员工的工作绩效。在此种控制型组织氛围和机械型组织氛围之下,Z世代员工主观能动性低,员工的积极性与创造力受到抑制(Törner et al., 2017)。而支持型组织氛围开放、包容,能够为员工提供工作所需的物质资源与精神支持,鼓励员工发表自己的见解,因而能使Z世代员工的物质诉求与精神诉求得到满足(丁越兰,2018)。刘涛和杨慧瀛(2019)认为良好的组织氛围能够降低员工的倦怠感,提升员工的工作绩效,和谐稳定的组织氛围能够促进成员绩效的提升,当员工感知到组织氛围较为和谐时,其将发挥出更佳的工作绩效。Wu and Yang (2019)通过研究证明,从组织的角度来看,组织支持氛围是影响员工工作绩效的重要因素,组织对员工的工作支持力度越大,其对工作的积极性和工作效率则越高(蔚佼秧,樊香兰,2022)。基于过往的研究与上述分析,提出以下假设:

H1:支持型组织氛围对Z世代员工工作绩效有显著正向影响。

2.2.2. 创新行为的中介作用

员工创新行为这一概念最早由国外学者在个体层次的研究基础上提出,Scott and Bruce (1994)认为员工创新行为有三个阶段:第一阶段是问题的产生与解决方式的提出;第二阶段是对解决方式所需的支撑的寻求;第三阶段是由前两个阶段产生的创新的模式,并且让此种模式得以扩散后被大量使用,最终完成员工的创新构想。员工的创新行为需要通过外界因素的支撑才能实现将员工创新想法变为创新行为这一转变,员工的创新行为的实现离不开工作情境的影响(凌玲,闫燕,2022)。支持型组织氛围作为一种工作情境因素,对不确定性的规避较低,Z世代员工在感知到组织内的支持型氛围后,会增强对组织的归属感与认同,受到激励,从而进一步发挥创造力解决新问题(Kurtessis et al., 2017)。以上研究表明,支持型组织氛围的各种特征能够鼓励创新行为的产生,支持型组织氛围对员工的创新行为存在正向影响,高组织支持氛围比低组织支持氛围的团队更有利于提升Z世代员工的创新能力,激发Z世代员工的创新行为。

Z世代的员工不墨守成规、循规蹈矩,勇于创新,善于创造(敖成兵,2021),Z世代员工在进行创新行为的过程中易于产生新的、有价值的知识, 能够激发员工的创新思维,提高工作绩效(王仙雅等,2014)。过往的研究已证明了员工的创新行为会对其工作绩效产生影响,在一个受到支持与信任的环境之下,z世代的员工更能发挥自己的创新能力,进行创新行为,从而进一步提升工作绩效(王楠楠等,2017)。员工的创新行为有利于提高员工的工作效率,从而进一步对其工作绩效产生积极影响(陈倩倩等,2018)。现有研究已证明支持型组织氛围对员工创新行为存在影响,员工的创新行为也会对员工的工作绩效产生影响,创新行为是员工受到组织的自尊与支持的影响而产生的结果,同时创新行为又为组织绩效的提高提供了构想与设计(郑馨怡,刘宗华,2020)。当组织为员工提供支持时,可以为员工的创新行为创造有利的环境(杨晶照等,2018),员工创新成果的积累又进一步促进工作绩效的提高(仇勇等,2019)。组织支持氛围的缓冲效应模型观点认为,支持型组织氛围可以通过影响一些中介变量来间接影响其结果变量(张传庆,袁东旭,2021),基于过往的研究与上述分析,提出以下假设:

H2:员工创新行为在支持型组织氛围与Z世代员工工作绩效之间起着中介作用。

2.2.3. 调节焦点的调节作用

根据国内外过往学者研究可知,组织氛围会影响着个体的调节焦点,而调节焦点又会不同程度地影响着员工的创新行为,促进型调节焦点正向影响着员工的创新行为(马伟,苏杭,2020)。王成军和谢婉赢(2021)通过实证研究得出组织动机氛围能够正向地激发员工的促进型调节焦点,当员工的促进型调节焦点倾向更突出时,组织动机氛围对员工的创新行为的激励作用越明显。李浩和吕鸾鸾(2019)研究得出绩效型组织氛围在员工的防御型焦点和行为之间起正向调节作用。当员工的促进型调节焦点占员工个人调节焦点的主导地位时,绩效型组织氛围对员工创新行为的正向影响更明显。不同的调节焦点会对员工创新行为产生不同影响。不同个体之间的调节焦点倾向不同,风险喜好型的员工往往促进型调节焦点占据主导地位,而风险厌恶型的员工往往防御型焦点占据主导地位。个体的防御调节焦点影响员工的创造行为(朱斌等,2021),促进型调节焦点正向影响员工对创新机会的识别,而防御型调节焦点负向影响员工对创新机会的识别(刘依冉等,2020),而在员工对于创新机会的感知方面也是如此(张爱丽,张瑛,2018)。支持型组织氛围能够通过调节变量来调节组织支持氛围与结果变量的关系(张传庆,袁东旭,2021),基于上述分析,提出以下假设:

H3a:员工的促进型调节焦点正向调节支持型组织氛围与员工创新行为之间的关系。即员工的促进型调节倾向越突出,支持型组织氛围越能鼓励员工创新行为。

H3b:员工的防御型调节焦点负向调节支持型组织氛围与员工创新行为之间的关系。即员工的防御型调节倾向越突出,支持型组织氛围越阻碍员工创新行为。

2.3. 理论模型

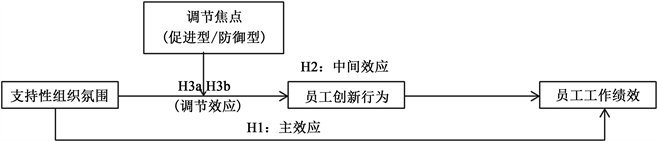

基于以上假设,构建本研究的理论模型(图1)。

Figure 1. Diagram of the theoretical model

图1. 理论模型图

3. 研究设计

3.1. 量表及问卷设计

文章标题中尽量避免使用生僻的英文缩写。根据前人研究和国内组织氛围、员工创新行为及绩效的实际情况设计量表,在量表确立基础上,设计问卷。

1) 支持型组织氛围

本文参考Luthans et al. (2008)和丁越兰(2018)学者在支持型组织氛围方面制造的量表,同时国内目前在支持型组织氛围的研究方面,大多从工作、情感两个维度入手(严姝婷,樊传浩,2020;王楠楠等,2017),并且取得了较好的结果,因此,本文选择以上学者研究中均提及的工作性支持和情感性支持两个维度进行题项设计,按照likert五分制量表进行赋分,题项包括“公司会同意我提出的合理的改变工作条件的要求”等,具体见表1。

2) 员工创新行为

国外学者Scott and Bruce (1994)在创新行为研究中提出员工创新行为的三个阶段即构想、推广、实,并围绕此展开研究;此后,国内学者们也大多从构想、推广、实践这三个阶段入手对员工创新行为进行研究(凌玲,闫燕,2022;杨晶照等,2018;王忠诚,王耀德,2016),均获得了较好的研究成果。故本文也按以上三个阶段进行题项设计,按照likert五分制量表进行赋分,题项包括“我遇到困难时常会产生新的想法”等,具体见表1。

3) Z世代员工绩效

对于Z世代的界定,本文参考敖成兵(2021)对此概念的设定,将调研对象限定在1995~2009这一时间段。员工绩效研究中,从任务绩效和关系绩效着手来考察员工的工作绩效已取得了较好的效果(敖成兵,2021;Kraimer et al., 2001),因而本文也选取任务绩效、关系绩效这两个维度进行题项设计,按照likert五分制量表进行赋分。题项包括“我对工作时间的利用率很高”等,具体见表1。

4) 调节焦点

本文参考Qin Zhou等(2012)在调节焦点研究设计的量表,同时结合国内相关研究(王成军,谢婉赢,2021;李浩,吕鸾鸾,2019),大多将调节焦点氛围分为促进型和防御型两大类,由此本文选取促进型调节焦点与防御型调节焦点两个维度进行题项设计,按照likert五分制量表进行赋分。题项包括“我会经常思考怎样能获得成功”等,具体见表1。

问卷包括两部分,第一部分为个人信息部分,包括性别、年龄等;第二部分为问卷的主体部分,为表1四个变量各题项的测量,共计29题项,各题项均采用1~5分制,1~5分分别代表调查者对于量表各题项的接受程度:完全不赞成–不赞成–中立–赞成–完全赞成。

3.2. 样本选择与数据收集

本次研究以国内高新技术企业的Z世代员工为调查对象,样本涵盖武汉、重庆、北京、天津等市,涉及电子信息、生物医药、智能家居等多个技术领域,本次研究选择问卷调查的方法,采取线上发放与线下发放结合的方式,线上通过问卷星平台及微信平台进行发放,线下通过在江西光亮新材料有限公司、武汉市东湖高新技术开发区的武汉产业创新研究院等地进行发放,一共收回276份问卷,剔除无效问卷和有缺失值的问卷后,一共得到251份有效问卷。在收集到的251份问卷中,其中男性员工问卷数量共123份占比49%,女性员工问卷数量共128份占比51%。

4. 实证分析

4.1. 信度分析

本研究运用SPSS26对收集的数据进行分析信度分析,得出表2,如下所示:

由表2可知本次研究所收集数据的Cronbach’s α值为0.942 > 0.7,具有良好的测量信度,并且在对“支持型组织氛围”、“员工创新行为”、“Z世代员工绩效”、“调节焦点”的量表题项进行信度分析后,得到的Cronbach’s α值分别为0.901、0.905、0.834、0.752,均>0.7,本次收集的数据具有良好的测量信度。

4.2. 效度分析

本研究运用AMOS23对所收集的数据进行聚合效度检验和验证性因子分析,得出表3和表4,如下所示:

Table 3. Overall coefficient fitting

表3. 整体系数拟合

由表3可知本次研究的样本数据,x2/df值为2.511 < 3,适配理想,RMSEA值为0.034 < 0.05,适配理想,GFI、AGFI、CFI、IFI、TLI等值均>0.8,接近0.9基于模型复杂度和样本数量,结果适配较好,综上所述,支持型组织氛围、员工创新行为、Z世代员工工作绩效以及调节焦点四者之间的模型(图1)适配良好,模型具有良好的结构效度。

由表4可知,支持型组织氛围、员工创新行为、调节焦点、Z世代工作绩效的组合信度CR值分别为0.874、0.878、0.801、0.835,均>0.8,并且各变量下的题项的平均方差变异AVE值均在0.5左右,综上所述,模型具有良好的聚敛效度。

**代表p值小于0.01;对角线为AVE评价方差变异抽取量。

由表5可知,支持型组织氛围、员工创新行为、调节焦点、Z世代工作绩效之间均具有显著相关性(p < 0.01),并且相关性系数绝对值均<0.5,即表明各个变量之间具有一定的相关性,且彼此之间又具有一定的区分度,因此,模型具有良好的区分效度。

综上所述,对样本数据的结构、聚敛、区分这三类效度进行分析,得出的结果均表明图1模型具有良好的效度。

4.3. 相关性分析

本研究运用SPSS26对所收集的样本数据进行回归分析,得出表6,如下所示:

Table 6. Pearson correlation coefficient

表6. 皮尔逊相关系数

由表6可知,支持型组织氛围与员工创新行为之间的关系为显著正相关(r = 0.738 > 0, p < 0.001);支持型组织氛围与Z世代员工工作绩效之间的关系为显著正相关(r = 0.730 > 0, p < 0.001);员工创新行为与Z世代员工工作绩效之间关系为显著正相关(r = 0.863 > 0, p < 0.001);支持型组织氛围与Z世代员工工作绩效存在正相关关系,员工创新行为与Z世代员工工作绩效之间存在正相关关系。回归分析结果为假设检验提供了初步支持。

4.4. 假设检验

4.4.1

. 主效应检验

本次研究首先对所收集的样本数据进行层次回归分析,进行主效应以及中介效应检验,并进行Bootstrapping抽样得到表7,如下所示:

Table 7. Total effect, direct effect, intermediate effect

表7. 总效应、直接效应、中介效应

由表7可知,支持型组织氛围——Z世代员工工作绩效的总效应值为0.642,并且其置信区间为[0.505, 0.770],不包含0,表明总效应存在;支持型组织氛围——Z世代员工工作绩效的直接效应值为0.185,并且其置信区间为[0.086, 0.320],不包含0,表明直接效应存在。综上所述,支持型组织氛围对Z世代员工工作绩效有显著正向影响,假设H1成立。

4.4.2

. 中介效应检验

由表7可知,支持型组织氛围通过员工创新行为对Z世代员工工作绩效的间接效应值为0.457,并且其置信区间为[0.360, 0.551],不包含0,表明间接效应存在;并且由上述分析可知,支持型组织氛围——Z世代员工工作绩效的直接效应值为0.185,并且其置信区间为[0.086, 0.320],不包含0,表明直接效应存在。综上所述,员工创新行为在支持型组织氛围与Z世代员工工作绩效之间起着部分中介作用,假设H2成立。

4.4.3

. 调节效应检验

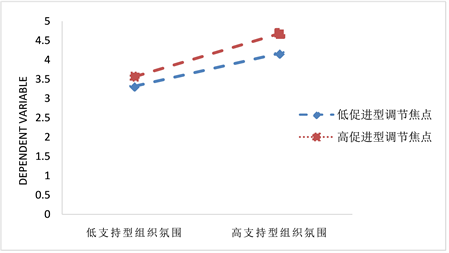

本研究运用SPSS对所收集的样本数据进行回归分析,将员工创新行为作为因变量,性别与年龄作为控制变量,引入自变量支持型组织氛围后,分别加入促进型调节焦点和防御型调节焦点作为调节变量进行调节效应检验,得到表8和9及图2,如下所示:

Table 8. Facilitative modulating focus modulating effect

表8. 促进型调节焦点调节效应

注:*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001。

Figure 2. Diagram of the modulating effect of facilitative modulating focus

图2. 促进型调节焦点的调节效应

由表8可知,当支持型组织氛围作为自变量时,员工的创新行为作为因变量,促进调节焦点作为调节变量,阶层回归后的交互项(即组织氛围X促进调节焦点)的β值为0.243***,表明具有显著的调节作用,即表明促进型调节焦点在支持型组织氛围对员工创新行为的影响过程中起调节作用。根据回归结果,促进型调节焦点的调节效应如图2所示。

由图2可知,高低促进型调节焦点对支持型组织氛围对员工创新行为的影响均为同向,均起着正向影响;同时,高促进型调节焦点对支持型组织氛围对员工创新行为影响的斜率高于低促进型调节焦点的斜率。说明促进型调节焦点在支持型组织氛围对员工创新行为的影响中起着正向调节作用,且其中高促进型的调节程度更高,假设H3a成立。

Table 9. Defensive regulation focus regulation effect

表9. 防御型调节焦点调节效应

注:*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001。

由表9可知,当支持型组织氛围作为自变量时,员工的创新行为作为因变量,防御型调节焦点作为调节变量,阶层回归后,防御型调节焦点的β值为−0.066,并不显著,表明防御型调节焦点在支持型组织氛围对员工的创新行为的影响中的调节作用不显著,假设H3b不成立。