1. 问题提出

社交焦虑是在与人交往的过程中,害怕别人的否定评价而产生的负性情绪现象,其症状具体表现为在人际交往中产生不自然、忧虑、紧张、不安、回避等情绪和行为反应(韩秀,杨宏飞,2009)。社交焦虑症状发展到一定程度会损伤个体的社会交往功能,若严重至被临床诊断为功能障碍,则为社交焦虑障碍。中学生因考试压力、与同龄人的比较、父母对独生子女过高的要求等多种因素,同时伴随着青春期身心发展的不平衡性、过渡性、矛盾性等特点,导致他们易产生较大的心理压力和失败感等一系列的心理困扰(韩黎等,2021)。中学生正值青春期,心智尚未发展成熟,无法完全保证其在社会化的过程中能正确认识自己并与外界进行良好互动,因此中学生患社交焦虑的风险较高(Dickson et al., 2017)。社交焦虑的发生会对中学生的学业成就、心理健康、生活质量等产生一系列危害,并可能引发情绪低落、自尊心受损、学习动力下降和考试成绩下滑等行为(Humphrey & Vari, 2021)。青春期是社交焦虑症状发展的关键时期,如果社交焦虑症状得不到矫正或改善,可能会发展成严重的社交焦虑障碍,并持续影响到成年期的生理心理健康(范兴华等,2017)。因此,对中学生的社交焦虑进行干预是非常必要的(Kendall & Peterman, 2015)。与其他年龄人群相比,中学生社交焦虑除了受到学业成就的影响,也受到家庭、学校、心理特征、行为习惯等多方面因素的影响(Yin et al., 2022)。然而,目前围绕中学生社交焦虑的特异性认知行为成因、制定干预方案并验证其有效性的研究较少,有必要开展相关的研究,为中学生社交焦虑的改善和预防提供思路。

大量研究表明,亚临床社交焦虑(具有社交焦虑症状)个体同临床确诊的社交焦虑障碍患者类似,会表现出认知或行为上的偏差(Doan et al., 2021)。具体而言,社交焦虑中学生在认知上,主要表现为自我效能感低、自我评价偏低等;行为上,出现过度关注他人评价、情绪调节障碍和社交能力匮乏等表现,这与他们社交焦虑的发生与发展直接相关(Wang et al., 2022)。近些年也有研究验证了对社交焦虑群体进行干预后,社交焦虑的改善与自我效能感、负性自我评价、情绪调节和社交技能等行为的改善存在高相关(Yao et al., 2023)。在干预有效性的验证上,本研究拟通过在干预前后,采用问卷的前后测的方式对干预组在自我效能感低、自我评价低、过度关注他人评价、情绪调节障碍和社交能力上的改善效果进行分析,从而更全面地了解经过干预后这些认知行为特征上的改善情况(韩秀,2015)。

在具体干预手段上,Li等人(2010)发现认知行为治疗、教育干预等手段可以有效地降低中学生的社交焦虑水平。此外,Knapp & Beck (2008)研究证实,中学生的家庭环境与社交焦虑的发生和发展密切相关,家庭干预能够显著改善中学生社交焦虑水平。本研究将结合认知行为疗法干预和家庭干预两种干预方式,以应对青少年社交焦虑问题。具体而言,在认知行为疗法干预阶段,我们将帮助青少年改变其负面认知,以提高其自尊心和自信心。在家庭干预阶段,我们将帮助家庭成员解决相互沟通和相处问题,以提高家庭的和谐程度。围绕自我认知与家庭两个部分进行联合干预,可以更全面地解决青少年的社交焦虑问题,从而提高青少年的生活质量。本研究旨在探讨中学生社交焦虑认知行为表现与心理健康的关系,探寻中学生社交焦虑的认知行为成因和作用机制,为中学生社交焦虑的干预提供科学的依据。

2. 研究1:中学生社交焦虑的认知行为成因和作用机制

2.1. 研究方法

2.1.1. 被试

本研究采用分层随机抽样的方式抽取市4所中学的学生。在每所中学,根据年级、性别等因素分层抽取一定比例样本。共发放问卷532份,回收有效问卷500份,问卷有效率93.98%。其中男生259人,女生241人;高中生284人,初中生216人。年龄范围在12~19岁之间,平均年龄15.23 (SD = 1.83)岁。

2.1.2. 研究工具

参考已有研究,本研究采用问卷调查的方式采集数据。

研究问卷主要分为3部分:个人基本信息、社交焦虑情况、心理健康情况。在测量指标上,结合以往研究,社交焦虑的测量通常由4个与认知行为有关的子维度构成,包括对他人评价的恐惧、交往困难、公共场合不适应及情绪不安。心理健康的测量由抑郁、焦虑、压力3个子维度组成。

社交焦虑量表(Social Anxiety Scale, SAS)共包含20道题目,包括对他人评价的恐惧、交往困难、公共场合不适应以及情绪不安等方面的评分。采用李克特5点计分,0 (完全不符合)到4 (非常符合),总分范围为0~80分。得分越高,表示个体社交焦虑情况越严重。本研究的Cronbach’s α系数为0.85。

贝克抑郁自评量表(Beck Depression Inventory, BDI)衡量被试在过去一周内的抑郁症状程度。该问卷共有21个问题,包括情绪、认知、身体症状等方面,每个问题有四个选项,分别为从未、有时、经常和一直存在这种情况。总分为0~63分,得分越高,表示抑郁症状越严重。本研究的Cronbach’s α系数为0.89。

贝克焦虑自评量表(Beck Anxiety Inventory, BAI)用于评估被试在过去一周内的焦虑水平。该问卷共有21个问题,每个问题有四个选项,分别为从未、有时、经常和一直存在这种情况。总分为0~63分,得分越高,表示焦虑症状越严重。本研究的Cronbach’s α系数为0.91。

自评压力量表(Self-Rating Anxiety Scale, SAS)评估被试在过去一周内的压力水平。该问卷共有20个问题,每个问题有四个选项,分别为几乎不、有时、经常和几乎总是,总分范围为20~80分。得分越高,表示被试在过去一周内所感受到的压力越大。本研究的Cronbach’s α系数为0.86。

2.1.3. 数据分析

本研究采用SPSS22.0软件对数据进行描述统计、相关分析和回归分析。

2.2. 结果

2.2.1. 中学生社交焦虑与心理健康的相关分析

首先,采用相关分析探讨社交焦虑与心理健康的相关性。采用Pearson相关系数来衡量社交焦虑和心理健康之间的线性关系。Pearson相关系数的取值范围在−1到1之间,0表示两个变量之间没有线性关系,正数表示正相关,负数表示负相关。

下面是社交焦虑和心理健康各指标之间的Pearson相关系数矩阵,如表1所示:

Table 1. Pearson correlation coefficient matrix

表1. Pearson相关系数矩阵

从上表可以看出,社交焦虑和心理健康之间存在显著的负相关。这表明,社交焦虑程度越高,心理健康水平越低,这与以往研究结果一致。

2.2.2. 中学生社交焦虑的认知–行为模型

采用多元线性回归分析进一步探讨社交焦虑的影响因素及其对心理健康的作用机制。将心理健康的三个维度作为因变量,社交焦虑的四个维度作为自变量,建立多元线性回归模型,来探究社交焦虑各认知行为指标对心理健康的影响。下面是采用多元线性回归分析所得到的回归方程:

心理健康 = 2.58 − 0.23 × 对他人评价的恐惧 − 0.24 × 交往困难 − 0.20 × 公共场合不适应 − 0.26 × 情绪不安。

根据上面的回归方程,可以发现:回归方程中的截距项为2.58,表示当社交焦虑的各指标都为0时,心理健康指标的平均值为2.58。社交焦虑的各指标对心理健康的影响都是负向的,即当社交焦虑程度越高时,心理健康水平越低。具体来说,对他人评价的恐惧、交往困难、公共场合不适应和情绪不安这四个认知行为指标,对心理健康的影响系数分别为−0.23、−0.24、−0.20和−0.26,说明这四个指标是影响心理健康的主要因素。

另外,通过回归分析,还可以计算出每个与社交焦虑相关的认知行为指标对心理健康的贡献度。例如,交往困难的贡献度为0.24,表示当社交焦虑中的交往困难指标增加一个标准差时,心理健康指标会减少0.24个标准差。

3. 研究2:中学生社交焦虑的联合干预研究

3.1. 研究方法

3.1.1. 被试

本研究采用前后测实验设计,将研究一入组的500名中学生随机分配到实验组和对照组,每组250人。为消除两组间被试可能存在的个体差异的影响,本研究采用随机区组实验设计,将500名被试随机分配到实验组和对照组。

3.1.2. 研究工具

以往研究表明自我效能感低、自我评价低、过度关注他人评价、情绪调节障碍和社交能力匮乏等是中学生社交焦虑认知行为的关键成因。因此本研究采用自我效能感量表(GSES)、负性自我评价量表(NSES)、情绪调节问卷(ERQ)、青少年社交技能量表(ASSI)、社交支持评定量表(SSQ)和治疗依从性问卷(TAQ)在干预前后对中学生的心理特质进行测量。

自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale, GSES)是一种用于测量个体对自身能力的信心和信念的量表,由德国心理学家Schwarzer和Jerusalem于1995年编制。该量表共有25个题目,采用4点计分(从1到4分),总分范围在25-100分之间。得分越高,表示个体对自己的能力有越强的信心和信念。

负性自我评价量表(Negative Self-Evaluation Scale, NSES)是一种用于测量个体对自己的否定、自责和否定性情绪的量表,由韦氏心理学家William A. Wells和Marjorie A. Carter于1981年编制。该量表共有12个题目,采用5点计分(从1到5分),总分范围在12~60分之间。得分越高,表示个体存在更大程度的负性自我评价。

情绪调节问卷(Emotion Regulation Questionnaire, ERQ)是一种用于测量个体情绪调节能力的量表,由美国心理学家James J. Gross于1998年编制。该量表共有10个题目,采用7点计分(从1到7分),包括“表达性情绪调节”和“抑制性情绪调节”两子个维度,总分范围在10~70分之间。得分越高,表示情绪调节能力越强。

青少年社交技能量表(Adolescent Social Skill Inventory, ASSI)是一种用于测量青少年社交技能的量表,由美国心理学家Matson和DiLorenzo于1983年编制。该量表共有20个题目,采用5点计分(从1到5分),总分范围在20~100分之间。得分越高,表示个体在社交技能方面具有更好的能力和表现。以往研究已验证了同伴关系的好坏与中学生社交焦虑密切相关,较好的社交技能有助于创造并维持良性同伴关系(Chiu et al., 2021)。

社交支持评定量表(Social Support Scale, SSQ)是一种常用的测量社交支持的自评量表。该量表包含23个题目,分为3个子维度:知情支持(从其他人得到的知识和建议)、实际支持(提供实际援助或帮助解决问题),以及情感支持(获得其他人的支持和理解)。所有题目采用5点计分(从1到5分)用于测量被试从不到常常接受社交支持的程度,总分范围在23~115分之间。得分越高,表示被试获得的社交支持越多。

治疗依从性问卷(The Treatment Adherence Questionnaire, TAQ)是一种用于测量患者在治疗过程中依从性的工具。包含10个题目,用于测量患者在用药或接受治疗方面的依从性。所有题目采用5点计分(从1到5分)用于测量患者在治疗过程中的表现。总分范围在10~50分之间。得分越高,表示患者的治疗依从性越好。

3.1.3. 干预方法

实验组接受常规教育的同时接受认知行为疗法干预和家庭干预的联合干预,其中认知行为疗法干预的目标是帮助中学生了解和改变不健康的思维模式和行为习惯,以减少社交焦虑水平和提高心理健康水平(Bentley et al., 2022);家庭干预的目标是帮助中学生建立健康的家庭关系和支持体系,以增强其应对社交压力和焦虑的能力。整个干预过程共持续8周,每周1次,每次90分钟。对照组则仅接受常规教育,未接受其他干预措施。

(a) 认知行为疗法

认知行为疗法干预的具体操作如下:

(1) 建立良好的治疗关系:首先,干预者需要和来访者建立良好的治疗关系,使来访者感到被尊重和理解。

(2) 评估社交焦虑的程度:使用社交焦虑量表对来访者进行评估,了解其社交焦虑的程度和主要表现。

(3) 发现和纠正认知误区:干预者帮助来访者发现和纠正其不合理的认知,如过度关注他人评价、过度担心被拒绝等。

(4) 练习放松技巧:干预者教授来访者一些放松技巧,如深呼吸、渐进性肌肉松弛等,以帮助来访者在社交场合中缓解焦虑。

(5) 面对恐惧情境:干预者和来访者一起设计和实施暴露疗法,使来访者逐渐面对和克服自己的社交恐惧情境。

(b) 家庭干预

家庭干预的具体操作如下:

(1) 了解家庭状况:干预者和来访者的家人一起探讨家庭的状况,如家庭氛围、家庭成员之间的关系等。

(2) 教育家人:干预者向家庭成员介绍社交焦虑的症状和影响,并提供相关的知识和技能。

(3) 支持和鼓励来访者:家庭成员需要支持和鼓励来访者积极参与社交活动,减轻来访者的焦虑和恐惧。

(4) 解决家庭冲突:干预者需要解决来访者和家庭成员之间的冲突,改善家庭关系。

(5) 监督来访者治疗:家庭成员需要监督来访者按时参加治疗,配合干预者的要求进行社交训练和家庭干预。

3.1.4. 数据分析

采用SPSS22.0进行描述统计、重复测量方差分析和回归分析。

3.2. 结果

3.2.1. 各组的描述性统计信息(表 + 数据描述)

3.2.2. 联合干预效果及其影响因素分析

首先将社交焦虑得分作为因变量,进行2 (组别) × 2 (时间)重复测量方差分析,结果如下表2所示。

Table 2. Results of two-factor analysis of variance

表2. 双因素方差分析结果

具体来说,组别的F = 4548.27,P < 0.001,说明实验组和对照组被试的干预效果存在显著差异,且实验组在干预后的社交焦虑量表得分显著高于对照组。干预前后得分进行方差分析结果显示,F = 381.70,P < 0.001,说明干预前后因素对干预效果有显著影响,干预后实验组的社交焦虑量表得分显著高于干预前。此外,组别与干预前后存在显著交互作用,F = 26.32,P < 0.001,说明干预效果在实验组和对照组之间的差异具有显著性差异。性别的F = 242.01,P < 0.001,说明性别因素对干预效果有显著影响,女性在干预后的社交焦虑的改善效果比男性显著。年龄的F = 12.03,P = 0.023,说明年龄因素对干预效果存在显著影响,年龄越大,干预效果越好。社交支持的F = 176.25,P < 0.001,说明社交支持因素对干预效果有显著影响。社交支持得分高的个体,在干预后的社交焦虑量表得分显著低于社交支持得分低的个体。治疗依从性的F = 50.11,P < 0.001,说明治疗依从性因素对干预效果有显著影响。治疗依从性得分高的个体,在干预后的社交焦虑量表得分显著低于治疗依从性得分低的个体。

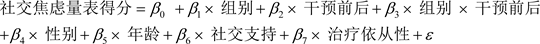

通过上述方差分析,结果发现中学生的社交焦虑水平、性别、年龄、社交支持和治疗依从性等因素均对干预效果存在显著影响。根据问卷数据,可以建立以下回归方程:

其中,β0为截距项,β1至β7分别为组别、干预前后、组别 × 干预前后、性别、年龄、社交支持、治疗依从性的系数,ε为随机误差。

Table 3. Regression coefficient table

表3. 回归系数表

根据表3的回归系数发现截距项的系数为19.69,标准误差为6.28,t值为3.13,P值为0.002。这意味着在其他变量保持不变的情况下,截距项对社交焦虑量表得分有显著影响。组别的系数为23.01,标准误差为1.08,t值为21.34,P值小于0.001。这表明不同组别对社交焦虑量表得分有显著影响。干预前后的系数为20.79,标准误差为1.08,t值为19.19,P值小于0.001。这表示干预前后对社交焦虑量表得分有显著影响。组别 × 干预前后的系数为1.62,标准误差为1.53,t值为1.06,P值为0.291。该交互作用的系数未达到显著水平,说明组别和干预前后的交互作用对社交焦虑量表得分的影响不显著。性别的系数为−4.83,标准误差为0.86,t值为−5.61,P值小于0.001。这表示性别对社交焦虑量表得分有显著影响。年龄的系数为0.54,标准误差为0.19,t值为2.88,P值为0.004。这意味着年龄对社交焦虑量表得分有显著影响。社交支持的系数为−1.56,标准误差为0.27,t值为−5.76,P值小于0.001。这表明社交支持对社交焦虑量表得分有显著影响。治疗依从性的系数为−0.21,标准误差为0.05,t值为−4.23,P值小于0.001。这表示治疗依从性对社交焦虑量表得分有显著影响。组别、干预前后、性别、年龄、社交支持和治疗依从性对社交焦虑量表得分具有显著影响。其中,组别和干预前后的影响最显著,性别、社交支持和治疗依从性的影响也较为显著。因此,在制定实际干预方案时,应根据不同人群的特点采取个性化的干预方案,以提高干预效果。

3.3. 干预结果

3.3.1. 干预前后社交焦虑的改善效果

通过测量社交焦虑量表(SAS),实验组和对照组在干预前后的平均分和标准差,如表4所示:

Table 4. Mean scores and standard deviations (M ± SD) before and after intervention

表4. 干预前后得分平均数与标准差(M ± SD)

结果显示,干预前,实验组和对照组的评分无显著差异(P > 0.05);在干预后,实验组的平均分显著高于对照组,且干预后实验组和对照组的标准差也略有不同。采用Cohen’s d比较两组被试实验前后变化的差异大小。Cohen’s d效应量是评估干预效果的指标,它的取值范围通常在0到1之间,其中0表示无差异,1表示差异最大。

Cohen’s d的计算公式如下:

d = (干预后实验组平均分 − 干预后对照组平均分)/干预前总体标准差

根据上述公式,计算出实验组和对照组之间的Cohen’s d值:

d = (67.83 − 55.12)/8.09 = 1.57

根据Cohen’s d的取值范围,1.57的效应量大小较大,说明联合干预对实验组的影响非常显著,具有很高的实际意义。此外,根据实验结果可知,在干预后,实验组的平均分显著高于对照组,这说明联合干预对实验组的社交焦虑和心理健康情况产生了积极的影响。此外,根据计算结果Cohen’s d = 1.57,效应量较大,验证了干预效果的显著性。

3.3.2. 问卷得分

自我效能感量表(GSES)、负性自我评价量表(NSES)、情绪调节问卷(ERQ)和青少年社交技能量表(ASSI)是常用于测量不同方面心理特质或情绪状态的量表。具体来说,自我效能感量表(GSES)是用于测量个体在完成某项任务时的信心水平。负性自我评价量表(NSES)是用于测量个体对自己的负面评价程度。情绪调节问卷(ERQ)则是用于测量个体的情绪调节能力,包括情绪表达和情绪抑制两个方面。青少年社交技能量表(ASSI)则是用于测量个体在社交互动中的表现和能力。

因此,通过分别对这些量表的得分进行干预前后进行得分差异检验,可以更深入地了解中学生社交焦虑的心理特征和情绪状态,为制定干预措施提供依据,见表5。

Table 5. Average score and standard deviation (M ± SD)

表5. 量表得分平均数与标准差(M ± SD)

对于自我效能感量表,实验组干预前后的得分进行配对样本t检验。根据配对样本t检验的结果可知,t(249) = −25.89,P < 0.001,说明实验组干预前后得分存在显著差异。对于对照组干预前后的得分进行独立样本t检验,t(498) = −1.94,P = 0.052,说明对照组干预前后得分的差异边缘显著。

对于负性自我评价量表,实验组干预前后的得分差异进行配对样本t检验。根据配对样本t检验的结果可知,t(249) = 11.33,P < 0.001,说明实验组干预前后得分存在显著差异。对于对照组,干预前后的得分差异进行独立样本t检验,t(498) = 1.58,P = 0.114,说明对照组干预前后得分在统计上不存在显著差异。

对于情绪调节问卷和青少年社交技能量表,实验组和对照组干预前后的得分差异均进行独立样本t检验。根据情绪调节问卷的独立样本t检验的结果可知,t(498) = 1.22,P = 0.222,说明干预前后得分无显著性差异。根据青少年社交技能量表的独立样本t检验的结果可知,t(498) = −0.38,P = 0.706,说明干预前后得分在统计上不存在显著差异。

总的来说,在干预前后,中学生的自我效能感偏低和负向思维偏好的水平显著改善,而情绪调节能力和社交技能水平没有显著变化。因此,在干预中学生社交焦虑时,应注重提高学生的自我效能感和帮助学生转变负向思维方式,从而有效缓解社交焦虑症状。

4. 总讨论

4.1. 中学生社交焦虑的认知行为成因

中学生存在的认知行为问题主要包括注意力缺陷、记忆力减退、思维固化等。正常情况下,中学生的注意力应该是比较集中的,但是对于存在认知行为问题的中学生来说,他们的注意力难以集中,尤其是在学习和考试的时候。此外,他们的记忆力也可能会减退,对于知识点的掌握会比较困难。与此同时,思维的固化也是认知行为问题的表现之一。中学生面对着复杂的社交环境,社交焦虑常常会困扰他们。表现主要包括回避社交场合、避免与陌生人接触、担心别人评价自己等。社交焦虑可能会影响中学生的思维和注意力,甚至会引起躯体不适。

同时,社交焦虑会影响中学生的情绪和心理状态,进而影响他们的学业和生活。社交焦虑与对他人评价的恐惧、交往困难、公共场合不适应和情绪不安四个因素密切相关,这些因素是社交焦虑的关键认知行为表现,可能是学生在社交场合中感到不安和焦虑的根本原因。具体而言,对他人评价的恐惧表明学生可能会担心自己在社交场合中被别人否定或评价,这可能导致他们感到不自信和不安。交往困难表明学生可能不擅长与人交流和建立人际关系,这可能导致他们感到孤独和难以融入群体。公共场合不适应表明学生可能会感到在公共场合中受到关注和注意,这可能导致他们感到紧张和不自在。情绪不安表明学生可能会感到焦虑和紧张,这可能是社交场合中感到不安的主要原因之一。

然而,社交焦虑中学生的成因可能是多方面的,包括自我评价过低、人际交往能力不足、心理压力过大、社交环境不适应等因素。在针对社交焦虑的干预中,需要从多个方面入手,综合考虑多种因素的影响,以便更好地帮助学生克服社交焦虑的问题。

4.2. 联合干预理论性及有效性

社交焦虑是一种常见的心理障碍,特别是在中学生群体中更为普遍。开展行之有效的干预是十分必要而紧迫的。

针对干预的理论性而言,本研究采用了认知行为疗法和家庭干预的方式进行干预。首先,认知行为疗法的干预能够帮助中学生了解和改变不健康的思维模式和行为方式,提高自我评价和自我效能感,从而减轻社交焦虑症状。其次,家庭干预可以提高家长对孩子的关注和支持,增强家庭环境中的积极性,促进中学生的心理健康和社交能力的提升。认知行为疗法和家庭干预对于中学生社交焦虑的改善都是至关重要的,二者联合干预可以进一步增强单一疗法的干预效果,缓解社交焦虑症状。

针对干预的有效性而言,通过对干预前后实验组和对照组问卷得分的分析,发现实验组在接受认知行为疗法干预和家庭干预后,社交焦虑水平得到了显著的改善,平均分从干预前的67.02分降低到了干预后的55.12分,验证了联合干预实践开展的有效性。同时本研究的结果也验证了之前的研究结果,即认知行为疗法和家庭干预可以有效缓解社交焦虑症状。

本研究结果对社交焦虑的干预提供了重要的实践意义和指导作用,有助于更深入地了解社交焦虑中学生的认知–行为特征,并提供了一种有效的干预方法,为缓解社交焦虑症状提供了重要的思路和策略。

5. 本研究的价值及不足

中学生的认知行为和社交焦虑问题,主要表现为注意力缺陷、记忆力减退、思维固化、回避社交场合、避免与陌生人接触、担心别人评价自己等。针对这些问题,家长和老师要关注中学生的成长和发展,及时给予帮助和支持,引导中学生建立健康的认知和社交模式,提高他们的心理素质。本研究旨在探讨社交焦虑中学生的认知–行为特征及其干预方法的效果,说明了个体认知特征和家庭环境对社交焦虑的发生和发展存在密切相关。研究采用相关分析和回归分析的方法,建立了社交焦虑中学生的认知–行为模型,也验证了认知行为疗法和家庭干预的联合干预对缓解社交焦虑具有良好的效果,这对中学生的心理健康和社交能力提升有着启示作用。

第一,本研究的实践意义在于通过探讨与社交焦虑密切相关的中学生的认知行为特征,为今后的学校和家庭教育围绕社交焦虑的预防和治疗提供指导。在社交焦虑中学生的认知–行为模型特征分析方面,发现个体的自我意识、自尊心和自我评价等认知因素与社交焦虑的发生和发展密切相关(陈红敏等,2014)。同时,在行为方面,社交焦虑中学生表现出的回避、逃避、不合群等行为也与障碍的发生和发展有关。这一结论与已有的研究结果相符,并有助于更深入地了解社交焦虑中学生的认知–行为特征。这些认知与行为上的特征表现,也为中学生心理障碍的行为风险表现提供了参照。在以上认知和行为上出现量表得分或行为表现异常的中学生,家长和老师需要对其焦虑状况多加关注。

第二,在社交焦虑中学生成因分析方面,结果证实了个体认知特征和家庭环境对社交焦虑的发生和发展具有重要影响。除了对社交焦虑中学生自身消极观念的矫正之外,家庭环境对中学生的成长和发展具有决定性的作用(陈燕等,2012)。家庭成员的支持、理解和关爱可以促进学生的心理健康和社交能力的提升,这一结论为社交焦虑干预提供了重要的依据,即在干预过程中应充分考虑个体认知特征和家庭环境等因素的影响。青春期是心理干预的关键时期是认识形成及自我认识的重要时期。因此,我们需要特别关注青少年的社交能力与自我意识发展情况(陈佳琦等,2019)。家庭环境中,父母应努力营造民主和睦的家庭气氛,提高自身的文化素质,从而提高孩子的自我意识水平。积极关注青少年的心身发展,结合他们的特点合理引导,使他们的心身健康地成长。

第三,在社交焦虑中学生干预方法的效果分析方面,发现本研究采用的认知行为疗法和家庭干预对缓解社交焦虑具有良好的效果。这一结论与已有的研究结果相符,并且有助于进一步理解社交焦虑干预方法的效果。认知行为疗法有利于中学生了解和改变不健康的思维模式和行为习惯,提高个体的自我效能感和社交技能;家庭干预可以提供家庭支持和情感关怀,促进中学生的身心健康和社交能力的提升。这些干预方法的有效性表明,在日常实践中,应该重视认知行为疗法和家庭干预的应用,积极为社交焦虑中学生提供多元化的干预方案(李大林等,2019)。

本研究也存在一些局限性。首先,本研究只采用了量化研究方法,未能深入了解个体和家庭的具体情境和经验,因此在解释研究结果时需要更加谨慎。其次,本研究采用的是单一的社交焦虑量表,未能充分反映社交焦虑的多元性和复杂性,因此需要在后续的研究中结合其他的研究方法进行验证。最后,本研究采用的样本是来自同一地区的中学生,可能存在一定的地域限制性,因此需要在后续的研究中扩大样本范围,增加样本的多样性和代表性。

6. 结论

(1) 本研究解释了社交焦虑中学生的认知–行为特征模型。在成因分析方面,发现心理健康与对他人评价的恐惧、交往困难、公共场合不适应和情绪不安四个因素高相关。

(2) 个体认知因素和家庭环境对社交焦虑的发生和发展具有重要影响,家庭环境对中学生的成长和发展具有决定性的作用,家庭成员支持、理解和关爱可以维护学生的心理健康和促进社交能力的提高。

(3) 认知行为疗法和家庭干预的联合干预对缓解中学生社交焦虑具有良好的效果,并且性别、年龄、社交支持和治疗依从性与社交焦虑的干预效果密切相关。