1. 引言

寒潮天气过程是冬季主要灾害性天气之一,大规模强冷空气的活动,常造成剧烈降温、大风和雨雪等天气 [1] 。寒潮的爆发,往往会对农牧业、交通运输业、电力通信等造成严重的影响。

近年来学者们从不同角度对寒潮进行了大量研究,唐沛 [2] 、何卓玛等 [3] 研究发现中低层强冷平流的强度和移动路径对寒潮有很好的指示意义。康志明等 [4] 对我国56年强冷空气年频次序列做功率谱分析,发现我国强冷空气的活动具有年代际以上的变化周期。李万荣等 [5] 对近58年来河西走廊寒潮时空变化特征进行研究,结果表明,河西走廊寒潮频次呈阶段性年代际变化;现行的寒潮统计标准无法完全反映气温缓慢下降的冷空气活动。刘美娇等 [6] 研究发现北极涛动(AO)异常与河西走廊寒潮频次有时空响应关系变化,AO处于负相位时,寒潮频次较多。惠小英等 [7] 通过数值模拟研究发现,高原东北地区边缘附近的地形槽是引起寒潮的直接天气系统,高原地形产生的动力作用影响着寒潮中冷空气的路径。时盛博等 [8] 研究发现青藏高原北部寒潮年次数减少的变化特征与气候变暖导致气温明显升高的变化特征有关。还有不少学者研究发现寒潮前的增温为寒潮过程中气温的下降提供了一定的降温空间 [9] - [12] 。

海东地区位于青海省东北部,境内山峦起伏,沟整纵横,达坂山、拉脊山和积石山三座山脉自北向南呈西北–东南向坐落在海东境内,湟水河和黄河自西向东流经海东,形成地势较低的湟水河河谷和黄河河谷。作为青海省的主要农业经济区,海东地区农作物的越冬对寒潮剧烈降温十分敏感。因此,本文以2022年11月28~29日(以下称为寒潮I)、2023年1月13日~14日(以下称为寒潮II)海东地区两次寒潮天气过程作为研究对象,通过对比分析两次寒潮过程中气象要素变化、环流形势等,得出异同点及相关预报预警着眼点,以期为海东地区的寒潮预报预警积累相关经验,为当地的决策部门防灾减灾提供相关参考依据。

2. 天气实况对比分析

图1为海东地区所辖县区分布,海东北部为互助地区,中部为乐都、平安、民和地区,南部为化隆、循化地区。

寒潮I (2022年11月28~29日)过程前期,海东地区地面温度普遍升高,由表1可以看到,过程前1天平均气温较历史同期偏高4.4~6.3℃,其中平安、互助偏高6.3℃、乐都偏高5.8℃。27日夜间,随着冷空气的影响,28日海东地区日平均气温下降6.5~9.0℃,其中3站降幅超过8℃。29日气温继续下降,互助、化隆最低气温降至−15℃以下。过程期间,乐都、民和、互助三站气温降幅超过13℃,其中乐都降幅为13.6℃。寒潮影响期间,全市7个站点出现弱降雪天气,循化出现八级以上大风。此次过程特点:降温剧烈、持续时间短、瞬时风力大、降雪落区分布不均。

寒潮II (2023年1月13日~14日)过程前期,海东地区地面明显升温,由表1可以看到,寒潮前1天平均气温较历史同期偏高4.1~7.1℃,其中化隆偏高7.1℃、互助偏高5.9℃。12日夜间,冷空气开始影响海东地区,13日平均气温下降8.0~12.0℃,2站降幅超过10℃以上。14日气温继续下降,互助最低气温降至−19.8℃。过程期间,互助、化隆气温降幅超过13℃,其中化隆降幅达14.4℃。此次过程中,以化隆降温最为突出,13日最高气温呈断崖式下降,24 h内下降21.3℃,降温幅度极端性强。寒潮期间,全市49个站点出现降雪天气。此次过程特点:降温剧烈、极端性强、持续时间短、降雪范围广。

Figure 1. Altitude and meteorological stations in Haidong (unit: m)

图1. 海东地区气象站点分布及海拔高度(单位:m)

通过对比分析两次寒潮过程降温实况,可以看到,寒潮I降温幅度存在较为明显的南北差异,寒潮强度呈中北部地区强、南部地区弱的空间分布特征,而寒潮II过程中,明显降温出现在互助、化隆海拔较高的地区。寒潮II前期地面升温更明显,过程降温幅度更大,极端性更强,降雪范围更广,然而伴随的风力强度不及寒潮I。

两次过程中冷空气对海东地区的影响时间均为两天,且过程前期,地面均出现明显的升温现象,为寒潮过程中气温的下降提供了充足的空间,最大降温幅度均出现在寒潮前一天地面升温最为明显的地区,最低气温出现在互助、化隆地区。

Table 1. Comparison of two cold wave weathers

表1. 两次寒潮天气实况对比

3. 环流特征对比分析

3.1. 500 hPa、700 hPa环流特征

(a)

(a)  (b)

(b)

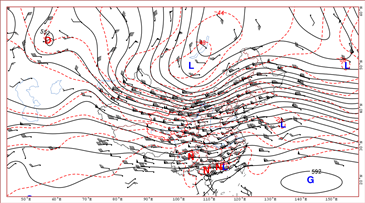

Figure 2. 500 hPa geopotential heightfield, wind field (geopotential height field unit: 10 gpm, wind speed: m/s). (a) 08:00 on November 28, 2022; (b) 08:00 on January 13, 2023

图2. 500 hPa位势高度场、风场(位势高度场单位:10 gpm,风速:m/s)。(a) 2022年11月28日08时;(b) 2023年1月13日08时

寒潮I过程前期,2022年11月25~26日,500 hPa高度场环流经向度加大,欧亚中高纬为“一脊一槽”环流形势,高压脊位于东欧平原,乌拉尔山以东至鄂霍次克海为大倒“Ω”形势,低涡中心位于中西伯利亚高原,冷中心强度−48℃,低涡中心有一横槽向西伸展,槽后偏北气流强盛,最大风速为38 m/s,冷空气沿乌拉尔山脊前偏北气流不断在横槽后部堆积,低纬东亚地区为西风急流,锋区南压到40˚N附近。700 hPa冷中心为−33℃,锋区强度28℃/10纬距,青海省为暖脊控制,地面升温明显。27日08时,500 hPa低涡中心东移至贝加尔湖以北,横槽后部东北风逆转为西北风,预示横槽即将转竖,冷中心强度增大至−49℃,对应700 hPa冷中心强度增大至−37℃,锋区南压至新疆–蒙古一带。20时,横槽转竖,锋区位于新疆–内蒙古–东北地区,河西走廊及青海东部高空风力逐渐增大。28日08时(图2(a)),低槽不断加深并继续南压,低纬地区环流经向度加大,冷空气影响青海省地区。

寒潮II过程前,2023年1月10~11日,500 hPa高度场上,欧亚中高纬同样为“一脊一槽”环流形势,高压脊位于乌拉尔山以西,中西伯利亚至西西伯利亚上空为宽广的低值区,低涡中心在100˚E以东,冷中心强度−50℃,乌拉尔山脊前偏北风风速为32 m/s,冷空气不断在低涡西侧横槽后部堆积,槽前为平直的西风急流带。对应700 hPa冷中心为−39℃,锋区强度28℃/10纬距,青海省同样受暖脊控制。12日08时,低涡中心位于112˚E,64˚N,冷中心强度维持在−50℃,对应700 hPa冷中心强度增强至−42℃,横槽在低涡旋转南下过程中压至巴尔喀什湖附近,横槽南侧高空锋区不断加强,位于巴尔喀什湖南部–贝加尔湖,呈东北–西南走向,青海大部地区受弱脊控制。20时,500 hPa、700 hPa冷中心强度分别增至−53℃和−43℃,锋区强度24℃/4纬距。13日08时(图2(b)),中高纬地区由“一槽一脊”形势演变为“两槽一脊”环流形势。阻塞高压中心位于里海上空,巴尔喀什湖低槽加强,横槽前部青海至内蒙古中部风速增大至24 m/s,500 hPa、700 hPa冷中心强度分别为−52℃、−43℃,锋区压至青海–秦岭–内蒙古一带,寒潮爆发。

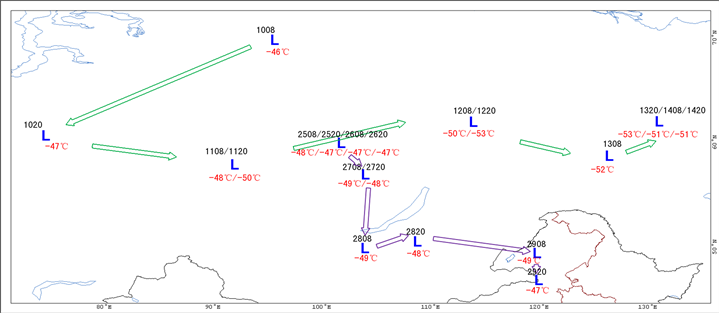

由图3两次过程中500 hPa冷中心移动路径可以看到,寒潮I低涡及冷中心位置在60˚N以南,冷涡前期以南下为主,后期以东移为主。寒潮II低涡及冷中心位置在60˚N以北,冷涡主要以东移为主,冷涡移动幅度及速度均大于寒潮I。

两次过程中高纬地区主要以“一脊一槽”环流形势为主,冷空气皆来源于新地岛以西的寒冷洋面上,且均为横槽型。

Figure 3. Cold wave I ( purple arrow marking )、cold wave II ( green arrow marking ) 500 hPa cold center moving path (black number is date, red number is cold center intensity)

图3. 寒潮I (紫色箭头标注)、寒潮II (绿色箭头标注) 500 hPa冷中心移动路径(黑色数字为日期,红色数字为冷中心强度)

3.2. 地面冷高压及寒潮冷锋对比

寒潮I前期,2022年11月25日08时,地面有冷高压发展,高压中心强度为1037.5 hPa (图4(a)),位于70˚E以东,冷高压长轴呈东西向,预示着冷高压将东移。25日20时~26日,冷高压长轴由东西向逐渐转变为南北向,冷高压以南压为主。27日,冷高压长轴转变为西北–东南向,冷锋前沿到达阿尔金山–祁连山一线。28日,冷高压主体稳定在蒙古地区,海东地区处于高压底前部,冷锋前沿已到达四川盆地与云贵高原的交界地带,受冷空气影响,海东地区降温剧烈。

寒潮II前期,2023年1月10日08时,地面冷高压中心强度为1050 hPa (图4(b))。11日,冷高压东移南下,并于12日08时分裂出另一高压,位于巴尔喀什湖以南,冷锋前沿已到达新疆东部。冷高压移动过程中,长轴由南北向转变为东西向,10~11日以南压为主,12日以东移为主。13日冷高压主体已东移至蒙古,中心强度达到1072.5 hPa,稳定少动,过程期间,不断分裂小高压携带冷空气影响海东地区,造成海东的剧烈降温。

由寒潮I冷锋移动路径可以看到,27日08时,冷锋前沿已到达河西走廊西部,19时,西路冷空气向青海湖推进,东路冷空气已经进入湟水河河谷和黄河河谷,湟水河河谷偏东风风力增大至8 m/s,冷空气开始倒灌。

由寒潮II冷锋移动路径可以看到,12日08时,冷锋位于河西走廊西部,夜间两条河谷风力增大,河谷盛行偏东风,预示着冷空气即将倒灌。20时,西路冷空气开始进入柴达木盆地。12日夜间,东路冷空气先后倒灌进入湟水河河谷及黄河河谷,温度下降明显。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 4. Cold wave I、cold wave II surface high pressure intensity and cold front movement path (black number is date, red number is high pressure center intensity, unit: hPa)

图4. 寒潮I、寒潮II地面高压强度及冷锋移动路径(黑色数字为日期,红色数字为高压中心强度,单位:hPa)

通过对比地面冷高压移动路径及强度可以看到,过程前期,寒潮I地面冷高压移动路径在乌拉尔山以东,寒潮II地面冷高压移动路径较为偏西。寒潮I冷空气在关键区堆积时间较寒潮II长,且地面冷高压强度更强。

两次过程中冷高压均为分裂南下,主体均位于蒙古,强度在1070 hPa以上,降温幅度最大值均出现在寒潮影响的第一天。

通过对比地面冷锋移动路径可以看到,受海东地区东开口的特殊河谷地形影响,两次过程中影响海东地区的冷空气均先进入新疆盆地堆积后,分东西两路影响海东地区,东路冷空气沿河西走廊东移南下,呈倒灌的方式进入海东地区;西路冷空气由阿尔金山口溢入柴达木盆地后继续东移,与东路冷空气在青海湖相遇,形成青海湖锢囚锋。从河谷地面风向风速变化特征可以看到,冷空气倒灌之前,河谷地面风向均出现明显转变,由其他风向一致转变为偏东风,且风速增大。不难发现,河谷风向风速的变化有利于冷空气的东灌。从地面24小时变压变化特征可以看到(表2),地面正变压大值区均出现在河谷地区,两次过程中最大正24小时变压均出现在民和。受海拔高度影响,高海拔地区降温开始时间较河谷地区晚。

寒潮I中冷空气几乎是同时进入两条河谷地带,寒潮II中冷空气进入黄河河谷的时间晚于湟水河河谷。两次过程中,负变温中心的分布具有明显差异性,寒潮I负变温中心分布在中北部地区,寒潮II负变温中心分布在南部地区。

Table 2. Comprehensive comparison of two cold wave processes

表2. 两次寒潮过程综合对比

4. 总结

本文利用常规气象要素观测资料,从天气实况、环流形势等方面对2022年11月28~29日、2023年1月13~14日两次海东地区寒潮天气过程进行对比分析,得出以下结论:

1) 两次寒潮天气过程中,500 hPa环流形势前期均呈“一脊一槽”型,西伯利亚–鄂霍次克海以西呈典型的大倒“Ω”形势,低涡底部为强锋区,锋区上有横槽发展,冷空气在横槽后部不断堆积,横槽的转竖或发展过程造成了冷空气的南下,海东地区出现强降温天气。

2) 受祁连山脉阻挡,影响海东地区的冷空气路径一般分为西路和东路。两次过程中,东路冷空气均早于西路冷空气进入海东地区,且冷空气入侵前,河谷地面风向和风速均出现明显的变化。

3) 地面冷高压移到巴尔喀什湖时,冷锋即压至海东地区,冷锋从天山移到海东地区需要一天左右,这与王江山等 [13] 研究结论一致。

4) 两次寒潮过程前期,海东地区地面升温明显,且过程前一天平均气温较历史同期均超过4℃及以上,因此,地面回暖信号可作为海东地区寒潮天气过程的一项预报指标;冷空气入侵时,寒潮爆发前一日气温回升最明显的地区,降温幅度尤为剧烈,因此,过程前期某地升温程度的大小可作为发布该区域寒潮预警信号级别高低的一项预警指标。

NOTES

*通讯作者。